辽宁省城市旅游经济联系度演变及其动力机制*

2011-12-24李洪娜

赵 亮, 李洪娜

(辽宁科技大学 工商管理学院, 辽宁 鞍山 114051)

近年来,区域旅游经济联系已愈来愈受到国内学术界的关注。王苏洁、卞显红采用类似物理学万有引力定律的计算公式测度了城市间的旅游经济联系强度,用以反映中心旅游城市对周边区域的旅游经济辐射能力以及长江三角洲区域旅游经济网络和城市旅游网络的发育情况[1];卞显红、张岚对长江三角洲城市旅游经济内外联系通道进行了分析,并构想了以5纵4横9条通道为主要构架的长江三角洲城市旅游空间结构[2];杨国良、张捷等借助引力模型分析了四川省旅游系统内部旅游经济联系的强度和方向[3];肖光明对珠三角9城市间旅游经济联系度和非中心城市对中心城市的旅游经济隶属度等旅游经济联系状况进行了测定[4];刘宏盈、马耀峰结合实际修正了传统旅游经济联系强度指数,并计算出上海与西部省区旅游经济联系强度[5];张广海、周菲菲采用引力定律来测算城市间的旅游经济联系强度,分析了环渤海地区17个沿海城市的旅游区域联系情况[6]。

综合区域旅游经济联系的有关研究,国内学者更偏重于区域旅游经济联系的空间格局分析,对区域旅游经济联系空间结构演变及其动力机制的研究则显得相对不足,而后者可为区域旅游经济持续、健康、有序发展提供科学决策依据。

一、研究方法和资料来源

1. 研究方法

本文主要采用引力模型、旅游经济隶属度模型反映空间结构演变趋势,公式如下:

引力模型为

旅游经济隶属度模型为

式中:Rij——城市i与中心旅游城市j之间的旅游经济联系量;

Pi,Pj——旅游城市i和旅游城市j的旅游总人次数(国内旅游和入境旅游人次数之和);

Vi,Vj——旅游城市i和旅游城市j的旅游总收入(国内旅游收入和旅游外汇收入之和,采用1∶8的汇率换算);

Dij——旅游城市i与旅游城市j的距离[7];

b——测量距离摩擦作用的指数,通常取2;

Fij——城市i对中心旅游城市j的旅游经济隶属度。

2. 研究单元

本文以辽宁省14个地级市作为区域旅游经济联系演变研究的基本单元。选择2002—2007年6年的时间序列,以反映辽宁省旅游经济联系空间结构在“十五”以来的变化过程。虽然更长的时间序列描述的信息更加细微,但考虑到数据的可获取性,本文只选定了上述时间序列。

3. 数据来源

本文数据主要来源于中国统计出版社2003—2008年《辽宁统计年鉴》和中国旅游出版社2003—2008年《中国旅游统计年鉴》,当数据出现不一致时,一般以更高层次部门公布的数据为准。

二、旅游经济联系度的演变分析

1. 旅游经济联系度演变

根据引力模型,得到辽宁省14个旅游城市2002年和2007年的旅游经济联系强度值(见表1)。表1显示,2002年辽宁省14个旅游城市的旅游经济联系强度值普遍较低,在91个旅游经济联系强度值中,强度大于1.0的只有9个,仅占联系强度值总数量的9.89%,说明此时辽宁省14个旅游城市之间的旅游经济联系强度很微弱,旅游空间相互作用力十分有限,各城市主要的旅游经济联系空间方向除沈阳可判断为鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭外,其余并不明显,处于涣散状态之中,旅游城市间旅游经济联系呈现明显的“孤岛”现象。

2007年的旅游经济联系强度值总体较高,91个旅游经济联系强度值中,强度大于1.0的有47个,占联系强度值总数量的51.65%,比2002年增加了4.2倍;2007年旅游经济联系强度最大值高达146.650,是2002年最高值7.807的18.78倍。这说明,与2002年相比,2007年辽宁省14个旅游城市的旅游经济联系强度提升明显,城市旅游空间相互作用力得到彰显。2007年,各城市主要的旅游经济联系空间方向明显:沈阳的主要旅游经济联系方向为鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭,以沈阳为核心构成一个同心圆圈层;大连的为沈阳、鞍山、丹东、营口、辽阳、盘锦,呈近南北的条带状走向;鞍山的为沈阳、大连、抚顺、营口、盘锦;抚顺的为沈阳、鞍山、本溪、辽阳、铁岭;本溪的为沈阳、抚顺、丹东、辽阳、铁岭;丹东的为沈阳、大连、鞍山、本溪;锦州的为沈阳、盘锦、朝阳、葫芦岛;营口的为沈阳、大连、鞍山、盘锦;阜新的为沈阳;辽阳的为沈阳、鞍山、本溪、抚顺;盘锦的为沈阳、大连、鞍山、锦州、营口、辽阳;铁岭的为沈阳、抚顺、本溪;朝阳的为沈阳、锦州;葫芦岛的为沈阳、锦州。

表1 辽宁省14市旅游经济联系强度值 亿元·万人次/km2

从表1可以看出,沈阳的作用和地位特别突出,是辽宁省的旅游经济联系强中心,2002年、2007年沈阳的旅游经济联系强度值均远远高于其他城市。依据表1进行定性分析,可以概括出辽宁省以沈阳为核心的旅游经济联系空间结构:(1)高强度区——旅游核心集散圈层。2002年,旅游经济联系值排名前5位的城市分别是沈阳与抚顺、本溪、鞍山、辽阳、铁岭;2007年,旅游经济联系值排名前5位的城市分别是沈阳与抚顺、本溪、辽阳、鞍山、铁岭。这说明辽宁省各旅游城市之间的旅游经济联系主要集中在沈阳周边地区的少数城市,即以沈阳为核心,鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭5市构成的一个旅游核心集散圈层。在核心圈层内, 5市除与沈阳有很强的旅游经济联系外,相临城市彼此之间也有较强的旅游经济联系。(2)较高强度区——旅游紧密轴线。沈阳与大连、丹东、锦州、营口、盘锦构成了辽宁省旅游经济联系的5条旅游紧密轴线。它们与沈阳有较强的经济联系,相临城市彼此之间也有一定的旅游经济联系。(3)弱强度区——边缘旅游城市,包括阜新、朝阳、葫芦岛3市。这些边缘旅游城市呈散点式分布,彼此之间以及与沈阳的经济联系均较弱。

2. 旅游经济隶属度演变

(1) 旅游城市中心性测度。依据科学性、综合性、可操作性、可比性、层次性的原则,并参考有关研究成果[8-9],选取反映这些区域旅游经济发展的16个指标,如表2所示。

表2 区域旅游经济发展的指标

采用SPSS软件,用多元统计方法[10]251-310,以2002年、2007年数据为例对辽宁省旅游城市的中心性进行测度,具体步骤为:对原始数据进行标准化处理,建立标准数据矩阵;利用SPSS13.0软件进行正交相关旋转,算出特征值、特征向量值;计算主成分方差贡献率和累计贡献率,确定主成分数;计算主成分载荷并建立载荷矩阵;计算出主成分得分,并进一步求出综合得分。对计算结果按主成分综合得分值进行排序,即可对各地级市旅游经济发展进行综合评价比较,结果如表3所示。

表3 辽宁省各旅游城市中心性得分

从表3可以看出,无论是2002年还是2007年,大连和沈阳的综合得分均在全省遥遥领先,中心地位凸显。它们一个是辽宁省的省会,一个是位于辽东半岛南端的著名港口城市,它们相互关联、协调发展,构成了辽宁区域旅游系统中的骨干。

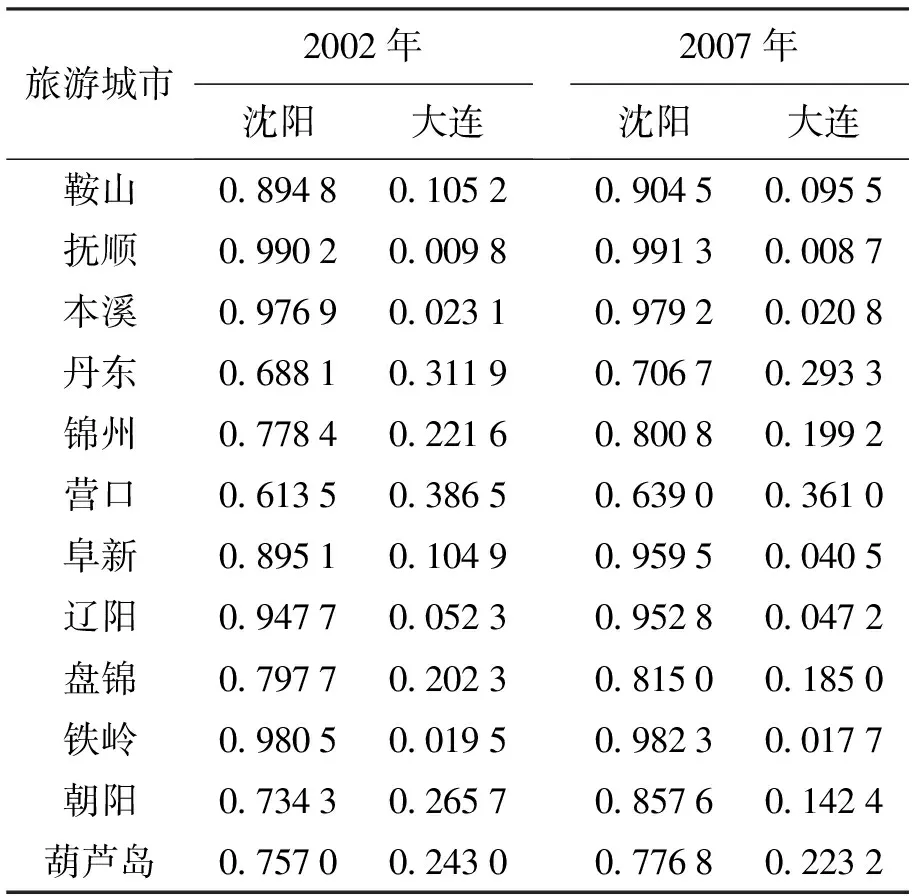

(2) 旅游经济隶属度演变。根据旅游经济隶属度模型,得到辽宁省2002年和2007年12个非中心旅游城市对沈阳、大连2个中心旅游城市的旅游经济隶属度值(见表4)。表4显示,2002年12个非中心旅游城市对沈阳的旅游经济隶属度值普遍较高,与2002年相比增长显著,隶属度值超过0.90的城市数量达到6个,这再次说明沈阳作为辽宁省旅游经济联系强中心对非中心旅游城市的空间作用强度彰显、辐射效应强大。大连尽管城市中心性很强(2002年、2007年均排名第一),但非中心旅游城市对其隶属度值不但普遍很低,并且还在持续降低中。这种弱势地位,缘于大连与其他旅游城市的低旅游经济联系度,与大连的中心旅游城市地位极不相符,值得进一步思考。

表4 辽宁省主要城市对两个中心旅游城市的隶属度

2002—2007年辽宁省旅游经济隶属度的演变态势表明,虽然辽宁省有大连与沈阳两个中心旅游城市,但两市对非中心旅游城市的空间作用强度相差悬殊。随着沈阳旅游经济联系强中心地位和作用的凸显,大连对非中心旅游城市的空间作用强度不断受到削弱,非中心旅游城市对它的隶属度极低。大连虽然是辽宁省的中心旅游城市,但却并不是旅游经济联系中心城市,辽宁省旅游经济联系的空间结构实际上处于以沈阳为旅游经济联系强中心的“核心极化”阶段。

三、旅游经济联系演变的动力机制

1. 区位驱动要素

区位既影响到本区域对游客的吸引力,又影响游客进入时的可达性。辽宁省旅游经济发展中存在的显著差异体现了一个“位势”特征,即交通便利的地区旅游发展水平高,反之则较为落后。第一层次的大连是辽宁的海上门户,靠近辽宁省第一、二大国际客源市场日本、韩国,旅游经济的外向型特征较为明显;第二层次的沈阳是东北地区最大的中心城市、辽宁省省会,地处东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心,拥有东北地区最大的民用航空港、全国最大的铁路编组站和全国最高等级的“一环五射”高速公路网;第三层次的丹东是中国最大的边境城市,拥有沿边、沿海的双重优势;第四层次中得分较高、排名较靠前的城市本溪、鞍山、抚顺临近省会城市沈阳,接受中心辐射所产生的经济带动作用较强,葫芦岛、锦州则拥有沿海优势;而得分较低、排名靠后的城市阜新、铁岭则既无沿海优势,又远离省会城市沈阳,接受中心辐射所产生的经济带动作用微弱,成为经济发展的“孤岛”城市,区位条件最差。地理区位条件的优劣,是形成辽宁省区域旅游经济联系空间结构差异的基础。

2. 旅游资源禀赋驱动要素

旅游资源地域差异明显、空间分布不均是导致区域旅游经济联系空间结构差异的重要因素。本文以世界自然或文化遗产等6个因素作为衡量旅游资源禀赋的指标,并参考有关研究成果[11],采用位序法,计算辽宁省各地级市旅游资源的绝对丰度指数(A)、相对丰度指数(C)和旅游资源总丰度(F)。A、C、F值见表5,计算公式为

式中,m为对比的城市数,本文取14;h为资源种类数。

表5 辽宁省旅游资源丰度相关数据

从表5中可以看出,辽宁省旅游资源丰度优势主要集中于南部、东部和中部,而西部则相对较为贫乏,旅游业的发展也相对滞后。辽宁南部、东部、中部等地区旅游资源种类多、数量大、丰度高、地域组合好,便于组织高密度的旅游产业,形成资源得到充分开发的旅游经济带和旅游经济区。

3. 产业结构驱动要素

产业结构的变动状况对经济增长和各产业的发展状况有着决定性的影响[12]。旅游业作为第三产业中的重要组成部分,其发展需要其他产业尤其是交通运输、商业、餐饮娱乐等的支持。辽宁省近年来不断调整产业结构,集中资源和力量发展装备制造、冶金、石化等优势产业,产业集中度进一步提高。这三大优势产业主要分布于辽宁中部的沈阳、鞍山、本溪、抚顺及沿海地区的大连、丹东、营口、盘锦等市,这些地区发达的工业基础增强了对基础设施和旅游设施的投资能力,带动了第三产业的发展,优化了产业结构,使得旅游设施较为完善,为地区旅游经济的发展提供了保障。而位于辽宁西部和北部的阜新、铁岭两市则由于不利的区位条件和相对薄弱的经济基础,第三产业发展的速度和规模受到限制,提供给旅游业的支持力有限,旅游业的发展主要依靠本地区独特的旅游资源禀赋,因而虽然其旅游经济总量在增加,但与省内其他城市的绝对差距却逐渐拉大。

4. 旅游政策驱动要素

辽宁省政府在进入20世纪90年代以来,重点进行辽中、辽南和辽东的建设,使辽中、辽南、辽东的经济迅速发展,为旅游业的发展创造了条件。另外,各市政府意识到旅游产业是一个很有发展前景的产业,只要本市有一些旅游资源的都把旅游行业作为重点行业进行发展。因此,以沈阳为核心的辽中城市群及沈阳、丹东高速发展,旅游经济联系强度高;而相对落后的辽西地区发展过慢,旅游经济联系强度低。目前,辽宁省政府已经意识到辽西地区建设的现状,制定了“五点一线”对外开放的新战略,应该说这是辽西地区发展的一个契机。

参考文献:

[1]王苏洁,卞显红.长江三角洲城市旅游经济联系度测度与评价研究 [J].商讯商业经济文荟,2005,10(4):41-44.

[2]卞显红,张岚.长江三角洲城市旅游经济联系通道分析 [J].江苏商论,2006(11):53-55.

[3]杨国良,张捷,艾南山,等.旅游系统空间结构及旅游经济联系:以四川省为例 [J].兰州大学学报:自然科学版,2007,43(4):24-30.

[4]肖光明.珠江三角洲九城市旅游经济的联系状况分析 [J].江苏商论,2008(9):92-94.

[5]刘宏盈,马耀峰.入境旅游流空间转移与省域旅游经济联系强度耦合分析:以上海入境旅游流西向扩散为例 [J].资源科学,2008,30(8):1162-1168.

[6]张广海,周菲菲.环渤海城市旅游经济联系度分析 [J].经济研究导刊,2009(8):120-123.

[7]成都地图出版社.辽宁省交通图册 [M].成都:成都地图出版社,2006.

[8]文瑚霞,毛端谦,王海燕.江西省旅游经济空间特征的初步分析 [J].商业研究,2007(9):207-210.

[9]唐顺英.区域旅游经济发展的空间差异研究:以山东省为例 [J].国土与自然资源研究,2007(2):75-77.

[10]余建英,何旭宏.数据统计分析与SPSS应用 [M].北京:人民邮电出版社,2003.

[11]卞显红.长江三角洲城市旅游资源城际差异与丰度分析 [J].江苏商论,2006(1):109-112.

[12]李媛,陈少芳,李倩.辽宁产业结构的逆向演变特征分析 [J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2008(3):235-238.