安徽明代文人结社的特点、成因和作用

2011-12-22李玉栓

李玉栓,王 昊

(复旦大学 中文系,上海 200433;安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

安徽明代文人结社的特点、成因和作用

李玉栓,王 昊

(复旦大学 中文系,上海 200433;安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

明代安徽地区的文人结社共有32家,位居全国第三,社事呈现出数量众多、种类齐全、分布不均、规模有限等特点。全国文人结社的大背景和周边地区的结社活动使得安徽的文人结社较为发达,地理环境的特征和文化发展的大势使得安徽的文人结社区域分布不均,各地经济、教育、文化发展水平的差异使得安徽的文人结社过多集中于徽州地区,而明代社会发展的阶段性特点则使得安徽的文人结社历时分布亦不均匀。安徽地区的文人结社活跃了当地的文坛,促进了当地教育和文化事业的繁荣,推动了明代文人结社的发展,在中国古代文人结社史上居有一席之地。

安徽;明代;文人结社;特点;成因;作用

明代的安徽地区尚未单独划分省治,在文人结社蔚然成风的大背景下,亦曾出现大量结社。从目前掌握的资料来看,明代安徽地区的文人结社至少在30家以上,它们散记在明人诗文别集、年谱以及各府县志乘中。对这些文人结社进行了广泛搜罗,凡得32家,并在简单考订的基础上,对这些结社的特点、成因和作用试作阐析。

一、安徽明代文人结社的特点

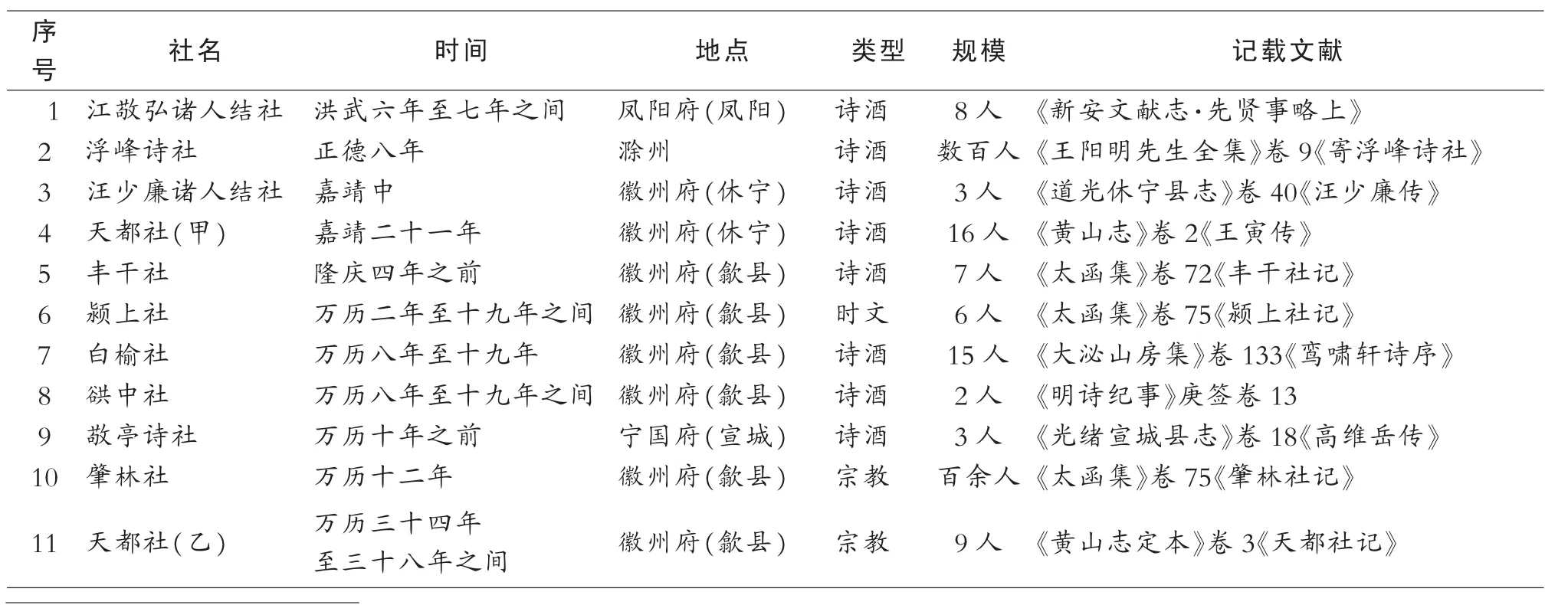

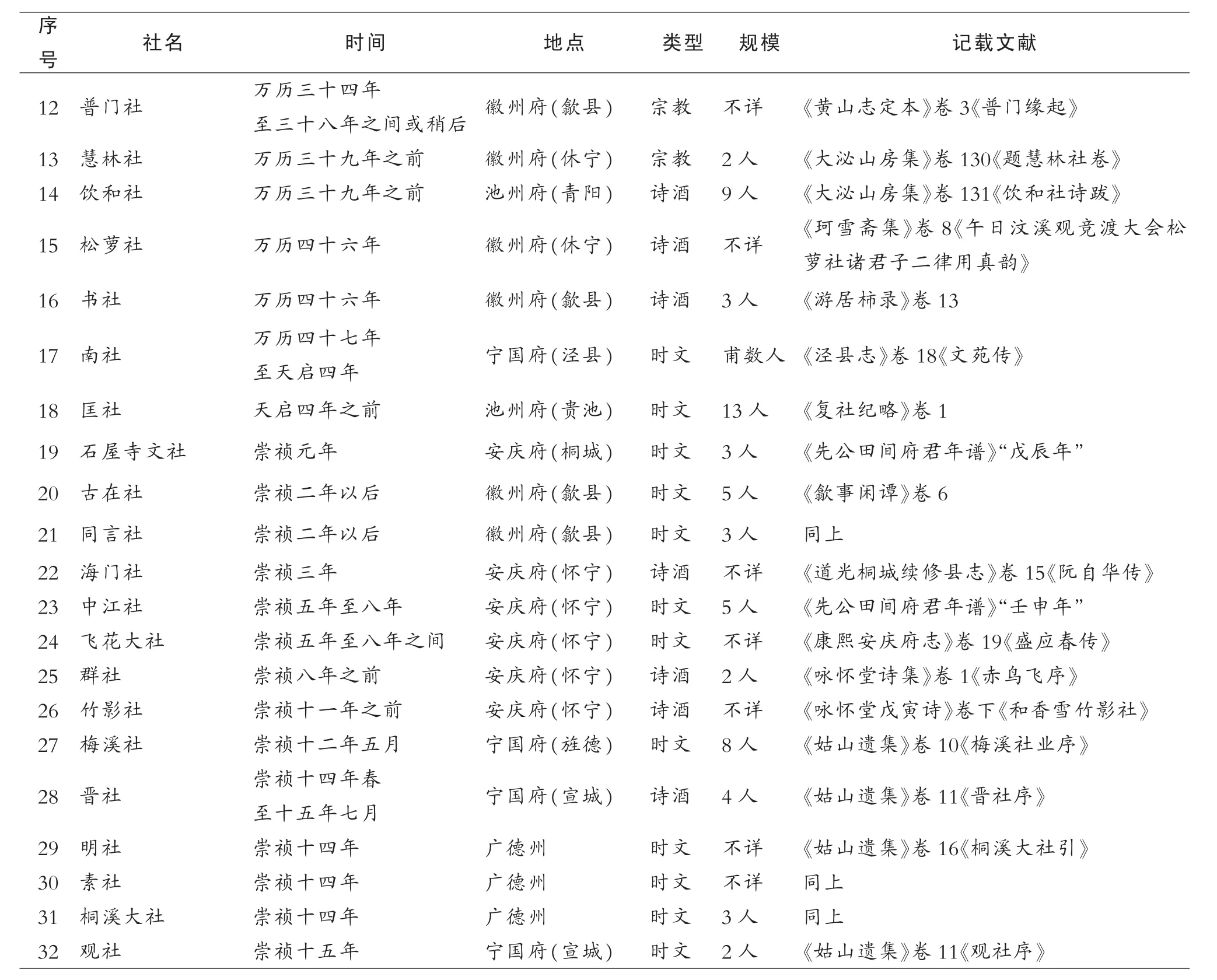

明代安徽地区文人结社的概况可以通过下表反映出来:

表1 明代安徽地区文人结社概况

序号社名 时间 地点 类型 规模 记载文献12 普门社 万历三十四年至三十八年之间或稍后 徽州府(歙县) 宗教 不详 《黄山志定本》卷3《普门缘起》13 慧林社 万历三十九年之前 徽州府(休宁) 宗教 2人 《大泌山房集》卷130《题慧林社卷》14 饮和社 万历三十九年之前 池州府(青阳) 诗酒 9人 《大泌山房集》卷131《饮和社诗跋》15 松萝社 万历四十六年 徽州府(休宁) 诗酒 不详 《珂雪斋集》卷8《午日汶溪观竞渡大会松萝社诸君子二律用真韵》16 书社 万历四十六年 徽州府(歙县) 诗酒 3人 《游居柿录》卷13 17 南社 万历四十七年至天启四年 宁国府(泾县) 时文 甫数人 《泾县志》卷18《文苑传》18 匡社 天启四年之前 池州府(贵池) 时文 13人 《复社纪略》卷1 19 石屋寺文社 崇祯元年 安庆府(桐城) 时文 3人 《先公田间府君年谱》“戊辰年”20 古在社 崇祯二年以后 徽州府(歙县) 时文 5人 《歙事闲谭》卷6 21 同言社 崇祯二年以后 徽州府(歙县) 时文 3人 同上22 海门社 崇祯三年 安庆府(怀宁) 诗酒 不详 《道光桐城续修县志》卷15《阮自华传》23 中江社 崇祯五年至八年 安庆府(怀宁) 时文 5人 《先公田间府君年谱》“壬申年”24 飞花大社 崇祯五年至八年之间 安庆府(怀宁) 时文 不详 《康熙安庆府志》卷19《盛应春传》25 群社 崇祯八年之前 安庆府(怀宁) 诗酒 2人 《咏怀堂诗集》卷1《赤鸟飞序》26 竹影社 崇祯十一年之前 安庆府(怀宁) 诗酒 不详 《咏怀堂戊寅诗》卷下《和香雪竹影社》27 梅溪社 崇祯十二年五月 宁国府(旌德) 时文 8人 《姑山遗集》卷10《梅溪社业序》28 晋社 崇祯十四年春至十五年七月 宁国府(宣城) 诗酒 4人 《姑山遗集》卷11《晋社序》29 明社 崇祯十四年 广德州 时文 不详 《姑山遗集》卷16《桐溪大社引》30 素社 崇祯十四年 广德州 时文 不详 同上31 桐溪大社 崇祯十四年 广德州 时文 3人 同上32 观社 崇祯十五年 宁国府(宣城) 时文 2人 《姑山遗集》卷11《观社序》

依据上表,可以总结出明代安徽地区文人结社的几个特点。

1.数量众多

明代安徽地区的文人结社到底有多少,一时还难以穷知,“遍及大江南北”[1]1210的说法虽略显夸张,但并不是没有任何根据。20世纪40年代郭绍虞先生考订安徽文人结社12家,仅次于浙江和江苏,与上海并列,在明代的两京十三布政使司中,与江苏、上海共同组成的南直隶,结社总量居于首位,以今天的行政区划来看,安徽则位居第三,数量还是较为可观的。①而从目前掌握的资料来看,明代安徽地区至少曾出现32家以上的文人结社,并且这一数字随着新材料的发掘必将会被不断刷新。

2.种类齐全

依据结社的目的、活动内容和社事功能,明代的文人结社主要有诗酒之社、时文之社和宗教之社,②这三种结社在安徽地区都曾出现。诗酒之社,如天都社(甲)、丰干社、松萝社、海门社等;时文之社,如颍上社、南社、匡社、梅溪社等;宗教之社,如肇林社、天都社(乙)、普门社、慧林社等。在可考的32家结社中,明代的安徽地区诗酒之社最多,有15家;时文之社次之,有13家;宗教之社最末,有4家。

3.分布不均

明代安徽地区的文人结社无论在地域上还是在时间上的分布都不均匀。从地域分布来看,徽州府14家,安庆府6家,宁国府5家,广德州3家,池州府2家,凤阳府1家,滁州1家。若以习惯上的皖北、皖中、皖南来划分的话,则皖南占有32家结社中的24家,皖中6家,皖北仅2家,区域分布极为不均,显示出由北向南逐渐增多的趋势。徽州府的12家中歙县占10家,安庆府的6家中怀宁县占5家,可见在各府之内结社地点的分布同样不均。从历时分布来看,隆庆朝之前(1368-1572)的 200余年里仅有5家,万历以后(1573-1644)的 130年里却有27家。若以习惯上的明前期、明中期、明后期来划分的话,明前期(1368-1487)含洪武、建文、永乐、洪熙、宣德、正统、景泰、天顺、成化九朝,仅洪武朝有 1家;明中期(1488-1572)含弘治、正德、嘉靖、隆庆四朝,共有4家,其中正德朝1家,嘉靖朝2家,隆庆朝 1家;明后期(1573-1644)含万历、天启、崇祯三朝,共有27家,其中万历朝12家,天启朝1家,崇祯朝14家,时段分布亦不均匀,显示出由少到多的发展态势。

4.规模有限

明代安徽地区文人结社的规模大小不等,小至2、3人的雅会,如汪少廉诸人结社、敬亭诗社、群社、晋社等;中至十几人的结盟,如天都社(甲)、白榆社、匡社等;大至几十人、上百人的聚集,如肇林社、南社等,至若阮大铖之中江社“六皖知名士皆在”,[2]万应隆之南社“同术之士属而和者甫数人”[3]卷10等,虽不知确切人数,当亦不在少数。明代文人结社除复社那样的全国性社团,成员多达3000余人外,各种地域性社团的规模一般都在百人以下,安徽亦不例外。

二、安徽明代文人结社特点的成因

文人结社是一种文化活动,影响文化活动的各种外部因素以及文化内部的各种因素都会对文人结社产生不同程度的影响,因此不同地区、不同时期的文人结社会呈现出不同的特点。影响明代安徽地区文人结社的因素是多方面的,归纳起来有这样几个方面。

1.文人结社的大背景和周边地区的结社活动

明代安徽地区结社的兴起、发展、兴盛与当时全国的、尤其是周边地区的结社活动的刺激有很大关系。明代结社风气之盛,非此前任何一个朝代可以相比。据郭绍虞考订的结果,明代文人结社有177家,③涉及今天的十几个省市,其数量之多、范围之广在中国古代文人结社史上是绝无仅有的。在当时的结社活动中,今天的浙江、江苏数量最多,两者加起来竟超过总数的一半,江西、湖广的结社也相当活跃,南京更是当时文人结社的中心地之一。安徽地区在当时并未单独建省,隶属于南直隶,在全国结社之风的影响下,在留都南京的辐射下,在周边地区的带动下,再加上安徽文人自身的活动需要,文人结社也随着全国结社活动的兴起而兴起、发展而发展、兴盛而兴盛,其结社数量在所有地区中位居第三,当非偶然。

明代文人结社不仅数量多,而且种类也很齐全。诗社自唐中期形成以后,历经宋、元的发展,至明代已臻至极盛;文社萌芽于宋,成型于元,至明代尤其是明后期大量涌现;文人禅社最早源于晋僧慧远所结白莲之社,唐时白居易结香火社,宋周敦颐结青松社,元僧沙罗巴开清香诗会,至明代宗教性会社益加发达,尤其到了晚明,许多文人都有嗜禅佞佛之习,参与或组织禅社更是司空见惯。上述三种结社类型在明代的安徽地区都曾出现,其中值得一提的是,明代安徽文人的宗教结社虽然数量不多,但汪道昆于万历十二年(1584)参加的肇林社却是目前所见到的明代最早的文人禅社。

2.地理环境的特征和文化发展的大势

明代安徽地区文人结社的区域分布不均匀与安徽境内地理环境的特征有着一定关系。安徽地区位于中国的东南部,居华东腹地,淮河、长江横贯境内,淮河以北大致相当于今天的皖北地区,明时主要包括凤阳府和滁州直隶州,境内以平原地形为主;淮河、长江之间的区域相当于今天的皖中地区,明时主要包括安庆府、庐州府和和州直隶州,境内以丘陵、河谷地形为主;长江以南大致相当于今天的皖南地区,明时主要包括徽州府、宁国府、池州府、太平府和广德直隶州,境内以平原和山区为主要地形。皖南地区山水秀美、风光绮丽,容易成为文人雅士们登高览胜、诗酒流连的场所,自然也就成为结社的首选之地,因此明代皖南的社事最为繁荣。皖中地区也有一些结社,但是可以看到,这些结社主要集中在安庆府,从地形地貌上讲,安庆府更接近于皖南,在地理位置上也与皖南的池州府相邻,既有自身的地理优势,也易受皖南文化气息的熏染。皖北虽然面积很大,但是地广人稀,难以集聚,结社聚会的活动既难以开展,也缺少很好的开展活动的自然条件,仅见的江敬弘诸人结社和浮峰诗社也是选择在濠水之滨和琅琊山中,仍与大多数文人选择山水佳处进行结社的道理相同。

明代安徽地区文人结社的区域分布不均匀还与中国古代文化发展的整体趋势有关。中国古代文化的发展整体是由北向南、由黄河流域向长江流域迁移的,安徽的北、中、南三个区域分属不同地段,明显地受到这种文化迁移的影响。皖北地区在东汉以前是安徽文化的中心和繁荣地带,随着文化的南迁,其中心地位逐渐丧失,尤其南宋以后,皖北的社会经济开始滑坡,文化的创造力开始衰退,到了明代,虽然政府采取了一系列措施,如迁徙江南富户落籍皖北、减免赋税等,但是与皖中、皖南相比,皖北在文化发展上仍然很落后。皖中地区在唐代以前处于落后状态,唐代以后,由于安徽文化的重心由淮河流域向长江流域过渡,皖中正处在这一过渡带中,各种文化事业才逐渐发展起来,明代则继续着这一发展势头,突出的表现就是安庆地区尤其是桐城文化的繁荣。皖南地区在宋代以前尚较贫瘠,由于古代文化由黄河流域向长江流域的迁移,宋代之后皖南文化逐渐崛起,至明代已经相当发达,其代表就是闻名遐迩的徽州文化。文人结社的区域分布不均匀正是这种文化发展存在梯度性差异的体现。

3.各地经济、教育、文化发展水平的差异

明代安徽地区的文人结社过于集中在皖南地区,与皖南在经济、教育、文化等方面的发展水平密不可分。明中叶以后,安徽地区出现许多经商者,尤以皖南地区的太平府、宁国府、徽州府为多,在江南一带有“无徽不成镇”的说法,这使得皖南地区的经济明显好于其他两个地区,为当地文化教育的发展提供了厚实的经济基础。而且徽商们多“贾而好儒”,又具有很强的乡井观,致富之后他们往往会为家乡的文化教育事业出资出力,不惜重金延请名师,助族中子弟读书,在家乡投资书院,热心办学,供无力求学者学习。例如祁门李汛建李源书院,“以助族子弟能读书者”;[4]卷18歙县罗元孙“尝构屋数十楹,买田百亩,以设义塾、以惠贫宗”;休宁吴继良“尝构义屋数百楹、买义田百亩,建明善书院,设义塾”;[5]卷15歙县汪光晃“设义馆以教无力延师者”;[6]卷196黟县黄志廉重建集成书院[7]卷7等,正如有的学者指出的那样:“徽州的书院、馆塾之类的学习场所,大多是由商人或官绅倡修,由商人捐资兴建的。”[8]18

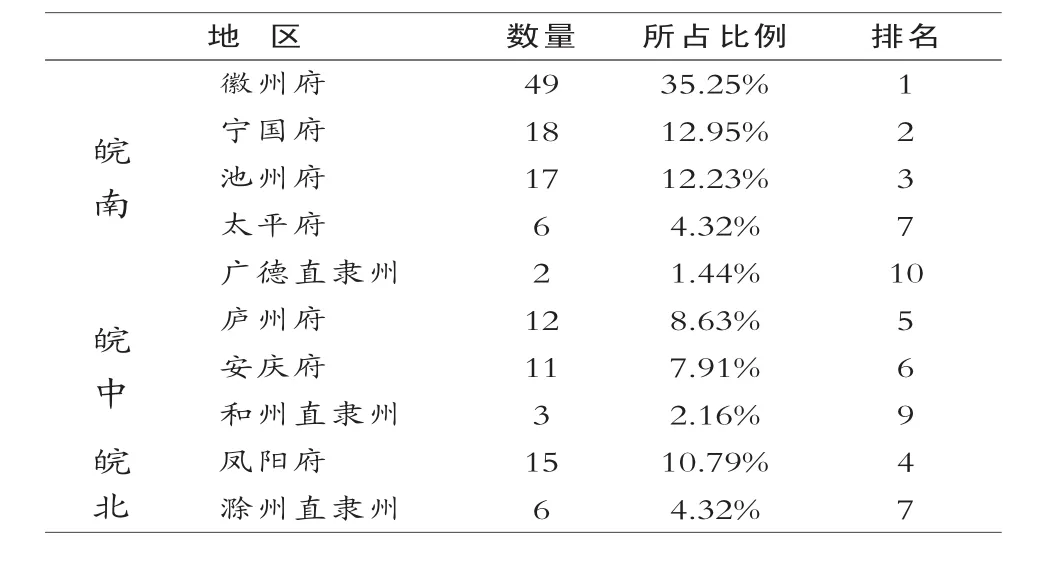

经济的高度发达,首先带来了教育的发展。教育的发展集中体现在书院的修建上。有学者对明代安徽地区的书院数量作过考订,结果为139所,④并对这些书院的区域分布作了统计,根据统计数据可制成下表:

表2 明代安徽地区书院数量分布表

从上表可以看出,一方面,在139所书院的地域分布中,皖南有92所,皖中26所,皖北21所,皖南地区教育发展的整体优势非常凸显;另一方面,在10个府州中,徽州府高居榜首,占全部书院的35%以上,徽州教育的发展水平由此可见一斑。紧接其后的是宁国府和池州府,虽然也都有12%以上的比例,但是与徽州府还是有一定差距。高度发展的教育提高了当地人民的文化素质,文化素质的提高既可以激发文人们雅聚结社的主观需求,同时也为他们的结社活动创造了客观条件。

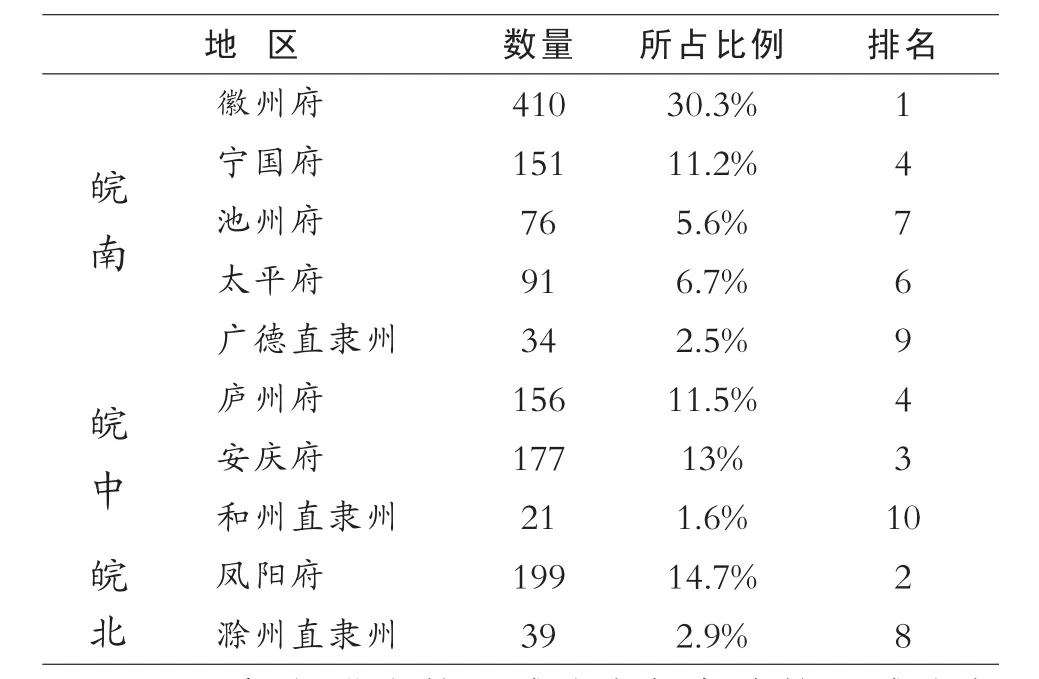

教育的发展对当地文化事业的整体繁荣起着巨大的促进作用。文化事业繁荣程度的最直接体现是人才数量的多寡,而在以科举作为人才选拔的主要途径甚至是唯一途径的明代,进士的数量无疑是衡量一个地区人才多少的有效标准。近有学者根据《明清进士题名碑录索引》和《重修安徽通志》,对明代安徽地区的进士作了统计,共得1354人,⑤其区域分布情况可制成下表:

表3 明代安徽地区进士分布表

可以看到,进士的区域分布与书院的区域分布极其相似。在1354名进士中,皖南地区有762人,皖中有354人,皖北仅有238人,仍然显示着由北向南递增的趋势,这一方面印证着教育发展对人才培养的积极作用,另一方面也说明各地文化水平的差异。在10个府州中,徽州府的进士仍是最多,占到30%以上,徽州人才之盛亦可藉以窥见。凤阳府的进士从数量上来看也不算少,仅排在徽州府之后,究其原因,是凤阳为“兴王之地”,政治上享受着一系列特殊政策,包括进士录取名额的倾斜,因此这一数据并不能充分说明凤阳府人才的真实情况。⑥即便如此,凤阳府的进士数仍不到徽州府的一半。皖中的安庆府则位居第三,人才亦较集中。进士只是人才中的精英部分,在各地的人才总数中只占很少的份量,那些接受过教育而没有成为进士的人数量更多,这些人连同进士一起都可以成为文人,他们是开展结社活动的主体人员。

4.明代社会发展的阶段性特点

明代安徽地区文人结社的历时分布呈现出 “沉寂——酝酿——繁盛”的发展轨迹,这一特点与明朝社会的发展历程有关。成化以前,明朝国势一直呈上升趋势,虽在正统时发生过土木堡事件,但并未动摇明朝的统治根基,社会基本处于稳定状态,朝廷在各个方面的统治力都很强大,因此属于民间组织的文人结社处于沉寂时期,仅在明初因朱元璋采取政治高压政策,对文人进行放逐、戌边,在客观上为文人聚会结社提供了契机,休宁江敬弘以吏谪濠梁、与同时谪居濠上的各地文人结为诗社即是其中一例。

自正统始,明朝出现“国事浸弱”迹象,[9]卷16而正德、嘉靖两朝,武宗、世宗长期怠政,宦官刘瑾、权臣严嵩先后擅权,社会危机日益加重。《明史·世宗本纪》云:“若其时纷纭多故,将疲于边,贼讧于内,而崇尚道教,享祀弗经,营建繁兴,府藏告匮,百余年富庶治平之业,因以渐替。”[9]卷18朝政的腐败,势必导致社会紊乱、士人离心,因此属于民间组织的文人结社开始逐渐兴起,在当时的安徽地区即有4家。

隆庆以后,明朝经济虽仍在持续发展,但是政治和社会危机却逐步加深,至万历时,朝政已呈“将圮而未圮”之势,“有识者忧之”,[10]卷19加之心学流播、佛禅风行,文人结社亦随之而起。天启间,魏忠贤乱政,朝政更加混乱。崇祯一朝,内忧外患,积弊日深,各种矛盾错杂叠出,愈演愈烈,尤其是东林党人、复社成员与阉党之间的明争暗斗,直至明朝灭亡亦未消歇。在这样的情势之下,文人结社又与政治发生了亲缘关系,“野之立社,即朝之树党”,⑦“社局与朝局相表里”。[11]借着政治力量,明季文人结社风起云涌,成为中国古代文化史上一大奇观,仅安徽一地当时就有27家,全国的结社盛况可想而知。

三、安徽明代文人结社的作用

结社自唐代中期形成以后一直是文人士子的重要活动方式,大量交结社友,频繁举行社集,既开阔了参与者自身的视野和胸怀,又对自身诗文创作、声誉扩延等有一定辅助作用,对社集所在地也会产生诸多影响。《安徽文化史》对明代安徽地区文人结社的作用有一段描述:

明代中叶以后安徽文人结社风气盛行,乃是安徽文学史上一种较为特殊的文学现象,它和当时风起云涌的社会运动、文学思潮交相辉映,对明代中叶以后安徽文学的发展、繁荣,发挥了难以估量的促进作用。[1]1211

综观明代安徽地区的文人结社,其作用不仅仅体现在文学方面,还在教育和人才培养方面、在推动明代文人结社的进一步发展方面都曾做出过积极贡献;在文学方面的作用也不仅仅体现在安徽地区内,对全国文坛都有一定影响。

1.活跃了明代安徽地区的文坛

结社活动需要文人的参与,也吸引着文人的参与,参与的人员越多,结社的规模就越大,对当地乃至全国文坛的影响也就会越大。明代安徽地区的诗社数量并不算多,但像天都社(甲)、敬亭诗社等,对当地的诗歌创作都曾起过积极作用,其中以汪道昆组织成立的白榆社最有代表性。据龙膺《汪伯玉先生传》、周弘禴《白榆社诗草序》以及汪道昆《太函集》等文献记载,白榆社入社之人有20余位,⑧且多为名流时俊,如龙膺、潘之恒、李维桢、沈明臣、屠隆、徐桂、吴稼竳、胡应麟、戚继光等,自万历八年(1580)至二十一年(1593),这些人在歙县举会联韵、赋诗唱和,带动了当地的诗歌创作与交流,在当地产生了很大影响。在可考的白榆社成员中,汪道昆的两个弟弟汪道贯、汪道会,潘之恒、王寅、谢陛等都是歙县人,他们积极参与社事活动,对当地诗坛的繁荣起着推动作用,如潘之恒就是从加入白榆社才开始走上文学之路的:“汪道昆举白榆社,之恒以少隽树帜其间,由是知名。”[12]卷2潘之恒在万历十七年(1590)时,还将他在白榆社中的诗作编裒成集,名曰《白榆社诗草》。

由于社事规模较大、持续时间较长、社中成员大都具有一定声望,使白榆社的影响由歙县扩散到全国,使徽州成为当时诗歌活动较为活跃的中心之一。名登王世贞《四十咏》之列的周弘禴尝为《白榆社诗草》作序,称:

夫诸君者博雅名儒,即专制一方,尚足以称兄。矧左提右挈,并力同声,则稷下之谈、邺中之会不足侈。以故天下骚客词人,咸跂望白榆之社。[13]285-286

清初钱谦益亦称:“隆、万间,谼中主盟,白榆结社,腥脓肥厚之词,熏灼海内。”[14]504言语之中虽持贬责,却也正道出了白榆社在当时的影响。不惟如此,由于社中成员多尚复古,属后七子一派,如汪道昆为“后五子”之一,李维桢、胡应麟、屠隆同登“末五子”,徐桂、吴稼竳、佘翔、汪道贯等则名列王世贞《四十咏》等,因此白榆社成为继后七子之后复古派的主要阵营,对延续和扩大“后七子”派的影响发挥了巨大作用。万历二十一年,随着主盟者汪道昆的辞世,白榆社事随之解体,社中龙膺、潘之恒、汪道会、吴稼竳等或与公安派结社唱和,或直接加入公安派,诗坛风尚才开始发生根本性变化。

2.促进了明代安徽地区教育和文化事业的繁荣

教育和文化事业的发展为文人结社提供了必备的条件,文人结社反过来又会促进教育和文化事业的发展。

结社与书院关系极为密切,结社有时进行论学活动,书院经常开展讲学活动,具有社团性的书院和作为社团之一的文人结社在形态上的接近性,使它们之间存在着千丝万缕的联系,有的学者就将开展讲会活动的书院称为“社团书院”。[15]338明代安徽地区的书院共有144所,远远高于当时各省的平均数103所,仅次于江西、广东、福建、浙江,而位居全国第五,[15]263-264这其中的主要原因当然是讲学活动在安徽地区的繁盛,但与文人结社的助推和促进亦不无关联。文社之结主要是为了研磨制艺、揣摩时文,为科举考试做好准备,因此在人才培养方面,文社起着重要的作用。如歙县较早的文社:“颍上社之为举子业也……假令举子业皆若是,又何病焉?”[16]卷133桐城钱秉镫少年时候参加的文社:“里中石屋寺为文社,是年府君(钱秉镫)始得与,每文出,中表方圣羽见之曰:‘石屋一会,独有此子。’”[2]据《明清进士题名碑录》及《明清进士题名碑录索引》的记载,明代共出进士22000多名,安徽隶属的南直隶排在各省之首,[17]52-54而据前引数据,安徽共有进士1354人,这说明明代安徽地区的科举人才是相当鼎盛的,除却书院、社学、私塾等的教育作用,文社的培养亦不能忽视。

3.推动了明代文人结社的发展

由于种种原因,中国古代的文人结社始终处于较低的发展层次而没有向更高水平发展,直至明季,才出现代表中国古代文人结社最高水平的复社,可惜随着明朝的覆灭复社也随之消散,未能最终发展成为真正意义上的现代政党。安徽的明代文人结社在这个问题上堪称典型,在可考的32家结社中,基本上都是较低形态的结合,社事规模不是很大,持续时间较短,甚至有的只是一、两次的文人雅聚。明代的安徽地区没有出现高级形态的结社当然甚是可惜,但是如天都社、白榆社、南社、匡社、中江社等,发展水平已经相对较高,在当时影响也较大,其中南社、匡社后来加入应社,是应社壮大的基础:

(应社)当其始,取友尚隘,而来之(吴昌时)、彦林(钱旃)谋推大之讫于四海,于是有广应社,贵池刘城伯宗、吴应箕次尾、泾县万应隆道吉、芜湖沈士柱昆铜、宣城沈寿民眉生咸来会,声气之孚,先自应社始也。[18]649

事实上,在应社成立之前,匡社已经成立很久,到应社成立时安徽的大部分地区都加入了进来:

贵池吴次尾应箕,与吴门徐君和鸣时合七郡十三子之文,为匡社行世已久,至是共推金沙主盟,介生乃益扩而广之,上江之徽、宁、池、太及淮阳、庐、凤,与越之宁、绍、金、衢诸名士,咸以文邮致焉,因名其社为应社。[19]201-202

后来南社、匡社又加入复社:

盖自东林之名立天下,遂标榜为名高,于是群社纷起,而以复社为东林宗子,咸以其社属焉。若应社、几社、闻社、澄社、征书社、南社、则社、大社、席社、云簪社、羽朋社、匡社、读书社统合于复社,而总以东林为帜志。[20]卷6

据蒋逸雪先生考订,复社中的皖籍人氏共有266人,[21]附录是复社发展的重要力量。匡社主盟者吴应箕数次参加复社大会,后亲手将复社成员辑录为《复社姓氏录》二卷,其孙铭道又辑有《复社姓氏补录》一卷,共得3025人,⑨比较完整地记录了复社成员,为扩大复社的影响和保留复社的研究资料作出了贡献。复社之外,皖人亦与当时名流结有社事,如云龙社:“是时几社、复社始兴,秉镫与陈子龙、夏允彝交最善,遂为云龙社,以联吴淞,冀接武于东林”,[22]卷15国门广业社:“(吴应箕)大会复社名士,又与同里刘伯宗举国门广业之社”[23]等,类似的例子还有很多。皖人的积极参与,在扩大安徽地区影响的同时,为明代文人结社的发展贡献了力量,他们所结之社也因此成为明代文人结社的重要组成部分,在中国古代文人结社史上应居有一席之地。

注释:

①郭绍虞在 《明代的文人集团》中共考订明代文人结社177家,其中南直隶60家(含江苏36家,安徽12家,上海12家),浙江55家,广东8家,北直隶、福建、江西各 6家,湖广5家,山东3家,河南、云南各1家,其余26家结社的活动地点皆不确知。参见郭绍虞 《照隅室古典文学论集》上编,上海:上海古籍出版社1983年版,第533-602页。

②另有一种讲会,与结社的关系亦很密切,但由于讲会成员的身份多为理学家,所开展的活动以讲学论道、明经悟理为主,目的是为了修身立德、追贤成圣,所以一般在讨论文人结社时都不包括此类讲会。可参阅陈宝良《中国的社与会·绪论》,台北:南天书局1998年版,第18页;郭绍虞《明代的文人集团》,《照隅室古典文学论集》上编,第609-610页。

③关于明代文人结社的确切数量,目前尚无定论。本世纪初,李圣华在郭绍虞考订的基础上增补了21家,其中以隆、万间诗社为多,其后何宗美又提出“超过三百例”之说。参见李圣华《郭绍虞〈明代文人集团〉拾遗》,《文教资料》2001年第1期,第140-149页;何宗美《明末清初文人结社研究》,天津:南开大学出版社2003年版,第17页。

④参见李琳琦《明代安徽书院的数量、分布特征及其原因分析》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2006年第4期,第73页。关于明代安徽地区书院的数量,不同的学者统计出的数据有所不同,除李琳琦统计的139所外,丁益吾统计为99所,季啸风统计为106所,邓洪波统计为144所。分别参见李国钧《中国书院史》附录三,长沙:湖南教育出版社1998年版,第1048-1050页;季啸风等 《中国书院辞典》,杭州:浙江教育出版社1994年版,第 789-800页;邓洪波《中国书院史》第五章,上海:东方出版中心2006年版,第263页。

⑤参见张晓纪 《明代安徽人才的地理分布特点及其成因》,《安庆师范学院学报(社会科学版)》2008年第7期,第48页。

⑥明人朗瑛即云:“太祖龙飞之地,今方圆数丈,不生草木,而凤阳一府亦少人物。”见《七修类稿》卷7,明刻本。

⑦见朱一是《为可堂集·谢友招入社书》,转引自谢国桢《明清之际党社运动考·余论》,沈阳:辽宁教育出版社1998年版,第172页。

⑨王应奎云:“贵池吴次尾应箕亦社中人也,尝编《复社姓氏》为前后二卷,而其孙铭道又为《补录》一卷,所载共三千二十五人。”见王应奎《柳南随笔》卷2,北京:中华书局1983年版,第30页。

[1]《安徽文化史》编纂委员会.安徽文化史:中册[M].南京:南京大学出版社,2000.

[2]钱□禄.先公田间府君年谱[M].1911年(清宣统三年)铅印本.

[3]沈寿民.姑山遗集[M].清康熙间有本堂刻本.

[4]周溶.同治祁门县志[Z].1873 年(清同治十二年)刊本.

[5]丁廷楗.康熙徽州府志[Z].1699年(清康熙三十八年)刻本.

[6]陶澍,邓廷桢.道光安徽通志[Z].1830年(清道光十年)刻本.

[7]谢永泰.同治黟县三志[Z].1871 年(清同治十年)刻本.

[8]张海鹏.《徽商与明清徽州地区教育发展》序[J].安徽师范大学学报(人文社科版),2001,(1).

[9]张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,1974.

[10]张居正.新刻张太岳先生文集:京师贡院重建记[M].1612年(明万历四十年)唐国达刻本.

[11]杜登春.社事始末[M].丛书集成新编本.

[12]闵麟嗣.黄山志定本[M].安徽丛书印清康熙间刻本.

[13]黄仁生.日本现藏稀见元明文集考证与提要[M].长沙:岳麓书社,2004.

[14]钱谦益.列朝诗集小传[M].上海:上海古籍出版社,1959.

[15]邓洪波.中国书院史:第五章[M].上海:东方出版中心,2006.

[16]李维桢.大泌山房集:颍上社草后语[M].1611年(明万历三十九年)刻本.

[17]方志远.明代城市与市民文学[M].北京:中华书局,2005.

[18]朱彝尊.静志居诗话[M].北京:人民文学出版社,1990.

[19]眉史氏.复社纪略[M].北京:北京古籍出版社,2002.

[20]汪有典.史外[M].1749 年(清乾隆十四年)淡艳亭刻本.

[21]蒋逸雪.张溥年谱:复社姓氏考订[M].济南:齐鲁书社,1982.

[22]廖大闻.道光桐城续修县志[M].1834(清道光十四年)刻本.

[23]刘世珩.吴先生年谱[M].1919(民国九年)贵池刘氏唐石簃印《贵池先哲遗书》本.

The Features,Causes and Function of Literati Associations in Anhui Province in the Ming Dynasty

Li Yushuan,Wang Hao

(Chinese Department,Fudan University,Shanghai200433,China;School of Chinese Language and Literature,Anhui Normal University,Wuhu241000,China)

In Anhui,there were 32 literati associations in the Ming Dynasty,which ranked the third in the entire country.They were large in number,many in variety,uneven in distribution,and limited in scale.The background of associating in the entire country and the peripheral area caused prosperous literati associations in Anhui.The features of geographical environment and the overall trend of cultural development caused the uneven distribution of those literati associations among districts.The differences of the developing level in economy,education and culture in every district caused those literati associations to concentrate excessively in Huizhou district.The phasic feature of social development in the Ming Dynasty caused the uneven distribution of those literati associations among periods.The literati associations in Anhui enlivened local literary world,flourished local education and culture and promoted the development of literati associations in the Ming Dynasty,so it should have a place in the history of literati associations in ancient China.

Anhui;the Ming Dynasty;literati association;feature;cause;function

C912.2 < class="emphasis_bold">文献标识码:A

A

1672-447X(2011)06-0045-07

2011-08-14

国家社会科学基金项目(11CZW048);教育部人文社会科学研究项目(09YJC751002);安徽省高等学校青年教师科研资助计划项目(2008jqw018)

李玉栓(1973-),安徽长丰人,复旦大学中文系博士后,安徽师范大学文学院副教授,主要从事明代文学与文献研究;

王 昊(1972-),安徽淮南人,安徽师范大学文学院教授,文学博士,主要从事中国古代文学研究。

曲晓红