流动儿童城市印象研究

——以63份访谈资料为主要参照

2011-12-14梁子浪王毅杰

梁子浪,王毅杰

(1.南京特殊教育职业技术学院公共管理系,江苏南京 210038;2.河海大学社会学系,江苏南京 210098)

流动儿童城市印象研究

——以63份访谈资料为主要参照

梁子浪1,王毅杰2

(1.南京特殊教育职业技术学院公共管理系,江苏南京 210038;2.河海大学社会学系,江苏南京 210098)

不同于既有研究倾向于对流动儿童社会问题进行宏观上的推定,本研究以流动儿童对于城市的主体性印象为基点,研究发现,大多流动儿童对城市的物质环境适应较快,容易由习惯趋于依赖,部分流动儿童对城市中冷漠的社会环境感受强烈,可能与城乡社会“陌生人—熟人”关系特质差异有关;流动儿童大多羡慕城市人的生活方式,这恰与他们当前状况反差明显,他们中不少人敏感于城市人的歧视,自尊心驱使他们不愿被人知道来自农村;流动儿童对隶属群体的评价优劣参半,显现出价值观“局部城市化”的痕迹,他们在自我身份归属方面存在分化,其中有些人呈现身份归属模糊的特征,导致一种“空认同”。

流动儿童;城市印象;生活情境;社会态度;身份感知

一、研究缘起

探讨流动儿童与城市社会的适应、整合或融合,实际上已暗含着一种预设:可以从整体上对流动儿童与城市社会之间的关系进行测评。换言之,两者间关系是能够用量化或者(至少)程度化来表述。这方面的定量研究大多如此。

然而,既有研究显示,不同研究者对同一问题的结论不但相去甚远,甚至存在矛盾。如有些研究者认为流动儿童能够适应城市社会的生活,并逐渐融入其中[1-2],有些研究者揭示出流动儿童在城市社会很难适应,融合状况堪忧[3-4]。针对同一问题为何有如此截然相反的结论?事实上,即便是相关质性研究,因为案例选取的差别,往往也会出现类似的问题。

之所以这样,我们认为与研究路径的选择有关。将流动儿童城市生活中遭遇的困难提炼为社会问题,进而解释其发生机制,这是目前流动儿童研究的总脉络。在这一脉络中,个体意义上的困难如何升华至社会问题,统计技术上的说明或“局外人”的主观认定[5],回答不了最尖锐的诘责:我们是能否将纷繁复杂的个体境况上升至社会层面并进行价值意义上的定性?直言之,流动儿童在城市中的不利境遇究竟是否或多大程度上可以归结为社会问题?

问题导向型视角虽能凸现宏观结构的制约,却遮蔽了多样性的生活情境、个体行为选择复杂意图及社会交往中的互动与反思。另外,对问题宏观层面的定性,以降维了的微观机制予以解释,能否避免信息析取的主观故意性,也还是无法检视与验证的伪科学命题。有鉴于此,可否另辟新的途径,一方面,不再刻意强调问题呈现在宏观层面上的严重程度,而只关注问题的独特存在性;另一方面,舍弃研究者的指标化界定,而着眼于研究对象自身鲜活、生动的自述性话语,以较直接性的总结而非形而上的抽象概括出较常见的问题表征,以此作为原因与机制解释的方向。本文正是依此为尝试,以流动儿童的自我表述为出发点,通过探讨与他们日常生活密切相关的环境与群体在其意识中的反映——文中进一步划分为城市环境、城市人口及流动人口(隶属群体)的印象——从侧面展示流动儿童的城市生活境遇及其与城市社会的复杂关系,以深化对于这一新生群体的认识和解读。

二、资料来源

本文采用了定性与定量相结合的研究方法。这种混合研究兼具量的研究与质的研究的优点,并能互补彼此的不足。

我们试图借质的研究来深度展现“活生生的日常生活”,理解社会行动者不可言说的体验和实践,探析其心理历程的发展变化,以“通过将生活当作一种艺术,来展现芸芸众生那如诗的经历”[6]。同时,为避免“在个案中进行概括”[7]时错误地将典型特征当作普遍特点来论述,适当地运用定量研究方法,可说明访谈资料中部分表态性回答并非是部分案例所独有,而是具有一定的广泛性。采用这种研究方法比任用其一能够更好阐释本文所要探讨的主题。

我们所使用到的资料收集方法主要有访谈法、问卷法和文献法。

访谈法与文献法。本文资料主要来自于一系列结构式访谈问答笔录。考虑到部分流动儿童春节返乡的特点,课题组招募了有条件接近这些流动儿童的学校志愿者,利用2007年寒假回乡时间,共收集了63份访谈材料,其中包括43份针对流动儿童、14份留守儿童、6份农村其他儿童的访谈。另外,课题组成员在2006年9月至2008年6月利用义务支教机会所写的工作日志,在本文中作为文献资料引用。

问卷法。课题组得益于教育部门及相关中小学的协助,于2007年12月到2008年1月在南京市做了一次较大规模的流动儿童问卷调查,共收集到2086份有效问卷,作为定量研究的主要参考数据(下文简称问卷1)①本文对问卷1的数据只进行了初步分析。关于较高级、深入的统计分析,课题组另有系列论文予以探讨。;另外,本文第一作者借助于2006年春学期在某民工子弟学校义务支教的便利,在代课班级做了一次小型问卷调查,共收回有效问卷67份(下文简称问卷2)。

三、对城市环境的印象

按照本文的架构与意旨,这里将城市印象粗略地界定为,对城市环境、城市人、流动人口的感知、判断与评价。其中,为便于区别与比较,按照一般性理解,在此将城市环境进一步划分为物质环境与社会环境。

1.对城市物质环境的印象

农村与城市的差别,最明显的莫过于两地的物质环境。对流动儿童来说,随着在城市生活的日渐延长,他们对于城市物质环境的印象是否有所变化呢?

资料显示,在进城之前,绝大多数农村儿童都对城市社会充满了好感与向往。“以前在农村,觉得城市高楼耸立,繁荣昌盛”;“以前在农村我觉得城市应该人很多,车很多,房子也很多,总之什么都会比农村好很多”②文中用楷体表示的内容均为笔者访谈材料。。这与黄菡的调查结果相似,“城市的第一特点就是高楼大厦摆满土地,那里的大多数土地都被高高的大楼和工地给覆盖着”;“街道是多么的宽阔广大,高楼大厦是一排排的,是多么的雄伟,一个公司靠着一个公司,街上的车是来来往往,有各种各样的车”[8]。

刚进入城市,他们觉得很新鲜,“刚到苏州的时候觉得城里很繁华,跟家里有很大的不同,有一种新鲜感,觉得很喜欢这儿,想在那里常住下去”;虽然也会有人觉得不太习惯,“我刚到这里时,感觉做什么事时,都很不自然”;“觉得上海陌生,什么人都不认识,走路都得小心,害怕”。

过了几年之后,新鲜感、陌生感已渐淡,他们中有些人开始喜欢所在的城市,“(与老家相比)当然是城里的好,这里交通方便。喜欢这儿,因为这里什么也不缺”;“当然喜欢上海啊,上海很繁华,很热闹。这边交通便利,也有很多娱乐活动,公园很多,还有很多免费的”。“还是比较喜欢老家的哦,在家里一般不会被别人看不起,生活很自在的,在城市,老是被城里人欺负”;“我们农村来的根本就跟不上他们的快节奏生活,我喜欢在老家农村的日子,因为在农村大家都是一样的,不会被别人看不起,大家都很穷”。

从中可以看出:第一,不少流动儿童对城市物质环境经历了向往、新鲜、适应到喜欢的过程,特别是生活便利方面,这也印证了相关研究的观点[2,9];第二,城市中也有些让他们觉得不自在的地方,这些地方实际上与物质环境关系较小,而更像是一种社会环境。

2.对城市社会环境的印象

前已引出,个别流动儿童觉得城市生活“不自在”,那么,这种“不自在”的感觉在他们之中是否普遍,以及这种“不自在”主要表现在哪些方面?

资料显示,在被访流动儿童当中,有14人或多或少地表达了这种感觉,占了总数的27.9%。除了上述表述,还有人提到,“去了南京之后,我感受到了南京的确什么都比农村好很多,但是我在这里时刻感觉到自己很孤独,还是在农村好,有人可以一起说说话的,天天去上课的时候都是一个人走来走去的,很少跟城市的人交往”;“(以前觉得)人与人之间的交往也不像现在这样冷漠”。曾经去过城市的留守儿童这样解释道,“城里比农村好多了,学校也好,能够安心好好学习,不过不太喜欢城里的生活,城里不像农村全村的老老小小都认识,见面都打招呼,还得整天防着别人,太累了。”

可以看出,流动儿童对这种人情冷暖的感知,主要来自与农村社会的比较。事实上,如果说农村社会是“熟人社会”[10],城市社会对他们而言就像一个“陌生人社会”。“城市人的社会关系是非地域性的,城市人在关系取向上呈现多元化特征,既有联系紧密和富有情感的、表现出城市人亲密人际关系的一面;也有联系疏松和非情感的、表现出城市人际关系疏远的一面”[11]。之所以呈现出这种多元化特征,是因为“一旦他可以频繁地外出,其视线就会从身边的各种事物中间转移开来。他所关注的生活中心已经不局限在生他养他的地方了,他对其邻里也失去了兴趣,这些人在其生活中只占了很小的比重”[12]。

城市人的亲密关系只存在于“熟人”、“亲人”和“自己人”之间,因而流动人口很难介入他们的情感生活。根据支教时的问卷调查,民工子弟学校的流动儿童在“周末活动”中,大部分人没有与当地儿童接触和交往的经历。问卷2所涉及的67份样本中,53.7%的“不找谁玩,只是一个人待在家里”,11.9%的“和邻近的一个学校的同学玩”,16.4%的“和邻近的其他孩子玩”,17.9%的选“其他”(其中5例看电视、3例出去玩、2例看书、2例帮父母干家务活)。

流动儿童与城市居民之间缺乏一定的社会交往,使得他们觉得城市社会很冷漠,这种印象结果使城市居民与城市社会这两个不同的社会范畴合二为一:城市居民是城市社会的合法成员。而流动儿童对城市社会的抽象印象,附着在与具体的城市居民的共同交往与共同生活中,缺乏了这种共事的实践经历,则由对城市人的陌生逐渐转化为对城市社会冷漠性的判断和评价。于是,缺乏与城市居民的交往形成的陌生感最终导致了“冷漠的城市社会”这种抽象判断,而“被排斥的感觉经常会(进一步)导致行动上的疏远”[13]。

四、对城市人的印象

对城市人的印象可以划分为两个方面。一方面,探知流动儿童是否将城市人当作具有内部一致性的一类群体,从而作出相应的判断与评价;另一方面,查看流动儿童如何认识城市人与他们在日常互动中的态度和行为。

1.对城市人生活方式的印象

对他者的认知与确立自我是密不可分的过程[14]。流动儿童对他者的印象基于哪些信息的索引以及有什么样的表现,既可以表明流动儿童与他者在地位、类属的差异以及关系上的亲疏远近,也可以表明流动儿童的关注视域。在对他人印象的概括、归纳过程中,往往渗透着与自我的对比,而这种对比既可能与他们认为的敏感事件有关,有可能蕴含着超越了个体的社会价值观的影响。即,这种对比既显示出个体心理感知的独特性,又反映出个体价值判断的社会性特征。

在访谈中,有些流动儿童认为,“城市人花钱大方,一般都有属于自己的私家车”;“城市人赚钱多”;“城市人说话文雅、穿得好、比较爱干净”;“城市人肯定都有文化,有知识,穿的衣服特别好,很洋气,每月领工资,坐在办公室工作,有上下班,下班后可以随便做什么,还很懂得享受,吃东西还讲究营养,都住楼房,家里布置得特别漂亮,阳台还种花”;“城市人除了工作以外,还进一些娱乐场所”。

在他们眼中,城市人不仅仅有正式的工作,“还有双休日,可以吃麦当劳、看电影,他们会享受生活,利用时间出去玩”;“他们在外面吃饭、跳舞、唱歌、看电影”;“有很多的娱乐项目”;“去动物园、逛街、去剧院”;“购物、旅游、娱乐”。

由此可见,流动儿童对城市人生活方式的印象,主要集中于与自己经济生活条件的对比。这是流动儿童在日常生活中切身感受的结果。而这种对比,对经济条件相近的人来说可以拉近彼此间的心理距离,对经济条件差异很大的人来说却形成了与他者泾渭分明的社会距离。

大多数流动儿童对城市人生活方式的印象呈现出一种概化的特征。即城市人的生活方式在整体上不同于其他(如农民)的生活方式,这种概化了的城市人生活方式与流动儿童相比有着很大的距离。换句话说,流动儿童只是选取城市人中“优秀分子”的生活方式当作识别和比较的对象。正是在同这些“优秀分子”的比较中,他们更强烈地感受到自己的弱势地位,从而使他们感受到自己与城市人的距离。这也得到了相关研究的印证[15]。

2.对城市人社会态度的印象

流动儿童对城市人看待自己态度方面的印象,可以从表1中的相关问题看出端倪。如在问及城市人对待他们的态度时,大多数被访者认为“好”(60.5%)或“有些人、有些时候好”(25.6%),只有少数人觉得不好(9.3%);在问及城市人是否将他们也视为城市人时,“看作”(41.5%)与“不看作”(39.0%)几乎平分秋色;在问及关于城市人对他们是否瞧不起时,访谈调查的结果看起来要比问卷调查严重些,访谈调查显示45%的被访者认为城市人瞧不起他们,而问卷调查显示33.5%的流动儿童有被瞧不起的经历,出现这一结果一方面因为两个问题的侧重点不同,访谈侧重的是对城市人与流动儿童群体间抽象意义上的歧视,而问卷侧重的是流动儿童身边的城市人对自己具体意义上的歧视,不过若从另一个角度则可推测,尽管只有约1/3的流动儿童在现实生活中遭受过歧视,但是他们中将近一半人认为城市人看不起他们,这一推测在相关研究也得到了印证[16-17];在问及是否愿意别人知道自己是从农村来的问题时,一半以上(52.6%)的流动儿童表示“不愿意”。

表1 流动儿童对于城市人态度的印象

如果可以在一定程度上认为部分城市居民确实对流动儿童存在歧视态度,那么,如何找出这种歧视的社会性根源,以及如何测定这种歧视对流动儿童认知方面的影响,就显得尤为重要。

高雯蕾经过调查发现,身处中下阶层的北京市民一般不与高地位的北京人群体进行社会比较,而是将比较群体定位为比他们地位更低的外来人群,这样才能恢复自信并获得积极的自我形象。“低地位的群体会利用歧视更低地位群体的方法来获得幸福感,不管这种行为是有意识的还是无意识的。”[18]

真若如此,即便不论上等阶层的城市人有没有歧视中下阶层的城市人,至少中下阶层的城市人不愿意与他们进行社会比较,因为对中下阶层城市人而言,上等阶层的城市人是一类打击自尊进而是无效的比较对象。在群体自我偏爱心理的驱使下,他们将比较对象自然而然地选择为外来流动人口,并特别在意那些在社会地位方面不及自己的人。于是,在日常的行为、言语和意识当中,歧视的种子便播下了。

这种对流动儿童群体的歧视实际上是一种刻板印象,即部分城市人觉得流动儿童群体及其成员均有一些不可改变的劣势特征[19]。然而,不管是尊崇还是歧视,对人的评价是一个社会过程[20]23。

既然有些中下阶层城市人出于自我偏爱或自尊,有意无意地将歧视的矛头对准了比自己社会地位低的流动人口。那么作为流动人口的一部分,流动儿童又是如何感知和解释这种社会情境的呢?表1中关于“你愿意别人知道你是农村来的吗”问题的回答,充分显示出这种处境对他们心理的影响。与部分城市人一样,受自尊心的驱使,流动儿童不愿意被城市人当作一个“坏的行动者”或“不合格的社会成员”。因为被城市人知道自己是农村人是对自尊的挑战。为了免受歧视,他们会刻意隐瞒过去的形象,因而当别人提到他们过去的身份时,他们就会“不高兴”、“很愤怒”。

五、对流动人口的印象

对应于流动儿童对城市人的印象,他们对流动人口的印象也包括对流动人口生活方式的印象以及自我身份的归类。

1.对流动人口生活方式的印象

在流动儿童的印象中,进城务工的流动人口“讲粗话”;“老实”;“土、特别是穿衣服方面”;“节约时间、节约粮食”;“在衣着打扮方面,还有在说话方面,没有城里人有礼貌”;“比较热心”;“房子是租的”;“衣着朴素……讲土话,不容易懂”。

这些表明,流动人口在性格上具有老实、热心、朴素、开朗、淳朴、诚实等优点,这些优点更多地见于农村社会;在修养方面,流动人口有着脏、不讲卫生、说脏话、没素质、社会公德心差等特点,这与城市人相比显然是一种缺陷;在言谈举止方面,流动人口不讲普通话、太土,这在“文明”的城市社会表现得显得更为落后;在经济方面,流动人口收入少,只能租房子,这与城市居民更是形成了鲜明的反差。

对自己父母的评判,流动儿童充满感激之情。“爸爸妈妈……每天早出晚归,累得他们还没40岁,就满脸皱纹,皮肤黑黝黝的,看着像50多岁。我们生活得虽然是苦了点,但是生活得特别幸福。有一年八月十五中秋节,我们没有多余的钱买肉包水饺,妈妈就买了点油条包水饺,没有钱买月饼,爸爸就用给他买鞋的钱买了点苹果给我们吃。虽然我们没有吃到肉水饺,没有吃到月饼,但是我们心里都特别高兴。”[21]

生活艰难的流动儿童很能体会父母的辛苦,这种对父母的怜惜和敬爱使得他们在日常生活中尽量不拿自己的处境与生活条件较好的人比较,而在低度的心理期望中,他们极易获得满足。因此,尽管他们自知父母以及像父母一样的流动人口与城市人相比有很多的缺点和不足,但是他们并不因此责怪和贬低他们。他们很少把对流动人口的负面评价用在自己的父母身上,更多地为父母辛苦工作却赚得很少的处境而感到无奈。流动儿童与父母的这种亲情使其对父母及其生活方式的评价较为积极。

而流动儿童对整个流动人口群体的印象和评价却是矛盾的。这表现在,他们既觉得流动人口有安分、淳朴、热心、开朗的性格,又觉得他们不卫生、骂脏话;既觉得他们生活辛苦、工作繁忙、勤俭节约,又觉得他们太土、没素质、社会公德心差;既觉得他们默默奉献、任劳任怨,又觉得他们斤斤计较、贪小便宜。

费孝通对乡土中国的解析似乎在这里找到了重影,这些进入城市的流动人口,在城市生活中仿佛还未褪尽农民的“土”里“土”气。然而又并不完全一样,因为乡土社会中的“土”气并不带有贬义色彩。只有在城市人的眼中,“土”字才有评价人的意义。管健在研究城市人对流动农民的“污名化”时总结出,在城市人的眼中,该群体特征主要有:肮脏、没有素质、不文明;粗鲁、野蛮、不遵守城市规则;偷盗、违法犯罪;怪异、愚昧、精神疾病、性压抑;传染性疾病[22]。由此可以推测,流动儿童对城市中流动人口的评价体系中浮现出了“被城市化了”的特征。

在对比中还可以发现,流动儿童对流动人口的评价还没有达到像城市人那样尖酸刻薄的地步,也可以说这种评价体系是混合型的,它去除了城市人评价体系中辛辣敌视的部分,保留了赞赏乡土性的热情、无私、淳朴的部分。或许可以称这种评价体系为整体印象参照系的“有限城市化”。这种评价方式也可以理解为群体性自尊的一种心理维护策略。

流动儿童对待流动人口的评价往往暗含着对自我改变的认可。流动儿童对流动人口反向的评价,正说明他们自己在这一方面正逐渐变淡,开始变得爱卫生、讲文明、说普通话、注意着装了。这种改变显示着他们身上的乡土气息已开始变淡。随着自己生活习惯的不断改变,他们的评价参照系也在不断地调整。虽然在表面上他们对流动人口的反向评价以城市人为参照标准,实际上却是以他们自己为参照。他们的生活世界变了,其评价参照系也在变,而他们这种变化从哪里开始,以及能够改变到哪种地步,则要视哪些方面更容易“被城市化”而定。

2.对自己社会身份的归类

流动儿童对自己社会身份的定位能够在一定程度上反映出城市社会对他们的接纳与否,并显示了他们的自我归属策略。“一个人的社会认同被看着是试图把自己放在角色系统中的多种产物,也就是通过对‘我是谁’这个问题的提问和回答来象征性地进行表示的。”[20]8在这种符号互动中,人们对符号的解读和运用表现为心理认知的作用过程。本文所关心也正是群体成员的心理状态而不是固化的制度性状态,也就是标志着心理群体形成的主观上的“一起感”、“我们感”和“归属感”。套用“人的身份像条线,把不争气的穷人与其他人区别开来”[23]的说法,我们认为人的社会认同也是一条线,把自己归入某一集体,而与另一集体明显地区别开来。

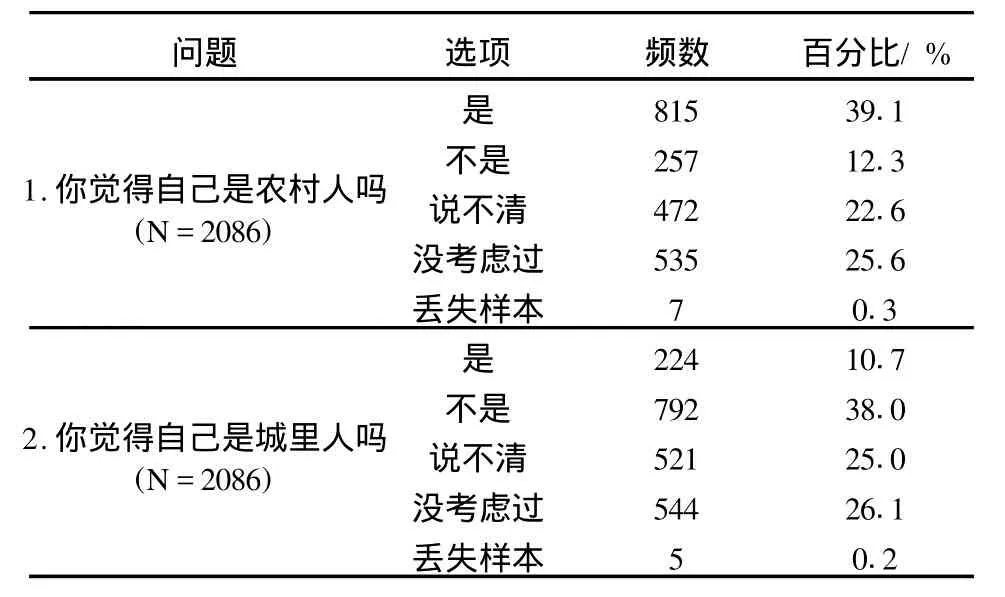

那么,在城市社会生活的流动儿童,他们把自己归为哪个群体,又是如何进行这种归类的?表2显示出流动儿童的自我归类,他们中有39.1%认为自己是农村人,有10.7%觉得自己是城里人,其余约一半人无法给自己一个合适的归类。

表2 流动儿童对自己是农村人还是城里人的归类

“任何时候一个人的社会认同都是他或她的合法的社会地位的一个结果。这些地位是通过正确的、合适的以及有说服力的角色规定而得到确认的。”[20]7流动儿童在寻找其社会认同时,并没有“正确的、合适的以及有说服力的角色规定而得到承认”,相反,他们的社会认同形成于对另一群体着力强调的边界感的感知。换句话说,流动儿童对自我身份的判断来自于另一群体的社会“不”认同。这种社会不认同的表现形式在于将同一社会中的具有某方面相似特征的个体统一成一个群体,以与具有其他特征的个体所结成的群体加以区别,并据此规定他们的行为方式。其中,群际间的边界往往由强势群体来划定。而弱势群体往往在被强势群体刻意区分的时候感到自己无法进入强势群体的圈内。

表3显示,流动儿童并不情愿被排斥在城市人群体之外,“如果重新选择”、“我希望”从另一方面显示出他们的无奈和期冀。而这种无奈与期冀正是来源于对现实生活的不满。

Tajfel等人认为,“人们建立社会身份,是为了透过所认同的群体提高自尊。”[24]7-24显然,流动儿童形成区别于城市人的社会身份,绝不是为了“透过所认同的群体提高自尊”。Jenkins区分了群体认同与社会范畴化。他指出,群体认同是个人自己确认和界定的,是一种主动的认同;社会范畴化则是由他人,主要是群外人确定并界定的,是一种被动的认同[25]。根据Jenkins的这种区分,可以认为,流动儿童对自我身份的归类,并非来自于群体认同,而是社会范畴化的结果。

表3 关于身份归属的期望

“当社会认同令人不满的时候,个体会力图离开其所属群体,并加入到更好的群体中,或者力图使已属群体变得更好。”[24]15很显然,流动儿童不满于这样的社会(被)认同,他们不想加入被区别对待的弱势群体,但是他又不得不进入强势群体划定的那个范围。“倘若他们觉得社会流动性低,处于弱势社群的人无法挣脱自己的社群背景加入地位较高的社群,在无路可走时,他们会加强对弱势社群的认同,找寻弱势社群的优胜之处,借此要求社会对弱势群体的负面评价进行重新评定。”[19]流动儿童虽然不满意自己的弱势群体身份,然而却又无法获得另一群体的认同,于是他们中的一部分转而认同自己农村人的社会身份,并在他们的认知中输入农村人的优点,王毅杰、史秋霞称之为“乾坤大挪移”,并进一步将这种认同策略解释为,在客观社会通道相对封闭、自身信念系统呈多元化的条件下,流动儿童可能会通过转换比较方向与比较维度、扩大城乡间的差距等策略,来追求高自尊并获得正面的认同[26]。在另一篇文章中,他们以生活情境为着眼点,将“社会通道相对封闭”形象化为,结构性身份的限制、在学校与师友互动中的弱势感、日常生活中与市民交往的缺乏及受歧视感[27]。他们中的其他人则拒绝承认群际间的界限,认为他们与城市人都是属于更大群体的一员,比如说“都是人”、“都是中国人”、“都是父母养的”、“城市人当中也有不少人属于农村人的后代”,甚至认为这种群际界限“无所谓”,“自己就根本不想成为城市人”。还有一部分人则明知自己得不到外群体(城市人)的认同,却也不认同自己农村人的社会身份,他们或者故意回避“我是谁”的问题,或者在思考“我是谁”的问题时呈现模棱两可的态度,也可被称为“空认同”[21]。

六、结 论

综上所述,可以概括出流动儿童的城市印象具有以下几方面特征。

1)流动儿童从农村进入城市,在生活习惯和行为方式上比较容易发生改变,而这种改变常常是自愿且主动的,且随着时间的延长会产生依赖性;部分流动儿童感觉到城市社会的陌生、冷漠、缺乏人情味。

2)在流动儿童看来,城里人有钱、会享受、有修养,相对而言,进入城市的流动人口生活困难、没有条件休闲娱乐、缺乏修养,这表明日常生活环境塑造了他们的社会比较;部分流动儿童感受到生活中城市人对他们的歧视,一些人虽然未曾遭受过实际的歧视,但倾向于认为城市人会歧视他们,因此他们中很多人不愿意别人知道自己是农村来的。

3)流动儿童对流动人口的评价优劣参半,其中的优点表明流动儿童对所属群体的自尊维护,缺点既表明流动儿童评价体系的“有限城市化”,又表明流动儿童在生活方式上的选择性变化;受多重因素的影响,他们中很多人依然认为自己是农村人,只有少部分自认为是城里人,更多的流动儿童无法辨明自己的身份归属,形成一种空认同状态。

本文对流动儿童城市印象的若干探讨,无意于假定或断定问题存在的普遍性、严重性,这也受本文使用的资料收集方法所限。这里只是提供一种解读的视角,以期与同类研究互为修正或印证。

[1]郭良春,姚远,杨变云.流动儿童的城市适应性研究:对北京市一所打工子弟学校的个案调查[J].青年研究,2005(3):22-31.

[2]李柏宁,雄少严.广州市流动儿童社会适应性调查与思考[J].现代教育论丛,2007(5):27-31.

[3]王莹.对城市中流动儿童社会适应状况的考察与分析[D].郑州:郑州大学,2005:32.

[4]任云霞.社会排斥与流动儿童的城市适应的研究[J].陕西青年管理干部学院学报,2006(1):16-17.

[5]张亿全,高燕.外来者的目光:流动儿童城市认知的经验研究[J].浙江教育科学,2007(4):39-42.

[6]WILLIS P.The ethnographic imagination[M].London:Polity Press,2000.

[7]格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999:33.

[8]黄菡.乡村的目光:关于农民城市认知的一项研究[D].南京:南京大学,2002:81.

[9]赵向利.流动儿童社会化状况研究:以洛阳市两所公立学校为例[D].郑州:郑州大学,2006:34.

[10]费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:10,14,21.

[11]张应祥.社区、城市性、网络:城市社会人际关系研究[J].广东社会科学,2006(5):183-188.

[12]涂尔干.社会分工论[M].渠东,译.北京:三联书店,2000:257.

[13]埃尔德.大萧条的孩子们[M].田禾,马春华,译.南京:译林出版社,2002:187.

[14]TAY LOR C.Sources of the self:the making of the modern identity[M].Cambridge:Harvard University Press,1989:351.

[15]王毅杰,王开庆,韩允.市民对流动儿童的社会距离研究[J].深圳大学学报:社科版,2009(11):88-92.

[16]李晓巍,邹泓,张俊,等.流动儿童歧视知觉产生机制的质性研究:社会比较的视角[J].心理研究,2008(1):66-70.

[17]刘霞,申继亮.流动儿童的歧视归因倾向及其对情感的影响[J].中国心理卫生杂志,2009(8):599-602.

[18]高雯蕾.转型期北京中下阶层市民的社会认同问题[J].北京大学研究生学志,2006(2):42-52.

[19]赵志裕,温静,谭俭邦.社会认同的基本心理历程:香港回归中国的研究范例[J].社会学研究,2005(5):202-227.

[20]SARBIN T R,SCHEIBE K E.Studies in social identity[M].New Y ork:Praeger Publishers,1983.

[21]吕绍青,张守礼.城乡差别下的流动儿童教育:关于北京打工子弟学校的调查[J].战略与管理,2001(4):95-108.

[22]管健.身份污名的建构与社会表征:以天津N辖域的农民工为例[J].青年研究,2006(3):21-27.

[23]比拉.在跨国环境中建构社会认同:墨—美边境案例[J].国际社会科学杂志,2000(1):83-85.

[24]TAJFEL H,TURNER J C.The social identity theory of intergroup behavior[C]//WORCHEL S.Psychology of Inter-group Relations(second edition).Chicago:Nelson-Hall Publishers,1986.

[25]JENKINS R.Social identity[M].London:Routledge,1996.

[26]王毅杰,史秋霞.流动儿童社会认同的策略性选择[J].社会科学研究,2010(1):95-96.

[27]史秋霞.王毅杰.生活情境中流动儿童的认同建构逻辑[J].华南农业大学学报:社会科学版,2010(1):143-145.

C913.5

A

1671-4970(2011)03-0041-07

2011-06-08

梁子浪(1982—),男,江苏盐城人,硕士,助教,从事社会学研究。