高职院校“管理学基础”课程教学组织模式的创新思考

——基于管理者通用管理素质的培养视角

2011-12-07叶萍

叶萍

(广州科技贸易职业学院,广东广州511442)

高职院校“管理学基础”课程教学组织模式的创新思考

——基于管理者通用管理素质的培养视角

叶萍

(广州科技贸易职业学院,广东广州511442)

作为管理类专业的专业基础课——“管理学基础”,对于引导学生初步养成管理思维模式、掌握一定管理方法具有基础性作用。它直接为培养管理能力服务,同时,又为后续的各个职能管理课程奠定基础。因此,基于管理者通用素质培养视角的课程教学组织模式的创新思考研究,对于提升课程教学的有效性具有一定的现实意义和借鉴意义。

高职院校;管理学基础;课程教学;组织模式;通用管理素质

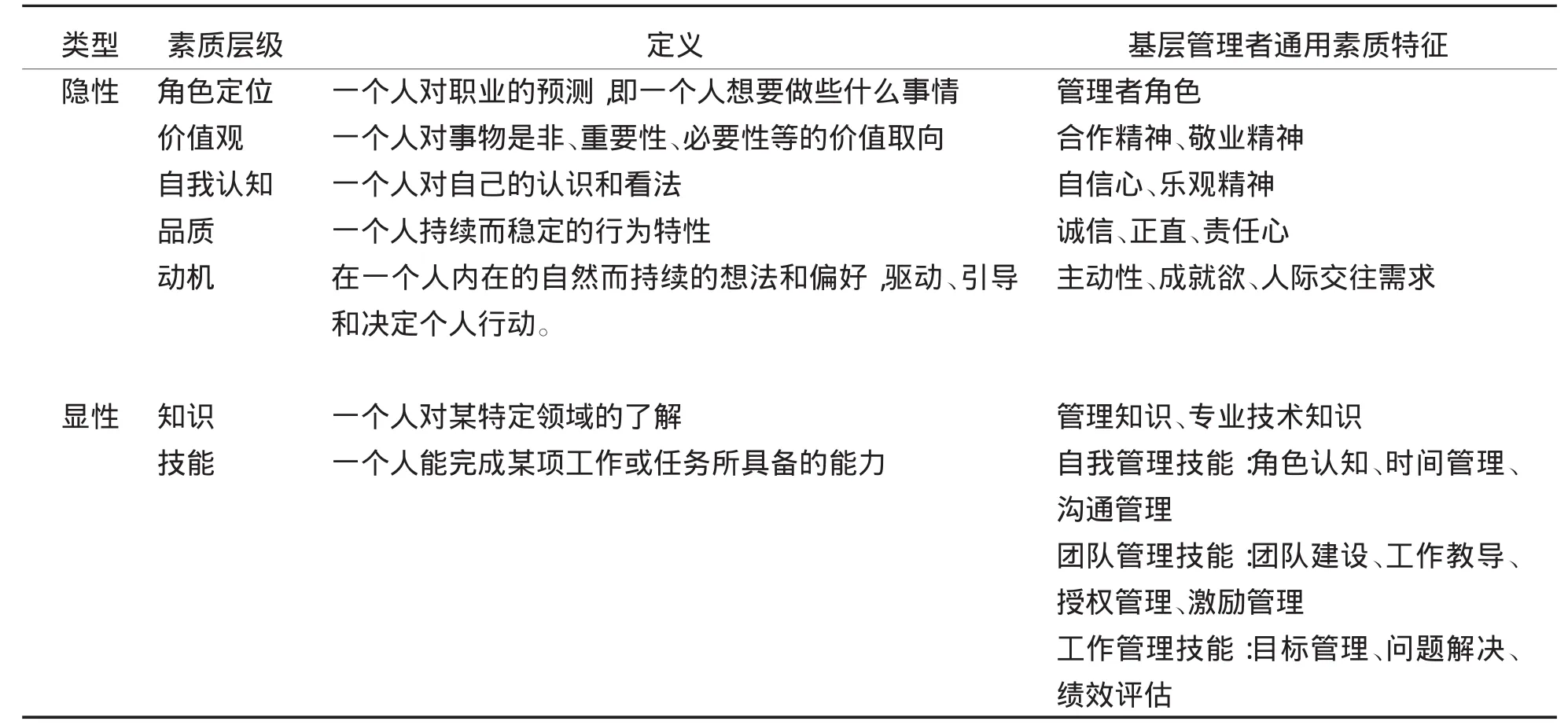

一、管理者通用素质要求分析

素质又叫胜任特征,这个概念最早由美国著名心理学家麦克利兰于1973年提出,他提出“胜任特征是指能将某一工作中成就卓越与成就一般的人区别开来的个人的、潜在的、深层次特征,它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能。”根据管理者的角色和任务分析以及结合文献调查法、行为事件访谈法和问卷调查法分析结果综合来看,一名优秀管理者的通用素质要求应该包括7个素质层级(见下表)。

二、管理者通用素质培养视角下的“管理学基础”课程组织模式的创新思考

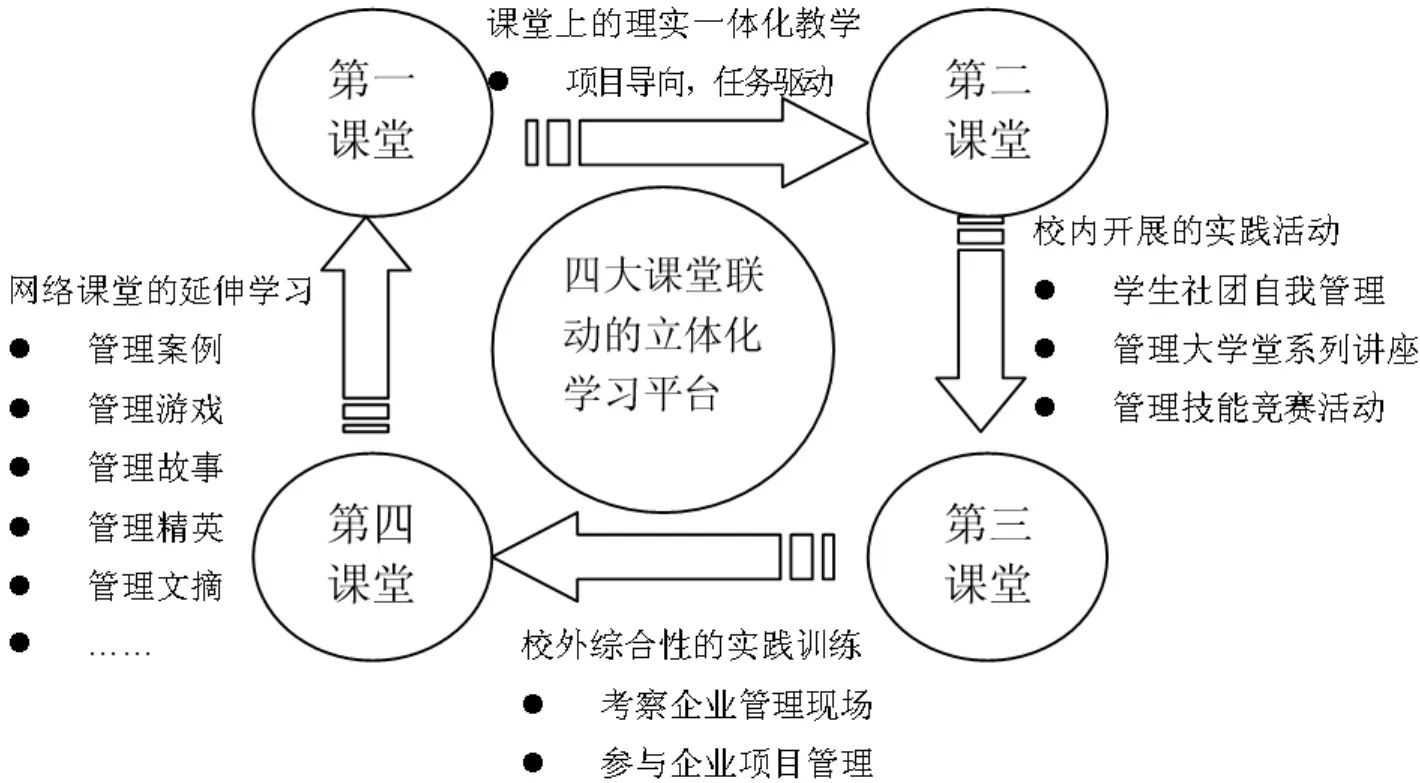

管理者通用素质的研究结果为课程的教学改革提供了依据。对于高职管理类专业“管理学基础”课程的改革,应在教学定位上从单纯以培养四大管理技能培养转向基于管理者通用管理素质培养,以充分体现管理专业的特色。而通用管理素质的培养是一个长期的过程,不是一朝一夕可以完成的,需要经过不断学习、不断深化、不断完善。因此,笔者所在的课程组通过多年的教学研究,在课程教学模式上进行一定的创新思考,提出“基于基于四大课堂联动的互动体验式的创新教学组织模式”,该模式改变传统单一的课堂教学模式,通过提供多渠道、立体化的学习平台,始终把通用管理素质贯穿整个课程培养全过程。该模式是通过开展理实一体化教学的第一课堂、开展校内实践活动的第二课堂、开展校外社会实践活动的第三课堂以及开展延伸学习的第四课堂这四大课堂的联动,构建了课内学习与课外拓展训练、教师讲授与学生自主学习的四大课堂联动的学习平台(见图1),从而实现学生通用管理素质的培养。

基层管理者通用素质要求分解表

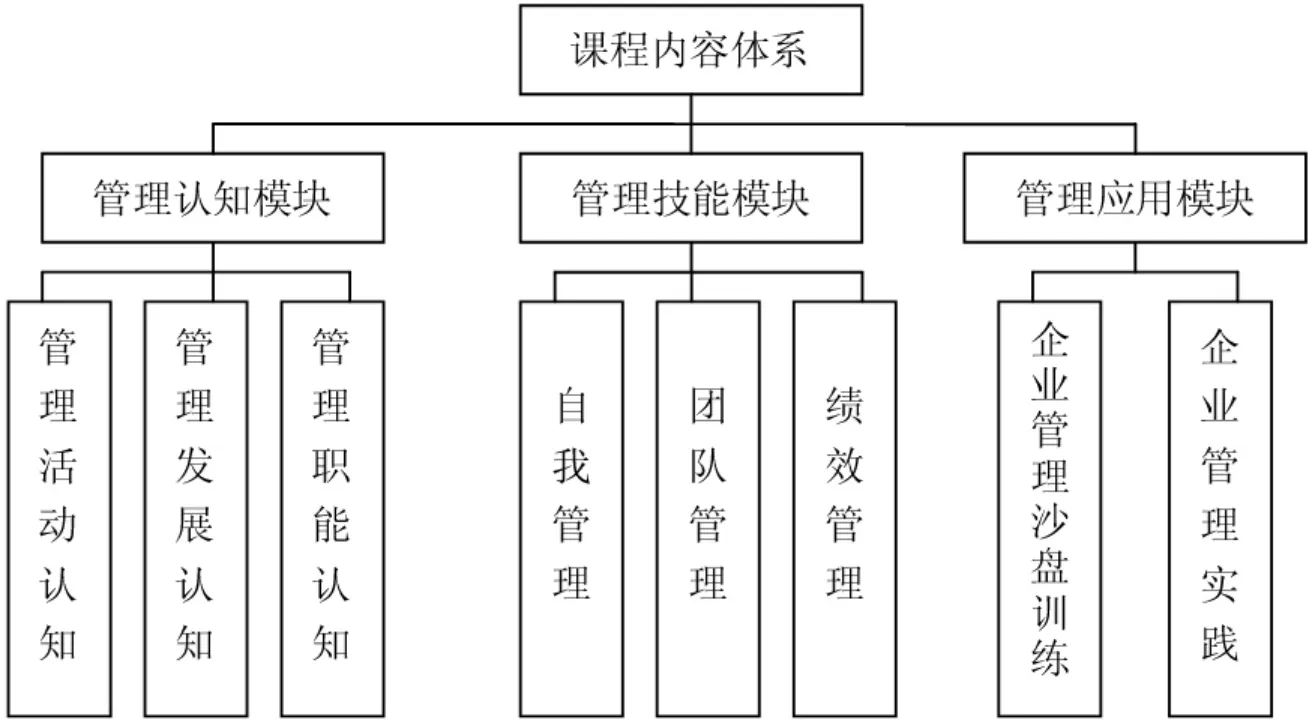

(一)项目引领,构建能力教学模块,开展课堂理实一体化教学

第一课堂旨在学生在掌握了管理基础知识的沙盘训练”、“企业管理实践”8个项目任务(见图2)。

图1 基于四大课堂联动的课程组织体系

图2 课程教学内容体系

结合本课程的教学内容及进程,课程学习以团队学习为主,具体做法是:在各班成立模拟公司,将学生分组组成若干个部门(也就是若干个学习型团队),由学生担任公司的总经理、部门经理和职员,负责模拟公司的运营和日常管理。公司机构完整,各部门管理规范,为管理工作展示提供活动舞台。课程在教学组织时,通过创设一系列实践性强的情境,系统模拟了一家公司从组建到营运的全过程,如制定公司计划、公司活动组织、领导角色模拟、员工招聘等一系列的管理工作模拟实训活动,让学生扮演规定情境中的角色,去体验实际工作对专业知识与技能的需求。模拟情境可以营造浓郁的管理工作氛围,熏陶学生管理角色意识,缩短了课堂理论教学与实际应用之间的差距,学生提前进行身份的角色转变,以使学生对实际管理过程有更深的体验,及时把课堂所学理论知识转化为实训操作,为专业学习和职业能力的提高奠定了良好的基础。

(二)开展“专业社团运营、以赛促学、管理讲座”等丰富化的第二课堂校内实践活动

第二课堂主要是利用校园环境,开展学生社团、技能比赛、管理讲座等实践活动,让学生在校内实践活动中参与管理、感悟管理,提高学生的管理意识,训练学生管理能力。一方面,通过成立多个学生专业社团,实行学生自主管理与运作,社团通过定期策划与组织开展活动,以提升学生专业技能的各项活动,包括专业技能竞赛、管理沙龙、对外交流、社会实践等,社团管理使学生在真实具体的管理实践中,感受管理环境,体验管理工作,培养综合管理素质与通用管理能力。另一方面,结合课程内容精心设计了校内“管理精英挑战杯”系列竞赛,包括“管理精英形象挑战赛”、“管理精英职业生涯规划大赛”、“管理案例分析大赛”、“企业管理模拟沙盘挑战赛”,同时,积极组队参加校外的相关比赛。通过技能竞赛,营造了良好的技能比拼氛围,实现了“以赛促教”、“以赛促学”,既增强了同学们的管理知识和技能,锤炼了管理素养,又锻炼了教师队伍,提高了教学水平。此外,还将定期聘请具有丰富的企业管理经验的管理精英作为课程的兼职教师,走进课堂为学生做专题讲座,就当前企业管理实践中的热点与前沿问题与学生进行交流,讲座内容涉及管理热点问题、专项管理技能、企业管理个案、管理者成功经验、学生处世哲学、学生职业规划、学生创业教育等。管理讲座的策划与组织实施过程均由学生完成。通过讲座的开设与组织,不仅丰富了学生的课外知识,拓展了学生视野,而且锻炼了学生的组织管理能力。

(三)企业参观与企业实习相结合,开展校外第三课堂综合性实践活动

第三课堂是走向社会,依托合作企业,通过实地考察企业、参与企业项目管理,开展工作体验式实践活动。通过在大学第一学期,课程将结合专业认知实习进行对口企业管理现场进行实地考察、观摩,使学生对专业有一个总体感性认识,明确应掌握的基本实践技能。在组织专业认知实习活动之前,提前设计一些与课程相关的特定的管理问题,让学生在参观过程中,带着问题观察、感受和体会,了解所参观企业的组织结构、岗位设置、管理流程、管理制度、管理者角色定位等等,通过亲身参观与交流,使学生所学的理性知识具有充分的感性支持,缩短“知”与“行”的距离,加深对知识的理解、记忆,并提升对知识的运用能力。在大二或大三时,结合专业有计划地安排学生轮流到合作企业参与企业管理,将理论知识应用于实践的实战性训练,通过这种工作体验性实习,使学生更好地了解社会对管理需要以及对管理者的要求,熟悉管理流程,增强管理责任意识,提高综合管理素质和能力,为后续学习做好准备。

(四)网络冲浪与网络资源的拓展学习实现第四课堂的教学延伸

互联网是学生学习和生活不开缺少的重要工具,也是一种特殊的接触实际的窗口。如何使之最大限度地为本课程服务是我们在设计教学模式时重点考虑的一个问题。为此,配合课程内容定期开展网络冲浪活动,引导学生登陆有关网站,了解现实企业状况(包括了解企业文化案例、企业组织结构个案、企业管理制度、企业质量控制措施等相关信息),搜集最新信息,学习最新管理知识,思考与分析现实管理问题,达到利用现代技术实现教学延伸。课程建有丰富的网络学习资源,建立了“学习资源库”、“在线学习”、“考证导航”等特色项目,其中“学习资源库”中提供了许多寓教于乐、生动活泼的学习资源,包括:管理前沿理论、管理漫画、管理寓言、管理案例、管理游戏、管理测试、管理文摘、管理制度、管理精英、管理名言、管理技能训练等大量的辅助性教学资料,为学生拓展学习视野,增强学习兴趣,通过网络资源平台实现知识拓展。

广州市第二批精品课程“管理学基础”课程建设系列成果之一

作者信息:叶萍,女,教授,主要研究方向为工商管理、高职教育。

G712

A 文献标识码:1674-7747(2011)18-0011-03

[责任编辑 秦涛]