赤子护心多关怀

——丰子恺漫画、散文及其对于语文教育的现实意义

2011-12-02江苏陈兴才

/[江苏]陈兴才

赤子护心多关怀

——丰子恺漫画、散文及其对于语文教育的现实意义

/[江苏]陈兴才

现今各类文本,对丰子恺的介绍是“著名的画家,文学家,翻译家,音乐、美术教育家”,这是一个恰当的评价,现当代能将此类身份集于一身并都能取得很高的成就的并无几人。过去我所读所教,包括求证于更早年的中小学及大学选本,丰子恺的文章与画所列所选不多,甚至没有,可能是早些时候我们的中学包括大学教材选文标准有着时代特征的缘故。而近年来,以我如今所用的江苏版的高中语文教材(含读本)为例,限于我所知道的所选丰子恺的文章就包括《山中避雨》、《学画回忆》、《怀念李叔同先生》、《送考》、《家》(含三幅漫画)、《杨柳》、《给我的孩子们》等,粗检一下初中教材也有数篇,论选文数量丰氏已成为被入选中学课本作品最多的文学艺术家之一。2007年,我有幸被邀请为苏州大学出版社出版的教材《应用语文》做体系和选文的策划,我在全二册书中全以丰子恺漫画作为配图与插图,竟然发现,任何作家的文章我都能在丰子恺的漫画中找到能与之适配的画(共用六十多幅)——可见先生漫画领域之广阔,“生活”之丰富。为此,我特地去拜访丰子恺先生的小女儿,如今已八十多岁的丰一吟女士,且得到授权。后来,我又建议设一专门单元,来介绍和让学生赏析丰子恺漫画,因为画与文通,且对于学生来说,由赏画到赏文,再诉诸表达,对其修养的提高与赏读能力的培养,是非常有用的。后来,在针对所使用本教材的调查中,有个问卷题是“你最喜欢的单元是哪个?”答案中,“丰子恺漫画赏析”竟高居第一。这是因为漫画赏析这个专题的形式新呢,还是因为丰子恺的画与文确实有着打动人心的力量,能给人以最深切的人文关怀和人性感化呢?可能两者都有。果真如此,我们可以这样说,丰子恺的画与文包括其性情,对教育有着极深的关心、关照、关注、关怀,有着极大的“教育价值”。所以我就思考起了丰子恺漫画与散文对于现实的语文教育的意义。

回到本部分开头说到的那个身份:“音乐、美术教育家”。我觉得把“音乐、美术”这两个限制词去掉更为妥贴,因为他的思想、理念,以及通过文与画所传达出的对教育的醒悟、理解与价值取向、对教育现象的褒贬完全当得起一个教育家,而不是囿于音乐与美术。就像我们称叶圣陶为教育家而不必称其为语文教育家一样。尽管丰子恺先生在学校常教的是音乐与艺术课,但前后经历的十三四所大中小学的任教,参与创办三所学校,与夏丏尊合作译《爱的教育》,合作创办“中华美育会”,与叶圣陶等一起编辑《中学生》等等实践活动,证明了他对于教育的理念与实践的双重投入与成就。他对教育的关怀与贡献除了在音乐、美术领域,更在其大量漫画与散文作品中表达着对儿童价值、学生成长的深刻的认识与教育本质的追求。

“看画是杀风景的,当说读画才对”(俞平伯),诚然也是我对于丰子恺漫画的感受。疏朗几笔,形神俱备,或让人眉飞色舞,或让人心有戚戚,或让人玩味后嫣然而笑,又或让人掩卷后心生愧怍。试问有哪一种作品能让读者生出如此丰富的感触呢?其实丰子恺的漫画根本不仅仅是画,是诗,是文。数十年来对之大加赞赏的往往不是画家,而是文学家、诗人、学者。也不怕钱锺书先生批评我因为蛋好吃而非要认识下蛋的鸡,我从丰一吟女士那儿获赠了所有的子恺漫画以及多种散文版本,加上自己也去书店搜罗之后,一个赤子般的文学艺术大家的潇洒风度便在眼前日益清晰——他的画的世界、文的世界,他的赤子之心的世界。

护生非专类 护心乃总缘

丰子恺的漫画,一般现今读者更多接触和关注的是丰子恺先生的儿童画、学生画、古诗新画、世相画,而对护生画的关注要略少,可能因为那是一个颇有“专门”味道的也就是具有佛教色彩的画类。其护生画的创作缘起自然有他的老师李叔同即弘一大师的影响,丰先生自己也做了“居士”,要把创作护生画当做一个“鼓吹仁爱、劝人从善、反暴行”的事业去做。而事实上,其护生画类,在现当代如弘一大师、马一浮、夏丏尊、郑振铎、朱自清、叶圣陶、席慕蓉、葛兆光等杰出人物的眼中却具有极高的地位。马一浮云:“知生则知画矣,知画则知心矣,知护心则知护生矣,吾愿读是画者善护其心。”弘一大师则说明了护生画的意图,即“以艺术作方便,人道主义为宗趣”。席慕蓉说:“一个艺术家的热烈天真的胸怀到了最后最高的境界……每一笔每一句都如冬阳,让人从心里得到启示,得到温暖。”他们的评价中都有“佛味”但不止于佛。在我的理解就是,丰子恺的护生漫画虽有“佛缘”在里面,但并不囿于为佛开坛颂经,用子恺先生自己的的话来说,“护生就是护心”,于是我们可以理解到,即使世上无佛教之说,而由“护心”达于“护生”,再达于“护生画”,其实是艺术家对人类的终极意义上的关怀之所在。我们常常把集仁、爱、善、真于一体而终身不移的人叫做“赤子”,子恺先生完全可当。

既如此,我个人想表达的另一层看法是,丰子恺的护生画虽作为他的画类中一个很专门的类别,但这些画中所表达的或寄寓的东西——仁、爱、真、善这些因子其实在他的学生画、儿童画、世相画,哪怕是古诗新画中都是一刻不缺、始终作核的,于是,我们既可以把“护生”当做丰子恺先生漫画中一个专门的类别,也可以视其为他所有漫画的一个“总缘”或“根源”。赤子之心,不独护生画如此,其他画均如此,与其印证的还有他的散文,每读到《给我的孩子们》《送阿宝出黄金时代》《肉腿》《猎熊》《沙坪小屋的鹅》《养鸭》这些篇章时,总让我动容动心不已。朱光潜说“他的画就是他的为人”,日本文学评论家吉川幸次郎的评语是“中国最像艺术家的艺术家”。而丰子恺先生的散文中所表现出的文理上贵率真,尊性情,重趣味,写世态,文风上崇尚自然,追求质朴,达到文理自然、文风淳朴的性灵境界,则又是文如其人的一个最好阐释。这些画风、文风、人品,都指向了一个最令人叹服的词——赤子。唯赤子,才能护心。上世纪五六十年代,丰子恺受到猛烈的批判,以莫须有的方式“惹祸”的正是那些至情至性的作品,因为那是一个不需要真性情的时代,而从反面恰恰说明了丰子恺赤子般的为人。巴金在《随想录·怀念丰先生》里谈到丰子恺时,则说“他做梦也没有想到要反什么,要向什么进攻”, “善良纯朴的心,简单朴素的生活,他始终愉快地勤奋地从事他的工作”,“他鼓吹爱护生物,他探索儿童的精神世界:一个与世无争,无所不爱的人;一颗纯洁无垢的孩子的心”。郁达夫在《中国新文学大系·散文二集·导言》中说:“人家只晓得他的漫画入神,殊不知他的散文,清幽玄妙……爱,尤其是他的散文的特色。”这些,正是一个赤子的写照。

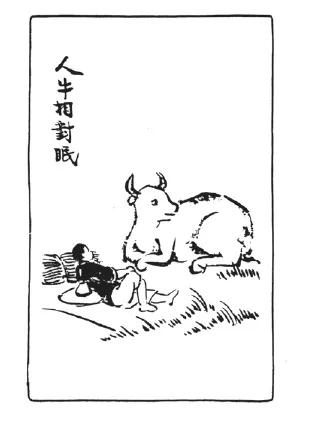

最直接表现他的赤子之心的作品,是儿童画、学生画、世相画,以及一系列以孩子和生灵为中心的散文,而到达护生画,则是一个最高境界。他的《花生米不满足》《阿宝两只脚,凳子四只脚》《爸爸不在的时候》弥漫着对孩子的天性的欣赏,儿童世界的纯朴、真实、情趣正是他自己内心的一种时时刻刻的对美好纯真事物的维护与期望。而在他的散文《做父亲》《给我的孩子们》《送阿宝出黄金时代》等中,又总是在自我审视与批判着“大人的成熟”,表达着对于纯真孩童世界反衬下的作为成人的汗颜。他的笔下的鸭与鹅与鸟雀,都或在表达他对于人与自然、生命与生命和谐共融的愿望或因不能和谐共融而产生的痛楚。《雀巢可俯而窥》《人与牛对眠》《生机》等漫画都让人温暖而深思。还有一幅战争题材的漫画叫《炮弹作花瓶,万世乐太平》,创作意图极为巧妙而深邃,对战争的胜利不仅仅作一般人的欢呼,而是让炮弹成为花瓶,让世界永远和平美好。个人觉得,这个构思,跳出在战争胜利者的角度去欢歌的模式,而是从人类的包括一切生灵的终极命运的深层处表达喜悦与祷告。

赤子非独守,关怀乃天性

现当代文学艺术大家中,当得起赤子的最莫过于沈从文、丰子恺,他们共同之处是率真、纯朴,永葆一颗赤子之心。而不同之处在于沈从文先生的赤子之心多体现于为人的恭让、仁厚、厌恶争斗以及他所热爱的乡村生命中“优美和健康和自然,而又不悖乎人性的人生形式”,他的为人及作品《边城》是最好的体现,他的赤子心主要在“守”;而丰子恺先生的赤子之心除了本身的“守”之外,他似乎更主动,还要用作品去“劝”去“喻”,如同佛教里所说,不仅是“自修”还要去“弘扬”。他皈依我佛,但只做居士,更反对“拿佞佛来换得世间名利恭敬,甚或来生福报”或“一班恋爱失败、经济破产,作不断改进犯罪的人,走投无路,遁入空门,以佛门为避难所”(丰子恺:《为青年说弘一法师》)。在此意义上说,他的皈佛,绝不是普通意义所说的“身入空门”,而是心之所善,是人本意义上的用一颗赤子之心去关怀人类。

于是在他的漫画和散文作品中更多地显示出他的关心与关怀,关心孩子,关心学生,关怀疾苦的社会和辛苦的世人。他的作品所涉及者既有家中的孩子,也有学校里的学生,更有农民、工人、战士、行走者、家居者、引车卖浆者、村中卖馄饨者、山间剃头者、动物、植物、云彩、男的女的、老的少的,凡文艺作品能涉及的几乎全在他的画或文中能找到形象。这对于一个艺术家来说,是极了不起,没几人能做到的,这就是赤子的关怀——对众生的关怀,对人类命运的关照。朱自清在《〈子恺漫画〉代序》所言“带核儿的小诗”、“带着人生的鞭痕”正是照此点说的。朱光潜则在《丰子恺先生的人品与画品》中写道:“他的作品有一点是与时下一般画家不同的,就是他有至性深情的流露……他的画里有诗意有谐趣,有悲天悯人的意味;它有时使你悠然物外,有时使你置身市尘,也有时使你啼笑皆非,肃然起敬。他的画极家常,造境着笔都不求奇特古怪,却于平实之中寓深永之致。”

所以,丰先生的画与文,“关怀”其实是他最根本的主题和风格。挪威人克里斯托夫·哈布斯迈尔有篇研究文章《漫画家丰子恺:具有佛教色彩的社会现实主义》,我未能有幸拜读,但那个题目印象很深,前半句道其赤子之心,后半句言其对人世的悉心关怀!

之所以说丰子恺先生是赤子,不止于“守”,还有勉力劝之、喻之。我们可从他自己的话中得到印证。求诸当时(到今天也是),中国的许多画家,他们一味地埋头在古代山水、飞禽走兽、草木虫鱼的描绘上,自身的价值取向是有了,但对于社会生活不免远了。对此,丰子恺在《谈中国画》中发出疑问:“为什么现代的中国画家专写古代社会的现象?”“为什么20世纪的中国画家,只管描写15世纪以前的现象呢?”为此,他大声疾呼:不要一味躲在深山里赞美自然,要到红尘间来高歌人生的悲欢。

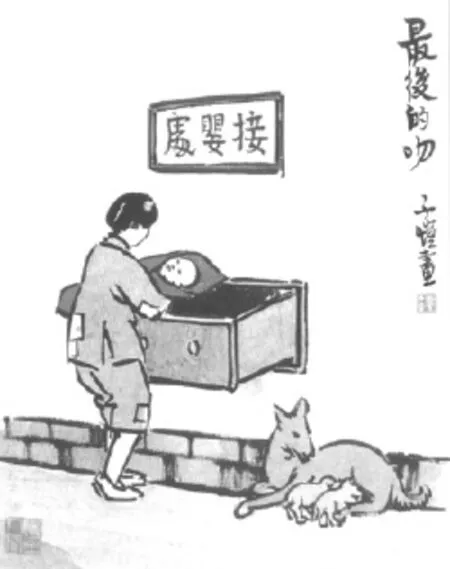

一个怀赤子之心的艺术家,保持自身的率真、纯朴,向往美好之外,在批判社会现实方面并不怕事或无视,相反,一个赤子,对一切哪怕是小小的生灵都会关注、怜惜,而对“恶”则会有着更深的痛切。他的系列学生画,不仅其中表现的学生的各式姿态宛然如在21世纪,让我们似曾相识,或是会心而沉思,就其对教育、对学校的反思,有时又不由我们不沉重。他的《某种教育》《用功》等等,依然是我们当今一个绕不过去的教育话题。《最后的吻》画的是一个无力养活孩子的母亲,要将孩子送走时给婴儿的最后一吻,这最后一吻中,我们看到了艺术家的眼泪与巨大的痛心。抗战时,出于憎恨战争与侵略者,他画了《轰炸》系列漫画,其中有一幅特别“血腥”,一位母亲敞怀给孩子喂奶,一颗炸弹飞来,母亲的头已没有了,但身子没倒,手臂依然用力环护,而孩子依然在吮着乳汁。表现战争和揭露控诉侵略者暴行的作品很多,水平一般的都是要描写侵略者的狰狞面孔,而丰子恺的这幅画是一个侧面的手法,却更有力。这不仅基于他的恨,还基于他自己的痛。痛,让作品更具震撼人心的力量,就像引起日寇悬赏捉拿的王小亭的那幅上海南站遭轰炸后一个孩子在铁道边在哭的摄影一样,《轰炸》当得起揭露战争控诉野蛮的代表作。痛,又更显出一个赤子的内心世界对于人世的深深的关怀。这幅画还与他的一篇散文《猎熊》相为映照。

丰子恺漫画中有一类题材——古诗新画。或许在一般人看来,是“回到古代”去了,走了一般士大夫文人画的自在逍遥自得其乐的老路,但其实不然。即使是属于古诗新画一类的作品,那些来自古典诗词意境的人也一概都是“穿着现代人的衣服”。他是借古题装新酒,早就跳出了“文人的雅意”层面,而折射着现代的元素,融入的是社会与现实。仅以《杨柳岸晓风残月》为例,画题用的是宋代柳永的《雨霖铃》词句,但丰画表现的却是农民辛勤劳作。他的《日暮乡关何处是,烟波江上使人愁》,题目取自崔颢的《黄鹤楼》,但根本不是拟古怀古,而是表达他在抗战避难时期的流亡之痛。所以说,这一个赤子,从来没有忘情于世,或独善其身,他的胸怀里永远装着众生与社会,赤子对于人世的关怀,更让人动心动容。

从这些方面看,我认为,丰子恺的漫画所具有的最大特征,不仅是从画艺的方面来说,更要放到文学角度来言,那就是文学性。因为文学是最有关于“生活的”,最是“关怀”的艺术。如果再往不同层面而言,那就是“心灵的”,还是“ 民 族 的 ”,“ 大众的”。画如此,散文如此,缘于人更如此。后来的众多研究和评论者,说其文,必然连带画风,说其画又必然带其文风,而归根结底,人、文、画合一,是一个赤子对人生人世人类人性的关怀。

作为“选文”的意义

丰子恺漫画与散文可以作为学生“生命成长与涵养”的重要资源。研读现下中学语文课本(包括读本),并比较过去的课本选文,我们可以发现,在高举人文性的旗帜下,教材的选文有了明显的变化,那就是过去的战斗性的、较激烈的、概念性强的、题材宏大的、意志坚强的文章在减少,而经得起时间检验的、人文性强的、文化特征显著的、具有强烈真情实感的、深入人的本质命运和思想意义的文章越来越多,这对于我们学生来说,很算幸运。可以接触到一大批当年父辈们通过课本无法接触的文学艺术大家,这是一个让我们倍感兴奋的趋势。我们可以在丰子恺的文与画中很轻易地提炼出“纯真”、“同情”、“性灵”、“护爱”、“仁厚”、“人与自然及与社会与他人的和谐”、“生命的思考”、 “至情至性的生命感悟”这些关键词,既然如此,对于中学生来说,丰先生的文与画便是极宝贵的阅读与修养资源。从这点来说,苏教版的教材选择了多篇丰子恺作品,也证明了编者对其价值的领会。

丰子恺漫画与散文可以作为培养学生语文能力增强文学艺术鉴赏素养的重要资源。现今的苏教版高中教材有个“图片两组”的单元,所选为摄影作品,主题是表现战争的残酷而达于和平的祈祷。学习此单元时,我就一直想丰子恺的多幅战争漫画如《最后的吻》与《轰炸》等,其震撼力一点不亚于此类摄影作品。后来我把这些漫画介绍给同学时,引起了同学强烈的共鸣,很受撞击。还有,中国历来有诗与画通的传统,当摄影图片能成为学生的学习资源时,画作自然更可以,何况丰先生的漫画从来就不是那种概念化的“时事呈现”,而是特别讲究意境的隽永的“带核儿的小诗”。由赏画到感悟到文字到语言表达,我个人以为这样的训练比起一般的诗文赏析,层次和内涵更丰富,古与今、诗与画、线条与语言都能贯通。

对于创作方法的意义老师教我们

写作,从道理上都有“真情实感”、“质朴细腻”、“写好细节”、“关注生活”等等说法,虽说也有好多此类范文可以给我们观照,但不能不承认,丰子恺的漫画与散文是最典型的能体现这些写作要旨的代表。而他的漫画,颇能给人选择材料方面的启发,一个瞬间,一个姿势,一个对比,一个场景都蕴含着隽永的趣味与情致,我想这对于学生的“发现”和“提炼”是大有好处的。

关于回归儿童价值观的意义

不可否认,现在中国的教育呈现着“儿童价值观的失落”。 “教育即生长”(卢梭) 、“生长就是目的,在生长之外别无目的”这些话给过我很多自愧,常常要审视自己的成长是不是就是所谓的成熟、势利、小心、所谓懂事。我们是不是在很小的时候就被大人当一个容器来灌输属于大人的价值观。家长面对哪怕是刚会说话的孩子,也必然要教以大人的行为规范;邻居的小妹刚上小学,因为太天真、憨厚、说话不顾忌而常要被老师说不懂事,得不到五角星;初中的孩子就要总是被“长大成人”的标准要求:考大学,将来适应社会、谋求职业、做出成就,仿佛不朝着这类目的努力,生长就没有了任何价值似的……“用外部功利目的规范教育,无视生长本身的价值,一个最直接、最有害的结果就是否定儿童期的内在价值。把儿童看做‘一个未来的存在’,一个尚未长成的大人,在‘长大成人’之前似乎无甚价值,而教育的唯一目标是使儿童为未来的成人生活做好准备,这种错误观念由来已久,流传极广。”(周国平:《教育的七条箴言》)

丰子恺的散文与漫画中,对儿童价值观,有着深刻的启示和比比皆是的呈现。他自称为儿童崇拜者,“常常设身处地去体验孩子们的生活;换一句话说,我常常自己变了儿童而观察儿童”。《阿宝两只脚,凳子四只脚》是丰先生的经典之作。此画缘于一件真事。某晚,女儿阿宝拿来妹妹的一双新鞋子,并脱下自己的鞋子穿在了凳子的四条腿上,还得意地叫着:“阿宝两只脚,凳子四只脚。”母亲看到后立即干涉,毁了女儿的得意之作。这一切被丰子恺看在眼里,非但作了此画,还在散文《给我的孩子们》中为孩子说话:“当你蹲在榻上注视你母亲动手毁坏的时候,你的小心里一定感到‘母亲这种人,何等杀风景而野蛮’吧!”他的 “学生漫画”中也有大量体现学生特性的佳作,如《舍监的头》《某件事》《背诵》等,画中的主人公是被称学生们称为“夏木瓜”的夏丏尊大师,也就是丰子恺自己最敬爱的称之为“妈妈的教育”的老师。画中有学生的调皮,有对夏老师的“丑化”,而我们读到的是学生的天性与老师之间平等和谐的关系,异常温馨。这个解读,可以在他的散文《悼丏师》里得到印证——这也许可以让热衷师道尊严的老师们去体会,什么才是最好的师生关系。

丰子恺的这类展现与尊重甚至崇拜儿童价值的漫画有很多,如《爸爸不在的时候》《建筑的起源》《你给我削瓜,我给你打扇》《研究系列》等等,佳作迭出。至于散文,《儿女》《从孩子得到的启示》《华瞻的日记》《学画回忆》等大量的篇章都显示了他对于儿童价值的认可与关注。在《父亲》一文中,他写了孩子买小鸡不会看时机装样子还价的事,严厉地自我解剖:“倘再进一步,就变成‘看见好的嘴上应该说不好,想要的嘴上应该说不要’了。在这一片天真烂漫光明正大的春景中,向哪里容藏这样教导孩子的一个父亲呢?”——如果,我们的家长、老师和社会都能如此,也许我们会找到革除教育弊端,让教育回归本质的法宝了吧。我在想,这些文与画是否可以作为教师培训的好读本或者是教育专家讲座时的好素材呢?

关于揭示教育弊端的意义

翻读丰子恺的漫画,全无隔世之感,更多的是会心会意,如在眼前。就悟出他的漫画的意义不仅是对于当时的,还是对于当前学校教育的。都知道现在的“应试性”、“功利性”是万夫所指,而在七八十年前,丰子恺就敏锐地发现了这些问题,并诉于画或文。《用功》里,“分数”这个凶神恶煞早就狰狞,《某种教师》应该让没有创造性只当留声机的老师出汗,《某种学校》是不是可以让热衷“教育产业”的校长或官员们羞愧?《某种教育》是不是应该让我们反省流水线制造工业产品的人才培养模式?

当然,我们今天关注丰子恺对教育弊端的揭示,除了对眼前作解剖之外,还可以有另外一层思考:当今的教育问题原来在七八十年前就有其特征,是我们没有进步呢,还是说,中国的学校教育从娘胎里就种下了先天性疾患,有着极深的社会文化根源,从而可以解释我们现在不缺理念不缺理论但就是无法在实际中完成教育改革的原因?

作 者:陈兴才,苏州工业园区第三中学高级教师,有《丰子恺漫画诗绎》等著作多部。

编 辑:王朝军 zhengshi5@sina.com