构建传统武术套路比赛评价模式的可行性与必要性分析

2011-11-27王东敏

王东敏

(北京大学体育教研部,北京 100871)

构建传统武术套路比赛评价模式的可行性与必要性分析

王东敏

(北京大学体育教研部,北京 100871)

在保护和继承传统武术和定性评价的视角下,文章采用文献资料法、专家访谈法、数理统计法等研究方法,对构建传统武术套路比赛评价模式的可行性和必要性进行分析,认为从传统武术套路本质入手,进行构建传统武术套路比赛评价模式是可行的也是非常必要的,有助于更好地保护和继承传统武术。

传统武术套路比赛 评价模式 可行性 必要性

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

传统武术套路比赛的评价模式

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过图书馆和Internet互联网检索和收集以“传统”、“武术”、“套路”、“评价指标体系”为关键词的相关文献资料,为撰写论文提供理论依据和参考材料。

1.2.2 调查法

1.2.2.1 专家访谈法

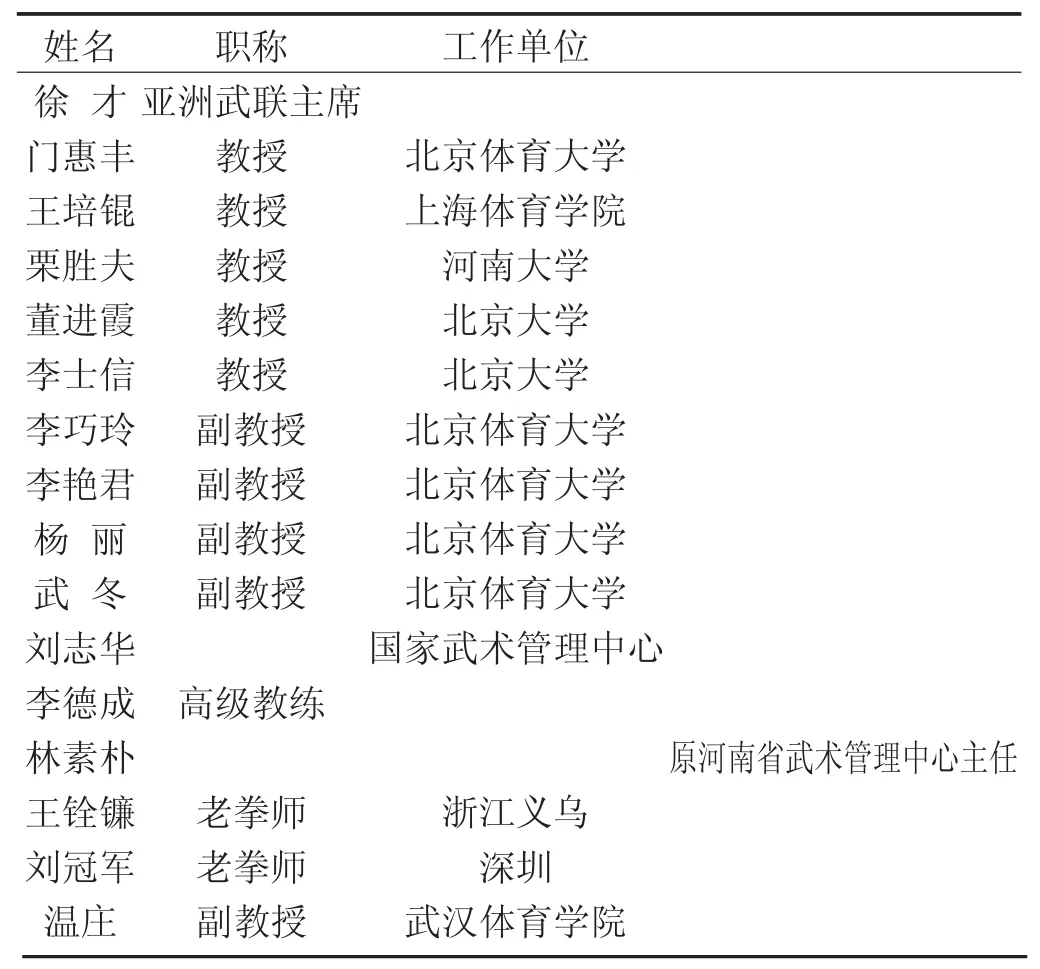

在课题研究过程中,就什么是传统武术、传统武术套路比赛存在一些问题及其评价传统武术套路技术体系和训练体系的相关内容,认真听取了北京体育大学武术研究方面的专家、河南武术队李德成总教练、上海体育学院王培锟教授、武汉体育学院温庄副教授、河南大学栗胜夫教授、老拳师刘冠军、王铨镰等对本研究的观点,接受了他们一些建设性看法。此外,还和多名北京大学在读的研究生张静同学进行了讨论,从中也受到不少启示。

1.2.2.2 问卷调查法

发放“传统武术套路比赛现状及相关理论”调查问卷165份,回收161份,回收率为97.58%。

1.2.3 数理统计法

运用Spssll.5软件对调查问卷所获得的有关数据进行处理,对专家调查结果进行处理以确定各种评价指标的权重系数。

2 构建传统武术套路比赛评价模式的指导思想

2.1 对传统武术套路的态度:保护和继承

2.1.1 京剧改革经验的借鉴

在京剧改革中,除了大力加强对戏曲文艺的重视与投入之外,也非常注重把握戏曲艺术本质特点,在坚持京剧的本质特点,尊重京剧的客观规律基础上,下大力气对京剧各流派进行系统研究,以求切实地把握京剧文化内涵,始终保持了京剧的独特韵味,经过不懈努力,京剧最终取得了今天的成功。

2.1.2 如何保护继承传统武术套路

表1 专家访谈组成情况

同样,传统武术作为中国宝贵的非物质文化遗产,如果保护的话,实际上就是要保持传统武术的原貌,用更通俗的话讲,那就是要保持传统武术的原汁原味。即传统武术的理论体系、技术体系、选材方式、承传方式、训练方法、礼节仪式、组织形式等等,只要它不违反现行法律,我们就应该允许它保留原有的形式和内容,鼓励它保留原有的形式和内容,甚至其给予最大程度的保障。如果是进行改革和发展的话,那就不是传统武术而是现代武术。就同秦始皇时期的兵马俑,如果进行改造和仿造就是赝品。同时还需要对各流派进行系统研究,以求切实地把握传统武术文化内涵,始终保持传统武术的独特神韵,因此对传统武术的态度是保护和继承。

2.2 评价方式:以定性评价为主

中国传统文化的整体思维的特点,决定了传统武术套路进行评价时应该是重视整体,重视关联,比较注重所谓的“味”。由于传统武术形意并重,“形”在一定范围内是可以描述和进行科学化研究的,但“意”就不是很容易进行客观描述了,也体现了评价方式应以定性评价为主,俗话说“行家一落眼,便知深和浅”,即是传统武术以感性评价为主的证明。同时由于传统武术套路的比赛活动是以表演观摩交流为主,传统武术套路进行评价时主要是看其技击特点和演练水平,而这都是很难进行定量评价的,在竞赛中很难论伯仲,我们采用表演观摩的方法,进行定性评价,可以调动武术界人上特别是老拳师的积极性,让他们有表现的机会,去弘扬自己的流派,弘扬传统武术,这样就会吸引很多人去观看,使人们更加了解武术,将会有更多的人去继承传统武术,使传统武术得到普及与推广。[1]

同时,“套路技击性具有深层的模糊性”[2],“既讲究手眼身法步的协调,又重精气神的运用,要求形神兼备,内外相合的高度统一,达到一种完整一气的神韵和功力,因而它的衡量标准,不能完全定量化,决不是物理学和数学所能解决的,”[3]是很难进行定量分析的。

由于传统武术在民间流传,更好的继承和保护了技击特点和拳派风格,更容易展现拳种的特点甚至展现练习者个人的特点,所以应该尽量使它的这种优势保持下去,并通过表演观摩使之进一步地发扬,让传统武术更自由地发展。

表2 历年部分比赛评判内容统计

从表2中我们可以看出主要是以定性评价为主,并没有要求技术上的统一。所以在进行传统武术竞赛活动应该注意:不必强制性地使其规范化,以使其失去固有的优势;不宜把一切都搞得像竞技武术那样过于正规,过分地强调统一的评分标准;不必对技术性的东西进行太多的干预,特别是不必强调技术上的统一。

3 传统武术拳种的界定

通过对老拳师、武术专家的访谈、查阅文献资料,笔者认为是否能称得上是一个武术的拳种流派至少需要三个条件:第一、有代表性的套路和独特的演练风格,套路的编排有特色,代表了这个拳种的技术特点;第二、流传有序,有代表人物,代表人物不仅对该拳种的产生或流传起到过技击的作用,而且能通晓和极熟练掌握该拳种的技术;第三、得到社会的承认,在社会上有一定的流传面,有一定数量的爱好者,有一定的社会影响。如果还没有流传开来说明其拳种具有一定的不合理性,按照“取其精华、弃其糟粕”的思路,没有太大的必要进行保护和继承。

4 构建传统武术套路比赛评价模式的可行性分析

4.1 从外部环境分析构建传统武术套路比赛评价模式的可行性

4.1.1 比赛次数增加,政府给予重视

每年全国各地举办的传统武术比赛的次数在增加。过去大部分的拳种由于得不到国家政策的扶持,仍处于小范围内传承甚至处于难以继续状态,面临着“生存与发展”的严峻问题,现在国家武术运动管理中心成立了社会武术部,开始关注其他拳种的发展,这是一个重要的开始。每年全国各地举办的传统武术比赛的次数也在增加,通过比赛促进传统武术的保护和继承,进而为构建传统武术套路比赛评价模式奠定了基础。

4.1.2 武术可持续发展的需要

袁伟民在《认真贯彻十五届五中全会精神努力实现体育事业的持续发展》中非常明确的提出我国体育事业的可持续发展战略。武术作为一项民族传统体育运动,作为一种文化,用新的发展观审视其未来发展的问题还是非常必要的。

众所周知,武术要得到可持续发展,传统武术起着举足轻重的作用,因为传统武术是武术之源,是武术发展的基础,在发展竞技武术的同时必须大力保护和继承传统武术,否则就会使武术走入死胡同。

虽然传统武术举办了首届国际传统武术节,但没有完备统一的竞赛规则,也就成了竞技武术比赛的附属品,或者直接就是被“竞技”串了味的传统武术。严重阻碍了学习和练习传统武术良好氛围的形成,使传统武术保护和继承的后劲不足,严重影响了武术的可持续发展。

4.2 从传统武术套路技术体系角度分析,传统武术套路是其独特的运动形式

“架子天天盘,功夫日日增”,这句话充分说明了套路的重要性。但是传统武术套路在传统武术中究竟处于什么样的位置,通过问卷调查方式证明(见表3),保护和继承传统武术套路非常重要。

表3 传统武术套路在传统武术中地位统计表

正如陈立新所言,套路与传统武术的关系为:“套路是武术的“根本;是武术功法、要领的载体;是武术中‘术’的集合;是武术功力的源泉”。[4]

传统武术套路的形成除了和中国传统文化大背景有关系,它的产生也是为了传授、记忆和训练的需要,把单个的或组合的攻防动作加以串联,使之首尾相接,按一定顺序编排起来进行练习。“套路动作能够反映出不同流派的动作技术特点和技击特点,演练过程能满足人们强身健体、修身养性等多元化需要”。[5]从而可以看出传统武术套路具有直接的或间接的攻防技击价值,与对抗练习相互补充,为传统武术技术体系中不可缺少的内容。笔者在向刘冠军、王铨镰老拳师请教时,他们认为“所谓套路就是一套一套的技击动作的起点、路线、落点。只有通过套路练习才能真正理解攻防技击的含义,才能实现技击效果。”

4.3 从传统武术训练体系的角度分析,传统武术套路练习是其重要的环节

套路是传统武术的主要训练形式之一。民国时期就有人指出“国术在形式上的特点就是注重套路。”[6]“从训练学的角度讲,套路的出现,为广大习武者提供了一个可依仿、可规矩的训练形式。”[7]

因为“传统武术在其流传的过程中形成了一个独特的完整的传统训练体系,它以中国传统哲学思想为基础,包括一系列逐步深入,切合实用的训练过程。”[8]举例如下:

表4 不同拳种训练体系

不难看出,“其拳也,为武技之源”。正是经过了这样近于程式化的训练,才能使练习者既能熟练地掌握所学的套路,又能明了其用法,还能将各种技击方法自如地运用于实战,也只有这样才能使练习者较全面地掌握技术。这就是前人通过实践,总结出的一个符合中国传统文化特点的完整的训练体系。

4.4 从传统武术套路共性的角度分析

从传统武术套路技击技术上考虑,每个拳种的技击技术都要符合人体结构特点的原理,这是所有技击技术所共有的特点。温力教授认为:“不同拳种具有同形、同质的特点,“同形”指其外在的动作由于要有相同的技击方法而有相同或相近的动作结构;同质是指不同拳种在完成某一个技击方法时不仅动作的外形相同,而且其技击方法的用法也相同”。因此虽然拳种繁多,还是可以通过规律性的东西对其技击特点进行评价。

4.5 从传统武术套路的区别角度分析

不同拳种的区别主要在于拳种风格上,因为传统武术内容非常丰富,拳种颇多,而且不同的拳种有不同的技术演练风格,如长拳姿势舒展,动作灵活,快速有力,节奏鲜明,并有窜蹦跳跃、闪展腾挪、起伏转折和跌扑滚翻;太极拳则柔和缓慢、轻灵。二者的技术风格迥异,但是拳种风格是很容易从感官中评价出来的。

5 构建传统武术套路比赛评价模式的必要性分析

5.1 从传统武术与竞技武术的差异角度分析

5.1.1 套路创编中指导思想的不同

技击、实用是传统武术套路的指导思想,现代武术套路创编指导思想则是“高”、“新”、“难”“美”,追求一种直观的形体表演美。

5.1.2 外在技术表达的差异

传统套路动作尚巧、实用,竞技套路动作规范、统一。传统武术套路强调技击性、演练风格,追求神韵。而竞技武术套路“强调动作规范”,[9]追求“高、难、美、新。其缺乏客观的评分标准”、“评判标准难以掌握”的技击特点及“精、气、神”之类的内容也就相应地不断减少,具有观赏性的高难度的动作也就不可避免地大量出现。这与传统武术套路的技术表达重点是相反的。同时传统武术套路一般简单、朴实、花样较少、实用价值高,就其所用的器械与竞技武术相比,显得大而笨重。[10]而竞技武术追求花样[11],追求舞台效果。如果继续依附于竞技武术的比赛规则势必会引导传统武术套路走向末路,只有为传统武术套路量身定做一套评价模式才有可能正确引导其正确的保护和继承。

5.1.3 主体价值趋向的差异

从先秦《庄子·说剑》所云的“示之以虚,开之以利;后之以发,先之以至”,到明代“犹恐临敌擎肘”的套路创编;从清人“相杀如仇焉”的枪法训练,到为各传统拳种注重功法练习,“各地各家之拳术,其能打敌制胜则一也。[12]均可以看出传统武术的主体价值趋向是技击价值。技击价值,是历来习武者需要的精神栖息,这也是本人在老拳师访谈中得到的一致认可。至于健身价值、教育价值等是在传统武术发展的历程中围绕“武”的主体价值而延伸的。健身与修性是通过提高技击能力为主体价值取向的习武过程来得以实现的。

竞技武术套路的主体价值取向是竞技性,向着“更快”、“更高”、“更强”的方向发展,是少数人从事的活动,受西方文化以及竞技体育的影响,讲功利,注重实际,有明确的目标,以夺取金牌为目的,争强好胜。

5.1.4 传承模式的差异

在传承模式方面,传统套路遵守“终小异初”的师徒相承。传统武术虽不乏开山立派讲究创新的例子,但是在传承方面主要是言传身教师徒相承,对祖先流传下来的视为尽善尽美,要求按传统祖宗之法进行传授、练习,只有遵守不能篡改。所以讲门派、讲传人的传统十分盛行,形成自成一体的“个性”和上下传承的发展模式,进而有利于拳种技艺的经验积累和技术发展,具有在文化认同基础上产生的群体凝聚价值。

竞技套路是在教练员、运动员专业队训练和竞赛的模式下实现传承的。其十分注重运动员选材、运动训练和运动竞赛竞技套路的传授,练习是在现代科学的指导下进行的长期的、系统的、科学的教育实践活动,强调多学科的综合运用。而且特别讲究创新,几乎到了没有创新便没有生命力的程度,创新成了竞技武术套路的灵魂。

5.1.5 竞赛活动性质的差异

5.1.5.1 传统武术套路的比赛是一种评比性质的表演观摩交流活动

首先保护和继承传统武术套路,重点在于保护其技击特点和拳派风格,而这两块内容是很难进行量化的,所以就要进行定性评价,采用评比性质的以观摩交流为主的比赛,进而更好展现拳种的特点甚至展现练习者个人的特点,让传统武术更自由地发展。如2005年11月20~22日在云南省开远市举行的中国传统武术节的目的就是“弘扬武术文化,促进区域发展”,为各拳种、各流派提供一个充分展示技能的平台,让更多的人从中领略到中华武术博大精深的内涵。

其次在进行传统武术竞赛活动应该注意:不必强制性地使其规范化,以使其失去固有的优势;不宜把一切都搞得像竞技武术那样过于正规,过分地强调统一的评分标准,不必对技术性的东西进行太多的干预,特别是不必强调技术上的统一。

“在以传统武术的拳种为内容的以评比性质的交流活动中,应该尽量淡化“金牌意识”。虽然体育比赛就是要竞争,但在这类比赛中应更看重交流、参与,不宜过分看重胜负,否则就可能使活动变味,不仅影响活动的正常进行,而且有时还会弄的不欢而散,甚至影响到以后活动的组织。”[13],在第五届武术之乡比赛中笔者在采访一老拳师时说:“我来这里参加比赛,一是来推广我们的拳种,二是想向别人学习,取长补短,并不看中能不能得到奖牌,也不看重奖牌的含金量”。如表5:有73.90%的被调查对象同意此观点,12.40%的被调查对性非常同意其观点。因此我们可以看出传统武术套路在进行比赛时以评比性质为主交流活动是可行的。

5.1.5.2 竞技武术套路的比赛是以取得优异成绩为主的竞赛活动

竞技武术属于竞技体育的范畴,就要追求竞技性、观赏性、可操作性。参赛人数少,属于少数人的运动,他们采取一切有利于取得更好成绩的办法争取更好的成绩。竞技套路是在竞赛规则规定的客观尺度下由裁判员统一进行评价的,它有客观具体的衡量标准。其评分规则十分明确、详细,具有可操作性。从竞赛规则的修订、完善的过程来看,不断压缩精气神、劲力、协调、编排等很难量化的评价内容的分值,难度动作因其能够提高评分的区分度、提供评分的量化指标等优点而增加其分值。这说明其不断追求在竞赛规则的限制下,在同一条件下进行比赛,体现公平、公正原则。

表5 是否同意传统武术套路以观摩交流性质的竞赛活动统计表

5.2 从传统武术套路比赛现状角度分析

传统武术比赛现状令人失望,比如中国武协在浙江省台州市举行的首届国际传统武术暨绝技大赛,很突出的例子:山西运动员王素梅把一套终南山派形意拳练得有板有眼、淋漓尽致,观战的运动员都不由得喝彩,裁判却给了并不高的8.30分。这种类似状况还很多,这将会影响传统武术界人士今后参加类似比赛的积极性,对传统武术今后的发展即为不利。

表6 对传统武术套路比赛现状总体评价调查表

图1 传统武术套路比赛现状总体评价

在对传统武术套路比赛现状进行评价时,笔者从公平性、技击性、观赏性、传统性四个角度进行分析。

从表6中可以看出,按选项“一般,较差”之和对公平性、技击性、观赏性、传统性进行排序,由高到低依次为:传统性、技击性、观赏性、公平性其比例分别为75.80%、72.60%、72.10%、70.20%。这与传统武术套路的主体价值是相违背的,这说明目前传统武术套路比赛的整个发展方向与传统武术套路的真正发展方向是相反的。因此需要重新构建一套评价模式引导传统武术套路比赛的发展。

现在传统武术套路比赛时所采用的规则仍然是原国家体委审定的《1991年武术竞赛规则》,在对“传统武术套路比赛依附与竞技武术规则是否合理”调查时,56.00%的调查对象认为非常不合理,22.00%的调查对象认为不合理。如图2所示传统武术套路比赛是不能依附与竞技武术规则的。

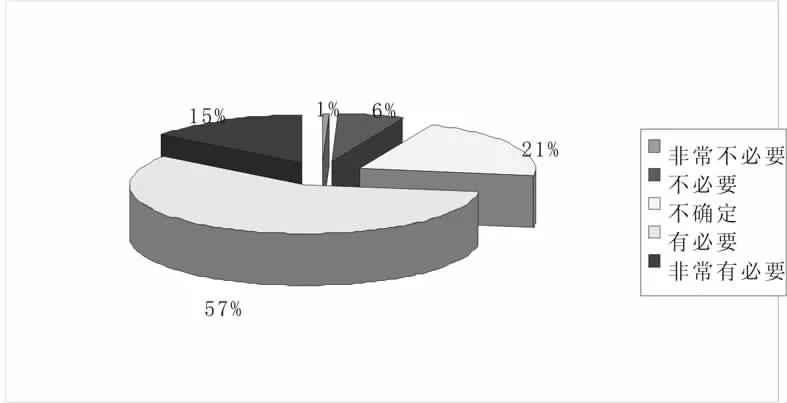

15.00%的调查对象认为非常有必要构建传统武术套路比赛评价模式,57%的调查对象认为有必要构建传统武术套路比赛评价模式如图3:同时根据前面笔者对竞技武术和传统武术的差异的分析,笔者认为,是非常有必要构建传统武术套路比赛的评价模式的。

图2 传统武术套路依附与竞技武术规则是否合理统计图

图3 是否有必要构建传统武术套路比赛评价模式统计图

6 结论

(1)在构建传统武术套路比赛评价模式时,要遵循保护和继承传统武术以及以定性评价为主的指导思想。

(2)传统武术套路的比赛是一种以评比性质的表演观摩交流活动

(3)从构建传统武术套路比赛评价模式的可行性和必要性分析,是完全可以根据传统武术套路的本质特点进行构建评价模式的。

[1]傅文礼.关于传统武术发展问题的思考[J].哈尔滨体育学院学报,2001(3):31-35.

[2]龚双安.对武术套路技击性的探索汉中师范学院学报(自然科学),1997(2):73-74.

[3]张选惠.关于武术套路比赛评分方法的研究[J].成都体育学院学报,1995(2):20-24.

[4]陈立新.套路说,我姓”武”[J].中华武术,2000(2):10-11.

[5]于春玲.传统武术与现代社会的融合发展[J].体育文化导刊,2002(2):32-33.

[6][7]周伟良.传统武术训练理论论绎[D].上海体育学院博士论文,第87页.

[8]温 力.中国武术概论[M].北京:人民体育出版社,2005:142.

[9]周伟良.传统武术训练理论论绎.上海体育学院博士学位论文,2000:10.

[10]倪依克.论中华民族传统体育[M].北京:北京体育大学出版社,2005:77.

[11]刘保禄等. 对现在武术的认识和传统武术发展的再思考[J].搏击·武术科学,2005(5):3-5.

[12]庐景贵.曹氏八卦掌谱·总论[M].中国书店1984年影印版.

[13]温 力.中华武术概论[M].北京:人民体育出版社,2005:522.

Analysis on the Feasibility and Necessity of Constructing the Evaluation Model of Traditional Wushu Routine Competition

Wang Dongmin

(Sports Department,Peking University,Beijing 100871)

On the issue of protecting and carrying on the traditional Wushu,the paper does the analysis of the feasibility and necessity of constructing the evaluation model of the traditional Wushu routine competition,puts forward that it is feasible and necessary to construct the evaluation model according to the essence of traditional Wushu,contribute to the development of traditional Wushu.

traditional Wushu routine competition evaluation model feasibility necessity

G85

A

1004—5643(2011)05—0043—05

王东敏(1980~),女,在读博士,讲师。研究方向:体育人口与健康。