视野 气度 方法

——论梁启超的治学特点

2011-11-25安敏

安 敏

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

梁启超,是中国近现代史上一位引领风骚的人物,亦堪称一位百科全书式的学术大师。他一生涉猎的范围之广、著作之丰令人惊叹:史学、文学、哲学、政治学、经济学、宗教学、法学、新闻学、教育学等领域都留下了他的足迹;《清代学术概论》、《中国近三百年学术史》、《中国历史研究法》、《要籍解题及其读法》、《先秦政治思想史》、《中国韵文里头所表现的情感》、《翻译文学与佛教》等著作显示了他广博的知识视野与人文关怀。尽管学界对梁启超治学广而不精等不足之处亦有所及,如胡适论断,“任公才高而不得有统系的训练,好学而不得良师益友”[1];郑振铎认为梁启超所著《中国文化史》胆力足以“吞全牛”,最终却成“广陵散”[2],钱基博因为对梁启超所著《论语、孟子解题及读法》所持观点有不同意见而另撰一解读……但是凡此种种并不能抹杀梁启超在学术思想资源上的求新和学术思路上的创新。他在治学上给后学提供了诸多启示。

以历史为轴,高屋建瓴

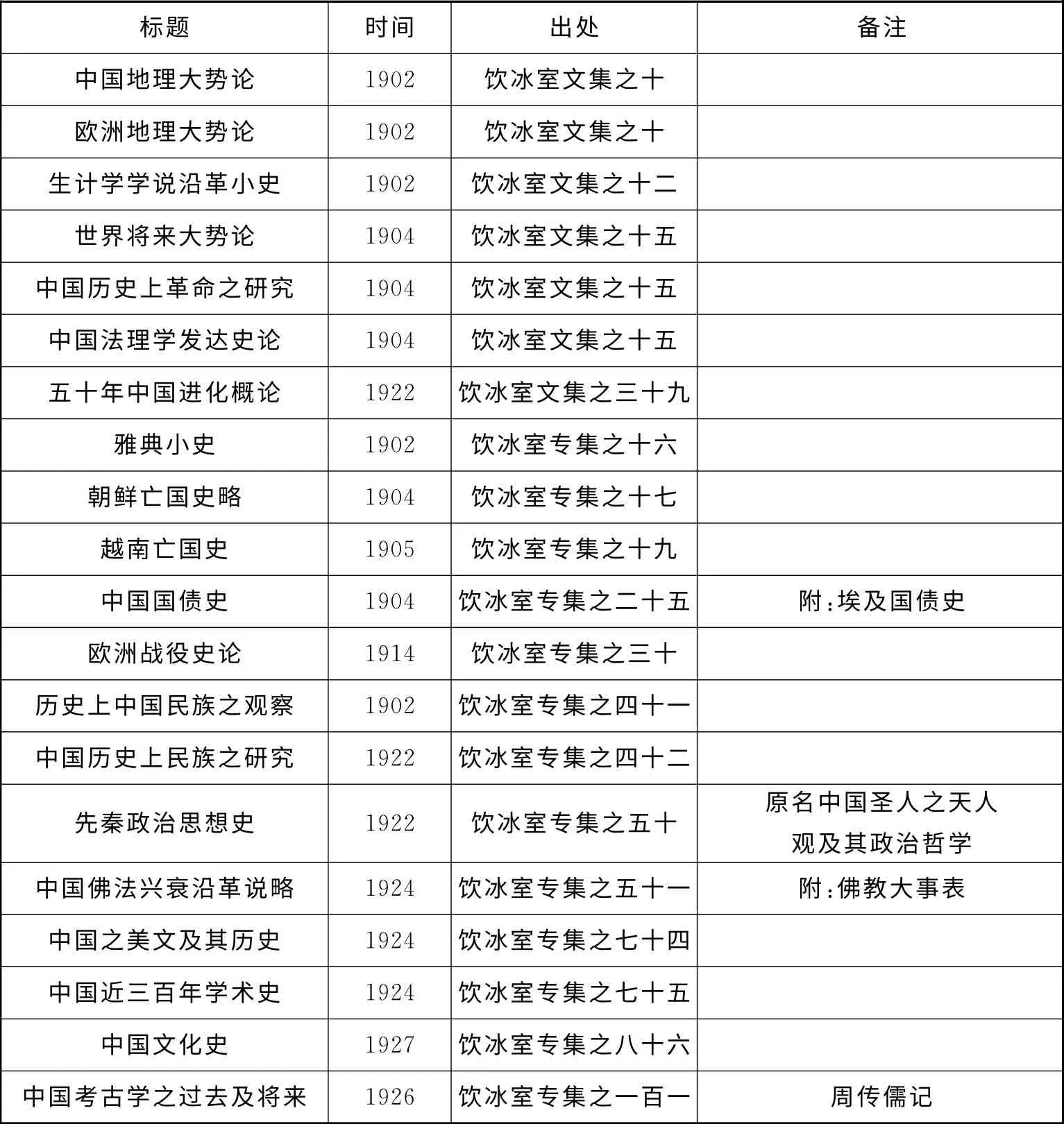

梁启超治学的一个很大特点是将所研对象放在广博的历史背景之下加以考察,一来有利于从总体上把握学术史发展的特点和趋势,二来有利于确定研究对象在学术界的位置及价值。这主要表现在两个方面:一方面,梁启超擅长从纵向上梳理中国学术思想发展的走势。《论中国学术思想变迁之大势》一文就是突出的代表。在这篇文章中,梁启超高屋建瓴地将中国学术思想的发展分成七个阶段:春秋以前为胚胎时代,春秋末及战国为全盛时代,两汉为儒学统一时代,魏晋为老学时代,南北朝、唐为佛学时代,宋、元、明为儒佛混合时代,近两百五十年为衰落时代。在这样的框架之下对每个时代的代表人物、主要学说进行评说,就不会给人以庞杂和难以把握的印象。在《中国之美文及其历史》中,梁启超将中国之美文分成古歌谣及其乐府、周秦时代之美文、汉魏时代之美文、唐宋时代之美文几大板块进行梳理,尽管每个部分从着力程度与篇幅上说并不均衡,但是将歌谣、乐府、四言诗、五言诗放置在韵文发展的历程上进行考察,如同将那些散见的珍珠串联起来,散发出更加耀眼的光彩。《中国近三百年学术史》则围绕着1623年—1923年三百年的学术主潮——“厌倦主观的冥想而倾向客观的考察”[3]展开,在探讨清代学术变迁与政治影响的基础上按照时间的顺序一一列举各个时期各个流派的学术思想、清代学者整理旧学的成果,勾勒了清代经学、小学、音韵学、史学、方志学、地理学、谱牒学、历算学、乐曲学等多个学术门类的成就,点面结合地评价了在不同学术门类中有代表性的大家。我们姑且对《饮冰室合集》收录的从标题就可以看出“史”的意识的作品作一统计就会发现,像这样以“史”的眼光去观照各类学术的著作梁启超还有不少。请看下面的表格:

标题 时间 出处 备注亡羊录 1899 饮冰室文集之四 一名丙申以来外交史论中国学术思想变迁之大势 1902 饮冰室文集之七中国专制政治进化史论 1902 饮冰室文集之九亚洲地理大势论 1902饮冰室文集之十

续表

另一方面,从横向上说,孟子提倡的“知人论世”是梁启超治学的一条重要法则。细细揣度,他实际从两个层面上明确了这一点:第一层面是研究对象本身,他说:“凡立言总带有几分时代彩色,故孟子贵‘知人论世’。荀子生今二千余年前,其言有专为当时之社会而发者自当分别观之,不可盲从以责效今日,但亦不可以今日眼光绳之,遂抹杀其在当日之价值也。至于其学说之含有永久性者——即并非对于时代问题而发言者,则无论何时皆可以咨其严刻之评骘也。”[4]此一层面从时代特有之价值和永久性价值两个方面强化了“知人论世”的意义;第二层面是从解读研究对象上说,梁启超曾明确表示“欲治文学史,宜先刺取各时代代表之作者,察其时代背景与夫身世所经历,了解其特性及其思想之渊源及感受”[5]。不仅治文学史如此,对其他门类的学术也一样。在《要籍解题及其读法》中,对于所列的《论语》、《孟子》、《史记》、《荀子》、《韩非子》、《左传》、《国语》、《诗经》、《楚辞》、《礼记》、《大戴礼记》,梁启超采取了先述编者、著者及其时代的编写框架。在具体的读法上,他也提出了相应的观点,读《论语》,“先要略知孔子之时代背景,《左传》、《国语》实主要之参考书”[6];读《史记》,要“先读《太史公自序》及《汉书·司马迁传》,求明了作者年代、性行、经历及全书大概”[7]。此一层面从研读方式上落实了“知人论世”的观念。

梁启超在治学中体现出的这种鲜明的历史意识得益于他深厚的学术根基、深沉的学术气度和不断扩充的知识视野。他“四五岁就王父及母膝下授《四子书》、《诗经》……六岁后就父读,受中国略史,五经卒业,八岁学为文,九岁能缀千言,十二岁应试学院,补博士弟子员……十三岁始知有段、王训诂之学,大好之,渐有弃贴括之志”[8]。此后,梁启超进入当时广东的最高学府学海堂学习,阅读了诸如《皇清经解》、《四库提要》、《四史》、《二十二子》、《粤雅堂丛书》等材料。18岁时,中了举人的他投到康有为门下,康有为“乃教以陆王心学,而并及史学西学之梗概”。戊戌变法失败后,梁启超流亡日本,又接受了日本学术、日译西学、日本汉学的影响。在欧洲游历的过程中,梁启超开始重新审视中国文化。归国后,更积极整创全新的文化系统……如此丰沛生动的学术经历赋予了这位天生聪颖的学子以科学分析的头脑、细致甄别材料的能力、高屋建瓴的眼光、深邃思考的穿透力。这种历史意识也越来越浓烈地表现在他后来由文入史的研究理路中,形成了他的治学特色之一。

以国学为轮,中西会通

梁启超是在传统教育中成长起来的一代才俊。尽管有过一段决意舍去旧学的时间,但是最终重拾了对中国传统文化的认同。他对于祖宗留下的精神遗产怀有相当的敬畏之情。在《为创立文化学院事求助于国中》一文中,他表达了这种感情:“启超确信我国儒家之人生哲学,为陶养人格至善之鹄,全世界无论何国,无论何派之学说,未见其比,在今日有发扬光大之必要。启超确信先秦诸子及宋明理学,皆能在世界学术上占重要位置,亟宜爬罗其宗别,磨洗其面目……启超确信中国历史在人类文化中有绝大意义,其资料之丰,世界罕匹,实亘古未辟之宝藏……”[9]正因为对中国传统文化有如此深情,他反对那些全盘否定、割裂传统的言论,提倡以客观公正的态度来对待传统学术。他认为:“中国学术,不满人意之处尚多。为什么有那些缺点,其原因又何在?吾人至少应当把儒家道术细细研究,重新估价。当然,该有许多好处。不然,不会如此悠久绵远。我们很公平的先看它好处是什么,缺点是什么。有好处把它发扬,有缺点把它修正。”[10]

这种对传统学术的客观态度直接影响了梁启超对一些学术问题的看法。在治国学的过程中,他是非常推崇治学中的怀疑精神的。他曾经就朱熹治学的特点发表评论:“朱晦庵说:‘学贵善疑;大疑则大悟,小疑则小悟。’善疑便是排除‘故见’的第一法门。无论读什么书,听什么话,看见什么事,你疑他一下不会蚀本。所谓疑者,并不是一疑之后从此便不信;因疑得信,也是常有的。但这回的信,却是有责任的了,有意识的了,不是故见而是新见。总之,一疑便发生问题;发生问题便引着你向前研究;研究结果,多少总得新见。”[11]怀疑精神是可贵的,但是过分地疑古则会导致对传统文化评价的错位。对此,梁启超深有体会,他在对胡适的批评中表明了自己的观点。《中国哲学大纲》是胡适的成名之作,曾受到蔡元培先生的大力褒奖,在序言中,蔡先生认为该书的一大优点是直接从老子和孔子开始讲起,显得简明扼要。对此,梁启超并不认同。他认为胡适并未深究老子、孔子的思想来源问题,很容易给人老子、孔子是“从天上掉下来”的感觉。他认为:“疑古原不失为治学的一种方法,但太过也很生出毛病……讲古代史若连《尚书》、《左传》都一笔勾销,简直把祖宗遗产荡去一大半,我以为总不是学者应采取的态度。”[12]对此,当代学者张舜徽也在他的著作《周秦道论发微》中表达了类似的意见:“胡适在研究哲学思想的过程中,没有用发展的观点去分析问题,既死板地把老聃看成道家学说的创始者,便无法处理老子以前的道家学说,很自然地产生了一些不必要的误解。”[13]

对于传统的热爱并未成为梁启超广泛地接受和传播西学的桎梏,相反还成为巨大的动力。这个从小接受经史教育和科举教育的学子,自述18岁时“下第归,道海上,从坊间购得《瀛环志略》,读之,始知有五大洲各国,且见上海制造局译出若干种,心好之,以无力不能购也”[14]。虽然18岁的时候才看到第一张世界地图,但梁启超以其广博的胸怀和勤奋的态度迅速接受和传播着西学。在《论中国学术思想变迁之大势》中,梁启超发表了自己对于西学的态度:“近顷悲观者流,见新学小生之吐弃国学,惧国学之从此而消灭,吾不此之惧也。但使外学之输入者果昌,则其间接之影响,必使吾国学别添活气,吾敢断言也。但今日欲使外学之真精神普及于祖国,则当转输之任者,必邃于国学,然后能收其效。以严氏与其他留学欧美之学童相比较,其明效大验矣。此吾所以汲汲欲以国学为我青年劝也。”[15]在这段论述中,梁启超明确地表明了西学输入不仅不会使得国学覆灭,相反能给国学注入强劲生命力的观点。他这种“中西会通”的思想被美国学者约瑟夫·勒文森称为“文化综合”。“他认为,中国文化并未枯萎,不应该简单地被现代西方文化代替。归根结蒂,他要求在中西文化比较中,选择一切有价值的成分构成一种新文化。”[16]

梁启超在治学中体现出的“中西会通”的特点源于他对传统文化的热爱,对全新的学术境界的追求,这使得梁启超的治学充满了生命力。他特别反对传统文化中僵化、桎梏的成分,强调多元化的学术思想对一国进步的价值。他在《新民说·论进步》中说:“凡一国之进步,必以学术思想为之母,而风俗政治皆其子孙也。中国惟战国时代九流杂兴,道术最广,自有史以来,黄族之名誉,未有胜于彼时者也。秦汉而还,孔教统一,夫孔教之良,固也;虽然,必强一国人之思想使出于一途,其害于进步也莫大。自汉武表章六艺,罢黜百家,凡非在六艺之科者绝勿进,而后束缚驰骤,日获一日,虎皮羊质,霸者假之以为护符,社鼠城狐,贱儒缘之以谋口腹,变本加厉,而全国之思想界销沉极矣。”[17]他也曾率性地宣称:“我最爱晚明学者虎虎有生气。他们里头很有些人,用极勇锐的努力,想做大规模的创造。即以对于明史一事而论,我觉得他们的气魄,比现代所谓学者们高得多了。”[18]

有了扎实的治学根基和质疑求真的气魄,梁启超治学亦极讲究切实可用的方法,这促成了梁启超丰硕研究成果的产生,也是泽被后学的养资。

以考辨为基,方法多样

梁启超认为要想治好传统学术一定要用科学的观念先对古书进行辨伪。首先,他强调了辨伪的必要性:“因为有很多伪书,足令从事研究的人扰乱迷惑,许多好古深思之士,往往为伪书所误。研究的基础,先不稳固,往后的推论结论,更不用说了。即如研究历史,当然凭借事实,考求它的原因结果,假使根本没有这回事实,考求的工夫,岂非妄用;或者事是有的,而真相则不然,考求的工夫,亦妄用。几千年,许多学问都在模糊影响之中,不能得忠实的科学依据,固然旁的另有关系,而伪书所误,实为最大原因,所以要先讲辨伪及考证年代之必要。”[19]

在这种观念的指导下,梁启超主要从两个方面进行了实际操作。一方面通过自身的辨伪实践来厘清学术问题,如他对《楚辞》中屈原作品问题的考辨。他自言:“吾此说颇奇特。今须加以说明者,一为《大招》是否屈原作之问题。二为《招魂》是否宋玉作之问题。三为《九辩》作者问题。四为《九歌》篇数问题。五为《九章》是否旧名及其中各篇有无伪品问题。”[20]关于《大招》的作者问题,汉代王逸认为可能是屈原所作,可能是景差所作,疑不能明。梁启超认为《大招》肯定是东汉人模仿《招魂》所作。他所提出的根据是《大招》中有“小腰秀颈若鲜卑只”的句子,而“鲜卑”之名通于中国乃在东汉,所以《大招》应该是汉代的作品,在研究屈原赋的时候应该剔出。另一方面强调辨伪为治学的重要基础。如在总结读《论语》的方法时,梁启超首先就建议“先注意将后人窜乱之部分剔出,以别种眼光视之,免使蒙混真相”[21]。尽管梁启超在辨伪实践中存有不少粗疏甚至错误之处,但是辨伪实践本身是治学的基本路径这一点是不可否认的。只有明确了你要研究的是什么,包括哪些具体内容,你才可能进一步考虑怎么研究。

虽然说考辨是治学的基础,但绝不是唯一的方法,否则学问只能流于故纸堆中。针对研究对象的特点,梁启超特别强调多样化的研究方法。一方面,这种多样性体现在自己研读方法的阐释上。在分析《史记》常识的读法时,他就从研究目的上给予了不同的读法指导。他认为如果旨在研究《史记》的著述体例和宗旨的话,应该“提高眼光,鸟瞰全书”;如果旨在研究《史记》勾勒的古代史迹的话,“宜先用‘观’大略的读法”;如果旨在研究《史记》的文章技术的话,“宜择其尤为杰作之十数篇精读之”[22]。另一方面,这种多样性还体现在对其他学人研究方法的推崇上。如他在罗列《论语》的注释书及关系书的时候,对清代焦循《论语通释》的评价是“此书将《论语》教义要点分类研究,其方法最可学”[23]。在罗列《孟子》的注释书及关系书的时候,对清代陈澧的《东塾读书记》中对《孟子》的分析这样评价:“此卷将《孟子》全书拆散而比观之,所发明不少,其治学方法最可学。”[24]

从梁启超强调方法多样性的具体表现上来说,他看重的是从宏观上将多种学科研究方法综合运用,从微观上运用比较的方法深入挖掘。众所周知,每个时代都是由政治、经济、军事、文学等元素合力构成的,它们之间存有千丝万缕的联系,任何分裂的分析都不可能真正诠释研究对象的实际面貌。因此,多种学科研究方法的综合运用是触及“真理”的必要路径,梁启超也通过自己的治学实践不断地揭示着这种交互性。比如在阐述先秦政治思想的研究方法时,他提出要注意政治思想与其他思想之间的交互关系。这种交互关系包含了政治思想和哲学思想之间的关系、政治思想与经济思想之间的关系、政治思想和现实的法律制度之间的关系。在笔者看来,正是因为有这样的眼光,梁启超才能在治学上有过人之处。就比较的方法而论,正如梁启超所说:“凡天下事必比较然后见其真,无比较则非惟不能知己之所短,并不能知己之所长。”[25]在《论中国学术思想变迁之大势》、《子墨子学说》等一系列著作中,梁启超广泛地运用了比较的研究方法,使得对问题的分析更为深入、更为全面。

综上所述,在研究视野上,梁启超以历史为轴,涉猎的学科范围非常广泛;在研究气度上,梁启超以国学为轮,中西会通的理念贯彻得非常到位;在研究方法上,梁启超以考证为基,多样化、多学科的研究方法使用得非常融合。这些学术特色共同成就了梁启超的学术成就,给后学们提供了诸多的启示。

注释:

[1]胡适1929年2月2日日记,《胡适全集》第31 卷,合肥:安徽教育出版社,2003年,第328页。

[2]郑振铎:《梁任公先生》,《小说月报》第20卷第2号,1929年2月。

[3]梁启超:《中国近三百年学术史》,《饮冰室合集·专集之七十五》,北京:中华书局,1989年,第1页。

[4]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第47~48页。

[5]梁启超:《陶渊明·自序》,《饮冰室合集·专集之九十六》,北京:中华书局,1989年,第1页。

[6]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第4页。

[7]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第29页。

[8]梁启超:《三十自述》,《饮冰室合集·文集之十一》,北京:中华书局,1989年,第15~16页。

[9]梁启超:《梁启超选集》,上海:上海人民出版社,1984年,第826页。

[10]梁启超:《儒家哲学》,《饮冰室合集·专集之一百三》,北京:中华书局,1989年,第7页。

[11]梁启超:《治国学的两条大路》,《饮冰室合集·文集之三十九》,北京:中华书局,1989年,第110页。

[12]梁启超:《墨经校释》,《饮冰室合集·专集之三十八》,北京:中华书局,1989年,第53页。

[13]张舜徽:《周秦道论发微》,武汉:华中师范大学出版社,2005年,第19页。

[14]梁启超:《三十自述》,《饮冰室合集·文集之十一》,北京:中华书局,1989年,第16页。

[15]梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》,《饮冰室合集·文集之七》,北京:中华书局,1989年,第104页。

[16][美]约瑟夫·勒文森:《梁启超与中国近代思想》,成都:四川人民出版社,1986年,第62页。

[17]梁启超:《新民说》,《饮冰室合集·专集之四》,北京:中华书局,1989年,第59页。

[18]梁启超:《中国近三百年学术史》,《饮冰室合集·专集之七十五》,北京:中华书局,1989年,第85页。

[19]梁启超:《古书真伪及其年代》,《饮冰室合集·专集之一百四》,北京:中华书局,1989年,第2页。

[20]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第76页。

[21]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第4页。

[22]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第30~31页。

[23]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第5页。

[24]梁启超:《要籍解题及其读法》,《饮冰室合集·专集之七十二》,北京:中华书局,1989年,第10页。

[25]梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》,《饮冰室合集·文集之七》,北京:中华书局,1989年,第2页。