首选黄连素治疗小儿感染性腹泻病风险与疗效评估

2011-11-23党改玲

党改玲

(志丹县人民医院儿科,陕西 志丹 717500)

首选黄连素治疗小儿感染性腹泻病风险与疗效评估

党改玲

(志丹县人民医院儿科,陕西 志丹 717500)

目的评估首选黄连素治疗小儿急性感染性腹泻病的风险与临床效果。方法将诊断为急性感染性腹泻病患儿122例,随机分为治疗组(口服黄连素)和对照组(口服头孢克洛)。结果102例符合纳入标准并完成试验。治疗组有效率显著高与对照组(96.49%,77.78%,χ2=8.13,P<0.05);首选黄连素无效者2例,对照组无效者10例,其中3例腹泻症状加重,病程延长。结论针对小儿轻型急性感染性腹泻病,首选黄连素治疗安全有效。

黄连素;感染性腹泻病;儿童

急性感染性腹泻病是小儿常见消化系统疾病。尽管小儿多以非细菌感染性腹泻为主,然由于病原学的低检出率及其滞后性,面对临床情况的紧迫性,抗菌素不合理应用的现象十分普遍,不仅增加了家庭与社会的经济负担,而且使细菌耐药菌株不断增多,反而增加感染性腹泻病治疗的难度。黄连素是治疗急性感染性腹泻的一味老药,具有价格低廉,不易耐药等优点。为此,本研究设计了一组前瞻性随机对照试验,以评估首选黄连素治疗小儿急性感染性腹泻病的风险与临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2007-05-01~2010-09-31志丹县医院儿科门诊就诊符合条件的腹泻患儿102例。根据就诊挂号单双数分为两组,单号为黄连素(治疗组),双号为头孢克洛(对照组)。

1.2 入选标准

(1)年龄2~12岁;(2)病程在72 h内,腹泻次数≥5次/24 h,稀便,有粘液脓血便,和/或腹痛,里急后重;(3)大便常规镜检白细胞≥15个/HP,可见红细胞和吞噬细胞。(4)就诊前病程中未用过抗生素。

1.3 排除标准

(1)重型急性感染性腹泻;(2)因呕吐口服给药困难者;(3)失访者。

1.4 治疗方法

在调整饮食、防止水电解质紊乱、肠黏膜保护剂应用(蒙脱石散)及对症治疗的基础上,治疗组,加黄连素(2~3岁1片,tid。4~6岁1~1.5片,tid。7~9岁1.5~2片,tid。9~12岁2~2.5片,tid)口服,对照组加头孢克洛20~40 mg/kg/d,tid,连服3天。治疗3天后根据临床转归分别给予:显效者结束随访;有效者继续原治疗方案3天再次临床评估;无效者或加重者更换治疗方案。

1.5 疗效判断

根据1998年全国腹泻病防治学术研讨会组织委员会制定的标准[1]。显效:治疗72 h内粪便性状及次数恢复正常,全身症状消失。有效:治疗72 h内粪便性状及次数明显好转,全身症状明显改善,无效:治疗72 h内粪便性状、次数及全身症状均无好转甚至恶化。

1.6 统计学分析

采用χ2检验或方差齐同t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般临床资料

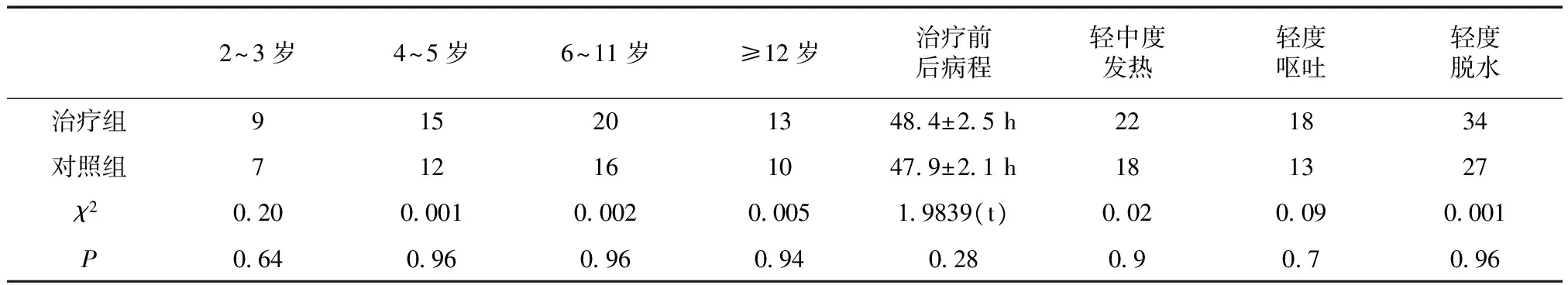

排除资料不完整或失访病例20人。资料完整的病例102例,治疗组57例男30例,女27例,两组各临床资料统计分析无统计学意义(见表1)。

表1 两组临床资料比较

2.2 病原学检测结果

两组临床表现为腹痛、脓血便、粪常规发现有吞噬细胞的患儿共71例。其中治疗组41例,粪便细菌培养阳性24例(检出率58.8%),其中痢疾杆菌14例(福氏志贺菌9例,宋内氏志贺菌5例),致泻性大肠杆菌10例。对照组30例,粪便培养阳性18例(检出率60%),其中痢疾杆菌10例(福氏志贺菌7例,宋内氏志贺菌3例),致泻性大肠杆菌8例。两组细菌培养阳性率无统计学意义(χ2=0.02,P=0.90)。

2.3 两组风险与临床疗效比较

*与对照组比较,P<0.05

如表2所示,黄连素治疗总有效率显著高与头孢克洛治疗组(χ2=8.13,P<0.05),无效率显著低与对照组(χ2=6.54,P<0.05)。治疗组2例无效者,经更换抗菌素治疗3天均达到临床有效标准。对照组10例无效者,有3例6岁以下儿童腹泻次数增加,呈水样便,病程延长5~7 d。

3 讨论

小儿急性感染性腹泻好发于夏秋季节,可分细菌感染性与非细菌感染性。水电解质紊乱和毒素导致多脏器功能衰竭是导致急性感染性腹泻患儿死亡的主要危险因素[2],尤其是5岁以下儿童,不仅发病率高,而且是该年龄组的主要死亡原因之一[3]。因此,及时、合理的临床决策是降低临床风险、提高治愈率的重要前提。尽管,粪便细菌培养是诊断细菌感染性腹泻的金标准,然而,细菌培养通常需要一周时间,检出率也较低[4],而且,部分边远基层医院仍不具备该项检测技术。为此,本研究将腹痛、脓血便和粪常规发现吞噬细胞患儿进行粪便细菌培养,两组总细菌阳性检出率可达到59.15%,显著高与腹泻患儿常规细菌培养的检出率[5]。我们曾经对于两例有不洁饮食病史的发热幼儿(因无腹泻而被剔除),查体发现,患儿精神较差、腹胀,经直肠指检,粪常规检测发现有吞噬细胞,尔后经粪便培养证实为中毒性痢疾。由此提示,详细病史、认真查体与粪常规吞噬细胞检查对于及时、合理的临床决策十分重要,尤其对于基层医院医师具有一定的指导意义。

诚然,抗菌素应用对于防治感染性休克,降低急性细菌感染性腹泻的死亡率功不可没[6]。然抗菌素广泛地、不合理地应用,不仅使耐药菌株的不断增多[6],而且对于小儿急性非细菌感染性腹泻,致使患儿肠道菌群紊乱,加重临床症状,甚至引起抗菌素相关性腹泻[7]。因此,面对临床复杂性和紧迫性,在病原尚未明确前,是否首选抗菌素治疗始终是临床医师面对的一项难题。黄连素是从中药毛莨科黄连属植物(黄檗、黄连、三棵针、唐松草等)根状茎中提取的一种异喹生物碱,具有良好的广谱抗菌消炎的作用,对分泌性、渗出性、炎症性腹泻具有良好的疗效[8],其药理的安全性和不易耐药性,尤为受到广大儿科医师的青睐。但是,黄连素能否作为小儿急性感染性腹泻治疗的首选(一线用药),尚无定论。本研究结果显示,首选黄连素治疗的总有效率显著高与对照组(首选头孢克洛),且未发现明显的副作用和病情加重现象。由此提示,针对临床明确诊断为轻中型急性感染性腹泻的患儿,在密切观察病情的条件下,首选黄连素治疗是安全有效的。

[1]全国腹泻病防治学术研讨会组织委员会.腹泻病疗效判断标准的补充建议[J].中国实用儿科杂志,1998,13(6):381-384.

[2]朱启,于广军,张公惠,等.婴幼儿急性水样腹泻的治疗研究[J].中华儿科杂志,1999,37(3):152-154.

[3]方鹤松.我国小儿感染性腹泻病现状[J].中国实用儿科杂志,1989,4(2):89-90.

[4]杨欣伟,张国成,沈青.儿童腹泻病458例病原学及临床分析[J].陕西医学杂志,2005,34(6):718-720.

[5]杨梦雨,张杰,常荣芬.感染性腹泻病2489例病因分析[J].陕西医学杂志,2002,31(3):197-198.

[6]唐国荣,王舂新,梅柏如.小儿痢疾杆菌菌群分布及耐药性分析[J].临床儿科杂志,2003,21(8):479-481.

[7]廖炀.儿童抗生素相关性腹泻病的研究现状[J].儿科药学杂志,2008,14(6):55-57.

[8]巫烁非.黄连素联合非那根治疗小儿腹泻病50例疗效观察[J].江苏医学,2011,37(3):363-364.

R725.7

A

1672-2639(2011)03-000052-02

2011-04-05;责任编辑徐文梅]