我国企业集团的区域多元化与绩效的关系研究*

2011-11-21张平

张 平

(华南理工大学 工商管理学院, 广东 广州510641)

多元化是企业的一种成长战略, 以资源为基础的观点认为, 企业多元化是异质的经济组织通过资产的利用或开发, 以实现企业保持和提高竞争优势的目的的过程。[1]企业可以从两个维度实施多元化, 行业和区域。企业多元化与绩效的关系一直是理论界研究的热点, 其中, 绝大多数的成果是关于行业多元化对绩效的影响, 而针对区域多元化的研究较少。中国的改革开放, 打破了计划经济下的全国统一大市场, 现在中国市场被称之为联邦市场, 即地方政府区域控制下的分割性市场。[2,3]市场分割为企业的区域多元化带来了机遇和挑战, 本文将用上市公司的数据实证研究区域多元化与企业绩效的关系。

一、文献综述

企业区域多元化是指企业在不同的区域市场上开展经营活动, 区域可以是国内的省、 市, 也可以是国家。已有的研究主要是针对跨国的区域多元化, 即企业国际化, 本文主要是指在中国大陆区域内的区域多元化。企业国际化研究的理论基础有宏观的和微观的对外直接投资理论。宏观层次的对外直接投资理论是以国家利益的获得作为研究的核心, 将国家作为对外直接投资的基本行动主体来分析企业的对外直接投资行为, 主要理论有绝对优势、 比较优势和要素禀赋等理论。而微观层次的对外直接投资理论则是将企业作为一个完整地、 独立地、 自主地追求自身利益最大化的行动主体来考察其国际化行为。微观层次的企业国际化研究的开始是以Hymer提出的“企业特定优势”(Firm-specific advantage )理论,[4]后出现了内部化理论、 产品生命周期理论和集大成、 综合性的Dunning的国际生产者折衷理论。[5]Dunning认为企业如果要对外直接投资必须同时具备所有权特定优势、 内部化特定优势和区位特定优势。随着企业国际化扩张越来越多, 国际化行为的内涵越来越丰富, 除了对外直接投资, 还包括国际外包、 国际战略联盟等, 企业国际化成为企业最关注的战略行为之一, 20世纪五六十年代发展起来的企业战略管理理论开始从企业战略的视角研究跨国公司的发展机制问题, 实现了企业国际化研究重点的转移。20世纪90年代, 企业战略管理研究中提出的以资源为基础的观点和以制度为基础的观点对企业国际化的战略和行为方式具有较强的解释能力。徐明霞等提出, 解释企业区域多元化(国际化)理论主要有三类: 产业组织视角、 资源基础视角和制度基础观视角。[6]

企业战略管理学派中的产业组织视角认为, 企业获得高于平均水平投资收益率、 创造竞争优势的根本是来自于企业之外的环境特点, 其中尤其重要的是与所选行业特点有关的因素、 行业选择决策等。Pan和Tatoglu、Glaister、Erdal就认为, 企业区域多元化受到企业所在行业因素的影响, 包括产业特征、 产业规模等。[6]另有学者指出, 由于不同行业的组合能分散风险, 行业经营风险是影响企业区域多元化的一个重要因素。[6]

以资源为基础的理论起源于Penrose, 她提出的企业成长理论认为, 企业是组织与资源的集合, 企业的扩张取决于内部环境和外部环境的相互作用, 企业成长的方向不仅受到外部机遇的影响, 也受到内部资源, 尤其是闲置的管理资源性质的影响。[7]Wolf认为企业成长可以有多个方向, 包括国内产业多元化、国外市场地理多元化, 这都是企业利用未被充分使用的资源来促进成长的选择。[8]根据以资源为基础的观点, 企业的资源和能力是异质的, 企业区域多元化发展必须拥有一定的资源和能力, 最好是基于核心竞争力进行扩张。Hitt等认为企业国际化是要运用内部资源和能力来弥补由于全球各区域的市场不完全性。[9]企业需要运用内部资源协调不同区域的子公司实现范围经济, 使企业内部能够共享资源和市场机会。国际化企业可以进行跨区域的资源整合, 包括标准化产品、 研发等。

随着新兴市场国家(如中国、 巴西、 印度、 南韩等)经济的发展, 特别是以这些国家的企业为研究对象的规范的战略管理研究成果取得、 发现, 具有显著差异的新兴经济国家的制度环境, 以及制度转型对企业战略选择及其绩效影响的重要性日渐突出, 已成了除了基于产业和基于资源的因素之外的必须考虑的因素。[10]1997年, Oliver提出企业竞争优势来源于组织理论中的“制度”与企业异质性资源的结合。[11]随后, 基于制度理论的解释, 越来越受到学术界的关注和认同, 出现了将其应用于企业战略选择、 国际化战略、 战略绩效等的理论分析和实证研究。[12-14]我国学者运用以制度为基础的观点, 从理论上分析了区域多元化的进入模式的战略选择。徐明霞、 汪秀琼和王欢提出了制度因素(合法性机制)、 区域多元化投资进入方式与企业绩效的整合研究框架。[6]宋铁波、 蓝海林和曾萍则指出正式制度约束主导环境区域的优势企业, 在利用区位优势与形成本身特定优势的基础上, 成为业务领域的“专家”, 倾向于选择区域多元化战略; 而非正式制度主导环境区域的优势企业, 通过构建各种当地关系网络成“本地通”来形成优势, 更倾向于选择产品多元化战略。[8]

很多学者在上述理论的指导下, 开展了区域多元化制度与企业绩效关系的实证研究, 当然这些都是针对跨国的区域多元化(国际化)的。企业国际化可以将企业特定优势、内部化优势和区位优势结合起来, 实现企业资源和能力的跨区域扩张, 提高了资源的利用效率和范围, 能够为企业带来利益。[15]但另一方面, 国际化造成的组织和环境的复杂性带来了管理成本或监督成本、交易成本的增加, 以及增加了企业经营的风险。因此, 尽管有很多学者从不同角度实证研究国际化与企业绩效的关系, 研究成果很丰富, 但却未见一致的结论。有的研究认为国际化程度与企业绩效正相关, 有的认为是负相关, 有的认为是曲线关系, 有的甚至认为这两者之间没有任何关系。[14]这种研究结论的不一致为后续研究提供了空间。

二、研究假设

中国30年的改革开放, 培育了市场竞争和市场经济, 相关的法律、法规不断完善, 政府对经济的管理日益规范, 也就是说企业外部的正式制度逐渐形成和完善。所谓正式制度, 是指人们有意识地以某种明确的形式确定下来, 通过成文的条款、或者由正式运作程序所确立和执行的规则, 常常包括成文的政治制度与法律制度。[8]正式制度具有强制性和刚性, 对经济活动和企业行为将产生深刻的影响。正式制度从两个方面影响了企业竞争优势的构建, 第一, 正式制度降低了企业间的交易成本, 为企业专业化经营创造了良好的环境, 有利于企业资源和能力的形成; 第二, 正式制度保证了企业间公平和激烈的竞争, 拥有更多资源和能力的企业更有可能取得好的绩效。正式制度创造的有效市场机制是一种“公共产品”, 在该区域经营的企业都能享有, 构成企业竞争优势的基础为企业的资源和能力, 这些资源和能力具有一定的可转移性, 因而可成为企业实施行业多元化和区域多元化战略的基础。[16]在正式制度环境下成长起来的企业, 拥有了应对市场竞争的资源和能力, 这种资源和能力是需要与具体的行业和顾客紧密结合的, 只有这样才能比竞争对手更快更好地把握行业发展趋势、 满足顾客需求, 建立竞争优势。这种资源和能力具有很强的专用性, 限制了其延伸到其他行业的效用, 致使企业行业多元化的绩效不好。而在正式制度强的环境中, 当企业跨区域扩张时, 这种专用性的资源和能力在满足不同区域的具有类似需求的顾客方面, 能取得较好的效果, 因此, 企业更愿意实施区域多元化战略。

我国市场很大, 在某一区域发展壮大起来的企业走向全国时, 在企业外部看来, 是获得了更多的市场机会, 并且为企业提供了开拓优势的机会, 企业可以通过内部化获得规模经济和范围经济, 以及通过价值链活动在全国不同地区的布局降低交易成本。从企业内部来看, 企业拥有的资源和能力能够在企业区域多元化的过程中进一步发挥作用, 企业可以运用内部资源在不同区域之间进行有效的转移, 产生了协同效应。企业在不同区域开展经营, 面对更加复杂的环境, 能够促进企业的组织学习、知识开发和创新, 从而强化企业的竞争优势。因此, 本研究提出如下假设:

假设1:区域多元化与企业绩效正相关

我国的以放权为主要特点的经济改革打破了中央集权的计划经济, 但也使得地方政府为了本地区的利益, 采取了一些地方保护措施, 限制外地资源进入本地市场或限制本地资源流向外地, 这打破了原来中国市场的高度统一。这种制度、 人为的分割的市场中, 产品或要素的市场半径不再取决于本身的某些特性和其他相关条件, 而主要由地方政府借助公共权力强制确定。随着中国改革的不断深化和经济的快速发展, 市场分割的具体表现形式也日渐变化, 从限入、 限出的硬性措施逐步转变为如技术壁垒、 质量监督等隐蔽无形的措施。[17]学者们在判断我国市场分割的程度和发展趋势上, 存在一定的差异, 例如, 有学者认为中国市场分割程度是下降的;[18, 19]而有学者则认为中国市场的分割程度是上升的;[3]还有学者认为, 中国市场分割程度先升后降, 呈现整合的趋势;[20]当然也有学者认为, 中国市场分割和地方保护的程度十分严重, 在过去若干年里没有改变。[21]于是就有学者提出了整合的观点, 认为目前中国市场性质为联邦主义下的市场, 即地方政府区域控制下的分割性市场。虽然对中国市场分割程度的判断不一致, 但学者们基本都认为现在国内市场是走向整合的趋势, 但同时也承认地方保护和市场分割的问题的严重性, 对我国经济和企业发展都产生了严重的影响。刘凤委、于旭辉、李琳以我国上市公司为样本, 研究认为, 地方保护主义政策及由此带来的市场分割, 事实上很可能损害、 而不是保护本地区企业的绩效。[22]陈弘和陈晓红认为由于市场分割和地方保护主义, 使得企业采用新技术的市场需求规模“萎缩”和投资成本增加, 因而会降低企业采用新技术的积极性, 不利于产品结构的调整和升级。[23]

在中国这样的地方政府区域控制下的分割性市场中, 实现跨区域经营, 在很多方面带来了成本的上升: (1)由于地方保护的影响, 企业实施跨地区销售自己的产品面临着很高的市场进入障碍; (2)由于各地各级政府所管辖的市场区域内存在产品标准、 技术要求、 营销政策的差异, 导致企业的跨地区营销活动成本过高; (3)选择在准备进入的市场投资设厂或收购兼并, 虽可以打破市场进入障碍, 但却会增加企业投资和降低规模经济效益; (4)受地方保护主义的影响, 中国购并市场的有效性不高, 这严重影响中国企业实施横纵向整合战略的效率; (5)在现行市场管理体制下, 企业的异地投资(无论是自建或收购)在法律上必须以独立法人企业运营, 从而导致单一行业经营的企业不得不采取母子公司管理模式。[24]这种管理模式不适合发挥区域多元化、 实施横纵向整合战略所包含的降低交易成本和扩大规模与范围经济的效益。当这种跨区域经营所带来的成本超过由于市场的扩大所带来的效益时, 企业绩效就将下降。因此, 本文提出如下假设:

假设2:区域多元化与企业绩效负相关

三、 研究方法

(一)样本选择与数据来源

为了消除行业差别的影响, 本文以2007年在深、 沪证交所上市的生物制药公司为研究总样本, 为了尽可能避免信息披露不真实对研究结果的影响, 本研究剔除了一些资料披露不完全的公司, 最后共有合格的样本108个。所采集的数据都是来自上市公司2007年年报和IPO时的招股说明书。

(二)变量的测量

1. 自变量: 区域多元化

Jacquemin和Berry提出的行业多元化熵来测度在公司中的各业务单位之间的相关程度, 行业多元化熵由于具有信息包容量大、测度比较准确的特点, 因此得到了广泛的运用。[25]测量行业多元化熵的指标主要有: 种类计数、 基尼——西皮森(Gini-Simpson)指数和香农(Shannon)指数, 其中由于香农指数更加精确, 性能更好, 得到普遍采用。本文认为测量区域多元化的思路与行业多元化的可以一样, 采取了计算行业多元化熵相似的计算公式, 如公式(1)所示, 值越大表示企业的区域多元化程度越高。

(1)

其中: GE — 企业的区域多元化熵值;

Pi— 第i个地区的销售额占总收入比重;

ln(1/Pi) — 第i个区域的权重;

n — 企业进入的区域数。

2. 因变量: 企业绩效

本文以企业绩效作为因变量, 企业绩效一般可以分为客观绩效和主观绩效, 客观绩效即以企业财务指标为衡量标准, 而主观绩效以顾客满意度、被调查人对企业绩效的主观判断等为衡量指标。在企业多元化与绩效的关系研究中, 绝大多数采用客观性绩效, 选择的财务指标主要有ROA(资产收益率)、 ROE(股权收益率)、 ROI(投资收益率)、 销售收入、 托宾Q值、 EVA(经济增加值)等。不同的财务指标各有利弊, 在理论和实践上没有明确地得出哪个指标是衡量企业绩效最佳指标的结论, 不同的研究由于关注的重点不同, 强调的绩效重点也不同。

Li和Wong认为在新兴市场, 由于管理者短期行为影响和外部环境的波动的不确定, 采用ROA来衡量企业经济效益更为可靠。[26]而ROE是一个直接反映企业资本结构对绩效影响的指标, 被很多研究用来作为测量企业绩效的主要指标。因此, 本文采用ROA、 ROE为企业绩效的测量指标, 其中ROA为净利润除以总资产, ROE为上市报表中的扣除非经常性损益后的净资产收益率。

3. 控制变量

本文所探讨是中国企业集团区域多元化战略与绩效的关系, 但还有其他一些因素会影响这两者的关系。因此, 在借鉴国内外相关研究学者的处理方法, 本文将企业规模、 企业成立时间、 企业资产负债率、 企业财务杠杆率、 每股现金流、 股权结构等因素作为统计分析时的控制变量。

企业规模。企业规模越大, 能够获取和动用的资源就越多, 在实施区域多元化战略时, 成功的可能性就越大。因此, 本文将其作为控制变量。可以用企业资产和员工人数等指标衡量企业规模, 没有优劣之分, 本研究考虑到企业资产对企业多元化战略绩效的影响更直接, 选取样本公司的2007年的企业总资产作为企业规模的测量指标。由于使用原始数据将会夸大异常的企业资产数据的影响, 对最终的回归分析的结果产生不利的影响, 在计量企业规模变量时采用的是企业资产的自然对数, 因为这样处理更有利于进行回归分析。

企业成立时间。企业的年龄代表了企业经营经验的差异和企业制度化的程度, 以及企业战略和组织惯性的大小, 影响了企业绩效。在本研究中, 企业成立时间是指截至到2007年12月31号的存续年数。

企业资产负债率。企业资产负债率直接影响了ROA、 ROE, 本文将其作为控制变量, 是用企业2007年的总负债除以总资产。

企业财务杠杆率。即企业总负债与股东权益的比率, 财务杠杆率反映了债权人和股东的影响, 进而影响了企业绩效。

每股现金流。选取的为上市年报中直接披露的数据。

第一大股东持股比例。股权集中度影响了企业的战略决策和行为, 是企业绩效的重要影响因素。本文选取了测量股权集中度最有代表性的第一大股东持股比例作为控制变量, 是直接选取上市公司年报中披露的数据。

(三)统计分析方法

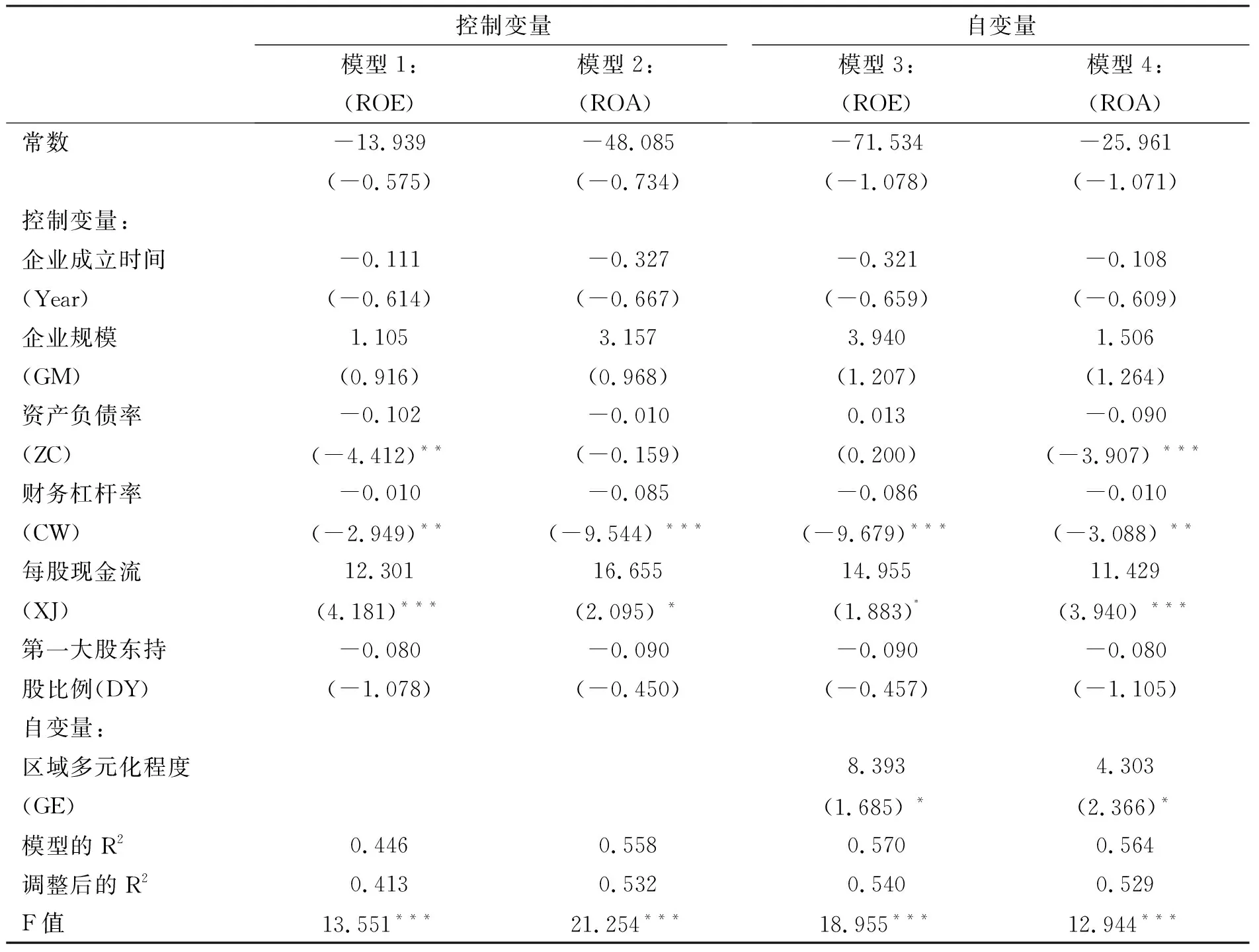

本论文采用统计软件SPSS16.0进行数据分析, 分别进行了变量的描述性统计分析、 各变量之间的相关性分析, 运用多元回归统计分析对假设进行检验。多元回归统计分析采用的是强迫进入法, 分析的步骤如下: 在表2的模型1和模型2中是首先对控制变量进行分析, 模型中因变量分别是ROE和ROA; 模型3和模型4对假设进行验证, 自变量为企业区域多元化程度, 因变量分别是ROE和ROA。

四、 研究结果

(一)变量的描述性统计与相关性分析

变量的描述性统计与相关性分析见表1。由此表可知, 一些变量之间存在较强的相关关系, 显著性水平在0.01以下。由于变量相关系数的显著性受到一些其它因素的影响, 例如样本大小。而且相关系数必须经过假设检验, 因为有时即使两个变量间无关联, 但由于抽样的误差或研究设计错误也可能得到相当大的相关系数。因此, 本研究的相关性分析表明, 部分变量之间可能存在初步的、 表面的相关关系, 系统综合的影响还需进行更深入的分析。同时, 通过显著性检验的变量之间的相关系数都不太大, 表明变量之间的应该不存在严重的多重共线性, 可以进行下一步的回归分析。

(二)假设检验结果

表2是回归分析的结果, 各个模型中的所有变量的方差膨胀系数(VIF)和条件指针都在合理的范围内, 表明它们之间不存在多重共线性。

由表2结果可知, 4个模型的F值都通过了显著性检验, 说明构建的模型是有效的。其中, 模型3和模型4的企业区域多元化程度与绩效(ROA、 ROE)的回归系数分别为8.393、 4.303, 且都通过了显著性检验;这表明假设1获得支持, 而假设2未得到支持, 即企业的区域多元化程度与绩效存在正相关的关系。

表1 变量的描述性统计和相关性分析

N=108

**p<0.01, *p<0.05, 双尾检验。

表2 行业多元化与企业绩效的回归结果

样本数N=108。

表中所列为变量的回归系数β, β下面括号内为该系数的t检验值。

*** P<0.001, ** p<0.01, * p<0.05,p<0.10, 双尾检验。

五、结论与讨论

本研究表明, 我国企业集团的区域多元化与绩效呈正相关关系。这说明, 中国的市场分割对企业跨区域经营造成的效率损失没有由市场扩大所带来的效益大。虽然, 我国企业在跨区域的拓展过程中, 面临着由于地方保护所带来的各种交易成本的上升和经营能力的不足等挑战, 但仍然可以基于自身的资源和能力采取合适管理模式和权变的管理手段, 如变子公司为“假法人”, 仍然按分公司来进行管理, 最大限度的发挥竞争优势, 取得较好的绩效。[27]本研究也间接证明, 中国的市场整体来说是趋向整合的, 地方保护正逐渐减少, 地方政府对企业经营的干预越来越少, 特别是在像生物制药这样的充分竞争性行业中, 市场分割性并没有设想中那么大。

本研究运用以资源为基础和以制度为基础的观点, 以我国上市的生物医药板块中的企业集团为研究样本, 通过规范的实证研究, 得出了有意义的研究结论, 做出了理论上的贡献, 也为未来的研究提供了可供选择的方向。第一, 企业集团在选择区域多元化的同时, 大部分也选择了行业多元化, 未来的研究可以区域多元化与行业多元化的相互关系以及共同作用对企业绩效的影响。第二, 金融危机以后, 国有企业非常强势, 都加大了区域扩张的步伐, 而民营企业的区域多元化的发展速度相对比较滞后, 对这种现象除了经济学的解释, 是否还有其他的理论解释, 比如政治学解释, 因此, 今后的研究可以引入新的理论, 研究国有企业区域多元化的动因及其对绩效的影响。第三, 本研究将“区域”界定为中国内地, 但其他行业的企业集团有很多是进行了国际化经营, 今后的研究可以考虑国别区域, 得出的结果可能不一样, 有新的理论发现。

参考文献:

[1] Hedlund G., & Ridderstrale J. Toward a theory of the self-renewing MNC ∥ Toyne B., Nigh D. International Business: An emerging vision [M]. Columbia, SC: University of South Carolina Press. 1997: 329-354.

[2] Meyer, M.W. China’s Second Economic Transition: Building National Markets [J]. Management and Organization Review, 2008(4): 13-15.

[3] Yong, A. The Razor’s Edge: Distortions and Incremental Reform in the People’s Republic of China [J]. Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(4): 1091- 1135.

[4] Hymer, Stephen H. The International Operation of National Firms: A study of Direct Foreign Investment [M]. Cambridge: MIT Press.1976: 26-31.

[5] Dunning, J. H.. Trade, Location of Economic Activities, and the MNE: A Search for an Eclectic Approach. In B. Ohlin ed., International Allocation of Economic Activity [M]. New York : Holme & Meier Press. 1977: 236-258.

[6] 徐明霞, 汪秀琼, 王欢. 基于制度基础观的企业区域多元化进入模式研究述评 [J]. 外国经济与管理, 2010(9):23-29.

[7] Penrose, E. T. Foreign Investment and the Growth of the Firm. Economic Journal [J]. 1956,66(June):220-235.

[8] 宋铁波, 蓝海林, 曾萍. 区域多元化还是产品多元化:制度环境约束下优势企业的战略选择 [J]. 广州大学学报(社会科学版), 2010(3):45-52.

[9] Hitt, M.A., R. E. Hoskisson & H. Kim. International Diversification: Effects on Innovation and Firm Performance in Product-Diversified Firms [J]. Academy of Management Journal. 1997,40(4):767-798.

[10] Tan, J., & Litschert, R. Environment-strategy relationship and its performance implications: An empirical study of the Chinese electronics industry [J]. Strategic Management Journal. 1994, 15(1): 1-20.

[11] Oliver, C. Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views [J]. Strategic Management Journal. 1997, 18(9): 679-713.

[12] Contractor F. J., & Lorange P. The growth of alliances in the knowledge-based economy. International Business Review [J]. 2002, 11(4): 485-502.

[13] Luo Y., & Peng M. W. Learning to compete in a transition economy: Experience, environment and performance [J]. Journal of International Business Studies. 1999, 30(2): 269-296

[14] Peng M. W. How entrepreneurs create value in transition economies[J]. Academy of Management Executive, 2001, 15(1): 95-108.

[15] Contractor, F.J., S.K. Kundu & C.-C. Hsu. A Three-Stage Theory of International Expansion: The Link between Multinationality and Performance in the Service Sector [J]. Journal of International Business Studies. 2003, 34(1):5-18.

[16] Kotabem M., Srinivasan S., & Aulakh S. Multinationality and Firm Performance: The Moderating Role of R&D and Marketing Capabilities [J]. Journal of International Business Studies. 2002, 33(1): 79-97.

[17] 范爱军, 李真, 刘小勇. 国内市场分割及其影响因素的实证分析——以我国商品市场为例 [J]. 南开经济研究, 2007(5):111-119.

[18] 白重恩, 杜颖娟, 陶志刚, 仝月婷. 地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势[J]. 经济研究, 2004(4):29-40.

[19] 李善同, 侯永志, 刘云中, 陈波. 中国国内地方保护问题的调查与分析 [J]. 经济研究, 2004(11):78-84, 95.

[20] 黄赜琳, 王敬云. 地方保护与市场分割:来自中国的经验数据 [J].中国工业经济. 2006(2):60-67.

[21] 刘培林. 地方保护和市场分割的损失 [J]. 中国工业经济. 2005(4):69-76.

[22] 刘凤委, 于旭辉, 李琳. 地方保护能提升公司绩效吗?——来自上市公司的经验证据[J]. 中国工业经济, 2007(4):21-28.

[23] 陈弘, 陈晓红. 区域产业结构趋同下企业采用新技术的策略 [J]. 财经科学, 2008(4):61-67.

[24] 蓝海林, 李铁瑛, 黄嫚丽. 中国经济改革的下一个目标:做强企业与统一市场[J]. 经济学家, 2011(1): 99-101.

[25] Jacquemin, A. P., & Berry, C.H. Entropy measure of diversification and corporate growth [J]. Journal of Industrial Economics, 1979 (27): 359-369.

[26] Li, Mingfang & Yim-Yu Wong. Diversification and Economuc Performance: An Empirical Assessment of Chinese Firms [J]. Asia Pacific Journal of Management, 2003(20):243-265.

[27] 王晓健, 蓝海林. 中国企业地域多元化的控制机制研究:信息技术能力的视角, 经济科学出版社,2011:259-273.