南北朝时期山臻两摄特殊用韵现象考略

2011-11-20张建坤

张建坤

(广东广播电视大学 文法系,广东 广州 510091)

一、引言

在平水韵里面,“元阮愿月、痕很恨、魂混慁没”这一组韵按顺序被排在第十三,因此被称为“十三元”。平水韵是南宋平水人刘渊(一说为金人王文郁)依据唐人用韵情况,把《广韵》206韵归并而成的,成为后代通用的诗韵。但平水韵把元和痕魂归为一部,与元韵早已经归入山摄的语音实际明显不符。因此,文人在创作中遇到元韵的时候经常出错,所以这一韵被称为“该死十三元”。笔者认为,这里有两个问题值得关注,一是元魂痕韵部形成的时间问题,周祖谟先生认为元魂痕韵部形成于刘宋时期[1]9,而季云起先生认为是在东晋中期[2],在这个问题上存在着分歧。二是元魂痕韵部的语音基础问题。关于这个问题,王力先生指出:“可以这样设想:在南北朝时代,某些地区确有元韵和魂痕元音相同的现象。”[3]98而史存直先生在《关于“该死十三元”》进一步指出元和痕魂合并所依据的是南方音,而不是北方音[4]。季先生也讨论了这个问题,他认为元痕魂不分是根据江东吴音和沛郡一带至长江下游北岸的语音,和史先生的结论略有不同。笔者对史、季两位先生的观点不敢苟同,拟就以上两个问题展开进一步的研究。

二、元痕魂韵部形成的时间

本文所使用的南朝的押韵材料取自周祖谟先生的《魏晋宋北魏时期诗文韵谱和合韵谱》[1]67、《齐梁陈隋诗文韵谱和合韵谱》[5]701,北朝的押韵材料除了以上的两个韵谱外,还搜集了一些墓志资料和其他的一些出土文献*这些文献包括《全隋文补遗》(韩理洲主编,西安:三秦出版社 2004年版)、《汉魏南北朝墓志集释》(赵万里辑校,北京:科学出版社1956年版)、《汉魏南北朝墓志汇编》(赵超著,天津古籍出版社1992年版)、《洛阳出土北魏墓志铭选编》(朱亮主编,北京:科学出版社2001年版)、《新出土魏晋南北朝墓志疏征》(罗新、叶炜著,北京:中华书局2005年版)、《新中国出土墓志》河北卷下册(中国文物研究所, 河北省文物研究所编,北京:文物出版社2004年版)、《隋代墓志铭汇考》(王其祎、周晓薇编著,北京:线装书局2007年版)《河洛墓刻拾零》(赵君平、赵文成编,北京图书馆出版社2007年版)、《沧州出土墓志》(沧州市文物局编,北京:科学出版社2007年版)、《历代石刻史料汇编》下册(国家图书馆善本金石组编,北京图书馆出版社2000年版)、《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第四、五册(北京图书馆金石组编,郑州:中州古籍出版社1989年版)、《碑林集刊》第十一辑(西安碑林博物馆编,西安:陕西人民美术出版社2005年版)。。本文主要采用的是数理统计的方法。为了使计算更加准确快捷,本文使用了麦耘先生根据朱晓农方法制作的韵离合指数以及根据白一平方法制作的卡方检验计算工具。关于这两个方法的详细情况请参看朱晓农[6]203或麦耘[7]。

本文只讨论元韵和痕魂、先仙山之间的韵离合指数。从表1可以看出,元韵和痕魂的韵离合指数为18,说明此时元韵还不能和痕魂合并为一部。元韵和先仙山的韵离合指数为75,说明在东晋时期,元韵虽然和先仙山的关系比较密切,但能否合并还需要卡方检验。卡方检验的结果为20.895(按:本文表格中“@”后的数字都是卡方检验的结果),高于临界值(临界值可以取4.605、5.991、7.378、9.210、10.597。如果临界值定得大些,对两韵分立的标准就放松些,对两韵相混的标准就严些;相反,如果定得小些,对两韵分立的标准就严些,对两韵相混的标准就放松些。本文提到“标准设得最严”或“标准设得最松”都是指在此范围内的。大于临界值,两韵就分开,反之两韵

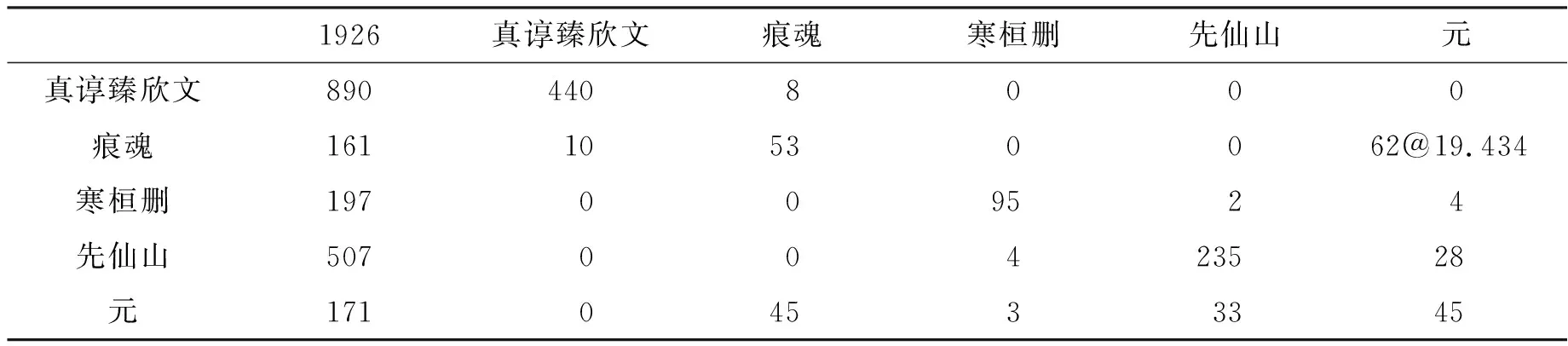

表1 东晋时期元韵和山、臻两摄各韵的韵离合指数表 (单位:韵次)[注]相邻两个韵脚相押一次为一个韵次。

表格说明:本表第二列第一行2470(891+47+417+962+153=2470)是山、臻两摄的总字次[注]一个韵脚每押一次即为出现一字次。例如甲字和乙字之间押韵一次,出现一个韵次,这个韵次是甲、乙共同拥有的。而在这个韵次中,甲字跟乙字押韵一次,甲字有一个字次,而乙字同时跟甲字押韵一次,乙字也有一个字次。由此可知字次总是韵次的两倍,即:Z=2Y。如[王裒]川捐旃泉《于谨碑铭》。在以上这一韵段中,共出现了4个韵脚字,3个韵次,6个字次。。第二列从第二行开始是各韵出现的字次,如891(423×2+27+3+13+2=891)是真谆臻欣文出现的字次。从第三列开始,阶梯形双曲线左下的数字是各韵出现的韵次,如423是真谆臻欣文自押的韵次,27是真谆臻欣文、痕魂两类韵互押的韵次。阶梯形双曲线右上是各韵间的韵离合指数,如61是真谆臻欣文和痕魂两类韵的韵离合指数。如韵离合指数大于90,表明两韵可以合并,如大于或等于50且小于或等于90,说明两韵的关系较密切,但是分还是合则需要卡方检验[注]根据朱晓农的计算方法,如韵离合指数介于50~90之间,则需要分组检验。承麦耘师提示,分组检验的结果不太准确。为避免这一方法的弊端,本文的作法是用卡方检验代替分组检验。为节省篇幅,本文未把卡方检验的表格列出,只是将卡方检验所计算出来的结果放在需要卡方检验的栏内,并用@标识出来。如表一中,75是元和先仙山两韵的韵离合指数,@后面的20.895是卡方检验计算出来的结果。关于卡方检验的方法请参看麦耘《用卡方计算分析隋代押韵材料》(吉林大学编《语言文字学论坛》[第一辑],中国社会科学出版社,2002).,如小于50,表明两韵不合并。

表2 刘宋时期元韵和山、臻两摄各韵的韵离合指数表 (单位:韵次)

合为一部),表明元和先仙山已经分开。元和先仙山及痕魂都不能合并,说明元韵此时正处在从山摄向臻摄转移的中间状态。

从表2可以看出,元韵和先仙山的韵离合指数小于50,刘宋时期元韵和先仙山也是分开的,这和东晋时期是一致的。而元韵和魂痕的韵离合指数介于50和90之间,需要卡方检验。检验的结果为1.125,表明元韵和痕魂已经完全合并。表明此时元韵已经完成了由山摄向臻摄转移的过程。

数理统计的方法表明,元痕魂韵部的形成应在刘宋时期,而不是季云起先生所说的东晋中期,周祖谟先生的观点是正确的。

三、元魂痕韵部的语音基础问题

史存直先生在《关于“该死十三元”》指出“把王力先生《南北朝诗人用韵考》的‘真谆臻欣文元魂痕先仙山删寒桓’部分检查了一下”,结果发现“‘元痕魂同用’的诗都是南朝人所做的”[4]226,又翻检了《全汉三国晋南北朝诗》,发现北方人“元阮愿月”基本上不和“魂混慁没”、“痕很恨”相押,反而和“山”摄的其它几组韵相押”[4]226。季云起先生也说“北朝的用韵乃是魂痕为一部,元山先仙为一部”[2],并且还说“我写这篇原来只希望确证元魂痕不分乃江东吴语的语音,没有想到这个韵部也是沛郡一带至长江下游北岸的”。可以看出认为南朝元痕魂同用是两人共同的观点,但季先生更具体一些。首先应该指出的是史先生的方法是有问题的。因为王力先生在文中已经明确指出“……为了节省篇幅;如果把《百三名家集》里的韵字完全抄下来做一个全谱,自然更好。但是,现在这种办法,除了省篇幅之外还有一个好处,就是诸韵分合的情形更明显些”[8]7,所以王力先生文中的材料仅仅是举例性质的,并不是材料的全部,而且王力先生所选用的材料本来就少,因此史先生的方法是没有说服力的。季先生的方法更可靠一些,但材料不够丰富。笔者在广泛搜集材料的基础上,认为元痕魂在南朝固然应该合为一部,在北朝也同样是不能分开的。下面分两个步骤来说明,一是元痕魂合为一部是南朝、北朝共有的现象,二是说明北方人的作品也是元痕魂不分的。

要说明元痕魂合为一部是南朝、北朝共有的现象,必须通过数据进行对比分析。我们先看一下北魏时期的元韵和其他各韵的押韵情况。

表3 北魏时期元韵和山、臻两摄各韵的韵离合指数表 (单位:韵次)

从表3可以看出,元韵已经和先仙山是分开的,不能合为一部。元韵和痕魂关系比较密切,但不能合并。

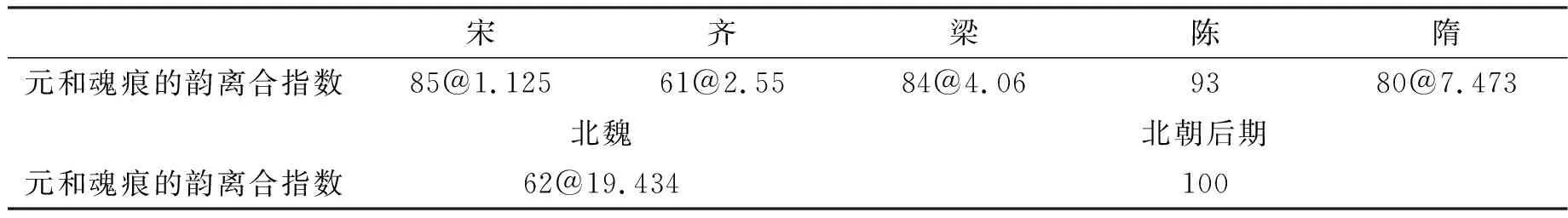

为了更全面说明南、北朝元韵和痕魂的关系,根据《齐梁陈隋押韵材料的数理分析》的数据[9],并结合表2、表3,制成表4。表4是把南北朝各个时期的元韵和其他韵的韵离合指数全部列出进行的对比:

表4 南朝、北朝元韵和痕魂韵离合指数对比

表格说明:为行文方便,本文用“北朝后期”来代称东魏、西魏、北齐、北周。本表中齐、梁、陈和北朝后期的韵离合指数直接来自张建坤[9]40-47。而对于隋代,在写作本文时,笔者又搜集到了一些元和痕魂相押的墓志资料,故在张建坤材料的基础进行了重新计算[9]337。

从表4可以看出,除了北魏时期外,元和痕魂都可以合在一部。北魏时期出现的例外应该是语音发展的不平衡性造成的,也就是说,元韵的主要元音在向痕魂的发展过程中在北方比较慢,南方比较快。到了北朝后期,元韵向痕魂发展的速度才迎头赶上,两韵合为一部。

下面再说元韵和先仙山的关系。从表2、表3元韵和先仙山的韵离合指数来看,在南北朝的前期,无论南朝还是北朝,元韵和先仙山都是分开的。对于北朝后期和隋代,元和先仙山也是分开的,这可以从表5反映出来。表中的数据主要来自张建坤[9]40-47。

表5 齐梁隋北朝后期元和先部韵离合指数表 (单位:韵次)

表格说明:为了制表的方便,表格中的“先”代表先仙山三韵字。为了节省篇幅,刘宋时期元和先仙山的韵离合指数已经在表二列出,此处不再重复。陈代没有出现元韵和先仙山押韵的韵例,不用计算也知道元韵和先仙山是分开的,故未列出。以齐代为例解释一下表格的内容。第三行第二列的“7”是齐代元韵自押的韵次,第四行第二列的2是元韵和先仙山相押的韵次,第四行第三列的“130”是先仙山自押的韵次。第三行第三列双线单元格中的“13”是元韵和先仙山的韵离合指数,表格其他部分依此类推。

从表5可以看出,齐、梁、隋、北朝后期元韵和先仙山的韵离合指数都远远地小于50,综合表2、表3,可以看出南朝、北朝的元韵和先仙山都是分开的,不能合为一部。

从上面的分析可以看出,在南北朝时期无论南方还是北方都不存在元韵和先仙山合为一部的现象。

下面再讨论北方人的作品是否都是元和痕魂分开的。如果北朝的元痕魂不分的作品都像史存直先生所说的是从南朝归顺过去文人所作,那么笔者上面对这个问题的讨论将失去立论的依据,因此必须检讨一下这些作品是否都是南朝人所做。史存直先生在考证这些文人们所用的方音的时候,不仅考虑到作者的籍贯,还考查了他们的经历,而且还要排除那些从南方过去的北方人。笔者认为,史先生这一做法比较严谨,值得肯定。因为古人所说的籍贯往往是几代以前的住处,本人未必在那里住过,所以不完全靠得住,因此,笔者在考查这些人的身份的时候仍然遵循史先生的做法。但笔者发现有些作者被史先生遗漏了。如李骞,《魏书·李顺传附李骞传》、《北史·李顺传附李骞传》有记载,他的生平在《李骞墓志》(《新中国出土墓志河北卷一》,第12、17页,文物出版社2004年版)中更有详细的记载。从他的墓志看,李骞为赵郡人,历任北魏大将军府法曹参军、太宰府主簿,传中书舍人,加通直散骑常侍、散骑常侍、殷州大中正、镇南将军、尚书左丞等职,没有在南方生活的经历,但他也有元魂相押的韵例:昏原奔存《释情赋》。还有杨广、薛道衡、卢思道都没有在南方生活的经历,这一点是被史先生在文中证明了的,但他们都有元痕魂相押的韵例:[杨广]轩言温繁敦《隋秦孝王诔》、[薛道衡]孙恩藩园轩言《宴喜赋》、[卢思道]门恩昆言《赠阳休之》。除以上几位及被史先生排除在外的庾信、王褒、刘臻、虞世基、王胄等人外,近年在北方出土的一些墓志也有元痕魂相押的例子。墓志资料的优点在于文字对墓志的时代、地点记载很明确,不仅便于语音史的断代研究,而且对古代方音的研究也有很高的参考价值。

魂元同用:北魏:萱原存门《贵华恭夫人墓志》、源坤孙贲门言蕃《元遥墓志》、孙原昏魂《元倪墓志》、源轩孙存《元璨墓志》、门轩繁言《元寿安墓志》、门原言存《于景墓志》、蕃孙璠言《武庄王讳融魏墓志》、源温门樽《元子正墓志》、源门尊孙《山徽墓志》、源繁垣门《元液墓志》、蕃暄轩源门《元诠墓志》、鶱鵷奔翻《王使君郭夫人墓志》、蕃温尊门《彭城武宣王妃墓志》、源蕃轩尊《元暐墓志》。

北朝后期:门繁喧存《闾仪同墓志》、门存昆言《公孙甑生墓志》、屯辕翻原昏门魂存《元贤墓志》、屯奔轩魂《徐彻墓志》、门袁阍尊《高百年妃斛律氏墓志》、昆门论尊轩温阍存《刘悦墓志》、屯奔轩魂根飜温门言原昏魂《李德元墓志》[阙名]、轩存门原屯喧尊论《文宣王竫太妃墓志》(以上墓志出土于河北临漳县)、喧论飜存《平等寺碑》(出土于河南洛阳)、源门翻谖《王士良妻董荣晖墓志》(出土于陕西咸阳)、原门昆存《李宪墓志》(出土于河北赵县)。

隋:藩门《张姜墓志》、源轩论《张乔墓志》、源门尊坤《邓昞墓志》、源荪敦门《徐纯及妻王氏墓志》*、飜园门鲲《王衮墓志》*、原昬喧存《寇奉叔妻辛怜墓志》[阙名]、轩存温□言论□门□魂《张琰妻王法爱砖志》(以上墓志出土于河南洛阳市)、门昆言孙《卢文构墓志》(河北涿州市城区)。

痕魂元同用:北朝后期:门孙温尊言轩奔昏恩屯原魂《李祖牧墓志》(出土于河北临漳)。北魏:轩孙根门温《元灵曜墓志》、敦言恩存《统慈庆墓志》(出土于河南洛阳)、门轓恩温《封龙墓志》(河北沧州吴桥县)。

元痕同用:北朝后期:繁蕃恩翻《薛怀儁墓志》(出土于河北临漳县)[注]数据来源以上墓志资料主要来自于张建坤《齐梁陈隋押韵材料的数理分析》,前面上标“*”的本文写作中搜集到资料。北魏时期的墓志出自《洛阳出土北魏墓志铭选编》[朱亮主编,北京:科学出版社2001年版]。

以上这些墓志只有隋代的《杨文愻墓志》、《房周陁墓志》和《李敬族墓志》的注明了作者。《房周陁墓志》的作者为房仁,不见经传。《杨文愻墓志》为杨矩所撰。杨矩虽不见于史传,但据《杨矩墓志》[10]607-609可知,杨矩没有在南方生活的经历。《李敬族墓志》为陆开明所撰,该墓志记载“太子洗马河南陆开明,博物高才,誉重当世。德林愿其叙述,敬讬为铭”,其中的“德林”是墓主李敬族的儿子,也就是隋代有名的文人即李德林。通过记载可知,该墓志的序文为李德林所作,而铭文为李德林托付陆开明所作。所谓“太子洗马河南陆开明”就是陆爽(即《切韵》作者陆法言的父亲)。陆爽,字开明,《隋史·列传二十三》有传,魏郡临漳(曾一度归属河南)人,其父曾任北齐霍州(今山西霍州)刺史,陆爽官至太子洗马,没有南方生活的经历。这两位作者都是北方人,这两方墓志中的元魂痕相押不可能是南方语音的体现。其余墓志的作者虽不可考,但这些墓志都是在北方出土的,地跨河南、河北、山东、山西、陕西广大的北方地区,我们很难想像它们的作者全部是请“南方归顺过去的文人”写的。大量的例证表明北方人也是元痕魂不分的,因此,元魂痕韵部的基础音绝不是南方音,而是南北通行的汉语共同语语音。

元韵和魂痕相押反映的是否方言现象,关系到《切韵》的性质问题,因此,这是一个非常重要的一个问题。因为认为《切韵》所反映的是综合音系的学者,几乎都拿元魂痕相押作为证据。张琨是主张《切韵》综合体系的,他的根据就是“在南方我们从夏侯该的《韵略》和沈约、刘勰的诗文押韵习惯看到‘元’韵字和‘魂、痕’韵字相押;吕静的《韵集》和魏晋时期北方的诗文不那么押韵”[11]14。史存直先生就指出“它替切韵为综合体系说提供了一项有力的证据。就因为‘元阮愿月’按北音应归‘山’摄,而据南音则应与‘魂混慁没’‘痕很恨’同韵,所以切韵就让它独立了”[4]234。何九盈先生指出《切韵》把元魂痕排在一起,是以南朝时代的实际语音作为根据的,反映了南音的特点[12]137。因此,能证明元韵和魂痕相押反映的不是方言现象,是对《切韵》综合体系说的极大挑战,具有重要意义。

四、结论

本文的结论可以归纳为以下几点:

元魂痕韵部的形成在刘宋时期,不是在东晋中期;元韵和先仙不在同一部,这在整个南北朝至隋时期南方和北方都是一致的,并非北方特有的现象,而元韵和魂痕同在一部,在南北朝时期至隋的大部分时间内(北魏时期除外),南方和北方也是一致的,并非南方特有的现象,总之,元韵和魂痕通押的语音基础是南北通行的汉语共同语,而非南方的方音;元韵与魂痕合并的过程中具有不平衡性,北方稍慢一些。

参考文献:

[1] 周祖谟.魏晋宋北魏时期诗文韵谱和合韵谱[M]∥魏晋南北朝韵部之演变,台湾:东大图书公司,1996:67.

[2] 季云起.魏晋南北朝臻山二摄特殊用韵研究[J].语言研究,1996,(增刊).

[3] 王 力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980:98.

[4] 史存直.关于“该死十三元” [M]∥汉语音韵学论文集.上海:华东师范大学出版社,1997:226.

[5] 周祖谟.齐梁陈隋诗文韵谱和合韵谱[M]∥魏晋南北朝韵部之演变,台湾:东大图书公司,1996:701.

[6] 朱晓农.北宋中原韵辙考[M]∥音韵研究.北京:商务印书馆,2006:203.

[7] 麦 耘.隋代押韵材料的数理分析[J].语言研究,1999,(2).

[8] 王 力.南北朝诗人用韵考[M]∥王力语言学论文集.北京:商务印书馆,2003:7.

[9] 张建坤.齐梁陈隋押韵材料的数理分析[M].哈尔滨:黑龙江大学出版社,2008:40-47.

[10] 罗 新,叶 炜.新出土魏晋南北朝墓志疏征[M].北京:中华书局,2005:607-609.

[11] 张 琨.切韵的综合性质[M]∥汉语音韵史论文集.武汉:华中工学院出版社,1987:14.

[12] 何九盈.中国古代语言学史[M].广州:广东教育出版社,1995:137.