人格、应对方式和心理健康的关系研究

2011-11-20赵云龙赵建新

赵云龙 赵建新

目前心理学界对心理健康内涵的理解各有侧重,尚不统一,但比较认可的说法有两种:一是:“心理健康是个体的各种心理状态(如一般适应能力、人格的健全状况等)保持正常或良好水平,且自我内部(如自我意识、自我控制、自我体验等)以及自我与环境之间保持和谐一致的良好状态。”[1];二是:“心理健康是在良好的生理状态基础上的自我和谐以及与外部社会环境的和谐所表现出的个体的主观幸福感”[2]两者都强调生理和心理状况保持正常或良好水平,自我内部以及自我与外部环境的和谐一致是心理健康的重要属性,所以,仅仅将是否出现心身症状或心身症状的严重程度作为心理健康的指标是很不全面的。因此,本研究采用包含广泛内容的SCL-90量表作为心理健康的指标,从感觉、情感、思维等10个方面反应心身状况。

从心理层面考察,人格不是指个别心理特征,而是包括能力、气质、性格等全面心理特征的总和;从社会行为层面看,人格具有时间延续性和情境一致性的行为倾向。因此,人格作为一种广泛而稳定的个体内部因素,与心理健康有着密切关系[3-4]。人格类型的差异会导致个体认知及主观体验等心理因素的差异,产生相应的生理及心理反应,从而影响个体的心理健康。研究表明,人格特点与心理健康水平有显著的相关关系,甚至特定的人格类型可作为心理障碍高危人群的筛查指标[5]。如:精神质和神经质特点明显的个体,心理健康水平较正常人低,且神经质人格维度的影响最大[6]。

人格对应对方式影响的内在机制和原因,大致有两种观点:一种是个体选择与使用的应对方式具有人格偏好倾向,不同的人格类型与特定的应对方式相应,二者具有共变性,因此,人格的特性决定了个体在不同应激情境中的应对方式具有一致性、稳定性和独特性。这一关系最早由应对特质理论(trait-oriented coping theory)提出,该理论认为甚至可通过测量人格的个体差异来预测个体应对方式。这一观点促使人们在寻找影响应对方式的因素时,主要集中在人格因素方面,并已获得较为一致的结论:人格特征与应对方式存在密切的关系,如:肖计划,温盛林,陈红,李育新,马煊等[7-11]。另一种是人格作为一种应对资源,对应对方式产生直接和间接地影响,人格既可以与主观资源(如态度、动机等),也可以与客观资源(如社会支持等)产生交互作用,共同决定应对方式。

此外,从生物—心理—社会医学模式看,个体的心理健康与应激结果紧密相关,而应对方式作为其二者之间的中介因素,是影响个体心理健康的一个重要方面。有研究认为,个体在高应激状态下,如果缺乏社会支持和良好的应对方式,则心理损害的危险度可达43.3%,为普通人群危险度的2倍[12]。张月娟采用路径分析方法研究应对方式对抑郁的影响发现,生活事件对抑郁的直接影响不显著,其影响是经由负性自动思维及应对方式的中介作用而间接实现的[13]。可见,应对方式作为中间变量,位于两者之间起到选择和过滤加工的作用,扮演心理健康“促进者”或“阻碍者”的角色。

1 对象与方法

1.1 对象 采用团体施测方式,对761名中职新生进行纸笔测验,问卷当场收回。其中男生220人,女生540人;年龄16~20岁,平均年龄为(16.26±0.874)岁。

1.2 工具与方法 ①SCL-90量表,又名症状自评量表(Self-reportng Inventory),由Derogatis编制于1973年。项目采用5级评分制,共10个因子,得分越高,说明心理健康状况越差[14]。本研究的Cronbach’sA lpha系数为0.944;②卡氏16种人格因素测验(16PF):本研究选用由戴忠恒和祝蓓里于1988年修订完成的中文版量表,测验共187个题目,涉及个人兴趣和态度等问题[14];③应对方式问卷[14]:由肖计划于1996年编制,该量表包括62个条目,共分为6个分量表:解决问题、自责、求助、幻想、退避、合理化,3大类:成熟型、不成熟型和混合型。本研究的Cronbach’sA lpha系数为0.624。采用同一时段,以班级为单位对761名中职生进行施测。

1.3 数据处理 数据输入SPSS 15.0进行处理。

2 结 果

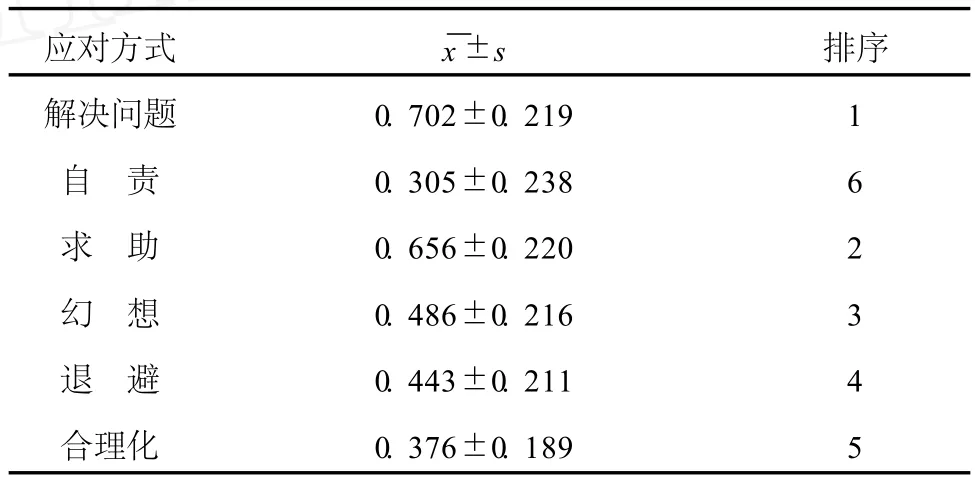

2.1 应对方式与心理健康相关 被测试的761名中职生中,使用的应对方式排序依次为:解决问题、求助、幻想、退避、合理化和自责,见表1。

表1 中职生使用应对方式次序

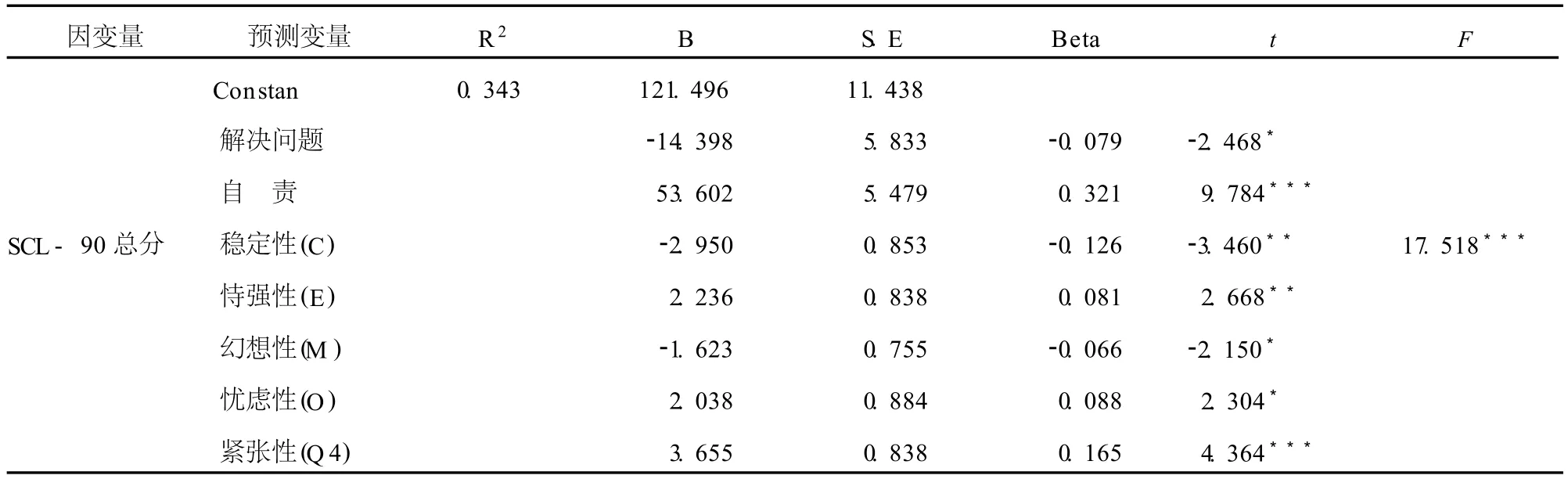

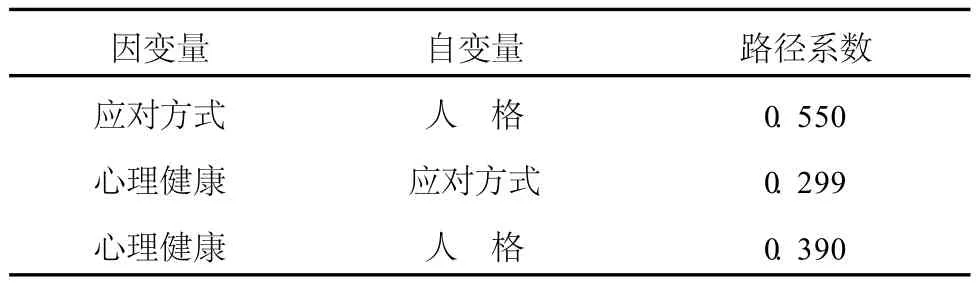

2.2 人格、应对方式对心理健康的回归分析 从表2可以看出,解决问题(P<0.05)和自责(P<0.001)对个体心理健康分别有显著的正向和负向预测作用;稳定性(P<0.001)、幻想性(P<0.05)对个体心理健康有显著的负向预测作用,恃强性(P<0.01)、忧虑性(P<0.05)和紧张性(P<0.001)对心理健康有显著的正向预测作用。表3得知,个体的应对方式对心理健康有一定的预测作用(0.299)。

表2 人格、应对方式对心理健康的多元逐步回归分析

表3 人格、应对方式和心理健康的标准回归路径系数

3 讨 论

研究结果显示:个体应对方式对心理健康有直接作用,人格同时对两者有直接作用,而且人格可以通过应对方式对个体心理健康产生间接影响。通过结构方程进行检验,结构模型拟合度较好(N F I=0.795;IF I=0.831;TL I=0.805;CF I=0.830;RESEA=0.069)。

成熟型应对方式可对心理健康产生正向的预测作用,而不成熟型应对方式对心理健康有负向的预测作用,即采用不成熟型应对方式较多的个体,其心理健康状况也较差[15]。其中,解决问题(P<0.05)和自责(P<0.001)对个体心理健康水平分别有显著的正向和负向预测作用,其他4种应对方式对心理健康水平的预测未达显著性水平,原因有三,一是消极和不成熟型应对的病因学意义大于积极和成熟型应对,即消极应对对心理健康水平的负性作用远大于积极应对对心理健康水平的正性作用。因为伴随消极应对出现的自我归因倾向容易把生活中的失败和挫折解释为能力不足,从而引起自尊的损害和自我价值感的降低,形成恶性循环[16];二是应对方式作为应激与心理健康的中间变量,其对心理健康水平的影响会与另外的潜在变量或隐含变量共同发生作用,因此,单独呈现二者关系时,求助、幻想、退避和合理化4种应对方式的预测作用不明显;三是应对方式的三分法有人为性和静态性,而应对结果的有效与否受具体环境影响,具有动态性,因此,应对方式的正负两种属性与应对结果的有效与否并没有一一对应的关系。

此外,由于应对方式对心理健康有直接影响,因此人们在测量应对方式时,往往通过因素分析把应对方式划分为不同性质的类型,如积极应对、消极应对和综合应对,成熟型、不成熟型和混合型等。个体越是经常使用积极、成熟型的应对方式,心理健康水平就越高,反之亦然。但以往的研究表明,任何测试群体都会同时使用多种应对方式综合处理生活事件。因此,对个体应对方式的辅导,即如何增加积极、成熟应对方式使用概率,是一个重要课题。

人格对应对方式的直接作用是0.550(见表3),其中聪慧性(P< 0.05)、兴奋性(P< 0.05)、有恒性(P< 0.001)、敢为性(P<0.05)、自律性(P<0.001)对应对方式有显著的正向预测作用,而世故性(P<0.001)和忧虑性(P<0.01)对应对方式有显著的负向预测作用。说明解决问题作为一种成熟的应对方式,要求个体不仅要能够理智的分析问题、注重现实,做事尽职尽责、严谨自律、有较强的责任心和道德感,而且需要个体富有才识、善于抽象思维,且对挫折有较强的容忍度和情绪稳定。

敢为性(P<0.05)对自责的应对方式有显著的负向预测作用,而敏感性(P<0.01)、忧虑性(P<0.001)和紧张性(P<0.001)对自责有显著的正向预测作用。说明具有退缩和自卑等人格特点的个体更多的使用自责来应付环境中的事件,与之相反,个体越自信、情绪越平和,越少使用自责。

有恒性(P<0.01)和敢为性(P<0.05)对退避有显著的负向预测作用,而敏感性(P<0.05)和紧张性(P<0.01)对自责有显著的正向预测作用。退避作为一种不成熟型的应对方式,深受自卑、退缩、敏感和紧张等人格特征的影响。

兴奋性(P<0.01)和有恒性(P<0.001)对求助有显著的正向预测作用,独立性(P<0.001)对求助有显著的负向预测作用。即团体依附倾向越高,使用求助的频率也越高。

有恒性(P<0.01)和幻想性(P<0.05)对合理化的应对方式有显著的负向预测作用,而怀疑性(P<0.05)和紧张性(P<0.05)对合理化的应对方式有显著的正向预测作用。合理化作为一种混合型的应对方式,在应对行为上表现出一种矛盾的心态和两面性的人格特点,既与“力求完善合理”有关,也与“苟且敷衍”有关。

综上所述,“解决问题—求助”作为成熟型的应对方式,在应对行为上表现出高能力、高自信的人格特征,不成熟型的应对方式在行为上表现出低能力、低自信。可以推测,这与以往的应对经验有关,也与受遗传因素影响的人格特质有关。

人格对心理健康的直接作用是0.390,间接作用是(0.550×0.299=0.164),人格对心理健康的总作用为0.554(见表3)。其中稳定性(P<0.001)、幻想性(P<0.05)对个体心理健康有显著的负向预测作用,恃强性(P<0.01)、忧虑性(P<0.05)和紧张性(P<0.001)对心理健康有显著的正向预测作用。说明心理健康的个体具有成熟而稳重、自信、心平气和等人格特点。出现这一结果可能有两种解释:首先,个体的心理健康确实以上面的5种人格特质为自变量;其次,采用多元逐步回归分析,移除变量默认的显著性标准为P≥0.10,其他11个变量未满足标准,不排除文化、地域和遗传等额外因素的影响。因为本文采用的16PF由西方学者编制,由于文化和遗传方面的差异,中西方人格结构存在明显的差异。有关研究表明,中国人在描述人格特点时有自己独特的角度。不仅如此,美国以外的许多国家的研究都肯定:人格模型在不同文化和地区会有或多或少的差异性[17]。对稳定性等5种人格特质与中国人人格量表(Q ZPS)进行意义分析发现,稳定性、幻想性与“行事风格”相对应,恃强性与“善良”和“才干”相对应,忧虑性与“处世态度”、紧张性与“情绪性”相对应。说明稳定性等5种人格特质达到显著性水平有可能是它们与中国人的人格特质较为一致。

[1]林崇德,杨治良,黄希庭.心理学大词典[M].上海:上海教育出版社,2003:45

[2]王登峰,崔红.心理卫生学[M].北京:高等教育出版社,2003:19

[3]孙录.高中生个性、防御方式与心理健康的相关性探讨[J].中国临床心理学杂志,2000,8(4):231-232

[4]周敏娟.高考生焦虑水平的多因素偏相关分析[J].中国心理卫生杂志,2000,14(3):200-201

[5]谭晖,储海宝,袁仁曦.上海市1036名中学生心理健康状况及人格类型[J].中国学校卫生,2004,25(1):86-89

[6]姬成伟.初中生人格、应对方式及父母教养方式对其心理健康的影响[J].中国学校卫生,2006,27(2):143-147

[7]肖计划,李晶.青少年学生不同个性的应付行为研究[J].中国行为医学科学,1996,2:79-81

[8]温盛林,韩自立,顾华英,等.影响心理应付方式的因素分析[J].中国心理卫生杂志,2001,15(3):158-159

[9]陈红,黄希庭.中学生人格特征与应对方式的相关研究[J].心理科学,2002,25(5):520-522

[10]李育辉,张建新.中学生人格特质、主观应激与应对风格之间的关系[J].心理学报,2004,36(1):71-77

[11]马煊,陈龙.应对方式、人格特征与应激水平的关系[J].中国临床心理学杂志,2004,12(1):48-49

[12]Ray C,Lindop J.The Concept of Coping[J].Psychological Medicine,1982,1:358-359

[13]张月娟.生活事件、负性自动思维及应对方式影响大学生抑郁的路径分析[J].心理发展与教育,2005(1):96-99

[14]汪向东,王希林,马弘,等.心理卫生评定量表[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):31-35

[15]王渭玲,汪勇.276名医科大学生应对方式、人格与心理健康调查[J].中国心理卫生杂志,2003,17(2):118-119

[16]胡军生,王登峰,滕兰芳.人格和应对方式与心理健康的关系[J].西南大学学报,2007,33(6):28-31

[17]王登峰,崔红.解读中国人的人格[M].北京:社会科学文献出版社,2005,8:34-36