我国高校“文化产业管理”专业学科定位探析

2011-11-12张斌

张 斌

我国高校“文化产业管理”专业学科定位探析

张 斌

目前,我国高校“文化产业管理”专业理论与实践缺乏明确的学科定位,没有确定的内涵与一致公认的外延,造成各高校在文化产业管理专业的建设过程中面临课程设置空泛、毕业生就业缺乏针对性的问题。解决的办法只有以退为进,放弃大而全的发展思路,将重点放在建设一两个具有现实可操作性的专业方向上。

文化产业;学科定位;空泛;专业细分

“文化产业”正式成为政府的政策目标并大力倡导,肇始于1997年的英国。彼时,英国政府为应对经济衰退,特别成立了“文体传媒部”,力图将“文化产业”作为振兴经济的突破口,并组建了一个“创意产业专家组”,进行创意产业界定、创意产业纲要拟订、创意产业成果计量等工作。在英国的鼓噪下,其他国家也纷纷跟进,宣布发展自己的“文化产业”。[1]

2002年,清华大学的熊澄宇教授为中共中央政治局做了一个关于西方文化产业发展的前沿报告,使文化产业开始进入中国政府决策层的视野。2004年,教育部率先批准山东大学、中国海洋大学等几所高校设立“文化产业管理”专业。此后,“文化产业管理”专业在我国的高校中如雨后春笋般地发展起来,多达几十所。办学的层次涵盖高职、本科、硕士和博士。

但是在“文化产业管理”学科建设的迅速推进中,一系列问题开始凸现在人们面前:作为一门新生的学科,它在其他业已成熟的学科体系中位置何在?它区别于其他学科的特色是什么?文化产业的理论与实践之间的巨大鸿沟如何弥合?这些问题,值得该领域的专家学者深入探讨。

一、我国高校“文化产业管理”专业学科定位中存在的问题

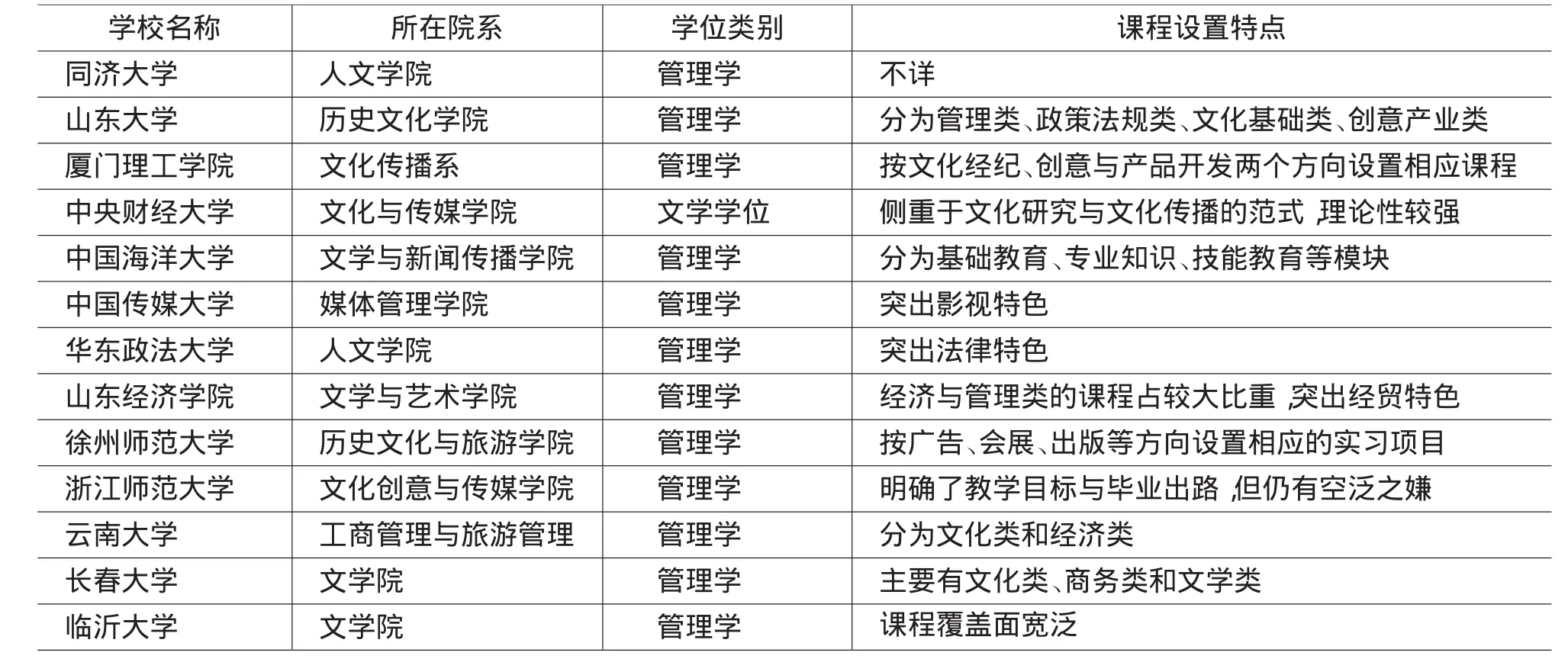

为了更具体地透视问题之所在,笔者登陆了13所学校的网站后整理出了一个统计表(见表1)。

表1 设立“文化产业管理”专业的部分院校

从表1来看,各高校在“文化产业管理”专业的定位上取得了共识,这从授予学位的类别上即可明显看出:除中央财经大学外,其他高校均颁发“管理学”学位。中央财经大学由于将学科建设的侧重点放在文化研究与文化传播上,故颁发“文学”学位。

但是在实现学科定位的途径上,各高校有明显的差别。13所学校中,有6所把专业设在中文系,两所设在历史系,一所设在传媒管理系,一所设在工商管理系,一所设在传播系。就“文化产业管理”的学科本义而言,似乎设在管理系更为合适一些。因为在文史类院系所开设的“文化产业管理”课程中,经管类课程的比重普遍不太大,结构也不甚合理。

曾有学者提出应在全国制订一个统一的“文化产业管理”教学大纲,编写统一的教材,使学科建设更加规范,但因为目前无论决策层还是学术界对“文化产业”的内涵与外延缺乏一个明确的界定,导致了理论困境与实践难题。2003年,由中宣部牵头,成立了国家统计局、文化部、广电总局、新闻出版总署、国家文物局等单位组成的“文化产业统计研究课题组”。2004年,课题组制订了《文化及相关产业分类标准》,根据该标准,文化产业是指“为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合”。《分类标准》将“文化产业”分为核心层、外围层和相关层,各层下面又有一些更为具体的行业。

总体上看,我国对“文化产业”的界定有两点值得商榷之处:一是过于宽泛,几乎无所不包,甚至将一批本不属于文化产业的行业也纳入了文化产业的范畴,把“文化产业”变成了“万金油”,从而失去了现实针对性,也使其存在的意义打了折扣;二是过于注重物质利益的创造,忽视了“文化产业”对人们的精神影响力。在《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》等国际法文件中均渗透着保障公民文化权利的条款,这已成为文明社会的共识。随着我国经济实力的快速增强,政府已经意识到了保障公民文化需求的必要性。笔者预计:在我国基本解决民众的物质需要后,必将把保障民众的文化需求提上议事日程,如免费教育、免费享用文化设施与服务等。在2004年的文化产业《分类标准》中,公园管理、游乐园、休闲健身娱乐等活动因为存在争议,未被纳入产业类别,不能不说令人遗憾。

过分追求“产业”而忽视“文化”,将“产业”作为中心词,将“文化”作为定语,此类现象在实践中屡见不鲜。各级政府的工作报告中时常把新建了多少文化市场、文化产业区作为政绩,只强调文化市场实现了多少销售额,创造了多少就业机会,而没有考虑为此付出的巨大投入。笔者在《“文化产业”与经济增长的关系之研究》一文中,曾以具体的统计数据指出:“文化产业”对经济增长的作用是有限的,“文化产业”的发展应当因地制宜,科学决策。英国的谢菲尔德就是一个盲目发展文化产业的牺牲品。[2]

二、解决我国高校“文化产业管理’专业学科定位中问题的途径

“文化产业”界定上的含混不清导致理论与实践的背离。在实践中,人们更关心的是如何通过文化产业的运作取得经济效益,此时的“文化产业”主要指广播、影视、图书、报刊等较易进行市场化运作的行业;而在理论研究中,不同学科的人往往从自己的专业出发切入“文化产业”。盲人摸象的结果使“文化产业”的研究对象过于宽泛,使我们难以找到普适性的研究方法。我们知道:经济学、社会学等学科经过漫长的发展,体系愈益成熟,比如经济学中的边际分析和均衡分析,社会学中的田野调查,都凸显了其专业特色,而“文化产业”没有确定的研究对象,没有适用于本学科的研究方法,则其理论建设的道路将很漫长。马克思主义辩证法对人们认识世界的过程做了一个高度概括:实践→认识→再实践→再认识,如此循环往复。而目前众多开设“文化产业管理”专业的高校普遍面临一个棘手的问题:文化产业缺乏成熟的理论体系,不能有效地指导实践,毕业生就业问题难以解决,文化产业理论也无法经由实践得到升华。在表1中的高校中,有些学校宣称毕业生的就业方向包括新闻出版、广播电视、演艺会展、文化管理、文化经纪等众多领域,但每个领域对从业者的要求都不一样,“宽口径”培养的结果往往是“什么都懂,什么都不精”,使文化产业管理专业的毕业生在求职时,竞争不过那些网络编辑、出版发行、动画制作等专业的学生。

由于文化产业包罗万象,它事实上成了一种很抽象的“普遍”。但是,“文化产业”终究还要依靠出版、影视、艺术设计等具体行业的发展而发展。因此,“文化产业管理”专业在学科定位上宜“以退为进”。具体来说,就是各高校根据自身的学术条件和特色,结合本地的现实情况,因地制宜地推出一个或几个具有明确针对性的专业方向,进行专业细分,使教师有更加明确的教学目标,使学生有更加明确的职业导向,如此方可得到实践活动的有力支持,解决学科建设中“上不着天,下不着地”的问题。澳大利亚昆士兰科技大学的“创意产业系”①澳大利亚的“创意产业”即中国所谓的“文化产业”。在文化产业的学科建设上很值得我们借鉴:他们建立了一种政府、大学、文化企业的互动机制,政府提供一定的资金支持和总体规划,学校聘请一些长期从事实际工作的专家参与教学与研究,并发现富于创意的人才,为企业发展进行人力资本的储备,而学生也可以在求学期间获得实习和锻炼的机会,企业与学校的互动也有助于学术研究的进一步开展。

与“专业细分”相对应,各高校所颁发的学位类别也应以自己的侧重点而定,不一定全都是“管理学学位”,比如中央财经大学就根据自己的课程设置特点颁发“文学学位”。同样,其他学校也可颁发“历史学学位”、“传播学学位”等。但这有一个问题:将“文化产业管理”分解到其他具体学科里,对“文化产业管理”的学科建设有何裨益?笔者认为:鉴于目前“文化产业管理”在学科建设中存在“大而空”的问题,没有坚实的实践基础和理论基础作支撑,长此以往必将陷入死胡同,而专业细分至少可以使“文化产业管理”赢得了一丝喘息的机会,使之免于窒息,在此前提之下才能谈到进一步完善的问题,这种暂时的后退决不是倒退,而是从长计议。至少在目前,“文化产业管理”可以起着总括广播影视、动漫游戏、演艺经纪等各个具体行业的作用,在宏观产业规划、行业间协调等方面发挥积极作用,就如哲学与各门具体科学的关系那样。

在我国开设“文化产业管理”的高校中,似乎南方地区的高校率先意识到了专业细化的必要性。在表1里,徐州师范大学和厦门理工学院的专业设置就很有新意。徐州师范大学按广告、会展、出版等方向设置了相应的实习项目,便于学生更好地进行专业定位,增强了毕业生求职的针对性。②参见徐州师范大学历史文化与旅游学院《文化产业管理实践教学大纲》,http://lwl.xznu.edu.cn/s/14/t/1078/9d/7b/info 40315.htm。厦门理工学院则将“文化产业管理”划分出“文化经纪”、“创意与产品开发”两个方向,针对不同的方向设置不同的专业课,③参见厦门理工学院文化传播系简介,http://ccd.xmut.edu.cn/ReadNews.asp?NewsID=1587。加上投资兴建的众多教学辅助设施和密切的校企联系,使学生既能找到开学的“入口”,也能找到毕业后的“出口”。厦门理工学院的“创意与产品开发”方向似乎深受我国台湾地区的影响,在台湾开设的“文化产业”课程体系里,就有流行用品设计、生活家具设计、创新生活设计等模块。台湾的“文化创意产业”统计范畴里,“创意生活产业”是其中很重要的一部分。根据《2008台湾文化创意产业发展年报》,“创意生活产业”是指那些以创意整合生活,提供具有高质量美感及深度体验的产业。当然,厦门与台湾之间便利而又密切的联系是其他高校所不具备的,厦门理工学院文化传播系的发展较好地体现了因地制宜的原则。中国传媒大学和华东政法大学也不约而同地在课程设置中突出了“影视”和“法律”特色。可见,各高校似乎在无意识地向“专业细分”的方向靠拢。

一门学科从诞生到成熟需要经过漫长的过程,需要众多学者的不懈努力。当孔德率先创立“社会学”时,许多人对它能否成为一门学科深怀疑虑,但是经过两个世纪的努力,社会学以其枝繁叶茂的众多分支学科和交叉学科傲立于社会科学的丛林。我们有理由相信:若干年后,“文化产业”终将成为一门深受人们关注的成熟学科。

[1]张斌.“文化产业”与经济增长的关系之探究[J].学术论坛,2009,32(12).

[2][澳]M.MOSS.勇敢还是愚蠢——20年来谢菲尔德文化产业区之回顾[M]//张斌,译.叶取源,王勇章,陈昕.中国文化产业评论.上海:上海人民出版社,2007:5.

G642.0

A

1673-8616(2011)05-0121-03

2011-05-23

张斌,山东艺术学艺术文化学院讲师、博士(山东济南,250014)。

潘丽清 实习编辑:田 力]