高丽文学的审美心理结构探析

2011-11-07蔡美花

蔡美花

□东北亚文化研究

高丽文学的审美心理结构探析

蔡美花

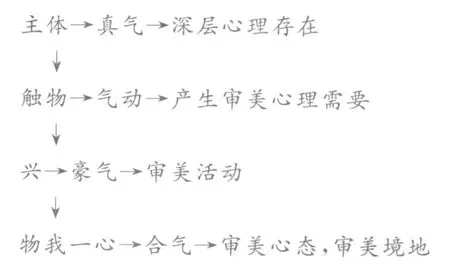

朝鲜民族的深层审美心理潜藏于高丽时期作家的审美心理结构的深层之中,它规定和制约着他们的创作和思维;这种深层心理通过“寓兴触物”、“触物生情”的审美心理活动过程获得了蓬勃的生命力。为了艺术意象的诞生,高丽文人进入物我俱忘的状态,回归“气”的本源,达到了“物我一心”的审美心态。高丽文学审美心理结构形成的中心环节乃是作家的“气”。

天性;寓兴触物;物我一心;合气

所谓审美心理结构,就是作家与作品互相适应的本质力量的心理基础,也是以往的审美活动在作家心理中内化的结果。作家的审美心理结构,与其民族在悠久的审美活动过程中形成的深层心理相通,尤其与其民族审美心理发展的趋势合拍。所以,民族美意识的心理结构,首先以民族的深层心理存在为基础,同时表现为感知、想像、理解、情感等心理活动和特定的审美心态。

一、“文章得于天性”——高丽文学的深层审美心理

高丽时期的文人们认为,“盖文章得于天性”、“意本得于天,难可率尔致”。所谓“天”或“天性”,乃是人固有的本性,也可以说是遗传下来的深层审美心理结构。深层审美心理结构,是社会历史的沉淀。人类的深层心理结构是遗传的脑结构所产生的“宗族记忆”或“原始意象”。作家在受到特殊事件或物象的刺激时,蕴藏于意识的深层心理(原始意象),就会爆发性地上升到意识的表层,表现为强烈的审美体验。

深层审美心理乃是通过原始意象亦即原型而得以表现的。原型作为带有历史文化的普遍性和原初性的基本形式,是反复的叙述构思、性格类型、情节结构或形象和意象等在作品中形象化的再现。

在高丽文学中,表现得最为明显的是生命原型。这样的生命原型,作为一种人生状态,早在新罗的乡歌《薯童歌》里就表现为不受社会和传统文化束缚的生命的本能性冲动。这首乡歌,宣泄了生命本体的欲求,闪烁着追求绝对生命自由的光芒。像这样的乡歌,与其说它是性欲的放纵或无秩序的人的行为表现,莫不如说它是对生命与生活的热爱,是一种实现自己意念和勇气的体现。当然,这种对生命和生活的炽烈欲望,最早表现于《檀君神话》中的熊女形象,也表现于驾洛国百姓为了迎接自己的国王首露王的诞生而吟唱的原始歌谣《龟旨歌》。珍惜生命的古代朝鲜人的生命意识,是以现世为中心的哲学思维得以产生的一个重要原因。而在朝鲜古代,生命与美又有密切的关联。实现生命本体的欲求、感知生的快乐,几乎是朝鲜古代文学作品共同的主题。像《调信一生》这样的传说,虽然具有强烈的佛教色彩,但也完美无遗地体现了佛教徒调信生命本能的欲求和实现这一欲求的迫切企望。

在高丽文学中,生命原型通过“无为”、“自然”思想意识的表现而达到极致。高丽的诗人们借助大自然所具有的原初性、质朴性、不变性、广大性和永恒性等属性,达到了“物我一致”的境地。

郑知常的《长源亭》就是这样:

玉漏丁东月挂空,

一春天与牡丹风。

小堂卷箔春波绿,

人在蓬莱缥缈中。[1]

郑知常站在睿宗与郭舆曾经同游的长源亭上,情不自禁地走出现实空间世界,达到“人在蓬莱缥缈中”。据传说,堑城坛是在马尼山顶上用石头垒成的祭坛,当年专供檀君举行祭祀仪式之用。诗人乘风登上天界的瑶台,在豁然开朗的美丽无比的天地间,进入了无我的境地。高丽的诗人在这种与大自然合而为一的无我境界里,强烈地表现出“自然无为”的意识,展示了人的自然本性。

朝鲜古代的生命原型,在高丽儒士的文学中,大体上是通过长生不老的愿望、对理想世界的憧憬和无为、自然的思想意识而得到淋漓尽致的体现。这样的体现,不仅增强了这些作品的美的情趣,而且体现了朝鲜民族传统在那个时代的高扬。这样的体现,反过来又证实了高丽文人的深层心理存在。从中可以得知朝鲜古代的哲学基础与美学基础是与其生命意识密不可分的。这一点,在高丽国语抒情歌谣中表现得更加透彻。

一般说来,被统称为高丽歌谣的高丽国语抒情歌谣,大部分是以爱情为主题的。因此,它也被称作爱情歌谣。而如果从民族深层审美心理的角度着眼,则应当说是生命原型在新时代的体现。更加新颖地体现《薯童歌》的精神世界与风格的高丽歌谣,没有才子佳人式的缠绵悱恻,也不采用优雅得体的表现方式,而是大胆地赤裸裸地表现着男女间的爱情。男女之情,在高丽歌谣里被视为至高无上的存在。这种对纯洁的始终不渝的永恒爱情价值的追求和不加掩饰的赤裸裸的性欲,可以被视为一种生命意识的变形。

高丽的诗文学,正是把主体的感性需要作为其文学活动的原始动力。高丽歌谣的作者,包括寒微出身的两班在内的歌客、歌女和商人等庶民阶层的平民。高丽歌谣盛行的时期,大体上是处于元朝统治的80年间和忠烈王朝到中正王朝之间。由于这一时期佛教堕落,朱子性理学则被学者大力倡导,因此,当时高丽人的精神信仰开始崩溃,对传统儒教的伦理道德和佛教的禁欲主义及来世观产生了怀疑,而潜藏于深层心理的生命意识则像无法遏阻而爆发的活火山一样苏醒了过来,且表现得相当强烈。尤其是高丽歌谣的创作阶层又是以平民阶层为中心,这些作者更容易冲破道德的束缚,易于摆脱伦理的限制,而且最终恢复了生命的野性威力和原始活力。这些作者珍视爱情,把性爱作为最主要的生命活动的观察对象,从而力图重新探求生命的存在方式、生命意识和生命力。

在高丽时期,被人们重新认识和表现的生命原型,后来又为朝鲜朝时期的文学所继承。它不仅表现在对律道国或无人岛理想乡的向往和对自由生命的追求,也表现在春香的以人与人平等相处为基础的性爱和彩凤自主的爱情观。特别是到了18世纪后半期,在平民诗人的时调与歌辞中得到了充分体现。这种生命原型,是在庶民的美意识的观照下,带着摆脱封建束缚与压抑的现代性质,以展示自然生命力的意识而爆发出来的。

民族深层审美心理意识,潜藏于高丽时期作家的审美心理结构的深层,规定和制约着他们的创作和思维。这种深层心理存在,具有稳定性和相对的不变性,它规定着作家对人生之美的领悟,成为审美心理结构最原始的和富有生命力的基础。

二、“寓兴触物”,“触物生情”——高丽文学的深层审美心理活动过程

审美活动产生于心与物的相互关系之中。高丽文人鉴于此,把诗歌创作过程表述为“寓兴触物”。李奎报在《次韵和白乐天病中诗十五首自序》中这样写道:

予本嗜诗,虽病负也,至病中尤酷好,倍于平日,亦不知所然。每寓兴触物,每日不吟罢不得。因谓曰:此亦病也,曾著诗癖篇以见志,盖自伤也。[2](次韵和白乐天病中)

即,审美活动是主体“心”的“兴”与客体的“物”相关的活动。李仁老也提到过诗歌创作中“托物寓意”的手法。他的审美活动形成“心”与“物”的相互关系的看法,与李奎报的见解不谋而合。

然而,就“寓兴触物”而言,究竟是先有诗人的“兴”,还是先有“物”呢?至于这个问题,李奎报曾写道:

诗者兴所见也。予昔于大风疾雨中,见黄菊亦有飘零者。文公诗既幸云黄昏风雨瞑园林,则以兴所见。[3](王文公菊花诗议)

他的意思很明显:触物方能寓兴。也就是说,人们具有审美的本能,存在着经历几千年的积累过程而形成的深层审美心理。但是,要想进行现实的审美活动,非“触物”不可,非受到客观事物和事件的感触不可。对此,李奎报在其《白云小说》中以其创作体验现身说法道:

尝过主史浦,明月山岭,晃映沙渚,意思殊潇洒。放辔不驱,前望沧海,沉吟良久,驭者怪之。得诗一首。……余初不思为诗,不觉率然自作也。[4](南行月日记)

明月洒金辉于沙渚,景物实在迷人。诗人沉浸于这样的景色之中,不禁产生灵感,诗兴大发,不知不觉间得诗一首。由此可见,对于高丽诗人来说,客观事物是写作的第一要素。因为它是诱发作家审美心理的第一要素,诗人只有接触到“物”,有了审美感知之后,才能进入审美过程。而且,诗人的审美心理活动,也是由此才能进一步得到深化。

但是,文学形象并非就是客观存在的“物”本身。在文学作品中,“物”是手段而不是目的。“物”只有被诗人接触到了,并且产生了触物寓兴的灵感,才能升华为诗的形象。也就是说,只有客观的大自然和生活才使得作家的心灵世界大有感触,产生某种感兴,并表现为艺术意象,只有到了这个时候,“物”才能成为审美对象。审美活动是美的创造活动,是触“物”而使“物”与“心”沟通从而合而为一的过程。高丽文人认为“物”与人可以合一,引发人的感应。而通过这种心物感应,“物”便与人的丰富的思想感情联结在一起,由此可见,诗人的美意识难免会带上某种社会属性。总之,“触物”的过程,就是诗人接触自然物与客观现实、心灵产生感应的过程。换言之,是开始进行审美感知的过程。审美感知的过程,就是本来处于停滞状态的作家的深层心理进入活跃状态进而进行审美表象的处理过程。李奎报说:“夫缘境而渐染者,人之情也。”“文者缘情而发,有激于中必形于外,而不可遏止者也。”[5](与朴侍御犀书)

他认为写诗作文,所抒发的是人的情感,而人的情感只有触物才能产生。他点明了触物生情的心理过程。概言之,触物这一心理感应,是高丽文人审美心理结构的基础,也可以说是高丽美意识的基本特征之一。

但是,客观的“物”,只是激发创作欲望的媒介,并非文学的直接表现对象。在审美感知中,客观事物作为心理活动的对象,反映到作家的脑子里,成为寄托情感的意象。但是,对于被反映的客观事物的认识,不是根据理性所作的概念判断。它具有通过心理活动产生的感性的和形象的特征。同时,又对事物的原理与道德的意义有所感触而受到感化。这种艺术思维活动,高丽人称之为“寓兴”。

李仁老在其《破闲集》里,提到了如下的轶事:郑知常在天马山八尺房里玩赏时,曾想吟诗一首,却因日落西山天色已晚而毫无灵感。翌晨,他踏上归途,让坐骑慢慢行进,沉浸于构思之中,一直冥思苦想,到了道成门时才吟成如下的诗句:“飞割碧山腰”。[6]他列举这些事例,为的是说明如果不能寓兴触物、不能触物生情,是写不出诗的。当然,这也说明当年的高丽文人具有追求诗情的真实性、纯粹性和自然性的审美意识。

那么,高丽文人所说的“寓兴”,究竟指的是什么呢?如前所述,“兴”出自触物的过程中,却不是对“物”本身的概念式的认识。“兴”,是审美主体的“心”与客观的物象接触的一瞬间为特定物象的表象或其个别的属性所诱发的审美情绪,是人的一种忠实而又完美的感性的直接抒发,也是生命力和创造力最充分的发挥。从高丽文人的美学见解与他们的诗作来看,高丽文学所说的“兴”,既指想像与联想,又指写诗的灵感,并以后者为主。其基本内涵乃是:想像活动达到高潮之后,作家突发诗兴,诗句奔涌于笔端,下笔如有神。也就是说,“兴”是一种心理活动状态。“兴”,亦即写诗的灵感,具有“一触即发”的瞬间性与偶然性。李奎报有“初不思为诗,不觉率然自作也”的说法,李仁老也有“酒数酌而出,偶于马上得长句”之说。这些都说明“兴”的偶然性与瞬间性的特点。

高丽文人十分重视“寓兴”的审美心理,他们认为,“兴”是在诗人在“触物”中产生的一种情感活动,亦即“登山临水,遇物兴怀,丘壑之姿,烟霞之想,固有不可得而掩者”[7](菊涧记)。在高丽文人看来,优秀之作和杰作需依靠“兴”才能得以问世,诗歌创作应当登山临水、遇物兴怀才能“吐出天然”。说李奎报“自妙龄走笔,皆创出新意”[8](论诗中微旨略言)便是旨在说明“兴”之所至,一吐为快,无需强求。无需缜密构思,却能一挥而就,是因为情感的出口已经打开,诗句顿时像泉涌般汇于笔端。

灵感的产生,看起来有如“天纵神授”,似乎是神秘而偶然的现象,但是,偶然性以必然性为前提。灵感,乃是作家长期积累而一朝得之的产物。如果没有平素的生活感受和渊博的文化知识素养,是产生不了“兴”的。即使能勉强产生,也不可能得到完美的美的表现。崔滋指出:“学者读经史百家,非得意传道而止,将以习其语效其体,重于心熟于口,及赋咏之际心与口相应,发言成章。”[9]他所强调的是要学习前人的文章和道德,积累文学素养,打好从事文学创作的坚实基础。他认为除了广泛阅读古典佳作之外,作家还要观察和接触大自然和现实生活,开阔眼界,具备触发灵感的源泉。林椿写道:“昔司马太史尝游会稽,窥禹穴,以穷天下之壮观,故气益奇伟,而其文颇骀荡而有豪壮之风。则大丈夫周游还览,挥斥八极,将以广其胸中秀气耳。余若桎梏于名检之内,则必不能穷其奋、采其异,以赏其雅志也。”[10](东行记)

高丽文人们提出“寓兴触物”的命题,从而强调完善审美心理结构,增强审美能力,这种理论后来为朝鲜朝时期的“入神”和“神思”等理论所继承和发扬。

三、“物我一心,古今一理”——高丽文学的审美心态

所谓审美心态,从文艺心理学的角度而言,就是作品的创作所需要的情绪状态,也是一种感知特征和心理氛围。作家在现实生活中,也就是在“触物”的过程中所得到的独特的艺术发现,必然使深层心理存在的相应部分进入活跃状态。而作家的审美心理能力(感知、想象、灵感等),则根据包括艺术发现在内的审美情趣而进行活动。其结果,便形成了进行一次创作所需要的情绪状态、感知特征和心理氛围,这就是作家的审美心态。审美心态,是艺术意象的诞生不可或缺的审美心理场所,作品的情感基调正是植根于此。

关于作家的审美心态,高丽文人的主张是:审美主体必须进入“忘我”的心灵状态。

我入万物之灵,忘吾形以乐其乐,乐其乐以殁吾宁。物我一心,古今一理。[11](观鱼台赋)

这也就是说,应当忘却一切人欲和功利,净化心灵,使其进入虚静,进入“物我两忘”的心理状态。这是审美主体在进行审美观照时具有的一种超功利直觉感悟的心理状态。人们只有摆脱具体的功利性,才有审美可言。而理性认识和功利性的目的,也只有在审美思维和自觉的形式中加以积累,才能发挥应有的理性制约和道德升华的作用。李穑说:体验只觉得“千岩万壑,一坐其地,左右视听,静缚客尘,涣释俱尽”。在这样一种“涣释俱尽”的处于没有任何功利私念的“静”的心理状态下,就能“目视焉而已矣,耳闻焉而已矣,闻之有动于心耶,视之有动于心耶”[12](松风轩记)。

朝鲜自古起就形成了以“气”为本位的思想观念。“虽道之在太虚,本无形也,而能形之者性气,为然是以大而为天地,明而为日月,散而为风雨霜露,峙而为白岳,流而为江河,秩然而为君臣父子之伦,粲然而为礼乐刑政之具,其于世道也,清明而为理,秘浊而为乱,皆气之所形也。”[13](西京风月楼记)高丽文人就是这样,把事物形态深处的“气”看成是自然界万事万物和人世一切生命的根源和生命力。人们由于胸存此“气”,而有了思维,有了人伦和道德秩序。人与大自然都因“气”而生,并因而具有生命的灵气。唯其如此,“天人无间,感应不惑”。[14](浮屠可逸名字序)主体在审美观照中,使其生命与宇宙万物融而为一,获得宇宙生命的本源,做到物我俱忘,回归“气”的本体,从而达到“物我一心”的境界。

这种以“气为本源”的整体功能的观念,是高丽文人的传统的天人合一的文化意识的基础。他们认为“人与草木禽兽皆物也”,肯定了人与大自然的统一关系,把人视为大自然的组成部分。他们知道,审美主体在审美观照之中,只有顺应自然,与自然融合,才能“合天心”(李穑语),才能获得“本然之心”。

高丽时期佛教禅宗的学说,对于“物我两忘”的审美心态的形成也有一定的影响。慧湛宣扬“万有即佛身”的世界观,把天地、日月、山川和草木都视为“法”或“真心”,认为“此心常在目前,视之不见,听之不闻,著意求之,转求转远”。他所说的“心”,是包括意志的价值世界和自然的实在世界在内的一切存在的实体根源,是一种永不消失的实体。这样的“心”“转求转远”,成为一种“无心”的状态。

慧湛在其《曹溪真觉国师语录》中这样抒发其胸臆:

雨过青山如泼黛,

霞登哓日似烧金。

疏帘卷起酣清赏,

怪羽飞来送好音。

在这首诗里,抒情主人公在雨霁后美丽无比的青山中漫游,为周围的景色所陶醉,情不自禁地与大自然融而为一。诗人在主体与客体合而为一时,悟出了其真心,置身于“真”的世界。这时,物已不再是物,已完全成了“我”。这便是“物我两忘”、“物我一心”的审美心态。高丽文人认为,要想具有这种“物我一心”的审美心态,首先,审美主体要摒弃一切私心杂念,使心情变得像沉浸在宁静清澈的湖水里一样,处于清净、静谧、和谐的状态。这也就是“静”的状态。

对于“静”的审美心态,李齐贤曾这样说过:“昔尝客于余杭,人有种兰盆中以相惠者,置之几案之上。方其应对宾客,酬酢事物,未觉其有香焉。夜久静坐,明月在牖,国香触鼻观,清远可爱,而不可形于言也。予欣然独语曰,‘惠连春草’之句也。”[15](栎翁稗说)

审美主体只有在忘却一切人欲杂思,心情平静下来,处于“静坐”或“静思”之时,对事物的美才能产生敏锐的知觉感受力,才能“兴”如泉涌。“静”,是前提,而“兴”则是目的。要想获取“兴”,首先就得保持“静”。如果审美主体具有世俗的杂念,醉心于某种功利的目的,那么,对美的领悟就会大受影响,就无法构思新颖出色的艺术意象。李奎报曾这样描述自己的创作心态:“万景自媚,殊无人世间一点尘思,飘然若蜕骨传羽翰,飞出六合之外,而举首一望,若将以手招群仙也。”[16](南行月日记)殊无人世间一点尘思,身心俱飞出六合之外,与宇宙合而为一。这种审美心态,才能捕捉事物的美的特点,使无限的诗兴喷涌而出。所以,李奎报说有时能做到“每一杯一咏”。

在代表高丽文学的高丽文人的作品里,表现情感的诗歌主要就是通过描述自然美而与大自然同化、顺应大自然、欲与宇宙的本原世界合而为一的自然山水诗。在山水诗创作方面,高丽文人之所以崇尚陶渊明,原因之一就在于陶潜的诗思、诗意很符合高丽文人的这种审美心态。对于诗人来说,大自然已不是对象的,而是自我的象征,与自我合而为一。李谷说得好:“惟达人然后不囿于物,不拘于实,听其自然而待其极。极则未有不变者矣。而其真虚真净者,未尝不在其中。”[17](虚静堂记)置身于大自然,发现真正的自然美,找到自然本原的秘密,才能对于真正自我的意义有所感知。

高丽文人这种“物我一致”的钟情于大自然的立场,与朝鲜朝时期两班文人在其自然山水诗歌里所表现的审美心态是不同的。在朝鲜朝时期的自然山水诗里,审美主体在大自然中寻找美,并从中获取快感和自我满足,但未能达到“物我一体”、“物我一心”的审美境界。在作品的深层,往往流淌着不忘功利、不忘“自我”的主观心灵的情绪。

对于朝鲜朝时期的文人来说,自我和自然万物不是“一心”的关系。他们站在观照的立场上,欣赏大自然,与大自然保持一定的距离(当然,这不是西方现代美感所指的距离)。他们选择大自然为其躲避现实的去处,所以乐山乐水在此中,其审美心态与自然观也均带有明哲保身的目的。所以,他们对于大自然,不是从其宇宙本原的本体论特性加以领悟,而是从大自然中发现的外在的东西扩散到主体的内心,升华为一种人格,并以此作为修身的准则。与高丽文人迥然相异的朝鲜朝两班们的这种审美心态,很显然是与把伦理道德秩序视为万物之“道”的朝鲜朝时代的思想意识密切相关。

从“物我一心”的审美体验中获得的万物同体的境界,是审美感受的最高层次。西方现代哲学家H.柏格森把这说成是“知的同情”,认为“我们在物质之中散步,与不可言喻的物质的独特本质相结合,与之合而为一”[18]。

总之,高丽文学中“物我一心”的审美心态以及人们对这种审美心态的注重,是东方民族的民族心理特色极其鲜明的审美意识思想。它以宇宙本体论的探索和认识为基础,是民族审美心理活动规律的表现。

四、“文以气为主”——高丽文学的审美心理结构的建构

审美体验作为一种心灵感悟,是一种高级的心理活动。面对世界,人具有一种主观内在的预在的构成能力——意向性构造能力,这也是人与动物的区别。正是由于具有这样的构成能力,我们在审美感受过程中便不是被动地接受客观事物,而是靠一种审美意识的定向性运动而做能动的反映。所以,主体的审美心理结构,是审美体验发生的首要条件。高丽文人认为,作家的这种审美心理结构,正是依靠“气”而形成。在他们看来,“文以气为主”,“文之难尚矣,而不可学而能也。盖其至刚之气,充乎中而溢乎貌,发乎言而不知者尔。苟能养其气,虽未尝执笔以学之,文益自奇矣。”[19](上李学士书)也就是说,作家的审美心理结构的形成,与先天的“至刚之气”和后天的“养气”基础上积累的审美经验密切相关。

中国有关“气”的理论传到朝鲜之后,高丽文人把它纳入到自身的美学理论当中,把“气”作为审美心理结构的内在逻辑结构。为了把握高丽文人对“气”的理解,有必要先来看一下高丽时期的文人在其文集里提到的有关“气”的论述:

○“其气壮,其意深,其醉显。”(《补闲集》)

○“诗文以气为主,气发于性,意凭于气,言出于情,情即意也。”(《补闲集》下)

○“文以豪放壮逸为气,劲峻清驶为骨,下直精详为意,富赡宏肆为辞。”(《补闲集》下)

○“二诗俱是不遇感伤之作,然文清气节慷慨,非林之比。”(《栎翁稗说》)

○“牧隐先生质醉而气清。”(《牧隐文集》)

○“李文顺公奎报,气壮辞雄创意新奇。”(《补闲集》中)

○“气尚生,语欲熟。初学之气生然后壮气逸,然后老气豪。”(《补闲集》下)

○“诗画一也。杜子美诗虽五字,中尚有气吞象外。李春卿走笔长篇,亦象外得之,是谓逸气。”(《补闲集》中)

○“凡作文以气为主,而累经忧患,神忘荒败。”(林椿《西河集》第5卷)

高丽文人吸取中国古代“文气论”的精华,并以之丰富了朝鲜民族的美学理论。高丽美学以此阐释作家的天然气质与才性、个性、风格与气魄、作家的人品及创作动力等。高丽文学理论当中所使用的概念和范畴也以“气”为中心环节而展开。比如:

文气——元气

气骨——诗的气魄

逸气——豪放的气质

气节——气度

俗气——庸俗的风格

和气——温和的气氛

阴阳之气——刚毅的风格与柔和的风格

意气——形神

合气——物我一心

调气——情感调节

气质——个性

养气——实践与提高

气动——寓兴

怨气——苦闷

真气——天质

在高丽文人看来,“气”是一种自然万物和人世生命的根源和生命力。高丽文人认识到,主体的审美心理需要也与“气”的运动有关。审美心理需要,是主体能够进行审美活动的内在推动力。但是,审美需要必须通过一定的外界环境,通过“触物”才能得到激发。人与特定的自然环境或事物的接触过程,正是人的心理当中尚处于静态的“气”进入动态的过程。李奎报说:“夫在阳则舒,在阴则惨,处高则快,处卑则郁,是人所以受之天而固常有者也。”[20](乌台楼记)“诗之发,不本于情性乎……积于中形诸外。”[21](题金可行诗稿)这里所说的“受之天而固常有者”或“情性”,指的是与天地和人相通的“气”。李穑说:“天地气也,人与物是气以生。”[7](萱堂记)因为,“物与我又非二也”。触物而激起人的情感,指的是人所固有的“气”正处于“气动”之中。这也就是说,主体产生了审美心理需要。

与此同时,主体的一种苦闷与愤怒的情感,亦即怨气的发泄,也是审美心理需要产生的一个重要的原因。渴求主体心灵深处的生命意识和自由的天性“气”产生愤怒。也就是说,如果审美心态长期处于被压抑的状态,就必然会产生愤怒,形成怨气。这样的愤怒得到发泄,人们才能获得心理上的平衡。所以,便有了不少有感于怀才不遇的诗作。否则,怨气将侵犯到和气,郁闷继续积存于胸间,人的生命自然就会失去生气。

不论是由触物和感物而动了至刚之气,还是由于苦闷和愤怒发泄心中的怨气,这时产生的审美心理需要,都是审美主体为了显示和实现人的本质力量之一的审美能力和审美体验,并以此获得心灵的平静,从苦闷中解脱出来。

“气”,不仅是主体的审美心理需要得以产生的动力,而且是在审美活动过程中,正确而又迅速地捕捉审美对象的美的特征、萌生奇特的构思和灵感的基本依据。李奎报说:“夫粲乎文章,郁乎词气,皆人之所自吐也。……庸人不能吐文章词气,唯奇人然后吐之。”[8](跋韩愈云龙杂说)他所说的“庸人”,就是他在另一篇文章《论诗中微旨略言》中所指出的“气之劣者”。之所以气之劣者不能吐文章词气、而气之优者能遂愿,是因为作品的艺术性和形象性、作品的风格都得靠作家的“气”,即作家的天赋气质、才华与个性使之表现得淋漓尽致。气之拙劣者,绝对创作不出优秀的作品。林椿在《与契师书》中说自己性格傲慢,一向不屈服于人,认为高丽文人很注重“气”,把它解释为人的生命的本质和强烈的自我意识。所以,他指出:何谓文学创作,就是“动于中而形于言”,就是“吐气成章”。而气之拙劣者,不仅缺乏这种天赋的诗人气质和才能,而且其自我意识相当薄弱,创造意识也处于消极状态。所以,他们只知绞尽脑汁拼凑诗句,拼出的诗也毫无新意可言。

高丽美学把“气”作为审美鉴赏和审美判断的主要价值尺度。崔滋《补闲集》里说:“夫诗评者,先以气骨意格,次以辞语声律。”他所说的诗的“气骨”,指的是以诗歌的豪气为核心的美的标准。高丽后期的文学崇尚豪放慷慨的美,苏东坡的文学作品之所以受到高丽文人墨客的狂热崇尚,就是因为当时有这样的审美追求。高丽文人在其诗评中所提到的,大多是中国的李白、杜甫、白居易、梅圣俞、黄山谷和苏东坡等诗人以及三国时期的乙支文德等和统一新罗时代的崔致远等文人。在评诗时,他们首先提到的也是“豪气”、“逸气”、“壮气”等,并把它作为美的标准,作出审美判断。这样的审美原则和判断,用之于文学创作这种创造美的活动中,就自然把“气”的豪放的表现作为首要的标准。因为在他们看来,“气”是人的生命本质的自由的发掘,又是人的生命本质的完美体现。李奎报对乙支文德的诗歌精神做了最高的评价。乙支文德是民族英雄,其诗作具有朝鲜民族雄健的气魄,而李奎报认为这就是美。以上,笔者针对在高丽文学审美心理结构的形成过程中堪称是中心环节的“气”作了一番考察。在高丽文学中,“气”确实是产生主体审美心理需要的内在动力,也是制约和规定作家审美能力的决定性因素,更是审美鉴赏煌审美判断的主要价值尺度。下面用图表来说明审美心理结构。

所谓合气,指的是主体的生命元气和自然生气合而为一的状态。“气本乎天,不可学得。”但是“气又不是不可养也”。李奎报所说的“气本乎天”,意指人的天赋才华。而“不可学得”,则指的是人的气质和个性,绝非否定一切后天的努力。他认为通读圣贤之书,铭心熟诵,才能在写诗时脱口而出加以引用,并且一挥而就,写出优秀的脍炙人口的诗章。林椿也特别指出,作家的审美心理结构的形成,除了得靠天赋的才华、气质与个性,还得通过“养气”,经过直接或间接的实践积累丰富的审美经验。他认为作家首先要保持原有的“真气”,只有这样,才能在诗作中展示富有个性的崭新的诗的世界。在他看来,要想保持原有的“真气”,就得“淡然无为”。他说:“淡然无为,以守真气,则不为事物之所扰也。”[34]高丽文人把“气”的本质特性理解为“无为”、“自然”,深知作家内心所固有的“真气”使之适应“自然”、“无为”的特性,从而加以珍惜和维护,绝对不可曲意学舌而失去自身的天质。他们认为在构建审美心理结构时,要以保持“真气”为基础。作家只有通过“养气”才能提高自身的才华。林椿在《上李学士书》中提出,要以养气的方法,按照宋代苏辙的见解,遍游天下的名胜古迹,增长见识,开阔胸襟,以增强自身的“气”。他写道:

养其气者,非周览名山大川,求天下之奋闻壮观,则亦无以自广胸中之志矣,是以苏子由以为:于山见终南嵩华之高,于水见黄河之大,于人见欧阳公韩太尉,然后尽天下之大观焉。

周游天下、增长见闻、广交文友,与旨在进行自身道德修养的心性修养不一样,其目的在于增长学识和见识,使作家的胸襟更加开阔,从而提高审美鉴赏水平和审美判断能力。

总而言之,高丽文学的审美心理结构以天赋的才华和气质、个性——“真气”为基础,辅之以主体的胸襟、品德、向往与学识,再通过“养气”使主体积累审美经验,拓展见识,提高审美感受能力,从而使审美心理结构臻于完善。

[1][韩]郑知常:《东文选(第19 卷)》,民文库,1967年。

[2][韩]李奎报:《东国李相国后集(第2卷)》,汉城:民文库,1980年。

[3][韩]李奎报:《东国李相国后集(第 11 卷)》,汉城:民文库,1980年。

[4][韩]李奎报:《东国李相国集(第23 卷)》,汉城:民文库,1980年。

[5][韩]李奎报:《东国李相国后集(第 27 卷)》,汉城:民文库,1980年。

[6][韩]李仁老:《破闲集》,汉城:一志社。

[7][韩]李穑:《东文选(第 73 卷)》,汉城:民文库,1967年。

[8][韩]李奎报:《东国李相国集(第22 集)》,汉城:民文库,1980年。

[9]崔滋:《补闲集》,汉城:一志社。

[10]林椿:《东文选(第65卷)》,民文库,1967 年。

[11][韩]李穑:《东文选(第3 卷)》,汉城:民文库,1967年。

[12][韩]李穑:《东文选(第6 卷)》,汉城:民文库,1967年。

[13][韩]李穑:《东文选(第72卷)》,汉城:民文库,1967年。

[14][韩]林椿:《西河集(第5 卷)》,汉城:民文库,1967年。

[15]李齐贤:《益斋集》,汉城:民文库,1980年。

[16][韩]李奎报:《东国李相国集(第23卷)》,汉城:民文库,1980年。

[17][韩]李谷:《东文选(第71卷)》,汉城:民文库,1967年。

[18][法]柏格森著,杨正宇译:《形而上学序论》,北京,商务印书馆,1926年。

[19][韩]林椿:《西河集(第4 卷)》,汉城:民文库,1967年。

[20][韩]李奎报:《东国李相国集(第3 卷)》,汉城:民文库,1980年。

[21][韩]李崇仁:《东文选(第102卷)》,汉城:民文库,1967年。

[责任编辑 潇川]

I312.10

A

1002-2007(2011)02-0001-08

2010-08-20

2010年国家社科基金项目:《韩国古典诗学范畴研究》,批准号:10WW 012。

蔡美花,女(朝鲜族),延边大学研究生院院长,教授,博士生导师,研究方向为朝鲜-韩国文学。(延吉 133002)