宋代损害赔偿规则研究述评

2011-11-06刘欢

刘欢

(中南财经政法大学法学院 湖北武汉 430073)

宋代损害赔偿规则研究述评

刘欢

(中南财经政法大学法学院 湖北武汉 430073)

损害赔偿是当财产或其他法益所受不利益时,回复或填补他人所受之损害。损害赔偿是在不同时期不同地方,人类都会面对的社会常规问题。然而,面对这个社会常规问题,人们的解决方式并不相同。在重建“损害赔偿”这个社会常规问题后,分析宋代解决这个问题的途径,并考察与之相关的一系列条件和因素。对于宋代损害赔偿规则,很多学者皆予以解释,但至今仍未有定论。因此对相关概念加以考证,将先前的研究加以梳理,由此对于宋代损害赔偿的类型做出划分并探讨相关的研究路径有很大的意义。

宋代;损害赔偿;规则;述评

一、相关概念的说明

既然讨论宋代损害赔偿规则,那么相关的概念予以说明以期消除古今之间的隔阂便成为本文写作的首要任务。因为只有界定了相关概念的内涵及其边界,才能在此基础上进行深入探讨。

损害赔偿是一个现代民法上的概念,在大陆法系的话语系统中,损害即谓就财产或其他法益所受之不利益,损害赔偿是回复或填补他人所受之损害。[1]P287而普通法系中对于“损害赔偿”的定义显然更多地从权利维护的角度出发。大陆法系和普通法系的概念都表明损害赔偿是作为一项重要的法律制度出现在整个民法中的,它强调的是制度本身。[2]P2因此,如果要从一个更为广义的视角来叙述损害赔偿的话,显然作为制度的“损害赔偿”更为恰当一些。但是大陆法系的定义并不能完全契合中国现实的民法上的概念。中国古代的和现代革命的法律传统作为枝叶同大陆法系的主干一起塑造了中国现代法律的身形。职是之故,中国现有民法上的概念还是有一些自己独有的特征的。《中国大百科全书•法学》中就把损害赔偿定义为:当事人一方因侵权行为或不履行债务而对他方造成损害时应承担补偿对方损失的民事责任。对于权利人来说,损害赔偿是一种重要的保护民事权利的手段;对于义务人来说,它是一种重要的承担民事责任的方式。而《法学词典》将损害赔偿解释为:致害人或加害人因侵权行为或债务不履行使受害人财产、人身遭受损害而产生的债权、债务关系。[3]杨立新教授在总结上述两种观点之后,认为:损害赔偿既不仅仅是前者所述的“责任”,也并非完全是后者讲的“债”,而是两者辩证统一后的综合体,亦即,损害赔偿的本质具有双重性。因此,杨立新把损害赔偿定义为:当事人一方因侵权行为或违约行为等对他方当事人造成损害时,在当事人之间产生请求赔偿的权利和给付赔偿的义务的债权债务关系,当债务人不自觉履行赔偿义务时,该种债务即转化为损害赔偿民事责任。[3]P4由于已经制定并通过的《侵权责任法》中并没有在立法的层面上给损害赔偿下一个确切的定义,所以理论界对于此些有争议的概念也没有完全统一。从以上的叙述中也只能窥见一斑。

另一个需要说明的概念是“规则”。本文抛弃了其余论述损害赔偿的论文中常用的“制度”一词,而用“规则”作为研究的中心,是受到了俞江教授的影响。俞江教授在《历史深处看规则——论规则作为法学研究的中心》一文中指出:法律史的研究不应该仅仅以朝廷或国家颁布的律、例、令、章程为对象,而应该就实在的、客观存在的、实际约束人们生活的规则展开学术研究。俞江教授认为,与“成文法”相比,规则才是一种实在,法学应该讨论实在的现象。在此基础上,他主张实证的研究方法,把案例分析作为追寻规则的一个重要的方式。笔者赞同俞江教授的理论,认为规则比制度更能反映“历史的真实”[25]。需要指出的是,此处有实际约束力的规则并不只是指所谓的“民间法”或“习惯法”,而是包括产生实际作用的国家法、权力结构、行政程序等各种动态的规则。总言之,研究规则要关注“实际拘束力”,而非“成文与否”[4]。

显然,本文并无意将现代法学的诸概念简单直接移用于中国法律史领域[5]P10-11,以期证明“我们先前也富过”[6]。而仅仅着力于“善意地重构一种制度或规则所针对的社会常规问题”[7]P254,并考察中国的传统社会是如何解决这个问题,即此种制度或规则是如何运作以及其背景和社会条件。梁治平曾指出:“人类面临许多基本的和共同的问题,但是在不同时期不同地方,人们理解这些问题的立场、对待这些问题的态度和解决这些问题的方式并不相同。”[8]P37苏力批驳梁治平说:这种研究进路具有很强的“唯心”(不带贬义和政治色彩。括号为原话所加)的色彩,……人们因此可能难以看出法律文化是否以及如何受制于社会生活的物质性的一面。苏力认为法律文化解释的研究方法很难用来考察具体的法律制度或规则所针对的问题。[9]P242-243即使苏力和梁治平在解释法律史的“根源世界”和“意义世界”[26]时有截然相反的观点(比如“唯物”和“唯心”),他们在对于需要善意地重构历史的常规问题时所表达的意思确实十分一致的。即他们都在以现实的眼光洞察法史时,产生了问题意识,再进一步思考此问题意识时,发现这种问题并不只是古代才有,也并不只是中国才有,而是人类必须要面对的基本问题。在此基础上,人们如何对待并解决这些问题产生了差异,而用哪一种方法解释产生这些差异的原因时,梁、苏二人便有了分歧。从上面的分析可以得出:“损害赔偿”便是这样一个问题。与现代民法学意义上的“损害赔偿”概念不同,本文意在“语境论”[27]地将其视为一个受一系列因素所制约的社会常规问题。即:在人类生活的各个阶段都会有对他人身体、生命和财产的侵害,这是人类社会最基本的冲突形式,而冲突和侵害则必然会产生损害。而如何解决遭受损害的一方利益受损的问题便逻辑地出现。所以,本文着意描绘出这样一个古今中外共同面对的问题,并考究宋代与现代解决方式的差异以及差异背后的原因。

本文选择宋代作为研究对象的年代范围,是由于有宋一代商品经济高度发展,科学技术、文化教育、思想观念皆有超越前人的地方。传统文化发展到宋代,已具有“深厚而丰富”,“内省而广大”[10]P321的特点,并且对后世影响极大。葛兆光也认为:“所谓中国的传统文化,我们现在记忆中的或是生活所遇到的,其实不是真正的古代传统,而是宋代的传统。家庭、伦理、道德等历史和常识,往往都是宋代给我们留下来的。宋代对现代中国的影响非常大。”[11]宋代的法律传统作为宋代传统文化的一个重要组成部分,也是“最宜究心”的。于是,考察古代的法律传统,并借之鉴今,两宋是再合适不过的了。

二、宋代损害赔偿规则研究的现状

目前,关于宋代损害赔偿的研究专著还没有。但是涉及到此课题某些方面的论著还是有一些的。有关中国民法史研究的专著均对中国古代的损害赔偿问题有所论述。例如,叶孝信主编的《中国民法史》[12]、孔庆明主编的《中国民法史》[13]、张晋藩主编的《中国民法通史》[14]和郭建的《中国财产法史稿》[15]等。以上这些论著均是以现代民法理论为切入点探讨中国传统的法制的,因此,损害赔偿在这些论著中均被置于债权编中,作为违约或侵权的救济方式之一加以论述的。此外,有关宋代法制史的著作中也对于损害赔偿有相关的介绍。其中,郭东旭的《宋代法制研究》[16]第九章宋代的物权法和第十章宋代的债权法中,从所有权和债权保护的角度对损害赔偿有简单的描述。薛梅卿、赵晓耕主编的《两宋法制通论》[17]中也在介绍宋代民事律法时对土地制度的保护和债的法律规范有所论述,其中也涉及到了损害赔偿。上述两本专著论述颇为严谨,史料详备,对于研究宋代的损害赔偿规则有很大的帮助。台湾学者戴炎辉于1956年著,1979年修订的《中国法制史》中在第五篇财产法史的第二部债权史的第三章侵权行为中对于损害赔偿有专门介绍。还有,中国人民大学的民法学者杨立新在其几部侵权法专著中逐渐完善了他对于损害赔偿历史发展的理解。[18]杨立新认为,中国古代法律中有这相当的对于侵权损害赔偿的规定,并对中国古代侵权法的发展脉络做了详细的梳理。除了以上这些论著外,一些介绍古代契约的论著也从“违约”的角度对于损害赔偿给予了关注(上述几部著作中有关契约制度的内容就不再赘述)。其中,季怀银的《两宋债法研究》[19],郭东旭的《宋代买卖契约的发展》[20],姜锡东的《宋代买卖契约初探》[21],熊燕军的《从租佃制形式看宋代租佃契约的订立》[22],马珺的《论中国封建契约的发展与完善》[23]等论文皆有对此的描述。另外,郭东旭教授指导的河北大学的毕业生宋乾的硕士学位论文《宋代契约制度》和徐世虹教授指导的中国政法大学毕业生田振洪的博士学位论文《汉唐时期的损害赔偿制度》对于笔者写作本文有直接的指导意义和总体结构上的思路启发。

三、宋代损害赔偿规则研究的意义

在对概念做了梳理和界定之后,可以顺其自然地得出结论:宋代损害赔偿规则还没有系统的探讨,仍然有可以向前推进的地方。并且厘清宋代损害赔偿规则的内容、种类、立法原则、实现途径,考察其动态的运行情况,并阐释其现代意义,无疑具有重要的理论意义和现实价值。

第一,探讨宋代损害赔偿规则具有重要的理论意义。学界(民法史的研究不够,且现在需要,参考《法制史研究回顾书》)。另一方面,目前关于宋代损害赔偿的问题,学界仍没有专门的研究。但是在各种通史类的法制史著作、民法史著作、断代法制史类的著作中稍有提及,却也都是蜻蜓点水,系统的梳理势在必行。此外,如上所述之前学界的探讨往往集中于“国家法”,而对于实际运行的“规则”的研究则未加重视。因此,侧重于有实际约束力的“规则”的探讨在理论上还是颇有意义的。

第二,探讨宋代损害赔偿规则具有重要的现实价值。我国民法典的出台已是历史的趋势,而且《侵权责任法》的通过[28]也昭示着我国民法体系已建立完成,《民法典》的颁布只是时间问题了。但是,不管是从改革开放30年的法治实践来看,还是仅仅关注各个法典文本,其与现实的脱节已极大的损害了法律的信用,民众对于法律的不信任,对于司法系统的诟病在很大程度上阻碍了我国的法治进程。究其原因,最显处莫过于移植的西法与中国自己的“本土资源”不合。中国本身的传统与西方的法律冲突颇深。国家立法,与民众的理念不契,因之民众违法,民众违法,国家再移植西法制止民众违法。因此国家法与民众之间的沟渠越来越深。这种悖论已经导致国家的法治建设陷入了一种恶性循环。在这种情况下,我们便要思考“为什么”,“怎么解决”。或许重视本土资源,探寻中国人自身的传统是一种解决途径吧。因为中外历史经验告诉我们:任何割裂本土传统的法律变革或建设往往缺乏效率甚至夭折,因而研究历史上的法律传统和固有的法律资源具有重要的现实意义。损害赔偿规则亦是如此。虽然《侵权责任法》已经通过,但研究它的基本形态、赔偿规则和实现途径,以及在司法实践中的适用情况,仍可以为我国的《民法典》的制定,债权编的完善提供有益的借鉴。

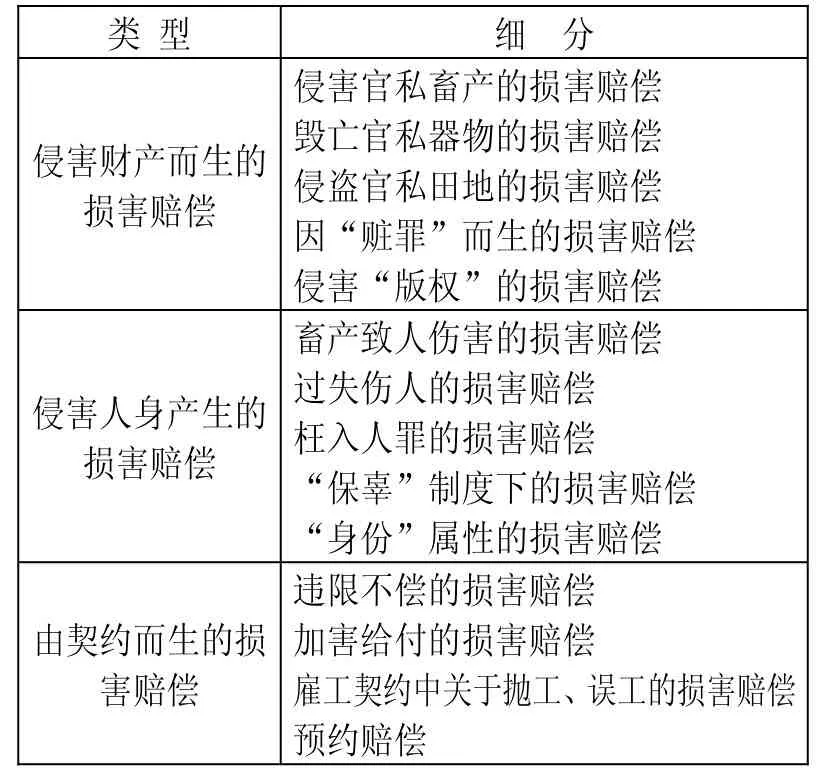

此外,对于宋代损害赔偿规则的分类是笔者自认为的一大创新之处,现罗列如表1。

本文的分类是在借鉴同类论著的基础上删削而成,而其中侵害财产而生的损害赔偿中的侵害“版权”的损害赔偿则是其余之所无。宋代雕版印刷术的发达和活字印刷术的出现使得宋代书籍的印刷和发行活动已经非常活跃,而书籍的“盗版”、“翻印”事件也层出不穷。在此基础上,“不许覆版”[24]P4-8的“版权”观念的萌芽已在宋代的文人中蔚然成风。这种“版权”的私人需求同时也得到了官方的保护,因此对于“翻刻必究”类的损害赔偿的论述也就有了其必然性和必要性。

及注释:

[1]史尚宽.债法总论[M].中国政法大学出版社,2000.

[2]杨立新.侵权损害赔偿(第四版)[M].法律出版社,2008.

[3]杨立新.侵权法论(第二版)[M].人民法院出版社,2004.

[4]俞江.历史深处看规则——论规则作为法学研究的中心[J].法制与社会发展.2008(1).

[5]邓建鹏.财产权利的贫困[M].法律出版社,2006.

[6]苏力.法治及其本土资源(修订版)[M].中国政法大学出版社,2004.

[7]苏力.也许正在发生——转型中国的法学[M].法律出版社,2004.

[8]梁治平.法律的文化解释[M].三联书店,1994.

[9]苏力.也许正在发生——转型中国的法学[M].法律出版社,2004.

[10]范忠信,陈景良.中国法制史[M].北京大学出版社,2007.

[11]葛兆光.思想史研究课堂讲录[M].三联书店,2005.

[12]叶孝信等.中国民法史[M].上海人民出版社,1993.

[13]孔庆明.中国民法史[M].吉林人民出版社,1996.

[14]张晋藩.中国民法通史[M].福建人民出版社,2003.

[15]郭建.中国财产法史稿[M].中国政法大学出版社,2005.

[16]郭东旭.宋代法制研究[M].河北大学出版社,2000.

[17]薛梅卿,赵晓耕.两宋法制通论[M].法律出版社,2002.

[18]杨立新.侵权损害赔偿(第四版)[M].法律出版社,2008.

[19]季怀银.两宋债法研究.载李鸣.青蓝集[M].法律出版社,2002.

[20]郭东旭.宋代买卖契约的发展[J].河北大学学报,1997(3).

[21]姜锡东.宋代买卖契约初探.载中日宋史研究会中方论文选编[M].河北大学出版社,1991.

[22]熊燕军.从租佃制形式看宋代租佃契约的订立[J].湖北大学学报,2003(3).

[23]马珺.论中国封建契约的发展与完善[J].西安联合大学学报,2001(3).

[24]周林,李明山.中国版权史研究文献[M].中国方正出版社,1999.

[25]“历史的真实”并非“真实的历史”,我们无法还原所谓“历史的本来面目”,而只能无限逼近“历史的真实”.以规则作为研究的中心意味着抛去那些没有效力或效力并不如所显示的那样的各种“伪规则”.以这样去伪存真后的对象展开研究显然比仅仅纠结于不辨真假的材料所作的探讨更为有效一些.

[26]胡旭晟在《解释性的法史学》一书中把历史分为三个不同的世界,即:1.现象世界;2.根源世界;3.意义世界.从而说明法律史的研究应注重“解释性”的方法,而非“描述性”的方法.具体论述请参见,胡旭晟.解释性的法史学——以中国传统法律文化的研究为侧重点[M].中国政法大学出版社,2005.

[27]“语境论”是苏力建构的一种法律制度研究进路和方法,本文以上已有相关叙述.具体的论述请参见,苏力.也许正在发生——转型中国的法学[M].法律出版社,2004。

[28]《侵权责任法》已于2009年12月26日,十一届全国人大常委会第十二次会议表决通过。自2010年7月1日起施行。

表1

刘欢(1988-),男,河南周口人,中南财经政法大学法律史专业2008级硕士,研究方向:中国民法史。

2010-12-21