《说文解字》与中国东汉以前的酿酒技术

2011-11-04北京语言大学

张 猛 北京语言大学

《说文解字》与中国东汉以前的酿酒技术

张猛,字济宽。原北京大学教授,中国训诂学会常务理事、副秘书长,北京语言学会常务理事、副秘书长。后辞职赴日本京都女子大学任教多年。2009年归国,任北京语言大学教授。

张 猛 北京语言大学

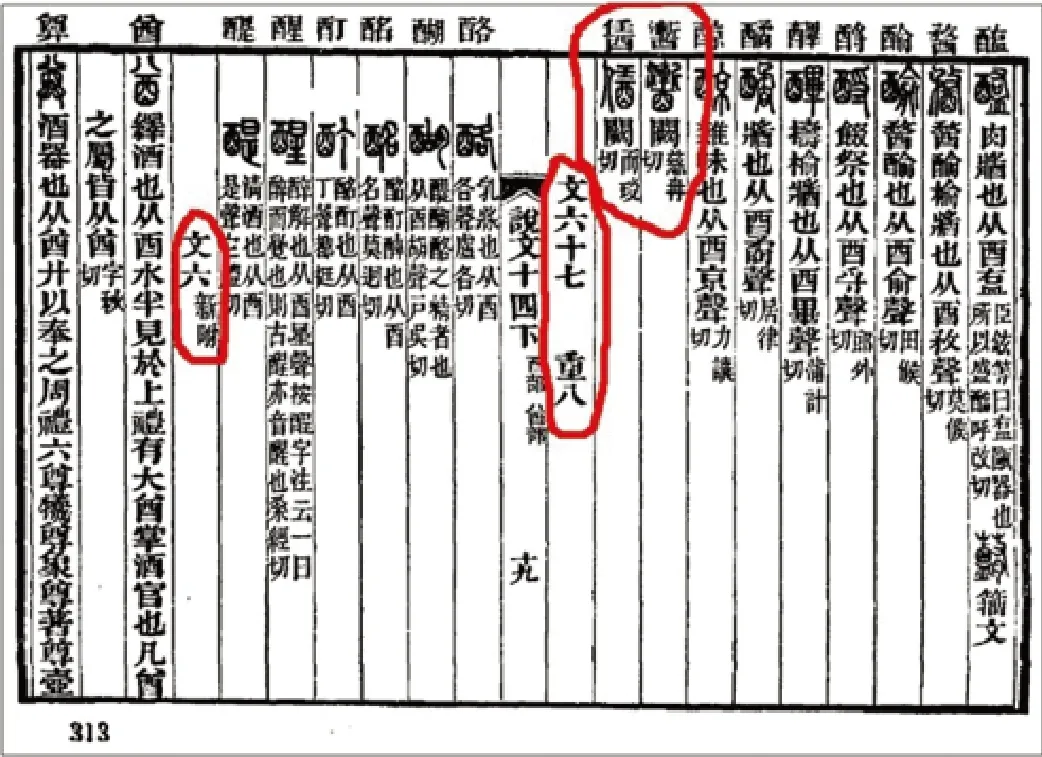

《说文解字》中和酒有关的正篆主要在卷十四“酉部”。该部中有正篆67个,重文8个,新附字6个,共81个字形。其中两个正篆的说解为“阙”,即许慎不清楚它们的形义关系如何分析。其余79字大致按字义的类别排列。所涉字义类别依次为:1)造酒的季节和原料,2)酒的功用,3)造酒的催化剂,4)造酒的方法,5)成品酒的分类,6)酒的口味,7)酒的颜色,8)饮酒的方式和礼仪,9)酒的应用,10)饮酒的场合,11)酒后的状态,12)酒和醋,13)酒和酱,14)酒和酪(仅新附字所及)。共14大类,涉及两个方面。一个方面属于物质层面,即东汉以前粮食酒的釀制技术及其构成要素;另一个方面属于文化层面,即中国古代酒文化的相关问题。本文主要就物质层面的内容进行了探讨,涉及的是上述14大类中的前5个类别。

一、造酒的季节和原料

古代造酒的季节通常在粮食的收获季节之后。根据文献记载,主要有两个时段:

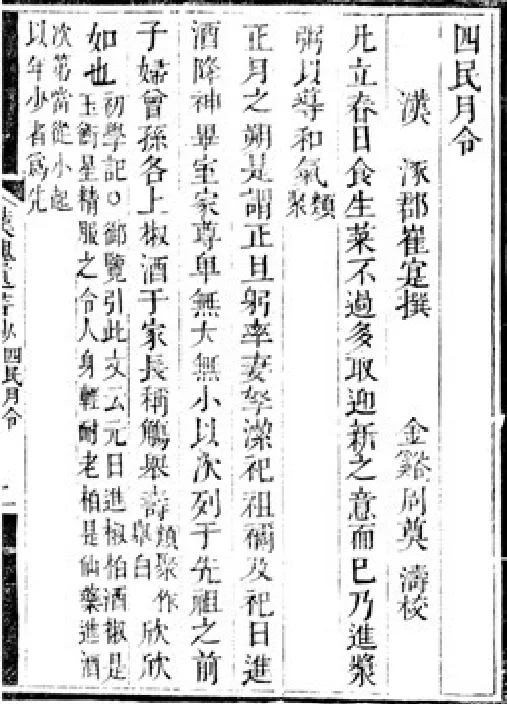

1、【周代】春酒——冬釀夏成。(当年冬——次年孟夏四月)

2、【汉代】酎酒——春釀秋成。(当年春正月旦——当年仲秋八月)

《诗经·豳风·七月》:“为此春酒,以介眉寿。”毛传:“春酒,冻醪也。”(1)郑玄注《周礼·天官·酒正》“三曰清酒”说:“清酒,今中山冬釀接夏而成。”(2)唐代孔颖达《毛诗正义》认为春酒即清酒:“获稻作酒。……醪是酒之别名。此酒冻时釀之,故称冻醪。”(3)又《礼记·月令·孟夏》“是月也,天子饮酎。”郑玄注:“酎之言醇,谓重釀之酒也。春酒至此始成,与群臣以礼乐饮之于朝,正尊卑也。”(4)他们认为“春酒”是一种冬天开始釀制,到孟夏之月(即夏历四月)釀熟的酒。釀成之后,名为“酎”;这样一来,“春酒”和“酎酒”就没有区别了。

《史记·孝文本纪》:“高庙酎”,裴骃《集解》:“张晏曰:正月旦作酒,八月成,名曰酎。酎之言纯也。”(5)

清代马瑞辰《毛诗传笺通释》综合上述各条材料说:“春酒即酎酒也。”但在釀酒时间上区别了汉代和周代的不同:“汉制以正月旦作酒,八月成,名酎酒。周制盖以冬釀,经春始成,因名春酒。”(6)认为“酎酒”是春天开始釀制,到仲秋才釀熟的酒;而“春酒”仍然还是叫做“春酒”。

就《说文解字》而言,似乎并不区分春酒和酎酒:

“酉,八月黍成,可为酎酒。象古文酉之形。”夏历八月,今人称之为黄米的“黍”成熟以后,就可以开始釀酒了。此时开始釀酒。当为冬醸夏成之“春酒”,而许慎说的是“可为酎酒”。

甲骨文里,“酉”的字形像一个酒坛子。(7)

“酉”字的本义应该是酒坛子。作为部首,用来表示和酒有关的事物,是以容器来指代所容之物。严格说来,“酉”这个字表示酒的时候,是借代而不是象形。“酉”这个字形的本义不是酒,所以许慎没有说“酉,酒也。”

《说文·禾部》:“黍,禾属而黏者也。以大暑而穜,故谓之黍。从禾,雨省声。孔子曰:‘黍可为酒。’禾入水也。”“黍”是一年生草本植物,仲夏之初、芒种前后播种,生长70至80天,仲秋白露前后收获。其间经历七个节气:芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露。许慎认为“黍”的命名和大暑的“暑”有声训关系。从黍的生长期间来看,大暑既不是黍的播种期、也不是黍的收获期,而是七个节气中的第四个,即生长期的中间阶段。以“暑”为“黍”的命名来源,如果黍的种植时间古今一致而没有变化,那么许慎的本意就应该是用中间阶段来代表黍的整个生长过程。当然,也不排除许慎注意到了这两个字的读音相近、事类相关,为便于记忆而做出单纯的声训。关于这个问题,还有待于继续探讨和确认。

黍和稷的籽实通称为“黍子”。明朝李时珍《本草纲目·谷部·稷》:“稷与黍,一类二种也。粘者为黍,不粘者为稷。稷可作饭,黍可釀酒。犹稻之有粳与糯也。……今俗通呼为黍子,不复呼稷矣。”(8)黍的籽实去皮后为黄色,北方通称为“黄米”,性黏,是釀酒的上等原料。北魏贾思勰在《齐民要术》卷七《笨麴饼酒第六十六》中比较了粟和黍:“粟米酒气味香美,不减黍米酒。贫薄之家,所宜用之。黍米贵而难得故也。”(9)

二、酒的功用

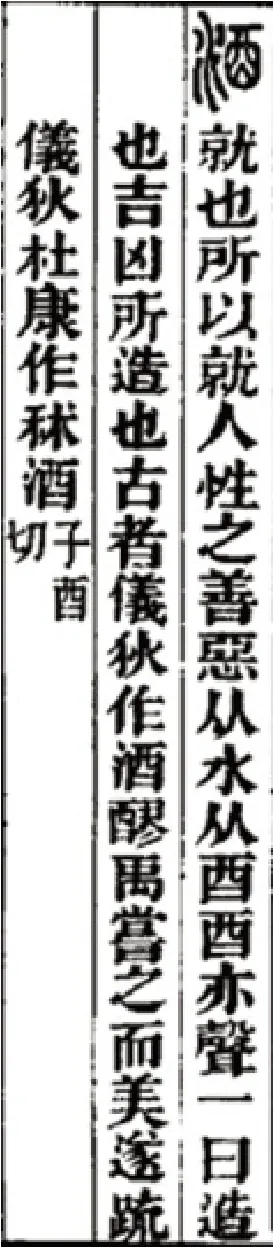

《说文解字》:“酒,就也,所以就人性之善恶。从水从酉,酉亦声。一曰造也,吉凶所造也。古者仪狄作酒醪,禹甞之而羙,遂疏仪狄、杜康作秫酒。”

许慎说解“酒”字仍然采用了声训的方法:“就也,所以就人性之善恶。”他的说解是有生活基础的。酒这个东西,特点是能够就着饮酒者的性情发挥作用。无论其人平时在人面前的表现如何,其本性善,得酒则愈善;其本性恶,得酒则愈恶。俗话所说的“酒后才见真性情”,并非只对特定人群有效。

坊间有些人不懂这个道理,把酒后造成的恶果归罪于酒,其实大谬。酒后失常,心性迷乱,误己误人、误家误国,却不能承担责任而归过于酒,对酒来说,这是十分不公正的。

酒还往往和“色”并提,更有甚者,“酒色财气”连言,且以酒为首恶。这也是一种不分青红皂白的做法。酒、色、财、气都是客观存在,其本身没有什么善恶是非。是非之发生,原因是有那么一些人,嗜酒、好色、贪财、使气,耽溺其间,无能自拔,惹是生非,乃至祸国殃民。若究其原因,其人本性有缺陷,非酒之过。

酒是人造的。许慎关于“酒”还列了一个说解:“造也,吉凶所造也”。上古时期,这个“造”和“就”在音、义两方面都有联系,也属于声训。意义上的联系,今语仍然有“造就”一词,是同义复合结构,可以证明这种联系的存在。“吉凶所造”,就是为吉凶之事而制造。在古代,酒作为丰收的产物,粮食的精华,一个重要用途是在祭祀中奉献给天地鬼神。在古人的观念里,天地鬼神可以决定人间的吉凶变化;祭祀用酒的好坏、用酒祭祀的迟速等,会影响到世事的吉凶结果。

一个“酒”字,两个说解,而且许慎在每个说解后面都加了说明,这在《说文解字》全书中是罕见的。由此可知许慎对“酒”字何等重视,其中所反映的是酒在古代社会生活中的特殊地位,以及酒对人的特殊影响。

许慎对“酒”字的重视不止于上述那些。《说文》中还记录了关于酒的起源的传说故事。“古者仪狄作酒醪,禹甞之而羙,遂疏仪狄、杜康作秫酒。”古时候,仪狄首先试制出酒醪,首领大禹尝过后认为味道很美,就让仪狄和杜康一起,完成了这个新发明的开发和推广。“酒醪”的“醪”,《说文》说:“醪,汁滓酒也。”可见仪狄试制成功的酒是带汁又带酒糟的酒,那应该是釀制酒。

“秫酒”的“秫”一本作“秝”。

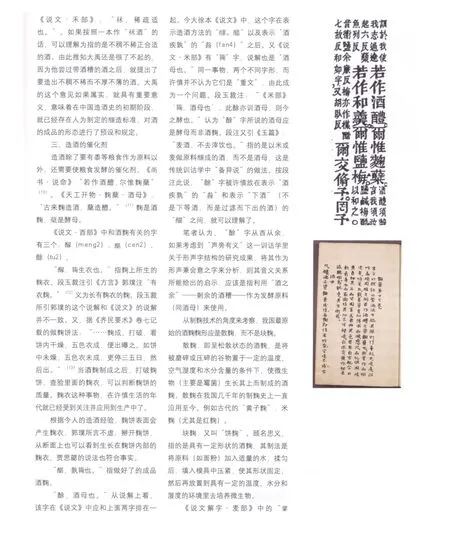

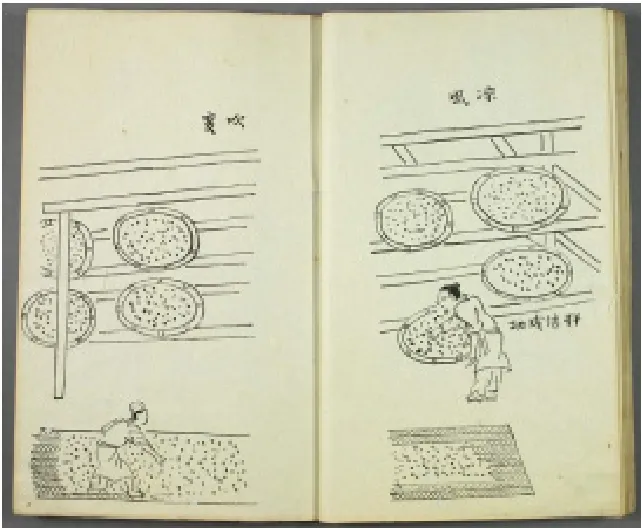

已经制成的现代饼麴

《天工开物麴蘖》卷十七

1、东汉·许慎《说文解字》(附检字),中华书局。1978年。

2、东汉崔寔原著、石声汉校注《四民月令校注》,中华书局。1965年。

3、《十三經注疏》,清·阮元校刻。中华书局。1980年。

4、百衲本二十四史,台湾商务印书馆。

5、清·马瑞辰《毛诗传笺通释》,中华书局。1989年。

6、明·李时珍《本草纲目》(校点本),人民卫生出版社。1975年。

7、北魏·贾思勰《齐民要术》,龙溪精舍丛书本。1918年。

8、明·宋应星《天工开物》(手抄插图本),早稻田大学图书馆藏。

9、清·段玉裁《说文解字住》,上海古籍出版社。1981年。

10、粱·萧统《文选六十卷》,唐·李善注。日本东洋文化研究院藏明嘉靖元年金台汪谅刊本。

11、清·桂馥《说文解字义证》,上海古籍出版社。1987年。

12、清·郑珍《说文新附考》。清傅世洵辑《益雅堂丛书》。艺林山房光绪丁亥刻本。

文中注释

(1)《毛诗正义》卷八之一。p391。

(2)《周礼注疏》卷五。p669。

(3)《毛诗正义》卷八之一。p391。这是关于冷冻酿酒法的最早的文献资料。

(4)《礼记正义》卷十五。p1366。

(5) 百衲本二十四史《史記》卷十第二十頁。p161。

(6)《毛诗传笺通释》,p463。

(7)《汉语大字典》,1990年。p1467。

(8)《本草纲目·谷部》第二十三卷“谷之二·稷粟类一十八”。p1473。

(9)《齐民要术》卷七,p25.

(10)《尚书正义·说命下》,p175。

(11)《天工开物》(第六冊)第十七卷。P2。

(12)《说文解字注》,p747。

(13)《齐民要术》卷七,p17。

(14)《说文解字·麦部》,卷五下。P112。

(15)《四民月令校注》。P55。

(16)《四民月令校注·十月》。P67。

(17)《文选》卷四。P7。

(18)《说文解字注》,p747。

(19)《周禮注疏》卷五。P668-c。

(20)《说文解字义证》卷四十八,P1303-a。

(21)《齐民要术》卷七,p7。

(22)《周礼注疏》卷五,P668-c。

(23)《文选》卷三十四“七上”。

(24)《周礼注疏》卷五。p669。

(25)《说文新附考》卷六。