中原经济区“两型社会”建设实证研究

——以1999—2009年河南省资源、经济和环境的相关数据为基础

2011-11-02陈宏,张静

陈 宏,张 静

(中原工学院 经济管理学院,河南 郑州 450007)

中原经济区“两型社会”建设实证研究

——以1999—2009年河南省资源、经济和环境的相关数据为基础

陈 宏,张 静

(中原工学院 经济管理学院,河南 郑州 450007)

中原经济区建设研究

编者按:怎样建设好中原经济区,这是一个新的实践性很强的重大课题,涉及方方面面。本组专题的文章涉及中原经济区建设中的“两型社会”建设和农地规模化经营问题。前者利用1999—2009年河南省资源、经济和环境的相关数据,通过构建“两型社会”综合评价指标体系,对河南省资源节约型、环境友好型社会进行了综合评价研究;后者运用农业经济发展中的政府与市场关系理论,特别是农地规模化经营中的政府与市场的理论,辅以发达国家的农地规模化实践检验,对中原经济区建设乃至我国农地规模化经营问题进行了研究。中原经济区建设正在如火如荼地进行,期望有更多的学者能加入理论研究中来,为中原经济区建设提供智力支持和理论参考。

中原经济区;两型社会;农地规模化经营

一、引言

中原经济区已正式纳入国家规划,区位包括河南省以郑州为中心的中原城市群部分地区。功能定位之一是能源原材料基地,温家宝总理阐述的中原经济区发展的六项重要原则之一是“注重环保、生态、人口、资源。《全国主体功能区规划》同时提出了中原经济区还包含国家层面的农产品主产区和重点生态功能区。温家宝总理还指出,河南是中国的一个缩影,也象征着祖国的发展,他对中原经济区建设、对河南发展寄予厚望。可以说,举国上下对中原经济区建设寄予厚望,因而如何促进中原经济区资源节约型、环境友好型即“两型社会”建设发展,是一个十分重大的问题。本文以河南省的统计数据为代表,对中原经济区的统筹和协调发展进行实证分析。

对于“两型社会”的定义,国际国内目前还没有一个统一的定义,很多学者也是从自己的专业角度来界定的。关于“两型社会”,当前研究者的目光多是聚焦在概念、意义和一般性的对策措施等相对集中的问题。从总体上看,现有研究成果在研究方法上还有待改进。很多学者讨论“两型社会”仅采用单纯描述性的、定性说明的方法,而缺少基于模型评价等量化实证分析的研究成果。

本文正是基于上述背景,采用系统协调发展的定量评价方法,建立了一个具体的评价模型,为“两型社会”综合评价提供了一个新的思路,因此该研究在理论和实践上都具有一定的现实意义。

二、本文采用的研究方法

本文以经济学、模糊数学、统计学理论为依据,具体研究方法是:(1)文献研究法。即研读资源节约型、环境友好型社会的科研成果以及评价的理论,对已存在的关于本论题的成果进行归纳和总结。(2)定量分析与定性分析相结合。本文的研究以定量分析为主,采用了模糊数学和统计软件SPSS17.0进行实证分析。

(一)协调系数公式的引入

由于指标设计的需要和数据收集的局限性,对河南省资源、经济和环境3个子系统中各指标的权重采用主观赋值法中的德尔菲法,并首先计算出1999—2009年间各年度的资源可持续发展指数、经济可持续发展指数和环境可持续发展指数。然后,各子系统间协调性程度的评估是对可持续发展各子系统的实际观测值与其协调值接近程度的定量描述。协调发展是一个内涵明确而外延不明确的模糊概念,可以应用模糊集合论对它进行研究。在模糊数学中,描述论域中某一元素X隶属于模糊集A程度的是隶属度指标,它是一个闭区间上的实数,称之为协调系数。其计算公式为:

C(i/j)=exp[-k(ui-ui/j)2] (2.1)

式中:C(i/j)表示第i系统对第j系统的协调发展系数;ui表示第i系统的实际发展水平;ui/j表示第i系统与第j系统协调发展时,第i系统的协调发展水平;k=2/s2,而s2为方差。

(二)构建资源节约型、环境友好型社会的评价指标体系

分析和评价一个地区是否为资源节约型、环境友好型社会,除了进行定性的描述和分析之外,更重要的是需要对其进行定量描述和定量分析。所谓的定量分析就是要寻找或建立一个度量标尺,通过这一度量标尺去测算某一区域资源的保障程度及可持续发展的潜力。

1.构建评价指标体系的原则

目前,创建“两型社会”评价指标体系无论国外还是在国内都还是一个较新的课题。学术界对“两型社会”评价指标体系的研究还很有限,至今尚缺乏统一标准和系统的指标评价体系。作者根据综合评价目的,总结出建立资源、经济与环境协调发展评价指标体系应遵循以下几个原则:(1)科学性原则。指标应全面地反映“两型社会”系统的各个方面,符合建立“两型社会”的内涵和目标,并且能够反映某区域建立“两型社会”的真实情况;(2)可操作性原则。选择能够反映区域构建“两型社会”特征的主要指标并且形成体系,摒弃一些与主要指标关系密切的从属指标,使指标体系较为简洁明晰,能够实际应用;(3)主导性原则。在选取指标时应选择那些有代表性、信息量大的指标,并且避免相关性大的指标在信息上的重叠;(4)针对性原则。本指标体系必须针对河南省“两型社会”去评价,而不是一般的评价,因此“两型社会”子系统的分解与指标的选取必须紧紧围绕其展开;(5)动态性原则。在确定指标体系时应考虑系统可能出现的动态变化,所选的指标能够综合反映出“两型社会”建设的现状及发展趋势,便于进行预测和管理。

2.评价指标体系的具体构建

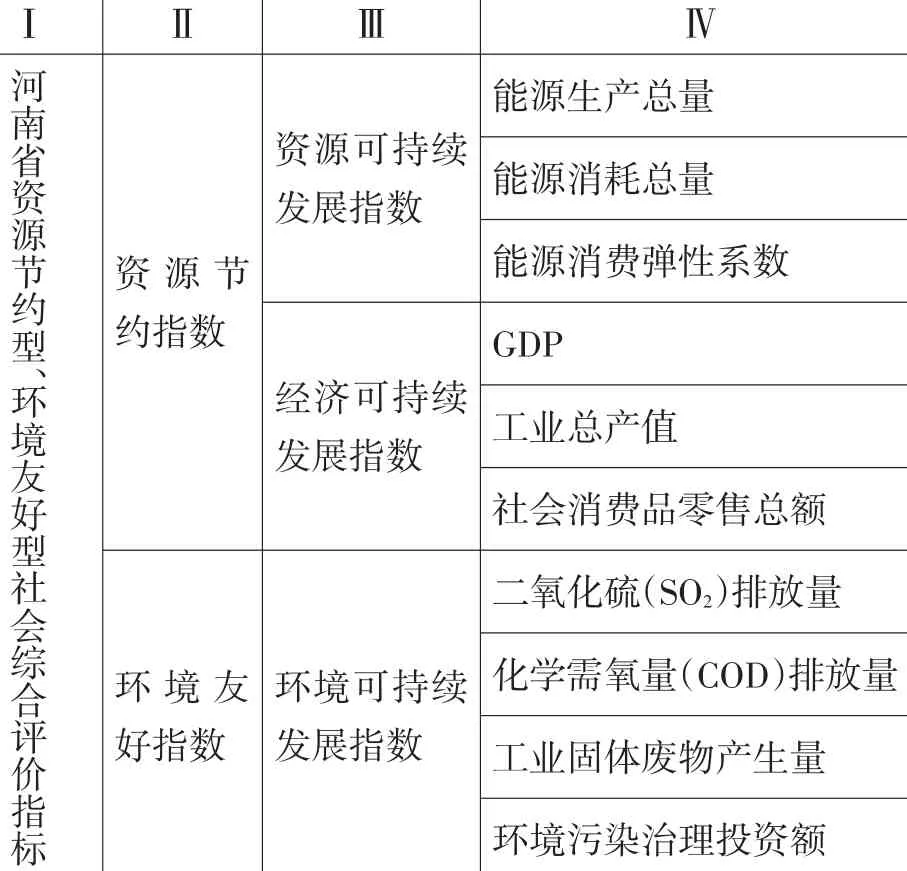

对一个地区经济与环境协调发展程度进行综合评价涉及到两个复杂的系统:资源系统和环境系统,所以评价指标体系首先分为两大类:资源指标和环境指标。针对“两型社会”的内涵、河南省发展的现状以及作为国家战略的中原经济区建设,在国内外现有研究成果的基础上,本文尝试提出了四层次“两型社会”综合评价指标体系。作者认为该综合评价指标体系应包含资源系统(Z)、经济系统(J)、和环境系统(H)三个子系统,在每一个子系统中又包括若干个指标。在资源系统中选取的指标有:能源生产总量、能源消耗总量和能源消费弹性系数。经济系统中选取的指标有:GDP、工业总产值和社会消费品零售总额。环境系统中选取的指标有:二氧化硫(SO2)排放量、化学需氧量(COD)排放量、工业固体废物产生量和环境污染治理投资额。如表1所示。

表1 资源节约型,环境友好型社会综合评价指标体系

三、实证分析

本文选取《河南省统计年鉴》中资源、经济和环境的相关数据,以1999年到2009年总计11年的样本区间作为其研究对象。

(一)资源节约度的划分

本文引入“资源节约度”来度量某个区域资源利用的效率或者资源节约的程度,即资源节约程度(Resource-Efficient Degree),简称资源节约度(RED),取值范围为[0,1]。根据资源节约度(RED)的大小,为了便于定量对比,按0.1的间距,把资源节约程度人为地划分为7个等级(见表2)。按协调指数值由小到大依次命名为不协调、濒临失调、勉强协调、初级协调、中级协调、良好协调、优质协调共7级。

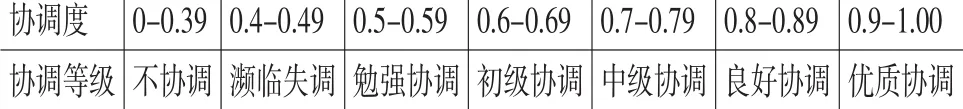

表2 协调度等级的划分

(二)资源节约指数和环境友好指数的具体计算方法

本文所构造的评价体系是一个多指标评价体系,故宜采用综合评价方法。评价中对一些特殊处理技术进行简单列出:正向指标是指资源节约度随着指标数值的增加而趋好的指标,逆向指标是指资源节约度随着指标数值的增加而恶化的指标。其中环境可持续发展指数中的前3项为逆向指标(即二氧化硫排放量,化学需氧量排放量,工业固体废物产生量),需要在计算前对其进行正逆变换。本文采用的是将指标数值运用公式(maxXi-Xi)/(maxXi-minXi)进行变换,使所有指标的方向一致。

设资源、经济与环境可持续发展系统评价指数为Bm:

式中:Wi为各子系统基础类指标权重,Yi为各子系统基础类指标的标准化值,Bm为各子系统可持续发展能力指数,分别为资源可持续发展指数、经济可持续发展指数和环境可持续发展指数。

本文使用SPSS17.0,可以得出系统i与系统j的回归模型:

式中:a, b为要估计的参数。

上述回归模型表明,要做到系统i与系统j之间的协调发展,uj每变化一个单位就要求ui变化b个单位。这样就可以确定协调值ui/j=buj.。

设两系统间的协调系数为C(i/j),其计算公式为:

(三)具体计算结果

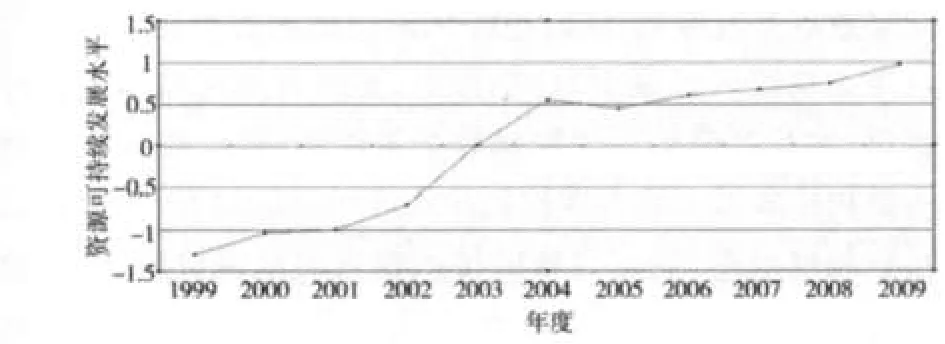

1.河南省1999—2009年度“两型社会”的资源可持续发展指数

图1 资源可持续发展指数趋势图

由图1可见,河南省的资源可持续发展指数在评价期除2004—2005年略微下降外,总体上呈逐年上升的趋势。其中2001—2004年增长迅速,但随后的2005—2009年又开始缓慢增长,总体上处于逐年发展阶段。从河南省的资源可持续发展指数的变化趋势可以看出,河南省资源可持续发展能力总体较好,我们认为这也是中原经济区能够上升为国家战略一个重要保障。

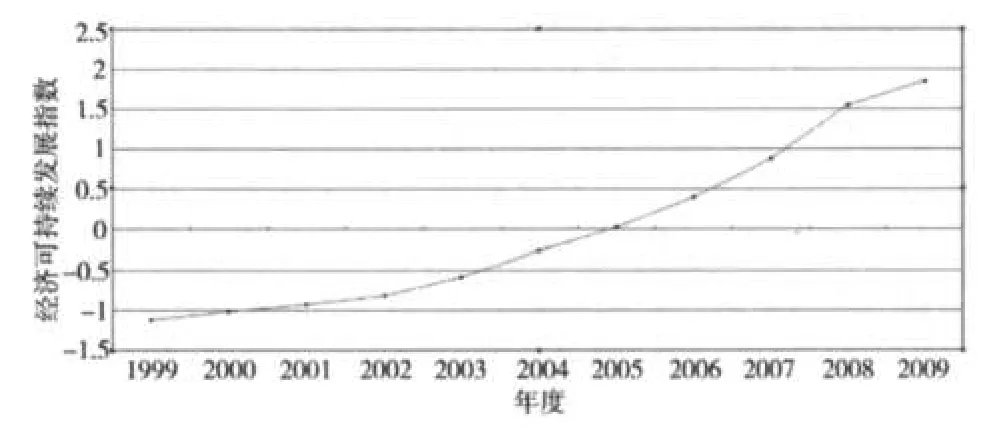

2.河南省1999—2009年度“两型社会”的经济可持续发展指数

图2 经济可持续发展指数趋势图

由图2可见,河南省1999—2009年经济可持续发展形势总体很好,在评价期一直都处于大幅攀升、加速增长阶段。其主要原因可能是由于河南省对经济的可持续发展有了足够的重视,产业结构有了优化升级,对发展质量日益关注,逐步实施了合理的经济政策,从而使河南省经济可持续发展能力明显提高。这也符合《全国主体功能区规划》中将中原经济区定位于重点开发区域,使之成为全国经济新的经济增长板块的战略目标。

3.河南省1999—2009年度“两型社会”的环境可持续发展指数

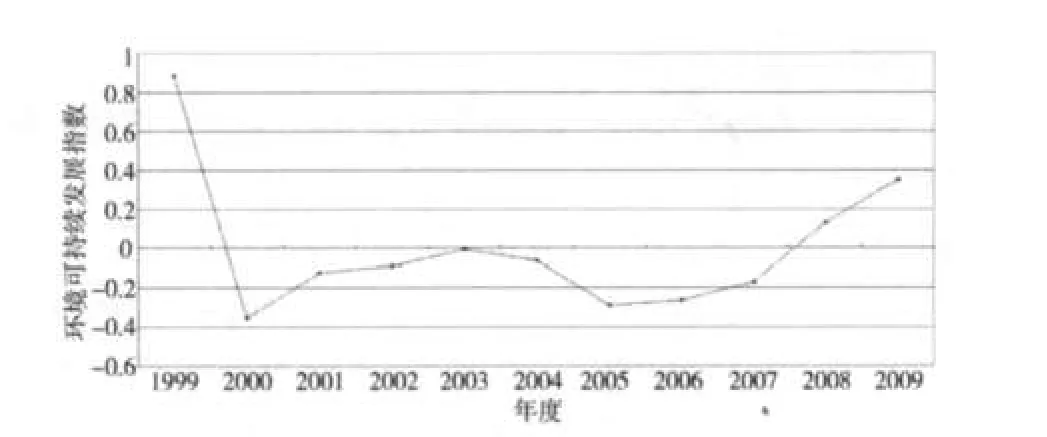

图3 环境可持续发展指数变化状况

由图3可见,河南省的环境可持续发展指数出现波动较大,时高时低。1999—2000年出现大幅下降,2000年处于评价期的谷底。随后的2000—2003年逐年上升,表明这期间我省的环境可持续发展状况有所好转。2003—2005年又有所下降,自2005年之后呈逐年稳步上升的趋势,我们认为这很可能是河南省“十一五”节能减排初见成效。

4.河南省1999—2009年度“两型社会”的资源节约度指数

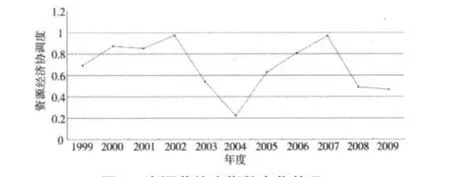

图4 资源节约度指数变化状况

所谓资源节约度指数,就是反映资源系统与经济系统之间协调发展程度的数值,本文的计算依照公式(3.3)。图4中可以反应出河南省在评价期内的资源系统与经济系统的协调程度。除2004、2008和2009年处于失调状态外,河南省资源系统与经济系统在评价期内的其他年度协调程度都比较好(依据表2的划分)。总体来看,河南省的经济发展是建立在大量消耗资源基础之上的,所以并不稳定。此外,由图1知2004年的资源可持续发展水平处于向下的转折点,自然在图4呈现出与一直处于持续增长的经济可持续发展水平不协调的状态。

5.河南省1999—2009年度“两型社会”的环境友好度指数

图5 环境友好度指数变化状况

所谓环境友好度指数,就是反映经济系统与环境系统之间协调发展程度的数值。本文的计算使用公式(3.3)。从图5中可以反应出环境系统与经济系统的协调程度。该协调性指标经历了不协调、优质协调、再到2005—2009年的不协调。此外,结合图3显示,2000年和2005年的环境可持续发展水平都处于谷底,而呈现出与一直处于持续增长的经济可持续发展水平不协调的状态,从而造成了虽然2001—2004年连续四年处于优质协调状态,但2005—2008年连续四年均为不协调状态。上述图4的资源节约度指数、图5的环境友好度指数具体数值见表3。

表3 河南省1999—2009年资源节约、环境友好型社会综合评价

由表3反映的河南省1999—2009年“两型社会”综合评价可以看出,资源与经济的协调关系只是在2004才处于不协调状态。而环境和经济的协调关系是在1999年和2005年之后均处于不协调状态(最后三年趋势向好)。特别是2008年,河南省无论是资源节约度、还是环境友好度都处于低水平,我们分析可能是河南省经济的迅猛发展,环境系统与经济系统的相协调程度越来越差了。建设“两型社会”,就是要转变现有的高消耗、低产出、高污染的粗放式经济增长方式为低投入、低消耗、低排放、高效率、良性循环的可持续型经济社会发展模式。

四、结论及策略

本文构建了一个四层次指标体系,对河南省资源节约型、环境友好型社会进行评价。根据指标设计的需要和数据收集的局限性采用主观赋值的德尔菲法确定权重,实证分析了河南省1999年至2009年资源节约、环境友好的变化状况。

由以上分析可以得出,河南省资源可持续发展能力、经济可持续发展能力较强,但资源系统与经济系统的协调性却不稳定。河南省环境可持续发展水平较低,而且波动较大、上升缓慢,经济系统与环境系统的协调性更是不容乐观,虽然在整个评价期中有几年都属于优质协调,但最后的连续四、五年都属于不协调,我们认为这可能是反映了河南省生态环境脆弱的现实状况的。

研究结论既表明了中原经济区功能定位之一“能源原材料基地”,以及新的经济增长板块的有利条件,也反映了中原经济区发展的六项重要原则之一“统筹与协调环保、生态、人口、资源”任务的艰巨性。作者认为,在《全国主体功能区规划》将中原经济区上升为国家战略,提升为重点开发区域之际,尤其需要特别强调“两型社会”建设的重要意义。

首先,建设资源节约型、环境友好型社会是国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务。在中原经济区成为国家的重点开发区域之后,千万不能再回到高消耗、低产出、高污染的粗放式经济增长老路上了。本文实证研究已经表明河南的资源节约度并不稳定,环境友好度较差,所以我们在欢呼中原经济区成为国家层面的重点开发区域之际,必须谨记“统筹与协调环保、生态、人口、资源”的原则。在经济社会发展的过程中,一定要保护好生态环境,一定要科学利用自然资源,千万不能超越资源环境承载能力。

其次,注意《全国主体功能区规划》不仅将中原经济区作为国家重点开发区域,同时也是国家层面的农产品主产区和重点生态功能区。《规划》特别指出,重点开发区域要结合环境容量,实行严格的污染物排放总量控制指标,较大幅度减少污染物排放量。要合理控制排污许可证的增发,积极推进排污权制度改革,制定合理的排污权有偿取得价格,鼓励新建项目通过排污权交易获得排污权。《规划》的这些措施,就是在确立重点开发中原经济区的同时,对构建环境友好型社会战略的最好贯彻。

再次,在中原经济区成为国家层面的重点开发区域之后,要特别防止高耗能、高污染行业的无序发展和盲目扩张的投资冲动,我国在这方面的经验教训是不胜枚举的。还应考虑研究推行绿色信贷,通过金融环节建立环境准入门槛,对限制类和淘汰类新建项目不提供融资支持,从而实现在源头上切断高耗能、高污染项目及行业的无序发展和盲目扩张的投资冲动。

由于各数据统计口径存在一定差异,而且统计数据本身有误差,因此有可能计算结果与实际情况存在一定的偏差,但本文的实证分析总体看尚能反映河南省资源节约、环境友好状况的演变。鉴于建设资源节约型、环境友好型社会是国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务,以及中原经济区建设上升为国家战略的重要时机。本文所做的研究有可能对实践具有一定的参考价值。

F2

A

1007-905X(2011)04-0133-07

2011-04-12

陈宏(1962— ),男,河南武陟人,中原工学院经济管理学院副教授,经济学博士。