原油稠稀混掺在宁海站的应用

2011-11-02王晓君

王晓君

(中国石化胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营257051)

原油稠稀混掺在宁海站的应用

王晓君

(中国石化胜利油田分公司胜利采油厂,山东东营257051)

油田进入开采高含水期后,采出液中稠油、含聚原油比重逐步增加,且采出液多为复杂乳状液,其界面膜强度高,乳状液稳定,加大了采出液处理的难度。为改善采出液的脱水状况,通常在稠油中掺入一定量的稀油以降低原油的黏度,提高油水分离的效率,本文介绍了稠稀混掺在宁海站的试验过程,并对试验结果进行了分析。

高含水;稠油;稠稀混掺;油水分离

宁海联合站投产于1986年6月,是一座具有油气分离、原油脱水、污水处理以及油、气、水外输等功能的大型联合站。2004年12月王庄油田坨82稠油区块投入开发,产出稠油全部进入宁海站进行脱水处理。目前进站总液量5 500~6 000 m3/d,油量500 t/d,原油含水91%,采用热化学沉降脱水工艺,处理后外输原油要求含水低于3%。由于这部分稠油不仅密度大、黏度高,而且胶质、沥青质含量也较高。使得宁海站混和原油物性复杂,原油脱水困难,外输原油含水很不稳定。为使外输原油的含水指标稳定,宁海站从坨一站调进稀油与宁海站内原油混掺,进行稠稀混掺试验。

1 稠稀油混掺试验

稠稀混掺集输是掺和集输流程中的一种,其原理是将具有降黏作用的介质掺入井口出油管中,以达到降低油品粘度,实现安全输送的目的。

具体操作为将稀油经加压、加热后从井口掺入油井的出油线中,使原油在集输过程中的黏液降低[1]。

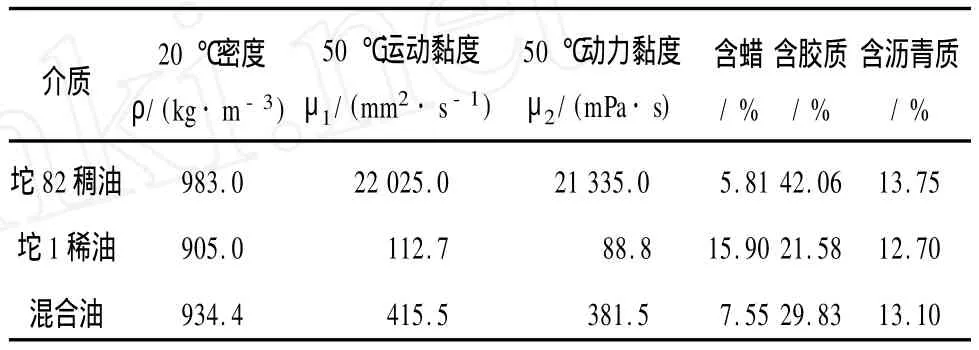

2010年6月21日开始,坨一站向宁海站调含水30%的稀油360 m3/d,与坨82来液管线混掺,直接进一级罐,宁海站投运4#罐实现四级沉降。混掺原油性质见表1,混掺前后流程见图1。

表1 混掺原油性质

图1 宁海站掺稀流程

在试验开始时,宁海站外输原油含水平稳,但原料油含水逐渐升高,由2%逐渐升至5%。

6月25日外输含水由1.47%突增至6.7%,随后达到20%。宁海站采取如图2所示的应急流程,停运3#罐,实行三级沉降。随后2#、3#罐交替停运以增加沉降时间,外输含水逐渐回落到10%以下。

图2 宁海应急流程

7月7日起坨一站调稀油进宁海二级罐(2#),坨82稠油与井排稀油混掺进分离器,此流程运行后7月7日-7月11日含水保持在2%以下,最低达到0.62%。

7月12日外输含水由2.2%升至5.2%,在采取了加大药剂量(由300 kg/d增至400 kg/d)、满足脱水温度83℃、沉降时间加长等措施后外输含水继续恶化,最高达到19%。7月15日停止调稀试验。

2 结果分析

由于此次调稀试验未能够达到预期的效果,故7月15日暂时停止了试验,并针对试验过程中发生的高含水情况进行了详细分析,总结原因如下:

(1)井口来液物性发生变化。坨82每月加降黏剂4 t,使得原油乳化严重,进站破乳困难。为了降黏,4月初,加90 t液态CO2。通过各级罐取样发现,洗油后有许多悬浮杂质,一级罐油层表面有泡沫,且一级罐溢流含水正常时平均40%,高含水期间高达60%~80%,直接影响后期原油脱水。

(2)注聚物的影响。聚合物驱采出原油中沥青质、胶质和芳烃含量增加,而沥青质和胶质是原油中对油-水界面膜强度影响较大的组分,其进入油-水界面使界面膜强度增大,导致采出液的油、水相分离更困难。

调稀期间宁海污见聚浓度14 mg/L,坨一站见聚浓度60 mg/L,调稀期间每天调入污水210 m3,对原油的脱水产生了不利的影响。

(3)调稀含水高。试验期间从坨一站调稀原油含水30%,经过长距离管道运输后乳化现象较为严重,与宁海站原油混合时再次发生剪切乳化,形成复杂乳化液;同时坨一站原油与宁海站原油油相相溶,与水相不配伍,高含水的原油混合后会产生部分沉淀,加剧了混合油的乳化程度,造成原油脱水困难。

(4)切换流程的影响。宁海站内切换流程较频繁,导致罐内平衡打乱,使乳化夹层溢出。二级罐内存在油、水夹层,使得原油沉降时水分无法及时沉入底部,造成含水率过高,影响下级脱水效果。

(5)污水药剂的影响。宁海污水站气浮装置每天加600 kg聚合铝干剂,和污泥、污油聚结后排至污泥池,随着收油管线回收至原油一级沉降罐,在一级罐油样中发现大量聚合铝絮状物,严重影响了站内原油的脱水,在暂停药剂加入后现象出现明显的改善。

(6)破乳剂针对性不强。试验期间宁海站原油性质出现油包水、水包油复合型乳化液,且高含水前期所用药剂适用性差,无法使得原油进行良好的脱水。

3 结束语

本次混掺试验虽未达到预期的效果,但通过试验暴露出的一些问题为以后的工作提供了参考。针对此次混掺分析的结果,有关方面专家进行诊断,得出以下意见:

(1)调稀含水高影响掺稀效果,调含水1.5%以下的稀油与含水30%的稠油混掺,可有效降低稠油黏度,达到互溶降黏的效果;对调稀后宁海原油高含水的情况,应提高脱水温度。通过现场试验,测定黏温曲线,得出最佳脱水温度,解决不脱水的问题。

(2)所加药剂配方需要优化,对混掺后两种药剂的配伍性进行重新试验评价。重新确定掺稀点问题,由进井排改为进脱水泵进口,起到最好的掺稀效果。

[1] 王光然.油气集输[M].北京:石油工业出版社,2006:9.

[责任编辑] 辛艳萍

TE86

A

1673-5935(2011)01-0013-02

2010-12-09

王晓君(1987-),男,山东莱阳人,中国石化胜利油田分公司胜利采油厂助理工程师。