从茅台模式到黔酒模式

——“十二五”再造一流品牌的回望与前瞻

2011-11-02刘自力

■ 文/刘自力

从茅台模式到黔酒模式

——“十二五”再造一流品牌的回望与前瞻

■ 文/刘自力

可以预期,贵州茅台在未来10年的新崛起,不仅是贵州酒业对国内同行业的贡献,更是世界酿酒业的一个重要事件。推动贵州白酒产业整体跨越式发展,做大做强,会在一定程度上改写中国乃至世界的酿酒版图。我们有理由满怀憧憬:未来10年,中国白酒看贵州。

国酒茅台是中国的一张亮丽名片。作为中国酒界璀璨耀眼的星辰,它聚集了无数人关注的目光。

今天,人们更多看到的是茅台的荣耀和珍奇,而对茅台曾经有过的曲折和迷惘却不甚了解。如果一路走来只是鲜花和掌声,怎能有背水一战艰苦卓绝的开拓!当年茅台人或许没想到,正是他们的坚持与守望,给今天的中国酒业撑起了一方丽日晴空。

2011年,在连续12年跨越式增长之后,国酒茅台又站在新的起跑线上。

暮春时节,草长莺飞,一派生机,省委书记栗战书、省长赵克志亲自率队赴茅台考察,进行调研,对国酒的发展寄予殷殷期许,提出要解放思想优化理念拓展思路形成共识,用5至10年时间,打造“世界蒸馏酒第一品牌”。

茅台,迎来了前所未有的黄金机遇期。

“十二五”开局之时,回溯茅台历史,正是为开创未来寻找启迪,逝去的岁月如一本教科书,时刻警醒我们居安思危,永不松懈。

栗战书、赵克志与茅台集团公司领导班子部分成员在一起。(本刊记者 李枫/摄)

一

时光倥偬,如果不是亲历,很难相信国酒茅台处于低谷时的刻骨伤痛。回想起那段岁月,笔者胸中至今波涛翻涌:是的,市场的拣选从来如此——曾经的辉煌,不是日后成功的门票;今天的成就,不能赎买未来的地位。

上世纪80年代,是贵州白酒工业的黄金岁月。作为传统的酿酒产区,贵州白酒工业依托丰富的生物资源、良好的生态环境和特殊的工艺,形成了以国酒茅台为核心,包括茅台、董酒在内的2个国家名酒,5个国家优质酒,40个贵州名酒共47个国内知名品牌组成的黔酒阵营,蔚为大观。当时有位诗人赞曰:“云南有好烟,四川有好酒,好一个贵州省,既有好烟又有好酒”。

改革开放初期,商品短缺,国内白酒市场供不应求。国酒茅台超凡脱俗的品质和相对低廉的价格,更令它广受欢迎。从1980年代开始,厂门口就经常有千里迢迢赶来的商人等待收购茅台酒。逢年过节作为福利发给职工的一两瓶茅台酒,大多被外地客商高价买走。在市场比较单一的年月,相当一部分茅台酒就是这样扩散到四面八方。

在国酒茅台的带动和影响下,当时仁怀市酒类企业几乎都走酱香道路。省外亦有很多厂家慕名而来,希望茅台酒厂帮助他们生产好酒,继而挖人。一时间茅台酒厂不少退休工人,就连一些退休的政工干部,也被挖去做技术指导。鼎盛时期,省外生产酱香酒的企业有30多家。

一酒难求,岂止是茅台,大多数贵州名酒企业都顾客盈门。扩产、上新生产线成为这一时段的热门词汇。当时的热闹景象,带有浓厚的短缺经济时代特征,若能获得一张厂长写的批条,就兴高采烈,销售旺季时,习水酒厂等待拉酒的车辆排列几百米长。毋庸讳言,此时,企业方对市场既无精准的分析,亦无成体系的渠道,经营受交通、地理位置等因素制约明显。自然,靠“批条销售”支持的流通体系,产品进入的大多是国营专卖渠道,生产与市场脱节。

那时的贵州白酒工业,弥漫着对市场、对发展的盲目乐观情绪。上规模、扩产能是酒厂最热门的话题,企业领导的精力很多都陷入应付批条和跑政策、跑贷款、筹措资金方面。不少酒厂在既有设施尚未满负荷运转的情况下,又热衷于上新的技改。

热闹背后总是暗藏危机。

进入1990年代,国家实行宏观调控,紧缩银根,令大上技改项目的贵州酒类企业普遍遭遇资金链断裂的寒流。形势突变,原来的拨款改为贷款,以税还贷的优惠政策也被取消,高昂的利息包袱让所有的预期化为泡沫。

短缺经济时代的供不应求,麻痹了经营者的神经,很少从战略高度去考虑市场网络的建设、营销队伍的组建、营销理念的打造以及品牌经营策略等今天看来攸关企业生死的问题。令人惊异的是,包括一些名酒厂在内,很多企业在产能跟不上市场需求时,开始向外买散酒,贴上自己的标签就出货。质量第一的理念被浮躁和盲目所淹没,粗放式的扩张必会为企业留下疾患。

1992年,小平同志南巡讲话后,中国民营企业步入一轮大发展期。民营资本大量进入原来多属于国营、集体体制的酿酒业,推动白酒生产能力大幅提升,产品很快从供不应求变成相对过剩。

一边是市场销售减弱,一边是资金链断裂,加之为了推销而盲目赊销令企业呆账滞账剧增;一边是盲目技改背负的包袱,一边是靠“批条经营”维持的销售体系崩塌,大多数黔酒企业好景不再,市场大幅萎缩,坠入前所未有的“低谷”。

先贵州一步完成扩产并建立了较为完善市场体系的四川酒业,顺势将贵州白酒甩在身后,以川酒为代表的浓香型白酒逐步主导市场。

除国酒茅台依然稳居“酒林之尊”外,贵州其他名酒的终端市场相继被外地先后崛起的白酒品牌所蚕食,纷纷由全国性品牌降为区域性品牌,经济效益江河日下。很多企业资不抵债,以至于停产、破产。

茅台也在此时遭遇了黑色的季节:由于生产工艺的限制,当年茅台酒的增幅每年不过三四百吨。虽然凭借国酒地位和出色的产品质量,茅台自身销量没有受到影响,但是浓香型白酒的强势扩张,严重挤压了酱香型白酒的空间。整个贵州名酒阵营的衰退,令茅台显得势单力薄,企业的市场占有率和品牌影响力相对减弱。

客观而言,当时茅台的发展速度并不算慢,但在浓香型白酒一日千里的反衬下,这种增长显得并不突出。一快一慢背后,不仅有两种白酒不同工艺带来的数量差异,也有市场观念与计划经济痕迹碰撞形成的分割。

浓香型白酒高速扩张下黔酒的整体萎缩,令其话语权、影响力急剧下降,独木难撑的国酒茅台在国内同行间的影响力和名望不复以往,在同业开会时,茅台代表的位置甚至忝列末位。参会代表回厂提及这些情形,表情黯然,五味杂陈。

彼时的贵州酒业,在浓香大举冲杀的情势下,纷纷转向:国家名酒董酒转而全面生产浓香,习酒和以酱香异地生产闻名的珍酒,也转产推出星级浓香习酒和“大元帅”等浓香型品牌。

茅台该怎么办?当时有人认为,茅台欲扭转困局,需顺应“时代潮流”,要么转产,走浓香道路,当年投产,当年见效;要么拿出老酒,暂不考虑发展后劲,针对需求扩大销量,快速占领市场。

如果说第一种主张在茅台人中明显会遭遇阻力的话,第二种建议倒是不失诱惑力——在短期内,这确实是茅台提升产能、扩大销售、再战江湖的最快方式。

“不畏浮云遮望眼”。茅台人不为所动。

他们认真地分析后认定,贵州酒是属于暂时的衰退,这也实际上是贵州酒业对市场应对不足的表现,比如急功近利忽视质量,比如过分依赖计划调拨、“批条营销”,比如缺乏市场战略,等等。相对于茅台而言,浓香型白酒的迅速发展,很大程度上是由于其工艺所致——门槛低、成本低,当年投产,当年入市,当年产生效益。而茅台酒门槛高,成本高,特别是其科学独特的工艺,从投料到与消费者见面,至少历时五年。茅台的发展尤需把握住稳健的节奏。

当时的企业领军者一席话令笔者至今难忘:“他做他的,我做我的,我们要不声不响炼真金。”

决策层的共识是:坚持工艺规程,不达到储存标准,酒绝不能出厂;坚持自己的道路,酱香型白酒方向不能更改;坚持质量效益型方向,所有规划必须首先确保质量要求。

1993年,贵州茅台首度打破“皇帝女儿不愁嫁”的计划经济时代惯例,到成都参加糖酒交易会推销自己。这在茅台历史上是一次重要的转折。1998年,在亚洲金融危机的阴霾中,茅台第一支销售团队组建,逆势冲击。正是从这一年开始,茅台正式逐鹿市场。

经过不断总结、创新、完善,茅台形成了独特的销售文化,创造了“八个营销”的经营模式,并率先在中国酒界提出“文化酒”“健康酒”理念。

国酒茅台连续十三年的跨越式发展,正是在这样的背景下得以实现。

二

六十年前,当国营贵州地方茅台酒厂由三家作坊合并成立时,茅台酒年产量不过数百吨。产能不足一直是制约茅台酒市场发育的重要瓶颈。

2003年,茅台酒年产量突破万吨,实现了毛主席、周总理的夙愿。2008年,茅台酒年产量突破两万吨。到2015年,茅台酒年产量将达到四万吨。数字变化背后,是历代国酒人矢志不渝抓发展留下的丰厚精神财富。要知道,这个增长背后蕴含着怎样的艰辛和勇气。

“茅台模式”的核心,不仅有中国优秀传统价值观的传承,更有与时俱进改革创新的时代精神。迈向市场化的国酒茅台还在管理体系和制度建设上,创造了诸多业内第一,如创新并发展了包括“八个营销”在内的经营哲学,引进了世界一流的标准化管理体系,形成了“发展壮企、改革促企、管理固企、质量立企、环境护企、科技兴企、人才强企、文化扬企、安全稳企、和谐旺企”这样的现代企业特色。

虽然茅台酒从年产千吨到年产上万吨,用了其他同行数倍的时间,但这种时间上的大投入,带来产品质量的稳定,坚守了朴实、真诚的企业文化,赢得了令人称道的可持续发展。

茅台的发展,不仅打造了一个具有良好声誉的百亿企业集团,其影响更超越企业本身,超越经济范畴。茅台酒是世界蒸馏酒的“活化石”,是物化了的精神产品,茅台酒的文化符号不仅在中国,而且在全世界,散发出特有的魅力。

“茅台模式”的核心,是对品牌和市场影响力的提升,并由此培养消费者的信赖度和忠诚度,将健康理念、文化理念以及高品质的理念带入人们心中,使得茅台酒成为白酒市场上的首选和必选产品。

茅台的快速发展,获得了丰厚的回报。带动了酱香型白酒的做大做强。茅台热带动中国不少酒类企业开始转型生产酱香型白酒,许多过去没有酱香型白酒生产历史的企业,包括五粮液,椰岛鹿龟酒等,也开始尝试进入酱香领域。而贵州的很多主流厂家,如珍酒、习酒也重新介入酱香型白酒市场。

这个产业的飞速扩张,对地方经济,特别是对仁怀市经济的带动异常明显:当地所有白酒厂在茅台的带动下,全部转产酱香型白酒,形成了中国最大的酱香白酒基酒生产基地;许多酱香地方产品已被打造成贵州著名品牌。产品供不应求,形成黔北酒业一个新的产业带。

三

省委书记栗战书考察茅台时这样评价:“贵州最有名的企业是茅台集团,对提升贵州影响力和知名度发挥作用最大的品牌是茅台。”

这番话对于国酒茅台而言,是鼓励,更是鞭策。

白酒是中国市场化程度最深、竞争最激烈的行业之一。茅台从昔日孤军奋战走到今天,有很多体验可以分享。但最重要的体验应该是,面对市场巨大的压力,一定要坚持正确的商业理念,并持之以恒地传承发扬。

国内一位著名的白酒专家曾说,中国这么多白酒企业,只有贵州茅台的经营一直稳定发展,产品质量一直稳步提高。

历史为什么选择茅台?这绝非运气使然,茅台 “大热”背后,有着深刻的背景和原因——

第一、坚持传统商业价值观。强调诚信与道德,靠质量赢得市场。茅台长期以来坚持走质量效益型的发展之路,从不盲目提升产能,不为节约成本而偷减工序。

第二、坚持走市场经济的道路。茅台之所以有今天,得力于勇敢地参与市场竞争。正是由于坚持走市场经济道路,茅台人才能不断地解放思想,不断地优化理念拓展思路,打拼出一片开阔天地。

第三、坚持改革创新。从当年作坊式小工厂到今天百亿元企业集团,茅台的成长离不开对过去的总结、反思与再学习、再创造。正因为如此,才赋予产品以新的理念,才有文化酒、健康酒一类理念的诠释与提升。

第四、坚持科学发展观。当年“不声不响炼真金”就是这种发展哲学的一种折射。今天国酒茅台的长足进步,正是一代又一代茅台人矢志不渝追求科学发展的积淀。

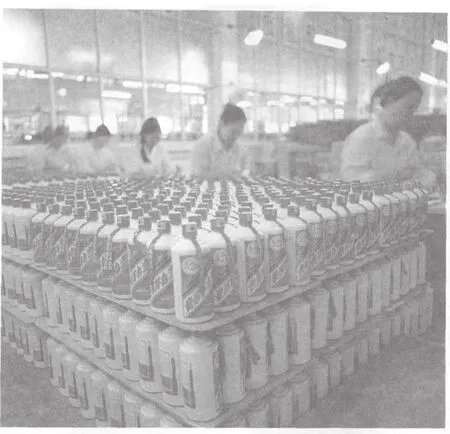

贵州白酒的振兴之路,必须坚持贵州特色,保持和发扬自己独特的工艺和品质,走差异化的道路。图为茅台酒厂包装车间。(贵州图片库供图)

第五、对品牌的坚定和自信。茅台人的归属感正是来自于这种特殊的企业个性和气质,他们相信自己的企业正在走向世界,并有打造世界最好蒸馏酒的志向和能力。

第六、坚持打造高素质的职工队伍。从当年“爱我茅台,为国争光”,到今天“立足国酒、奉献社会、成就自我、完美人生”的价值观,茅台的队伍建设,一直在根据时代的发展,不断丰富新的内容。

第七、坚持消费者永远是第一位的理念。这是根本,是企业赖以生存发展的立足点。

第八、坚持工艺规程。崇本守艺,储足陈酿,不挖老窖,不卖新酒的坚守,为茅台的可持续发展贮足了后劲。今天茅台的老酒储存其量、其质堪称国内唯一,令人叹为观止。

第九、坚持承担社会责任。作为一个植根乡土、在国家和人民扶持下发展起来的名牌企业、国有企业,须臾不能忘记自己的社会责任,要为国分忧,胸怀群众。勇于担当,回馈社会。

贵州有悠久的酿酒历史,有许多其他省区不具备的特殊资源禀赋。特别在贵州走向大发展的今天,黔酒诞生的这片土地再不是边远、落伍的代名词。贵州持续改善的交通环境、整合力度加大的丰富资源、开放度更高的企业环境,以及加快发展的产业政策,使得黔酒获得了空前的发展机遇。

若要总结过去数十年贵州茅台在中国市场上的贡献,笔者认为最为突出的是茅台的价值观和品牌经营理念对业界的正面推动:绿色、健康、环保,对产品质量的执着追求。

回顾贵州白酒工业过去三十余年的历史,黔酒曾创造辉煌,也曾跌落低谷。我们只有找准当年黔酒为何衰败的原因,才能在振兴黔酒的道路上更好地把握方向和尺度。

如果说,当年贵州酒的繁荣是因短缺经济时代紧张的供需矛盾所形成,那么今天茅台乃至贵州酒的繁荣就应该是这些年来茅台执着打造的文化、健康理念得到市场和消费者一定的认可,其品牌、质量得到极大的认同,是今天走向富裕的中国社会,对品牌对品质的再认识、再深化,是消费者生活水平日益提高后的理性选择。茅台集团应充分抓住这一有利的时机,认真贯彻落实省委省政府的指示精神,利用自己的品牌优势和资金优势,加速发展、加快转型,推动跨越。以资源优势为支撑,以品牌效应为拉动,从提高技术,规范管理,帮助扶持为契入点,带动黔北甚至贵州酒业的发展。

“未来10年中国白酒看贵州”,用5至10年时间,把茅台酒打造成为“世界蒸馏酒第一品牌”,把茅台镇打造成为“中国国酒之心”,把仁怀市打造成为“中国国酒文化之都”。这是省委栗战书书记站在科学发展的战略高度,对茅台、对贵州白酒业的厚望。笔者相信,茅台人会用自己的努力交上一份满意的答卷。我们同样相信,未来10年,贵州酱香型白酒在茅台的带领和影响下,一定会成为发展迅速、品质出色、有品牌影响力的生力军。黔酒作为一个方阵,将书写出它的华彩乐章。

在茅台科学发展经历的影响下,省内的许多厂家深刻感悟:今天贵州白酒的振兴之路,必须坚持贵州特色,保持和发扬自己独特的工艺和品质,走差异化的道路。于是工艺被列入国家保密配方的董酒,再次回归自我,打出了特色牌;于是习酒,在发展酱香的同时,坚持打造“多粮和谐共生,浓酱工艺相融,科技人文并茂,健康品位同享”的独具特色的黔派浓香习酒,推行浓酱并举的战略。差异化的经营战略已使贵州的白酒品牌得到消费者的认可,在市场初见成效。

可以预期,贵州茅台在未来10年的新崛起,不仅是贵州酒业对国内同行业的贡献,更是世界酿酒业的一个重要事件。推动贵州白酒产业整体跨越式发展,做大做强,会在一定程度上改写中国乃至世界的酿酒版图。我们有理由满怀憧憬:未来10年,中国白酒看贵州。

鼓角声声,为茅台、为黔酒出征壮行!

(作者系贵州茅台酒股份有限公司总经理 编辑/李 筑)