政府主导下园区型公共实训的校企合作新机制研究

2011-10-31付艳茹

马 强, 付艳茹

(浙江警官职业学院,浙江 杭州310018)

政府主导下园区型公共实训的校企合作新机制研究

马 强, 付艳茹

(浙江警官职业学院,浙江 杭州310018)

基于区域经济下校企深度合作的视角,论述了园区型公共实训基地的概念,简述了园区型公共实训基地的现状与变迁。结合杭州个案经验的实证分析,讨论了以政府为主导的公共实训基地模式,提出了法律契约约束、成本分担、融资体系、分配形式等典型要素,研究了以开放、共享、公益为标志的终端形态。

政府主导; 公共实训; 开放式园区; 校企合作; 机制

一、引言

国内传统的实训体系受限于运转成本、社会容纳量和开放性服务等诸多要素,较多地表现为以院校为主导的、相对封闭于校内的仿真或纯消耗的实训形态,实训基地因定位于校内现有专业而决定了校企合作关系处于1∶1的单一结构,往往因校企合作的波动或中断导致实训基地的存废与闲置,原由政府主导的职业培训基地因缺乏全真的实训场景条件存在培训内容僵化、以考代训的缺陷,管理体制因二者不同的主体处于条块分割的状态,其现有格局未能有效地融合政、校、企的三方资源,衍生了重复投资及浪费人力资源等诸多问题。

近年来,由政府主导的公共实训基地开始出现在社会视野中,它以园区的形式融合了职业培训、职业资格鉴定、创业实训等诸多功能,部分省市还将其与此前的创业园、产业园等各类形态的大学科技园进行集成,试图连通创新、孵化、创业、培训、就业等多条分支路径。与院校主导的实训基地相比,公共实训基地是政府主导下校企深度合作的新形式,既体现了现代教育规律的作用及人才培养理念的提升,也体现了政府、院校、企业三方博弈市场规则的均衡和角色定位的调整,而校企合作结构将在两种基地形态的融合过程中衍生包括成本分担机制、管理体制在内的新型机制。如何度量新机制的有效性,将影响到现实之中校企深度合作的走向,因而基于个案经验进行泛化式的研究与理论提升,具有一定的现实指导意义。

二、园区型公共实训基地的现状及变迁

园区型公共实训基地是集成高校综合智力资源与社会优势资源,为岗前就业培训、创新创业人才培养、职业资格获取、职业技能鉴定提供支撑的开放式平台和公益性服务的机构,其中基地建设以政府为主导,基地运行由独立的法人公司承担,基地形态具有相对清晰和独立的园区边界。园区型公共实训基地变迁于国内以社会劳动保障部门为主导的职业资格鉴定与培训基地,以及以院校为主导的大学科技园区。

国内第一家大学科技园区由东北大学始建于1989年,发展至今已有62家国家级大学科技园,均为本科院校所建,该类园区一般定位于科研孵化和企业孵化等核心功能,不包含公共实训等社会公益服务的内容,其园区形态基本符合国际流行的科技园模式。2004年起,浙江省部分高职院校参考大学科技园的园区模式,通过校企合作始建了地方大学科技园,现已有11个不同规模和定位的园区,数量占浙江省42所高职院校的26%,其中比较典型的是依托于浙江工贸职业技术学院的“温州电子信息科技园”和依托于杭州职业技术学院的“杭州高职科技创业园”。此类园区一般多以院校为主导且政府介入的方式实现的,具有大学科技园的主体特征,再造了以往院校实训体系的新流程,兼顾了高职院校在生产性实训、大学生创业、成果孵化等方面的诉求,并以大学城为基础向社会辐射的服务功能。及至后来,园区形态因符合社会转型的需求,进一步吸引了政府于校企合作中的介入并逐渐上升为主导地位,浙江省于2008年始建了国内首家以政府全资主导的园区型公共实训基地,它以开放式园区的形式,为大学生创业、下岗职工再就业、农村劳动力转移、外来务工者培训提供社会性的公益服务。目前,国内已建有5个国家级首批示范性公共实训基地(见表1),这些基地于本区域有效地推动了校企之间的深度合作与发展,助推了现代政府职能的转变,提升了政府解决社会性就业问题的社会公信力,一度在国内形成了较为广泛的影响。

表1 国家级示范性公共实训基地一览表

此类典型的园区型公共实训基地区别于院校传统的模式,实训成本由政府承担,具有政府投入资金大、设备配置全、覆盖面广、社会化开放、公益性实训等显著特点,能够综合区域高职院校的师资和社会资源,并以匹配区域经济主导产业的公共实训来辐射本区域各行业,其相对完善的资源配置覆盖了主导产业基础中的工种与门类。仅以杭州市公共实训基地为例,基地已经达到了7个实训中心和82个实训室的规模,能够面向本地区提供48种职业和工种的公共实训,而政府投资则达到了3.5亿元。

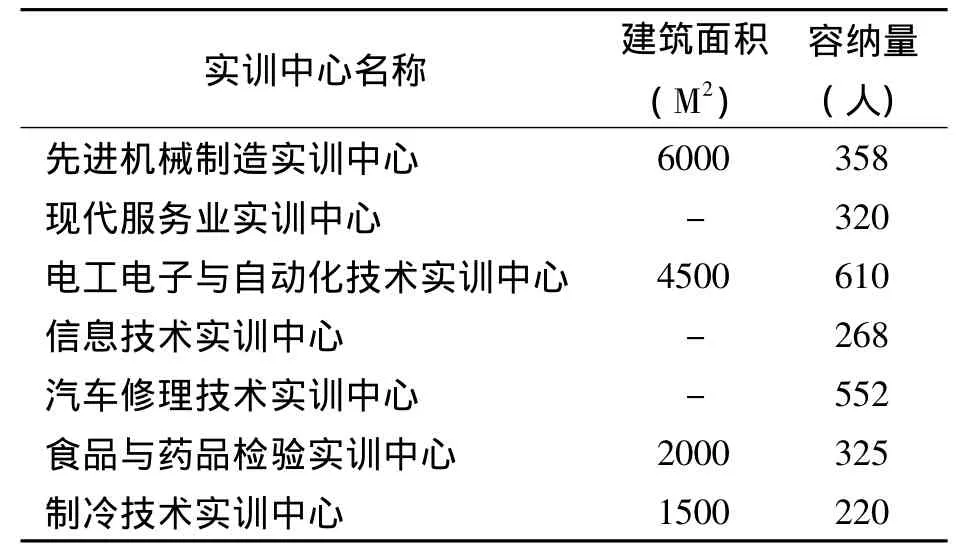

表2 杭州市公共实训基地各实训中心指标

目前,国内园区型的公共实训基地已经由最初的政府全资发生了一定的衍化,不同地区的公共实训基地也形成了自身的特色。由于园区型公共实训基地是立足于面向社会的公益性实训,需要在政府的主导下配置来自院校师资和企业需求的多方资源,合作的形式较好地融合了教育行政部门与人力资源和社会保障部门的内在驱动,跨越了原本隶属于不同系统的历史障碍,创造了校企深度合作的必要条件,使之在一定程度上吸引了民营资本的进入,形成了一定的成本分担机制。以国内典型的赛博(杭州)创业工场为例,它是在政府主导下融民营资本和政府投资合建而成,达到了1120家入园企业的规模,虽不在国家示范性公共实训基地之列,但投入的资金、园区的规模、公共实训的承载量并不亚于前者,只是在兼顾社会性的公共实训与大学生的入园创业上二者的比重有所不同。

考察个案经验可以发现,以开放式园区规模化经营公共实训基地,有望集成职业培训、技能实训、大学生创业、项目孵化等要素,且由于政府上升到主导地位,使传统单一结构的校企合作机制将因为重新赋以运营成本、利益关系、社会责任的不同权重而得以改变。

三、政府主导下校企深度合作新机制的典型要素

园区型公共实训基地并非仅仅是以一种外在形式或对政府投资的比例框定而存在,与传统实训基地相比,机制本身蕴含了社会化要素所代表的普适意义。传统的校企合作是缺乏政府主导的、基于“一企一校”单一结构形式的双边关系,一般通过共建校内实训基地或校外实训基地达成,二者都存在明显的缺陷。前者因学生主体的分散形式导致难于对实训的质量进行有效监测和准确评价,后者限于无力承担纯消耗实训的成本而被迫以仿真来取代。在广义上二者均定位于本校边界而欠缺社会化的开放性,使之在服务区域经济的进程中存在较大的时延。

由于社会化市场经济条件下,企业本身的趋利性弱化了企业自身在校企深度合作中对人才培养责任和义务的担当,与政府或院校之间不自觉地处于一种利益博弈状态。若院校基于博弈的角度来考察校企的合作过程,则可以发现双方缺少一种行之有效的对冲机制,往往是院校受到企业一方的制衡而无力反制,特别是科研实力并不突出的一般院校表现更为明显。一般而言,在政府未高度介入的情形下,以院校为主导的、派生于“一企一校”单一结构的实训基地难以兼顾实训成本的分担和企业的内在利益,也难以突破校园边界的范畴而匹配区域经济地理条件下的政府需求,往往导致合作受阻于“深度”而失效。以政府为主导的园区型公共实训基地则不然,它衍生于“一校多企”多边组合结构下的校企合作,且在形成校企合作新机制的过程中,蕴含了法律契约约束、成本分担、融资体系、分配形式等诸多较为典型的社会要素,并以社会化的形式实现自主式运转。政府的目标相较以往更为清晰,即共建的实训基地须突破院校本身的边界限制,达到以开放、共享、公益为标志的社会服务终端形态。而该终端形态实际上代表了校企深度合作的一种新的机制,其中可以发现赖以支撑的典型要素。

1.以政府为主导和以法律契约显性形式强制改变了校企合作的格局。以往校企合作多以院校为主导或起源于双方领导的友好关系,它以院校为边界,强调校企之间的“双赢”,合作内容多为友好合作条款而非法律契约。如学校无偿提供实训场所、支付实习补贴、承担实训成本等,合作形式较单一,企业缺乏长期运作的机制,而政府不介入或仅单纯资助基地建设经费,往往导致校企合作中所施加的力并不处于做功的状态。主要表现为:一是这种以友情或伙伴关系达成的校企合作关系所形成的管理机制处于一种非稳固、1∶1式的单一结构之中,其人事安排的变动可能造成校企合作关系的退化或终止,进而可能导致实训基地的存废,而院校于此却缺乏有效的话语权;二是仅以友好合作协议作为约束校企双方的合同要件,未能建立起有效的问责与追诉体系,只是相对地过度依赖企业对社会责任的承担,使得对后者实现可控且有效计量几无可能;三是行使校企合作管理职能的是以诸如实训中心、校企合作办等代表院校一方的、非法人的管理机构,其管理职能被局限于行政而非战略层面。以政府为主导的园区型公共实训基地,以招商企业入园经营为校企合作的对象,其校企合作机制架构发生了根本性改变,政府由此前的不参与或单纯资助基地建设经费转为以主体角色高度介入,其政府职能转变的主要标志是以法人身份独立运作于校企合作的战略层面和作业体系。与传统单一结构的校企合作机制不同,在政府主导下调整政、校、企三角结构所施加的力是做功的,院校与企业的本位回归显著地改变了以往的行政干预,法人单位能相对独立地实施基地的管理,校企之间受法律契约的强制约束,同时动态兼顾了政府的服务职能、企业内在的利益和院校的实训需求,使社会开放和公益服务的功能属性不再局限于虚拟现实。

目前,这种新机制的施力支点较多地选取了园区的形式,试图通过园区的规模化培育来达到集束效果。以政府为主导、采用全资注入的杭州市公共实训基地为例,其管理资质是“杭州市公共实训管理中心”,是独立的法人单位,本身拥有独立的设置机构、专职人员与培训师资,并与具有“杭州市高职科技创业园有限公司”独立法人资质的杭州高职科技创业园同处一个园区的不同区块,功能定位涵盖和融合了职业技能实训、职业鉴定、大学生创业、科研孵化等多个方面,已累计孵化企业62家,在孵的入园企业达50家;而以政府为主导、采用“民办公助”注资的赛博(杭州)创业工场,则是在所设立的企业管理部、综合事务部、市场推广部、技术开发与合作交流部、后勤保障服务部共配有72名员工,在孵的入园企业达到了1120家。实证表明,园区的规模化已使校企合作处于有利于院校选择的1∶N式的多边组合优势结构,而校企合作关系则取决于法律框架之内的契约,不再只是框架之外的友好合作条款,确保了院校在政、校、企的利益共享布局中居于相对有利的地位。以往因校企合作关系中断而致实训基地闲置乃至存废的问题,因园区内企业对象的流转与递补得以分担或继承,后者是园区型公共实训基地的有机产物。

2.以政府为主导的校企合作衍生了新的分配形式和成本分担机制。校企合作是企业长期发展战略的一部分,也是院校教育与企业文化交融的载体,因而互选合适的对象是至关重要的,其中知名企业或大型企业是院校共建实训基地的首选,但不同类型院校的需求与机遇并不相同,如高职院校受生源及师资等条件的限制,较多地面临中小型企业,与之合作难以避免成本的分担。从实际情况来看,传统的校企合作通常是以购买企业设备共同组建实训基地而达成的,推广行业认证考试或销售企业产品设备等是企业与院校合作的内在动机,实训的系列成本都最终由院校独自承担,因缺乏政府的高度介入未能建立有效的成本分担与分配机制,形成了共建后的实训基地仅维持较短的建设热度,而后处于闲置的状态,甚至在一定程度上演变为单纯供外来参观的改革基地样本。以政府为主导的园区型公共实训基地所内含的校企合作却迥然不同,它包容了与异构专业对应的、反映区域经济主导产业且类型不同的中小型企业于同一园区,使大学生的实训、顶岗、实习等岗前训练过程融于企业的成长过程中,而政府的全资注入或“民办公助”又使建设及运转资本不仅不再寻求院校或企业分担,还将政府层面的无偿资助、创业基金、债权基金与民营资本层面的担保、捐赠、风险投资等融资手段引入到分配机制中,以此激活企业的成果孵化以及大学生的创业创新,连通大学生创业与就业的分支渠道,有助于提升大学生的职业技能和创业成功率。

仅以赛博(杭州)创业工场、杭州公共实训基地为例,前者由浙江赛博科技孵化器有限公司一期出资6000万元,后者由政府单独出资3.5亿元,二者均在政府主导下以社会化方式运作,配套有创业免租金、注册零首付、会展给补贴、税收减免、职业培训补贴等园区政策,覆盖了区域内参与合作的各院校,体现在个体分配节点上的额度分别为“无偿资助”2~20万元、“种子基金”20~80万、“创业基金”5~20万元、“债权基金”500万元、“融资风险池”50~200万元。显然,以院校为主导的校企合作无法企及诸如此类以政策固定下来的分配形式和成本分担机制,它只能出现于以政府为主导的校企合作机制之中。

3.基于社会公益性的公共实训再造了基地开放性与共享性的终端形态。强调实训基地的开放性和共享性是多年来一直倡导的建设原则,但受教育理念与指导思想、基地形态与成本分担、技术水平与辐射能力等多因素的交织影响,体现的效果并不理想,表征现象是偏低的实训基地使用率和设备利用率,以及不同院校相同实训基地的重复建设。在以院校为主导的校企合作中,共建的实训基地一般以院校为边界,规划建设定位于一个专业或专业群,很难覆盖异构专业或集成不同功能的实训,专业或课程的变更都有可能造成实训基地的存废,使社会开放性与共享性退化或丧失于终端形态。而以政府为主导的园区型公共实训基地作为公益性的开放式平台,服务领域可延展为培训大学生、农村劳动力转移人员、在职职工、下岗职工等,并可围绕区域经济下的主导产业,以园区形式集成技能培训、职业鉴定、创业教育、科技孵化等要素,对实训基地开放性与共享性进行再造和泛化。以杭州市公共实训基地为例,一期投资已建成先进机械制造、现代服务业、电工电子与自动化技术、信息技术、汽车修理技术、食品与药品检验、制冷技术共7个实训中心,所包含的82个实训室可一次性完成2655名学员的48种职业(工种)的实训,仅至2010年底,就已完成培训量2万余人,培训对象覆盖了区域内高校大学生及下岗职工、农村劳动力转移人员、外来务工者等新生代劳动者。而赛博(杭州)创业工场至2010年底在1120家入园孵化企业中,大学生创业企业达到了1002家,创业人数达到了2458人,带动大学生创业3000余人。实证表明了公共实训的社会公益性效力及园区基地开放与共享性的强度,该终端形态源于区域内校企合作前置的政府主导地位及政府角色的高度介入,高效地促成了高校智力资源和社会人力物力资源共享运行于实训过程,既使院校通过深度合作及“理实一体化”解决了技能实训之虞,又使企业通过职工创新素质与技能的提升解决了人才储备之忧。校企双方通过政府主导的纽带及园区型公共实训基地的形式同时得到了反哺,使得长期以来阻碍校企合作“深度”的中枢问题迎刃而解。

四、结束语

以政府为主导的、与园区融合的公共实训基地形态反映了院校实训体系在经济增长方式转型下的一种新的发展动向,它蕴含着以法律契约约束、成本分担、融资体系、分配形式等为典型要素的校企合作新机制,真正形成了以开放、共享、公益为标志的终端形态,更好地兼顾了政府目标、院校需求和企业发展战略,以更增值的实训体系包容和支撑了更多异构专业,可为寻求校企深度合作与发展所借鉴。

[1] 张凤娟,陈龙根,罗永彬.美国企业参与职业教育的动机与障碍探析[J].比较教育研究,2008,(5):86~90.

[2] 白靖,赵静一.地方大学科技园产学研合作创新的模式[J].中国高校科技与产业化,2009,(3):36 ~38.

[3] 胡秀锦.“现代学徒制”人才培养模式研究[J].河北师范大学学报(教学科学版),2009,11(3):97~103.

[4] 李滨.试论我国职业教育校企合作政府主导型战略[J].黑龙江高教研究,2010,(6):90 ~92.

[5] 龙伟,胡拥军,申晓伟,等.创新实践以政府为主导的校企合作机制[J].教育与职业,2010,(9):75 ~77.

[6] 金辉,汪东平.基于行业优势的多元化校企深度合作模式探索[J].职业技术教育,2008,(11):69 ~70.

[7] 马永斌,刘帆,王孙禺.科学园区大学主导与政府主导模式的利弊分析[J].科技管理研究,2010,(6):32~34.

Abstract:Based on region economy with a view of university-industry cooperation in depth,the conception,the present and vicissitudes of public training base of science park were expounded.With empirical analysis of case experience of Hangzhou,discusses government-led public training base mode was discussed.Typical factors such as restriction of laws and contracts,costsharing,financing system and distribution forms,and research end type with a sign of openness,sharing and public welfare were proposed.

Key words:government-led;public training;science park of an open type;university-industry cooperation;mechanism

Study on New Mechanism of University-Industry Cooperation of Government-Led Public Training of Science Park Type

MA Qiang,FU Yan-ru

(Zhejiang Officers Vocational College,Hangzhou,Zhejiang 310018,China)

G642.45

A

1674-0297(2011)06-0098-04

2011-03-21

全国教育科学规划教育部重点课题“校企合作共建实训基地研究”(编号:GKA1030040)子课题“校企合作共建实训基地管理体制改革的实践研究”(编号:GKA10191)的阶段性成果。

马 强(1962-),男,吉林四平人,浙江警官职业学院教授,硕士,主要从事数据库和图像识别研究。

(责任编辑:李晓梅)