《韬养斋日记》与“德律风”

2011-10-31徐定茂

徐定茂

《韬养斋日记》与“德律风”

徐定茂

由北京市政协文史和学习委员会编撰的《读辛亥前后的徐世昌日记》,日前已由北京出版集团公司出版发行了。

先祖是于光绪十一年也就是公元1885 年起开始记述《韬养斋日记》的,那一年先祖31岁。据《徐世昌年谱》载:“正月,往杞县,自是年始写《韬养斋日记》。先是癸未遘疾,下第归以韬养为斋,至是乃为日记,有云:慎言语以养其德,节饮食以养其体。”直至民国二十八年,即1939年时“五月中旬,精神益逊,日记至十九日即阴历四月朔日缀笔……逐于六月五日即阴历四月十八日申时薨。”

日记历时54年,共计百册,存放在位于天津市和平区洛阳道的住所里。“十年动乱”期间被某研究单位取走,进行“批判”,由此丢失了一本,只剩下了99册。收回日记,是于上世纪的八十年代初,现存下日记页内尚有圈圈点点被标注的痕迹,便是当年的研究人员留下来的。为了给读者提供参考,《读辛亥前后的徐世昌日记》一书中将辛亥全年的先祖手稿附在了上面,出版社在拍照印刷时,又特意将这些污垢通过技术手段剔除了。

《韬养斋日记》包含了甲午、戊戌、庚子、辛亥以及民国八年等时期的记述。也许是因为长期受到十一届三中全会之前“极左”影响过深的缘故,日记谨藏家中,从未示人。直至去年,市政协文史和学习委员会来联系,希望就辛亥、就北京的特色写一篇专稿……我这才从故纸堆里翻捡出来,参照日记,写了《辛亥革命时期的徐世昌》一文。后研究,决定再加上《小站练兵》《戊戌年间》等几篇,终成一书。

我不是做近代史研究工作的。为了写好这些文章,只得大量收集、参阅有关资料,后在2011年第02期的《书屋》杂志中读到有人撰文,自称“近日笔者有幸读到徐世昌未刊行的《韬养斋日记》”,里面讲:武昌起义爆发,“徐世昌赶忙微服出京,赴彰德劝袁出山。此事在其日记中只字未提,可见极为隐秘”后,不甚惊讶。日记存在家中,除了《北京观察》杂志曾在我写的有关戊戌时期的日记文章中同时刊登了编辑拍摄的匣装日记照片外,其他人员根本无法见到《韬养斋日记》的原貌。所以,无论“有幸”或“无幸”,在《读辛亥前后的徐世昌日记》一书发行前是不可能读到真实的日记原文的。此外再就文章中观点而言,其实除了这篇文章外,大多近代史材料,甚至包括胡绳先生编写的《从鸦片战争到五四运动》中均讲到在袁世凯不理清廷的要求概不赴任的情况下,是徐世昌到彰德游说劝解的......只不过这个说法存在严重失误。《徐世昌年谱》载:“公自是会客、议事,日无暇晷。”徐世昌从未离开北京,根本不存在“微服出京”等在戏说一类的电视剧中才会出现的情节。此文作者最后恐怕也觉得难以自园其说,只能又编出“此事在日记中只字未提”的故事来。如果说,胡绳先生的文字发表于1980年,失误是出于参考资料尚不完整的话;那在2011年的《书屋》杂志里撰文作者“读到未刊行的日记”而成的文章便是在欺骗编辑、欺瞒读者了。故而,方深感市政协文史和学习委员会组织公开印发日记的计划确实起到了“匡史书之误、补档案之缺、辅史学之正”的作用。公开日记,恢复历史原貌。我在书中特别把先祖那段时期每一天的行踪都记述了下来,并将辛亥前后的日记照片附在书内,就是用来证明徐世昌始终并未离开京城。根本就没有去彰德,袁世凯也不是在徐世昌的劝解下到京的,哪有什么“微服”,又会有什么文字记载呢?

近日接《北京观察》编辑电话,约在杂志上写一些关于日记中可读性较强的内容。于是又搜罗翻检日记时随手记下来的趣事,现就“德律风”究竟是什么物件等成此小文,供大家参阅。

其实我在写《徐世昌在小站期间的武汉之行》一稿时,就被先祖在日记中使用的“德律风”一词所难住了。直到现在,我仍然无法负责的、准确的、明白无误地说清楚“德律风”究竟是一种什么物品。

尽管经历了一百多年,但先祖记述的大多物品还是可以辨认或理解认同的。例如,先祖曾记述:

丁酉 (光绪二十三年 公元1897年) 十月十九日……买一治风疾电气匣……

己亥 (光绪二十五年 公元1899年) 六月十二日 坐火轮车,午刻到丰台。饭于庆丰栈。稍歇后,乘汽车到马家堡。乘新设电气车到永定门,甚轻便。

六月十五日 ……乘电气车、火轮车回津。

六月十七日 晨起,乘车到塘沽,乘小火轮船回小站。

这两年,是公历1897年至1899年。在当时用于医治风疾的电气匣子固然不同于目前流行的“欧姆龙”一类的治疗器具,正如当时的电气车也不会等同于现在的公交汽车或无轨、有轨电车一样,却也尚可想象出其大体的形象与作用来。

而“德律风”就不同了。“德律风”是一个外来语,音译词汇。在先祖前后长达54年的日记中,这是出现在里面唯一的一个音译外来词语。

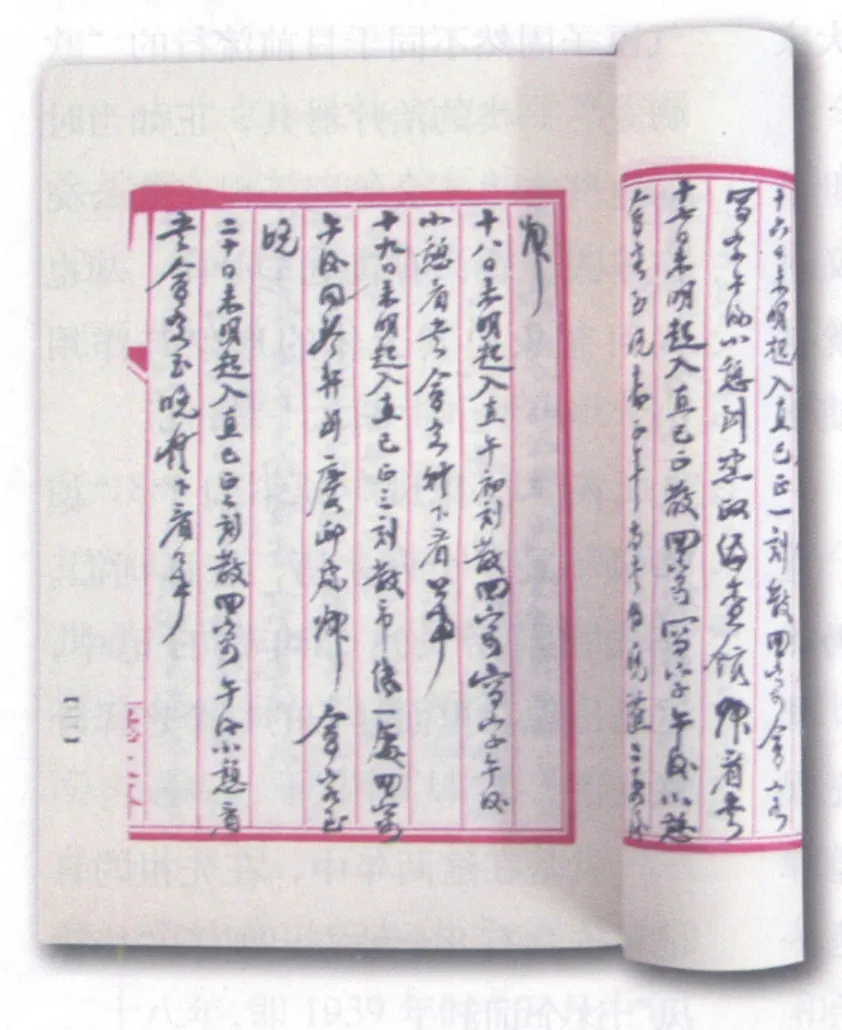

就是在这两年中,在先祖的日记里一共有8个地方出现了“德律风”这个词汇:

丁酉 八月廿一日 会客,办公。俄署公使巴德诺来看兵,随带四员。操步队五营、马队一营。晚宴于讲武堂,三十人一席……弟到津,由德律风传话。(地点:天津——小站)

十月廿六日 本欲回营,慰廷来德律风,即来津。(地点:小站——天津)

戊戌 二月十三日 晨起,看全军合操。午刻诸统领在此早饭。约弟到津,信由德律风传。(地点:小站——北京)

七月廿六日 ……晚,慰廷自津来德律风,约明日赴津。(地点:天津——小站)

八月初九日 看各学堂学生合操。大沽来德律风来电:英人先后来兵轮四艘、雷艇一艘。(地点:大沽——小站)

八月初十日 德律风传,慰廷代理北洋大臣。连日英船游弋大沽口外。(地点:北京——小站)

十一月初六日 晨起,验新兵。出看行军操。行至半途,翼长约至其营说话,慰廷又借德律风约至其家商榷。(地点:小站)

己亥 三月十二日 ……两得德律风……(地点:小站)

从先祖记述的内容上看,德律风是一个快捷、方便、实用的通讯工具,很像是电话。而电话的英文拼法是TELEPHONE ,音译“德律风”。

还有一种可能,德律风会不会是电报呢?

我认为,不可能。

首先,从日记上看,戊戌年十一月间,先祖是在小站演练行军路上接到袁世凯从小站军营驻地打来的德律风,“约至其家”。同在小站地区,不会用电报相互联系。

此外,先祖在日记中曾使用过“电报”这个词汇:

己丑 (光绪十五年 公元1889年) 四月廿八日 回家小憩。同光弟到电报局,发河南四处电信。

先祖还曾记述:

己亥 十一月初四日 到文案处,得电三页,慰廷命署山东巡抚。

“得电”应是收到电报之意。若是电话便不会有“三页”之说。三页当是指收到了三页电文。

但就此并不能确定德律风即为电话。据查:曾于1880年开办电报局的盛宣怀在光绪二十五年,即1899年11月19日奏请开通电话,未能获得批准。一年以后,一个叫卜京生的丹麦商人随着入侵的八国联军将电话带入了中国大陆。1901年,电话由天津传入北京。清政府成立官办电话局是在1904年1月2日,地点设在东单二条。

北京出版集团的编辑曾与我商量如何给“德律风”加注。我说我的意见是德律风可能为电话,但从历史记载上讲又没有道理认定是电话……编辑自己又查了一下,最后在书上注明“电话是1900年在南京问世”的。所以先祖在日记中记录使用德律风的时间要早于史载清政府开通电话的时间3年、早于成立电话局7年之久。而且日记中记录的德律风使用范围广:包括了北京、天津、小站、大沽炮台等处;使用方便:在行军操练途中即可使用。如果不是电话,又如何给德律风下一个定义呢?

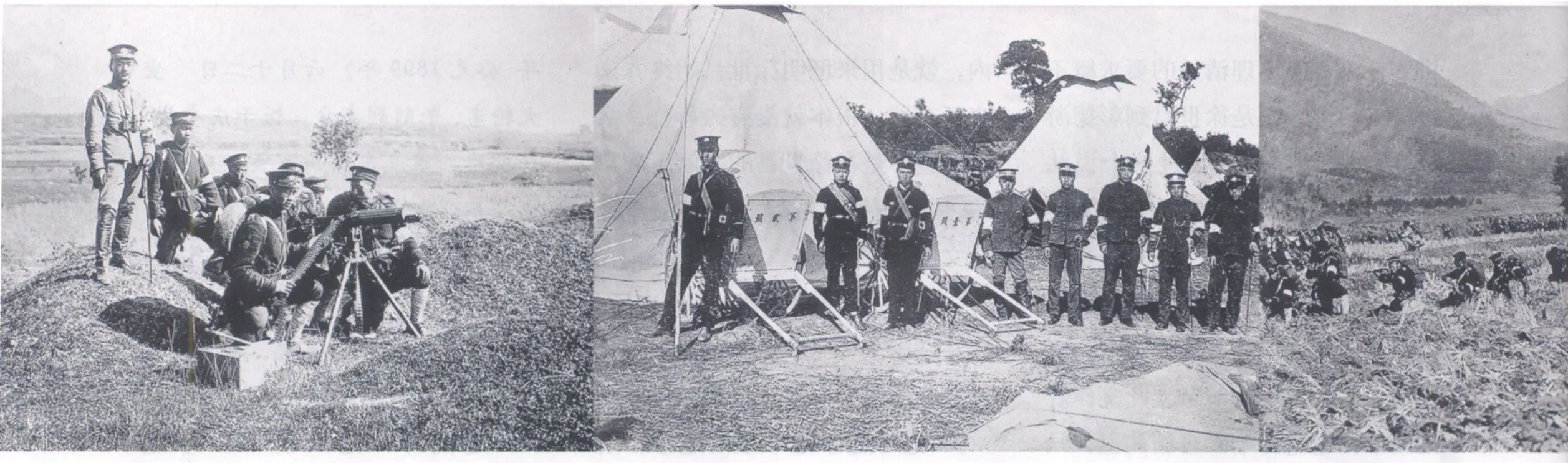

清末北洋新军操练

在先祖的日记中,还有一些让我不知道如何解释的物品。例如,先祖曾被授为东三省总督兼管三省将军事物,并授为钦差大臣。在此期间,先祖记述:

丁未 (光绪三十三年 公元1907年) 十月廿八日 晨起,办公。由京赏到,恭迎圣赏:福、寿字各一方;皇太后御笔画“万年富贵”一轴;子肉四;素大白菜二、荤大白菜二。跪迎,行三跪九叩礼。谢恩。会客。午后办公,写字。分上赏食品送诸君。灯下办公。

也有一些食品,先祖在日记里记述得相对清楚一些:

丙午 (光绪三十二年 公元1906年) 四月十五日 黎明入直。蒙恩赏万寿山菠萝蜜果一小盒。此果系美国所进,种于万寿山。结合如荔枝形,蔓生。蒙特赏军机大臣。

只赏给了军机大臣,可见这种北美的洋水果的珍奇。却不知道这种荔枝样的果子应为何物?

再如,先祖记述:

乙巳 (光绪三十一年 公元1905年) 十二月廿七日 蒙恩赏鲟鳇鱼一尾,六人各分一段……

鲟鳇鱼,淡水鱼王。全身无废料,肉鲜、骨脆、味美,其胃、唇、骨、鳔、籽均为烹制名菜的上等原料,据说体重可达几百斤至上千斤重。如此大的鱼,给六个人分也不为过。但皇上拿条鱼出来,还得六位朝廷重臣自己去切开分份,总觉得皇上有点“抠”,不像荧屏上,皇上拍拍肚子就算是拍了板,说怎样就怎样。

不过,日记上也还真曾记述了皇上无物可赏的情形:

辛亥 (宣统三年 公元1911年) 十一月初十日 黎明起,入直。侍毓庆宫。本日蒙恩赏灰色石青大卷八匹、丝绣二匹(本赏貂皮,因缺乏数,赏尺头)。皇太后、皇上前拜见面谢恩……

以上这些材料是我在为组织《读辛亥前后的徐世昌日记》一书时零星记下的一些疑问趣谈,应编辑所邀,组成此文。就此希望能为研究晚清时期的通讯事业在政务、军事、生活方面的应用而提供素材;希望能为御膳餐饮的菜单上加上荤、素白菜的菜肴;希望能对在园林系统工作的同志们有所帮助,了解一下当时种植在颐和园的“荔枝形,蔓生”的北美水果是否还有开发、利用的可能吧。

作者系北京市政协委员、北京首都开发控股(集团)有限公司专职监察员

责任编辑 崔晨