吉林省高校大学生信教状况分析

2011-10-30赵晓明杨艳丽

赵晓明 杨艳丽

(长春工业大学 人文学院,吉林 长春130012)

吉林省高校大学生信教状况分析

赵晓明 杨艳丽

(长春工业大学 人文学院,吉林 长春130012)

大学生信仰问题是一个关乎国家意识形态建设和高校思想政治教育的重大问题。本文重点分析了当代大学生信教问题的原因,在借鉴前人理论研究和实证研究的基础上,提出了大学生信教问题需要解决的理论路径。

大学生;宗教;宗教信仰

大学生作为年青人,在接受新事物方面比较积极。同时,由于当代社会经济政治的复杂,大学生承受着来自多方面的压力,越来越多的大学生加入信教行列。大学生的信仰问题说到底是社会发展中社会成员信仰问题的折射,是社会意识和精神现象的缩影,是转型社会经济、政治、文化等状况的晴雨表。研究大学生信教问题,探寻其中规律,对于把握社会脉膊,探究社会成员信仰问题,具有很强的理论和现实意义。

一、吉林省高校大学生信教问题的调查与分析

本课题研究以文献研究法和问卷调查法相结合,在借鉴己有的研究成果和文献资料分类整理的基础上,侧重于实证研究,注重对第一手资料的掌握和分析。为了深入了解大学生的宗教信仰状况,笔者于2011年6月在吉林大学、东北师范大学、长春工业大学、长春大学、长春师范大学、长春理工大学、吉林农业大学、吉林建筑工程学院、延边大学、长春金融高等专科学校、吉林交通职业技术学校、吉林工程技术师范学院等12所高校开展了吉林省高校大学生信教现状调查。此外,本文还通过访谈法,搜集到了更丰富的、细致的资料,可以对事物进行较为深入的分析。

(一)调查对象的基本情况

此次在吉林省12所高校的课题调查,采取座谈、访谈方式,并下发了调查问卷。其中,调查问卷表发放9500份,有效回收6748份。被调查对象的专业覆盖较广,包括文、理、工、体等多专业学科。被调查对象的基本情况如下表:

项目 人数 所占比例 项目 人数 所占比例5702 84.5%朝鲜族男2999 44.44%汉族性别497 7.37%满族民族278 4.12%回族女3749 55.96%55 0.82%蒙族51 0.76%其他158 2.34%本科生人文社科管理类7150 75.26%专科生年级学科类别2375 5.2%理工农医类950 10%研究生3190 47.27%体育艺术类1400 14.73%413 6.12%其他758 11.23%中共党员城市(镇)4024 59.66%政治面貌485 59.66%共青团员6705 90.03%民主党派成员生源地35 0.52%群众138 2.05%农村2673 39.61%

(二)当代大学生宗教信仰状况调查结果及分析

1.大学生中确实存在着宗教和执意信念活动。调查显示,大学生中阅读“基督教”、“佛教”“伊斯兰教”、“其他”宗教等书刊的人数分别占总数的2%、6%、2%、4%;参加“佛教”、“天主教”、“其他”宗教活动的分别占2%、2%、2%;偶尔进行“卜卦”、“算命”、“看相”、“看风水”的分别占6%、24%、6%、4%,经常“看相”的占2%;经常通过“时段”测凶吉的占2%;大学生中在考试前或遇到竞争、危机时,偶尔采取“默默祷告”、“宇宙求神”、“烧香敬祖”等求助做法的分别占38%、2%、8%、2%,经常采取“默默祷告”的占4%。这说明,大学生在日常的学习、生活中自觉或不自觉地从事一定的宗教和执意信念活动。同时也看出,大学生了解最多的只是世界三大宗教—基督教、佛教和伊斯兰教。

2.大学生对宗教信仰的认识呈现出多视角。调查中,在问到“对宗教信仰的价值认识”时,认为“净化心灵”、“平衡心态”、“回避现实”、“数波思维”、“追求高远”的分别占30%、30%、26%、12%、2%,“对执意信念的价值判断”,认为“心理安慰”、“追求侥幸”、“预测前景”、“保有成功”的分别占48%、16%、2%、2%。这就显示,大学生认为信教和执意信念在某种程度上相对自身是有用的,所以,才去相信,才去从事执意信念活动。

在问到“我国对宗教应采取何种价值引导”时,认为应采取“信仰自由”的占74%,认为应“限制信仰”的占12%,认为应“不准信仰”的占4%。问到“对我国社会宗教、迷信影响扩大的看法”时,认为“蕴藏社会矛盾与冲突”、“无所谓”、“不符合我国性质”、“不符合我国文化传统”、“有利于社会稳定与发展”、“有利于人的教育与提高”的分别占48%、26%、18、16%,6%、6%。调查显示出,大学生对宗教信仰的价值认识,价值判断、价值引导等有宽泛的视角,有一定的判断和思维能力。

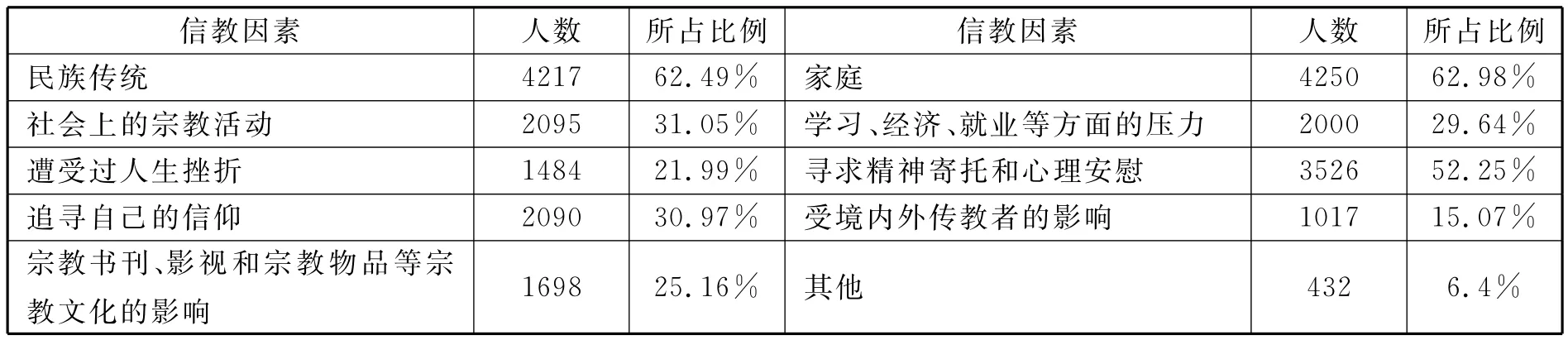

3.大学生宗教和执意信念活动影响来源是多方面的,入教原因主要来自社会和家庭。了解当代大学生走上信教之路的主要原因调查——“如果你信教,你是如何走上宗教信仰之路?”的调查结果如下表:

信教因素 人数 所占比例 信教因素 人数 所占比例民族传统 4217 62.49% 家庭4250 62.98%社会上的宗教活动 2095 31.05% 学习、经济、就业等方面的压力2000 29.64%遭受过人生挫折 1484 21.99% 寻求精神寄托和心理安慰3526 52.25%追寻自己的信仰 2090 30.97% 受境内外传教者的影响432 6.4%1017 15.07%宗教书刊、影视和宗教物品等宗教文化的影响 1698 25.16% 其他

由上表我们可以看出,大学生的宗教和执意信念活动受到来自宗教团体、媒体、书刊以及社会学校、家庭、朋友等多方面的影响。应该说,这些年来宗教题材的电影、电视、小说对大学生的影响是比较大的。在大学生信教问题上,主观原因主要是民族传统和家庭因素的影响。这两方面的原因占了主导地位,对大学生信教的影响不可忽视。其次是寻求精神寄托心理安慰,可见大学生在心理方面的问题也是导致其信教的重要原因。另外,宗教的传播,宗教文化的影响,也是一个影响大学生信教状况的因素。

二、大学生信教原因分析

从外部影响来看,主要有以下几方面的原因。首先,国外的合法宗教组织或团体出于国际交流的意愿,往往通过各种途径进行传教行为。西方敌对势力妄图实现其“西化”、“分化”的政治图谋,正处心积虑,竭尽全力通过各种形式,各种渠道加紧对我国进行思想文化渗透。宗教是他们借用的力量和重要手段,而青年学生是他们渗透的重点人群。

其次,中国处于社会转型时期,政治、经济、文化不断变革,使得社会出现观念和信仰的多元化。现代社会竞争的加剧,人们面临着高竞争高风险的社会现实。大学生思想单纯,面对社会上的各种不公平现象,虽为此不平,却无可奈何,从而对政府、社会产生一种困惑,甚至是绝望心理。精神上便寻求另一种安慰,宗教的出现恰好成为一个很好的平台,所以,很多大学生选择了自己所认为符合自己行为标准的宗教信仰。此外,社会环境的影响是不容忽视的,近些年各种宗教题材的电视剧、电影、小说、书刊等对大学生潜移默化的影响是较大的。

第三是学校环境的影响。有的领导重视国内外交流与合作,但对境外的宗教渗透缺少应有的警惕性;学校防范措施不得力,有的学校宗教工作力量明显不足,工作网络不健全,对大学生宗教信仰方面驾驭引导不够,尤其是对信教学生没有进行有效的教育和管理。

第四是家庭环境的影响。一方面,有些家庭祖传信仰宗教或父、母信教,所以在其小时候就接触宗教,从好奇到了解,许多人便走上了信教之路。另一方面,虽然自身是无神论者,但由于父母都是教徒,所以强迫其也入教,全家进行教义学习,尽管自己不愿意,但不愿违背父母的意,认为应该顺从父母,而且,自身并无损失,所以信教。

从自身因素来看,大学生作为一个高素质群体,其有自己的思想和想法,对于社会和自身的要求比较高,同时也积极投身建设社会的实践中,由此而带来的问题是,对自身的高要求与现实的落差,导致其产生挫败感,面对巨大压力,甚至会对自己绝望、迷茫、精神处于空虚状态,急需寻求精神的慰藉。但是,无论是对社会还是身边的人,其均失去了耐心。他们认为,宗教更符合自己的人生观。所以,一部分大学生不向同学、老师、亲人寻求帮助,而是转身在宗教世界里寻求解脱。

三、关于大学生信教问题的措施和对策

(一)加强学生的教育管理工作

要深入实际,深入学生,及时了解和掌握学生的思想状况和动态,把握第一手资料,有针对性地教育和管理,发现苗头,立即做好工作。同时,要做好信教学生的团结教育工作,对参加宗教活动的学生政治上不歧视,做好团结工作,关心,帮助他们解决思想、学习、生活中问题和困难,使他们逐渐谈话宗教对他们的影响。

(二)加强校园文化建设

要大力开展大学精神和优美校园的创建活动,以良好的校风、学风和教风熏陶、感染学生。要开展积极向上、丰富多彩的校园文化活动,丰富学生的业余文化生活,努力营造出高雅、健康、向上的校园文化。尽量减少在学校的学习压力,提供一个轻松的文化氛围,从而减轻甚至杜绝宗教在大学生身边的扎根,使学生全面健康成长

(三)整顿中国宗教“市场”

国家相关部门应该有选择的引进外国宗教,坚决抵御不良宗教对中国的渗透,拒绝其进入中国;国家应该完善相关政策,正确引导中国的宗教发展,在宗教的引导和引进方面提高警惕,对关于宗教的书籍,光碟等文化产品予以严格的审查,同时坚决打击邪教,对邪教危险分子予以严厉的处罚。整顿国内宗教环境,积极引导现存宗教与社会主义相适应。为大学生提供一个“绿色”的社会宗教环境。

(四)加强心理健康教育,提高大学生的心理挫折承受能力,培养健康的心理意识

青年学生正处于第二次断乳期——心理断乳期,正处于从幼稚到成熟的转折期。尤其对于那些想逃避现实、摆脱社会的大学生而言,虚幻、超现实的宗教神明不是“良好的避风港”。对此,我们必须深入研究并掌握大学生宗教信仰的心理机制和规律,从重建理性认识、完善自我意识、锻炼优良的意志品质、学会情绪调节、塑造健全、健康的人格等等方面入手,为大学生建立起强大、坚固的内在心理防御机制,帮助学生提高心理健康水平,增强抵御挫折和适应社会生活的能力。

通过分析研究,笔者认为想要解决这些问题,首先应该明确解决部分大学生信教问题的基本要求,完成对当代大学生宗教信仰教育的导向与规划,然后通过继承和弘扬中国文化的优秀遗产、发挥马克思主义信仰中人文关怀应有的效力、营造一个良好的信仰教育外在环境等手段,完成马克思主义信仰教育核心地位的巩固。

赵晓明(1972-),男,长春工业大学副教授,主要从事农村社会学研究;杨艳丽(1986-),女,长春工业大学人文学院硕士研究生,主要从事社会学研究。