城市房屋拆迁过程中被拆迁户心理透析

2011-10-25张丽

张丽

(南京森林警察学院,江苏南京210046)

城市房屋拆迁过程中被拆迁户心理透析

张丽

(南京森林警察学院,江苏南京210046)

城市房屋拆迁涉及到多方面利益,由此产生的矛盾冲突往往会造成被拆迁户较大的心理变化,从而对和谐动迁工作产生一定的影响.作为动迁工作的对象,被拆迁户的心理是极需得到关注的.本文从心理学角度出发,分析拆迁过程中被拆迁户的心理转变,旨在为城市房屋拆迁工作提供一定的参考.

房屋拆迁;警觉响应;认知评估;博弈

近年来,城市建设迅猛发展,旧城改造成就显著.但随之而产生的房屋拆迁问题成为了热门话题,也一直是国家较为关注的难题.拆迁过程突现了公共利益与个人利益之间的冲突,如何合理有效地缓解冲突,促进拆迁工作的顺利进行,除了要从社会环境等外部特征的视角来探索城市房屋拆迁过程中存在的问题,也要从被拆迁户内部心理过程的视角进行深层次的研究.被拆迁户作为一个群体,他们的心理需要得到关注和正确对待.

从心理适应的角度来说,被拆迁户对房屋的拆迁需要一个较长时间的认同,随着拆迁工作的进展,他们的心理往往会有明显的起伏,会经历一个曲折的变化过程.只有把握他们的心理变化规律,针对性地协商谈判,才能达到和谐动迁的最终目的.一般而言,在拆迁过程中被拆迁户的心理会经历以下几个发展阶段.

1 拆迁消息公布之初的“警觉响应”阶段

从心理学角度说,客观上已经发生的事情并不都会引起个体的响应,只有对个体构成压力、与个体生活紧密相关的事件才会引起个体强烈的响应,拆迁对于所有的被拆迁户而言无疑是他们生活中重大的应激事件.从拆迁消息在被拆迁群体中的流传到拆迁公告的正式公布,被拆迁群体的情绪先由个体的潜伏开始逐渐漫延、相互感染,然后伴随着公告的公示最终爆发,由此产生类似于物理学中的“共鸣”反应,出现群体的警觉状态.

警觉状态下,人在本能上会动员身体的、心理的各种防御系统来保持自身的平衡,于是会出现一系列反常的表现.某些人会在生理上首先表现出来,如头痛、疲倦、没有胃口和一种普遍性的不舒服.这与一般人感觉害怕、惊恐的时候一样,可以称为“生理震荡”.而大多数人会在心理上有所反应,主要特征是对即将来临的拆迁无以适从,表现出恐惧、忧虑和慌张.一方面他们对拆迁的相关法律、政策不够了解,对自身权利的维护没有把握,不知道应该通过哪些途径去维护自身的利益,对此感到惊慌意乱、手足无措;另一方面对拆迁后的生活比较茫然,原有的生活体系即将被打乱,对于重新开始产生无名的担忧.这种情绪产生往往来自于更深层次的一些心理原因.

1.1 对失去的恐惧

拆迁对于被拆迁户而言意味着原有的社会支持系统和原有的生活状态被迫解体.对于一般人而言,邻里关系是社会支持系统的重要组成部分,无论是从精神上,还是从物质上来说具有很大的帮助.这种关系的解体,一方面导致其日常生活上信息和情感沟通上的断层,另一方面经济上的临时性援助也可能造成极大的影响.此外,长期的居住环境会使个体产生相应的生活习惯,围绕着这个生活圈,个体会形成较有规律的生活状态,而一旦改变环境,也就意味着这种状态将被彻底打乱.从这个意义上说,实际上被拆迁户失去了原先所拥有的社会资本.

1.2 对未来生活的担忧

虽然拆迁后被拆迁户会得到一笔补偿款,但对于不少人而言,如果要拿到新房,被拆迁户还需要支付一定的补差费用,这笔费用的支付,对一些被拆迁户而言可能是非常困难的.为了得到这笔钱,他们可能需要借钱买房,这对于本身没有稳定收入来源的被拆迁而言,需要背上沉重的债务包袱.即便经济条件好些的被拆迁户,面对重新入住,陌生的环境也需要一个较长的适应过程.

1.3 生存安全感的遗失

简·雅各布(JaneJacobs)曾经在1961年提出过“街道眼”的概念,即城市社区本身具有“自我防卫”的能力①.这在中国的社区中人与人的关系中尤为明显,邻居们之间可以通过经常见面来区分熟人和陌生人,从而获得安全感,同时,心怀不轨的陌生人在这种环境下会感到来自邻居们的目光监督.城市拆迁使得原有的社区解体,人们需要到陌生的环境中重新开始生活,这种社区带来的安全感,也就不复存在了.

而继这一系列的警觉反应之后,有些被拆迁户跟着会出现抵抗情绪.在这个阶段,人体显然已发展出对应激事件的抗拒,受到威胁的人会开始通过实际行动去尝试解决问题,这所谓的“实际行动”,并不完全是积极、正向的,它其实包括了“逃离”以及“反击”两种.这也就为后面的一系列消极心理变化埋下了伏笔.

2 主体自我的认知评估阶段

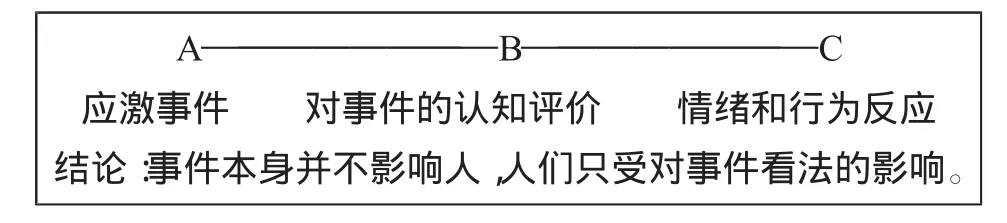

警觉响应阶段维持的时间不会太长,之后被拆迁户可能会考虑得更仔细,他们开始对拆迁这一应激事件进行较为深入的认知和评估,开始分析拆迁的意义,分析拆迁对他们而言意味着什么,又会给他们带来些什么.美国心理学家埃利斯曾提出过非常有名的情绪ABC理论,他认为应激事件(A)只是引发情绪和行为后果(C)的间接原因,而引起情绪和行为后果的直接原因则是个体对应激事件的认知和评价而产生的信念(B)②.

被拆迁户对拆迁事件的认知评估往往表现在三个层面.首先,他们会对应激事件的严重性进行评估,拆迁会对自身目前及未来的生活、工作带来多大的影响,严重程度的不同评估自然就会影响被拆迁户情绪的严重程度.其次,他们会对应激事件的后果进行评估,其结果往往是相对立的,一方面如果认为拆迁会给自己带来一定的好处,产生的情绪就会是积极的、配合的;另一方面如果认为拆迁会引起不利影响,产生的情绪就会是消极的、抵制的.最后,他们还会对自己的应对能力进行评估,如果自我能力评估过低,觉得自己没有能力应对,则会增强焦虑情绪,但如果自我能力评估过强,可能又会引起一些抵抗性,甚至是攻击性的情绪反应.

如果被拆迁户能理性地认识拆迁的意义,辩证地评估拆迁的结果,他们所产生的情绪就是合情合理的,可以沟通的.但如果他们的认知评估是由一些非理性信念所决定的,那么相应地,产生的情绪就是消极的,无法合作的.被拆迁户常见的非理性信念往往有三种类型.

2.1 过于绝对化的、不合理的要求

这些被拆迁户以自己的意愿为出发点,认为事情必须要按照自己的要求所发展.它常常表现为将“希望”、“想要”等绝对化为“必须”、“应该”或“一定要”等.例如,“我必须比其他人获益更多”、“我必须拿到我所要求的份额”等等.这种绝对化的要求之所以不合理,是因为拆迁不可能依个人的意志为转移,不会依个人的意愿来改变.因此,当事件的发展与其绝对化要求相悖时,他就会感到难以接受和适应,从而极易陷入情绪困扰之中.

2.2 过分概括化的消极观点

这是一种以偏概全的不合理思维方式的表现,它常常把一件事过分概括化为所有的事.例如,认为拆迁如果处理不好,就会影响到生活的所有方面,过分夸大了拆迁事件对自己的意义,由此可能会产生一些极端情绪.再如,如果动迁商谈过程中某个细节没有达到自己的要求,就认为整个过程对自己而言都是不利的,于是迅速将矛头指向对方,不再配合,甚至产生怨愤、对立、敌意等消极情绪.

2.3 糟糕至极的极端想法

这种观念认为如果一件事情如果没有处理好,那将是非常可怕和糟糕的.例如,“拆迁这件事我都没处理好,那今后我的人生还有什么意义”,“补偿不到位,我们一家今后不会有出路了.”这种想法是非理性的,没有一件事情可被定义为糟糕至极.但如果被拆迁户坚持这种“糟糕”观,那么他往往会陷入不良的情绪体验之中,从而一蹶不振,甚至会出现一些极端行为.

3 动迁商谈时的配合或博弈阶段

当被拆迁户对拆迁事件形成了自己的认知评估之后,伴随着拆迁工作的进一步深入,不同的个体会进入不同的阶段.部分认知合理、评估恰当的被拆迁户在奖励政策的鼓动下会顺利进入配合阶段,而另一部分认知评估上还没调整好的被拆迁户由于多种原因可能会进入相持博弈阶段.

3.1 配合阶段

顺利进入这一阶段的被拆迁户往往是在认知上较为合理的人群,他们本身对待拆迁的态度就是理性的,能理解政府拆迁的出发点,对动迁人的房产评估测量也较为满意,在自己的利益基本上得到补偿的前提下,在奖励政策的鼓励基础上能很快达成协议.具体分析这一人群,他们的心理也不尽相同.

3.1.1 企盼心理

这部分被拆迁户多年来“窝居”在面积较小、条件简陋、环境较差的房屋,对旧居厌烦而对新居有着无限的向往,但凭自身的条件却无法改变这种困难的状况.他们本身就十分渴望拆迁来改善居住条件,提高生活质量,这部分人群属于贫困或以下的低收入群体,又符合政府政策性保障房的条件.因此,他们在拆迁问题上一般都采取配合的态度.

3.1.2 如意心理

这部分被拆迁户对自己的旧居本身并不是十分留恋,如果拆迁在经济上或是在住房条件上能让自己获益,他们并不排斥拆迁.由于自身对拆迁的认知评估较为理性,没有过分的、不合理的过高要求,当拆迁补偿符合了他们的心理预期,再加上奖励期内的额外奖励,他们会产生称心如意的心理,从而热情主动地参与动迁商谈,积极配合拆迁工作.

3.1.3 接纳心理

这部分被拆迁户可能并没有从拆迁中获利,甚至有所亏损,但由于自身的文化素养、社会地位、经济水平较高,能充分理解拆迁工作的难处,支持政府工作,因此对动迁工作给予接纳,配合工作人员的工作,顺利签约.

3.2 博弈阶段

与配合阶段的表现不同,部分被拆迁户由于主观和客观的多方面原因,心理上会进入与动迁工作者相博弈的阶段,仔细分析这类人群的心理,可以将其分为以下几类表现:

3.2.1 犹豫彷徨

这类群体主观上并没有十分不合理的要求,但由于拆迁补偿款并不能解决他们的实质性生活难题,给他们造成了较大的压力.一方面他们希望拆迁能改善自己的住房条件和环境,但另一方面政府按政策进行的补偿又不能使他们实现愿望,这时他们面对拆迁协议就会显得犹豫不决,彷徨不定.可能今天答应签约,第二天却又矢口否认,给拆迁工作造成了困扰,在动迁商谈的过程中,会时不时出现波动起伏,时而配合,时而敌对.

3.2.2 消极懈怠

也有部分被拆迁户过分担心自己在拆迁补偿上吃亏,当遇上房屋拆迁的规定、标准、和原则与自己所要求的条件不一致时,就处于一种消极心理状态,直接拒绝约谈,不愿尽快达成协议,通常表现出一种不卑不亢、行动迟缓的行为特征,试图采用“拖”字诀逼迫动迁工作人员主动抬高补偿水准.他们还极易受到周围人“观点”的影响,不断动摇、改变自己原有的思想或观点,不相信法律和政策规定,不信任拆迁工作人员,逐渐形成一种观望等待的心理.

3.2.3 横扯要挟

这部分被拆迁户认为拆迁实施阶段是实现个人利益的关键时刻,以拒不拆迁为筹码,力求经济利益或其他利益最大化.他们坚信:大闹多给,小闹小给,不闹不给的方针,从而漫天要价.他们将动迁商谈过程看作一场没有硝烟的战争,与拆迁工作人员展开一场持久的拉锯战.当补偿协议对己不利或未能满足自己要求时,则通过网络、信访、投诉等手段来维护自身权益,行为上具体表现为故意制造事端,纠缠拆迁实施单位及工作人员,造成与拆迁人的冲突,激化矛盾散布谣言,恶意攻击拆迁工作人员等.此外,也有些被拆迁户通过非正常上访的方式“要挟”拆迁人,幻想通过外部压力来迫使拆迁人答应他们无理的要求.

3.2.4 偏执极端

偏执极端的被拆迁户往往在自身的人格上本身就存在一些问题,当个人利益遇到威胁时,本能地会以极端方式来处理.这部分群体在面对拆迁这一应激事件时,如果在补偿方面不能完全达到他们的要求,同样会激发他们的偏激情绪,由此产生极端行为,如运用非法手段、采取过激言行等.对待这样的群体,拆迁工作人员一定要慎重,谨防意外事件的发生.

4 拆迁尾声时的适应平衡阶段

随着拆迁工作渐入尾声,大多数的拆迁户逐渐接受了事实,对拆迁工作及自己相应的补偿有了清晰的意识,即使仍有些不满情绪,但也会努力进行调节,根据自身的实际情况积极地去寻求平衡的办法.

从实际情况来看,那些心里稳定下来的个体,他们开始主动配合拆迁过程,并着手准备未来的计划,积极面对新的环境,按自己的意愿去安排自己的生活,比如找房子、找商铺等,使自己的生活变得充实起来,这样他们的安全感也会有增加.那些极为被动的个体虽然可能还会表达无奈的情绪,他们也开始采用积极的自我暗示,比如可以住新房,环境变得更好,城市在不断发展等方式来缓解自己的不满情绪,达到心理平衡.也有些拆迁户会从亲戚、朋友等强大的社会支持那里寻求物质和精神上的帮助,由此来减轻他们对拆迁这一事件的负面情绪.

城市房屋拆迁涉及到群众的切身利益,如何在拆迁进程中既维护公共利益的实现,又保证被拆迁户的个体利益不受侵害,这是一个涉及到城市有序发展和社会和谐稳定的重要问题.在动迁过程中,只有深入了解被拆迁户在拆迁过程的心理变化,拆迁工作者才能在此基础上界定不同的问题,梳理清思路,从而有针对性地协调彼此有所冲突的关系,这是和谐拆迁工作的前提,也是积极稳妥地推进城市房屋拆迁工作的关键.

注释:

①“街道眼”的概念由美国人简·雅各布在1961年出版的《大城市的生与死》首次提出.雅各布观察到,传统街坊有一种自我防卫的机制,邻居之间可以通过相互的经常照面来区分熟人和陌生人从而获得安全感,她主张保持小尺度的街区,用以增加街道生活中人们相互见面的机会,从而增强街道的安全感。

②情绪ABC理论是由美国心理学家艾利斯创建的,他认为激发事件A只是引发情绪和行为后果C的间接原因,而引起C的直接原因则是个体对激发事件A的认知和评价而产生的信念B,在情绪的产生中个体对事件不正确的认知和评价所产生的错误信念是至关重要的。

〔1〕孙事龙.房屋拆迁新热点解析[M].北京:中国政法大学出版社,2009.

〔2〕戴维·迈尔斯(美).社会心理学[M].北京:人民邮电出版社,2006.

〔3〕熊灿平.对城镇化进程中拆迁难问题的思考[J].乌蒙论坛,2006(4):23-25.

〔4〕毛文娟.被拆迁者拆迁过程的心理定性分析[J].社会心理科学,2008,23(97-98):318-323.

〔5〕刘志明.浅谈如何做好被征地拆迁群众的思想工作[J].经济与社会发展,2008,6(9):157-158.

C912.6

A

1673-260X(2011)01-0072-03