科学知识观范式的嬗变

2011-10-21胡娟

胡娟

[摘要]“表象主义”的科学知识观声称科学知识是对自然的精确表象,是一种去情境化和去局域化的理论体系。“建构论”找到了传统科学观不对称之症结,打破了自然科学和社会科学绝然区分的界限,进而实现了科学“社会研究的转向”;“社会研究的再转向”则对社会研究本身进行了“反身性”、“对称性”等论题的责问,试图建立一种新的对称性;“科学的文化研究”也在此基础上进一步展开了对社会建构论的反思,力图使科学研究跳出社会建构论的传统。可以说,正是在这种连续地反思和批判中,科学知识观的范式从“一维”走向了“二维”。

[关键词]科学知识观;表象主义;科学的社会研究;对称性;反身性;科学的文化研究

[中图分类号]K107[文献标识码]A[文章编号]1008-0139(2011)02-0096-6

科学观问题是科学哲学领域中最根本、最重要的问题之一,它是科学哲学的发展主脉,它在不同的与境中具有不同的表现形式。然而,无论是由逻辑实证主义者基于“科学的逻辑”定位所创立的“表象主义”的科学观,还是后来由建构论者所实现的“社会研究的转向”,他们始终无法逃逸来自于一端的强大牵引力,只注重于其中的一个维度,从而渐渐地习惯用“要么……,要么……”的方式进行思考。换言之,他们在本质上都是从“一维科学”的视角来审视科学知识,即科学知识的构成要么是“自然”的,要么就是“社会”的。然而,当社会建构论“强纲领”中“对称性”(“symmetry”)、“反身性”(“reflexivity”)等论题自身的尴尬暴露之后,后续者最终认识到科学并不能简单地被“一维”地理解。循此进路,拉图尔、劳斯等人向我们展示了一条走出死巷的可行之路——社会转向之后的“再转向”。在这里,科学知识观发生了根本性的嬗变,它不仅实现了“自然”与“社会”之间的互补,而且还由此形成了将“自然”和“社会”同时重新解释的“二维科学”的思维框架。

一、“表象主义”的科学观:单薄的“车轮”

从科学哲学的发展来看,传统科学哲学的研究任务在于搞清科学的本质是什么?科学知识的起点、发展动力及其进程是什么?科学知识的构成及其辩护方式是怎样的?等问题。对于这些问题的回答,尽管20世纪50-60年代两个重要的哲学方法——逻辑实证主义和批判理性主义在理论上存在差别,但他们的工作实际上都是在主张一种与数理逻辑相结合的,静态地分析、研究自然科学的逻辑方法,并由此给出了一种规范性的科学概念:“科学是一种规范的行为”,“科学的特征就是理论和数据间的形式关系”,进而表达了与此相对应的表象主义的(representationalist)科学观,即“科学知识是已证明了的知识。科学理论是严格地从用观察和实验得来的经验事实中推导出来的。……个人的意见或爱好和思辨的想象在科学中没有地位。科学是客观的。”

从方法论上说,逻辑实证主义和批判理性主义实际上是将科学认识论和方法论加以高度逻辑化和形式化,它们似乎为科学研究铸造了一个具有奠基性的“车轮”——“科学的逻辑”。进一步说,这个“车轮”“无非就是一种把科学及科学活动理解为非社会的、非人类活动的‘既有观念一副实证主义的、甚至是机械论的图景:科学自己决定自己的逻辑与发展,决定自己的价值与目标。”因而,在它的承载之下,科学知识被看作是对自然的精确表象,是一种去情境化(deeontextualized)和去局域化(delocalized)的理论体系。

尽管这种抽象地、非历史地,能与“社会”相分离的“车轮”似乎表现出一种很好的韧性。但随着科学研究的不断深入,人们逐渐意识到,这个“车轮”其实很单薄。其主要原因就在于:科学活动说到底是一项人的(社会的)公共性事业,它始终无法脱离社会文化情境,若是按照传统科学哲学家的理想,完全排除社会、历史和心理等因素,纯粹用逻辑和理胜将科学哲学建构成类似物理学那样的精密学科,显然是成问题的。于是,后续者们因此也呼吁“我们需要一个真正能够承担重负的‘车轮”。可以说,也正是在这一过程中,科学知识出现了认识论的社会学转向。

二、社会研究的转向一一新的不对称:“你也一样”

提到科学认识论的转换,不能不提及库恩(T.Kuhn)的功劳。可以说,库恩是一个分水岭,他的出现彻底打破了传统科学哲学“科学的逻辑”的定位,使科学哲学进入到“解释学”(hermeneutics)阶段。库恩“解释学转向”可归结为一种“情境化”、“地方化”策略,其特点在于从规范走向描述。更重要的是,“库恩的功绩在于给以地方性的方式来思考科学实践留出了空间,……他深深地影响了后续者对科学、技术的思考方式。”因而我们看到,兴起于70年代的以欧洲为中心的“科学知识社会学”(Sociology 0fScientific Knowledge,简称SSK)用一贴激进的处方“强纲领”最终取代了美国传统或默顿纲领,人称“社会研究的转向”。

“强纲领”之所以“强”就在于它反对传统科学社会学将科学知识排除在社会学研究之外的做法,转而要求用社会因素来解释科学知识形成的动因,并断言科学知识其实也应该像其他知识一样接受“社会化”和“文化适应”。SSK的理论和方法因此也被称为“社会建构论”(SocialConstructivism)。然而,当SSK以“强纲领”展开了与传统科学社会学的战斗并取得了或多或少的胜利之时,“强纲领”同时也引发了人们关于“对称性”、“反身性”等论题的持续讨论。

“对称性”所涉及到的对称现象的基础就是人们所强调的某种共同标准。另外,对同一种行为采用双重标准的做法是不对称的。正是在此意义上,我们看到“强纲领”直指传统科学观“不对称”之症结,即用“自然”的原因来解释科学知识的真理性,而用“社会”的原因来解释知识生成过程中的偶然性或谬误;对同一项科学活动,成功往往归功于客观实在,失败则归咎于主观、人为,这无疑是双重标准。作为一贴直接诊治“不对称”的处方,“强纲领”的办法既简单,又激进。它告诉我们,包括自然科学知识在内的所有科学知识,都不可能独立于社会情境而存在,它们其实是处于一定的社会建构过程之中的信念,是由社会与文化因素构建而成的。因此,真正“对称”的做法应该是,知识无论它的真理性还是谬误都要诉诸于社会的法则来解释。

毫无疑问,SSK“强纲领”指责传统科学观“不对称”的做法的确是一个成功。但人们紧接着意识到,尽管“强纲领”消除了旧的不对称关系,但它其实也包含着一种实质上的“不对称”。事实上,自“强纲领”提出以来,它始终面临着一种尴尬,其最大的麻烦就出在它的“反身性”问题上。尽管在不同的知识领域,“反身性”的涵义并不完全相同,但它的基本含义是‘自我指涉(self-reference),从哲学发生的角度看,这种‘自

我指涉又表现为自我反驳(self-refutation)即悖论,自我反思(self-reflection)。正是在这个意义上,我们说“强纲领”其实上并未真正“对称”地对待社会和自然,它是用表面上的“对称”掩盖了实质上的“不对称”,或者说它实际上又导致了“新的不对称”。我们知道,说科学知识完全不受社会、人为因素的影响,与说科学知识完全是社会地建构而成的,这两者同样都是极端的。这就是说,“强纲领”其实在批判“自然”实在论的同时,一不小心使自己滑到了“社会”实在论的另一极端上去了,它其实是用一种独断取代了另一种独断。对此劳丹就曾指出,“强纲领”是在为社会学谋求一种新的特权。

这种自我反驳式的论证其实就是所谓的“你也一样”(tu quoque),其基本批评模式为:“[强纲领]这种理论(论证)是不连贯的(不合逻辑的),因为一旦将它反身应用于它自身时,结果将是一种荒谬:自相矛盾。”毫无疑问,这对于“强纲领”而言无疑是颠覆性的。不过,对其“反身性”论题的检讨构成了SSK阵营内部的一种持续而有益的批评力量。实际上,这就是要求社会研究者必须对他们研究科学的权利和有效性进行反思,不能在着手批判时把从技术专家那里夺取的特权免费地赠送给自己,并使自身拥有免于批判的特权。这无疑就有助于促使SSK的经验研究道路得到进一步地完善。

三、社会研究的“再转向”——“二维科学”:新的对称性原则

其实,“强纲领”最大的问题就在于它太“强”了,“社会”既是建构论者看待科学的视角,同时又是他们的盲点。他们总是带着社会学家怀疑的眼光打量科学,坚持把社会秩序的模式套用到科学研究中。因而,其激进的方式往往被其朋友和敌人看作是“仅仅社会的”或“社会历史的”。从80年代以后的发展来看,“强纲领”不仅招致了科学界的强烈批判,而且就连SSK内部也发生了微妙的变化。

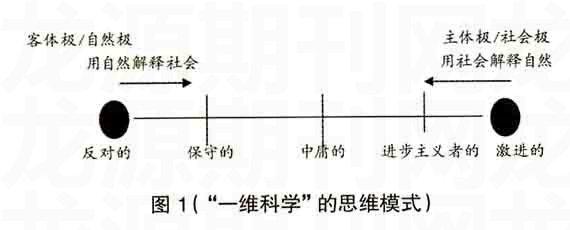

由前述可知,不论是逻辑实证主义者所主张的“表象主义”的科学观,还是后来由建构论者所实现的“社会研究的转向”,他们已经习惯了用“自然”或“社会”之一来解释科学。如果我们把“自然”与“社会”看成是同一条直线上的两个终端的话,那么居于这一立场下的所有科学论(Science Studies)都可以在这条直线上找到自己的定位(见图1)。激进者会称科学知识完全由社会因素所建构;进步主义者则认为部分科学知识是必然由社会因素所建构的。然而,在这场拉锯战的另一端,反对者会认为只有当科学最终摆脱社会建构的痕迹时它才会真正变成科学的。保守者则认为尽管科学可以从社会中抽离出来,但它仍然具有一些被遗漏或影响其发展的社会因素。中间部分则是软弱派学者的泥沼,他们把一点自然因素加入到一些社会因素中并试图避免走向两个极端。对此,来自于巴黎学派的拉图尔认为,尽管这种线性模式可以表征我们的大多数争论,但他们实际上都是一种对科学的“一维”理解方式。正如图1中两个箭头所标示的,这个参考框架中的解释只有当它从两个端点(自然或社会)之一出发并向另一端移动时才会被接受。你要么站在一个终端上,成为严密的“自然实在论者”,要么站在相反一端上成为“社会实在论者”。除此之外,你只能徘徊于两者之间。如果靠近“自然”一端来解释科学知识,你就是一个温和的科学实在论者。相反,如果靠近“社会”一端来解释,那你就是温和的建构论者。

很显然,这场拉锯战是在“一维”空间展开的,在这里,你始终无法逃逸来自于某一端的强大的牵引力,从而渐渐习惯了用“要么…,要么…”的方式进行思考,要么是“自然”的,要么就是“社会”的,“它很有趣,但在它运行了二十年之后,特别是在它使得我们所希望解释的自然和社会之间的关系变得不可理解之后,我们或许可以转换到其它方式中。”因而,我们看到,与社会建构论不同,拉图尔认为仅凭社会因素还不足以建构“科学事实”,因为现实的科学知识,无论从其生成的过程还是辩护的过程看,它们都将毫无例外地落在由“自然”与“社会”交织而成的网络中。循此进路,拉图尔表明我们克服自然实在论或社会实在论的最好办法不是与之论辩,而是抛弃这个“要么…,要么…”的参考框架,然后建立另外一个标准。只有这样,我们才能克服这种此消彼长的形式,才会取得更深入的进展,才能实现真正的“对称性”。这也就是拉图尔所主张的“社会转向之后的再转向”。

进一步说,当把“自然”和“社会”一并散落到“网络”中时,我们能根据什么去解释科学呢?如何才能建立新的思维框架而使我们的领域摆脱僵局呢?拉图尔告诉我们,这就需要增加一个“二维尺度”,建立一种“二维科学”的模式。

那么怎样才能有“二维科学”呢?在回答这个问题之前,我们有必要先搞清现代性框架下“一维科学”的概念。它实际上仰仗于三方面的前提预设:①科学知识的非人的根源;②科学知识的人为的根源;③这两种根源的完全分离。在一维的科学观念中,“自然”与“社会”就落在同一条水平线的两极上。两极一经形成,任何人都将别无选择地附着于其中一极。你要么是实在论者,要么就成为反实在论或建构论者。现代性框架下的科学观之所以成问题,就在于它们认可自然一社会相分离的前提预设以及把它们放到对立面的做法。

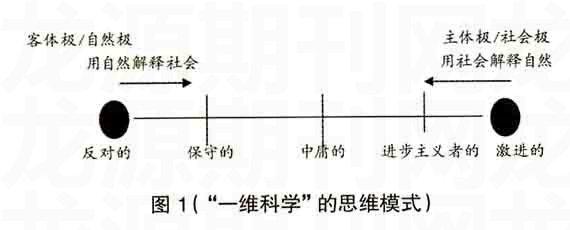

如果说“二维科学”是要实现真正的对称,那如何得以实现呢?拉图尔告诉我们一个十分奇妙的办法,这个办法其实很简单,只要我们保留前两个标准而抛弃第三个根源,把原先那条180°的直线折成90°的直角坐标便成了(参见图2)这时我们发现,在立体的“二维科学”中,原先处在直线的两个终端的“自然”与“社会”,现在已不再是对立的两级,而转换成了坐标系中的纵轴(经)与横轴(纬)。这样,一种将主体级,社会极用相同的方式看作客体极伯然极的新的“对称性原则”便由此形成。

简而言之,这种90°的折变即是拉图尔所主张的社会转向后的“再转向”。从表面上看,拉图尔似乎只是把实在论与社会建构论掺和到了一起,但仅仅从调和的角度看,还不足以涵盖新方案的意义。其实,如果仔细去琢磨的话,我们就会从这一坐标系中发现,拉图尔的新方案不仅从整体上突破了现代性的框架,而且还是一种新的将“自然”构成和“社会”构成同时重新解释的思维框架。在这里,“一维科学”转换成了“二维科学”。在这种“二维”的或者说是立体的解读中,“自然”与“社会”不再具有本体论意义,或者说它们仅是我们理解科学知识的二个不同的维度而已。更重要的是,在“二维科学”的模式中,一种新的“对称性原则”出现了。这种新的对称性不仅实现了“自然”与“社会”之间的互补,而且还由此形成了将“自然”和“社会”(主一客体)同时重新解释的思维框架,即“自然”与“社会”不再是一种对立的关系。当我们试图确立一种“社会”的东西时,同时必须包含“自然”的

东西,反之亦然,独立地支配自然和支配社会是不可能的。正是在互补与映射中,“自然”与“社会”才产生出严格意义上的对称关系。毫无疑问,这样的观点已经超越了社会建构论的框架,超越了之前人们对科学所作的“一维”性的解释。我们认为,这在一定程度上就为科学的社会研究开辟出了新方向,甚至搭好了向科学的文化研究转换的桥梁。

进入90年代,ssK从整体上走向衰落。1992年,皮克林(A.Pickering)编辑出版了一部大型的论文集《作为实践和文化的科学》,对sSK十多年来的理论成果和内部争论作了系统的回顾与展望。这时,他再一次把“反身性”问题提到了首位,把“社会”看作是实践与文化“反思”的对象。随着一种新的“反思性研究”的崛起,“科学的社会研究”进入了一个新的阶段。

劳斯(Joseph Rouse)把这种新的“反思性研究”定位为“科学的文化研究”(Culture Studies of Science,简称CSS)。仔细分析,我们不难发现,劳斯把CSs引入科学论很大程度上就是要对ssK作出反思性的批判,使科学论跳出SSK的社会建构论传统,并在SSK与文化研究的基础上实现新的综合。

扬弃首先是一种保留。由于CSS把科学看作是文化群系(formations),因而我们看到,在寻求知识内容与其文化情境之间的内在统一性上,CSS沿袭了社会建构论的立场,即拒绝任何能把科学知识与其他文化形态截然区分开来的方法与范畴,拒绝以现成的科学知识或知识内容作为表象(或理论)来研究,进而表达了_一种坚决的历史的和社会的观念,“在历史特定性和地方化的物质情境中揭示[科学知识]意义的产生或呈现。”这里,CSs也就表明了它“实践的科学观”,即科学不是科学论研究者们进行观察的对象,而是他们必须参与其中的实践领域。

然而,扬弃同时也是一种批判,即通过批判来放弃社会建构论传统。在劳斯后期的著作《参与的科学:如何哲学地理解其实践》(1996)中,我们可以清楚地看到这一扬弃的过程。我们知道,社会建构论者断言知识内容与社会的生活形式之间有着必然的因果关系,它们相信只要描述了科学活动的进程及其社会因素,也就呈现了知识的内容。在这个问题上,CSS只赞同社会建构论的前提,但反对它的结论。事实上,CSS对社会建构论的抵制就体现在它“反对用社会学充当科学论的基本框架”。其实,CSS之所以能够超越社会建构论,就在于css的研究进路既不允许人们像实证主义者那样接受科学知识的自主性,也不想通过二者择一的认识框架用社会因素代替知识的内在论解释,完全用社会学概念来解释知识、真理、客观性和实在,进而走向另一极端。更重要的是,CSS的贡献就在于,它把传统科学哲学家通常所认为的对知识来说是“外在的”那些文化的实践和群系之间的交往作为它们自己的研究对象,进而更多地关注文化的“连带性”如何构成并左右科学活动,以及一种连带关系如何支配或扩展至另一种连带关系的。因而,与SSK的社会建构论方法相比,CSS在科学文化的批判性研究与建构性研究之间保持了良好的张力,其文化建构的进路无疑就比社会建构的进路显得更加开放。

四、结语:开放视野中的科学研究

综上所述,从20世纪70年代末80年代初,科学观的理论图谱经历了从传统的“表象主义”到科学的“社会研究”,再到科学的“文化研究”的嬗变。尽管这些新进路之间分歧颇多,论争激烈,但它们使得科学观的这副图谱日显复杂。

不过,透过这些复杂的帷幕,我们仿佛可以欣喜地看到一条主线,那就是“开放”的态度逐渐深入人心:理解科学的思维模式从“一维”走向了“二维”,甚至是“多维”;“科学是一种参与性的实践活动而不是对世界的表象;科学实践不可避免地同其他社会文化实践勾连在一起,构成一幅开放、动态的图景。”这就是说,正是在对SSK的反思和批判中,人们发现了新的“范式”而使科学知识的研究进一步走向更为广阔的天地,使得科学观的理论图谱不断地在开放中自我完善自我发展。