案例教学法在高职数学教学中的应用初探

2011-10-20凌佳

凌 佳

(江苏广播电视大学,江苏 南京 210019)

案例教学法在高职数学教学中的应用初探

凌 佳

(江苏广播电视大学,江苏 南京 210019)

本文以具体案例为基础阐述了案例教学法在高职工科数学教学中的应用.通过对现有教学条件下实施案例教学法的结果进行统计分析,得出案例教学法与传统教学法相比具有显著差异.

案例教学法;高职数学;统计分析

工科数学课程作为高职专科工科各专业的一门重要的公共基础平台课程,一方面为学生学习后继课程打好基础,另一方面对学生学科思维的培养和形成具有重要意义.为了满足工科不同专业对数学的需求,采用数学教学与专业相结合的教学模式.主要体现在在数学教学中融入专业案例,改进教学模式,丰富教学内容.

1 “案例教学法”的提出

“案例教学法”首创于哈佛法学院,成名于工商管理学院,并从美国迅速传播到世界许多地方,被认为是代表未来教育方向的一种成功教育方法.20世纪80年代,案例教学引入我国.案例教学法是一种具有启发性和实践性的新型教学方法,能培养学生的分析能力、决策能力、创新能力与表达能力,在不少学科教学中发挥着日益重要的作用.案例教学是近年来高职高专教学中大力提倡的一种教学形式.与传统教学法相比,它强调以学生为主体,更注重学生能力的培养.为此,在学院的工科数学教学中采用专业案例驱动的教学方法,即从专业课程中的实例和示例引出抽象的数学概念,找寻数学学习与专业学习兴趣交叉点,从而激发学生的学习兴趣,驱动学生把所学的理论知识运用到工科具体专业的实践活动中,从而加强学生对理论知识的理解和掌握,提高学生分析问题和解决问题的能力,实现高职教育培养高素质、技能型人才的目标.

2 “案例教学法”在高职计算机应用技术专业的具体实施

2.1 前期调研

调研包括两大方面:(1)开学初通过调查问卷的方式了解学生的已掌握的数学基础知识;(2)认真研究计算机应用技术专业的职业面向、岗位分析及其培养目标,同时与专业课教师多次沟通,了解该专业对数学知识的需求情况,挖掘专业案例素材.

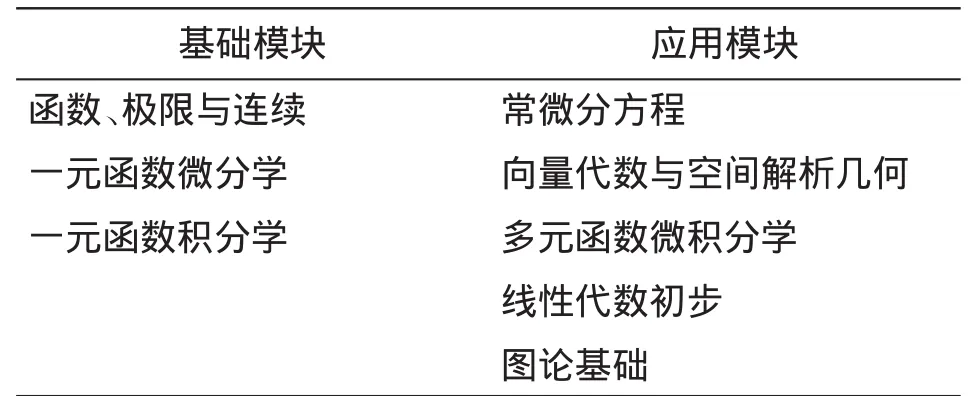

根据调研情况,本专业的教学内容见表1.

表1

2.2 应用模块的案例教学实施

2.2.1 常微分方程在物理、电子工程、自动控制、航空航天、生物、经济管理及日常生活中都有广泛应用.与本专业密切相关的譬如用微分方程分析R-L-C电路,基于以上分析就选择R-L-C电路作为案例引入常微分方程.

案例1:如图1所示的R-L-C电路.它包含电感L,电阻 R,电容 C及电源e(t).设L,R,C均为常数,e(t)是时间t的已知函数.试求当开关K合上后,电路中电流强度I对时间t的依赖关系.

图1

给出案例1,引导学生根据专业相关知识电路的基尔霍夫(Kirchhoff)第二定律得到微分方程:,这样一个具体的与专业相关的问题最后归结为数学中的微分方程的问题,学生自己就会意识到微分方程的应用价值,继而由被动接受知识转变为主动探索知识.

2.2.2 线性代数在计算机网络安全、网络搜索等方面有重要应用.譬如介绍矩阵的逆运算由案例2引入,案例2:信息在网络传输的过程中,为了安全起见,信息发送的流程如下所示.

明码X→发送方加密→密码B→接收方解密→明码X

引导学生思考它的数学原理:发送方将要传送的信息数字化后用一个矩阵X表示,在矩阵的左边乘上一个双方约定好的可逆矩阵A,得到B=AX,则B即为传送出去的密码.在这样的案例情境下,学生会主动探求如何由收到的密码得到明码,也就是密码的破译问题.而破译密码的本质涉及到矩阵的逆运算和乘法运算.如此将原本枯燥的矩阵运算趣味化,调动了学生主动学习、参与课堂讨论的积极性.同时,课后的练习可以让学生去完成一项密码的破译任务,在具体任务中体现数学的应用价值.介绍矩阵的特征向量由学生熟悉的Google搜索引擎引入,它的搜索原理就是运用了线性代数中的矩阵方法,其中网页搜索排列顺序就是基于网页加权邻接矩阵的第一特征向量.如此就把原本抽象的数学概念具体化,案例在驱动学生主动学习方面取得的较好的效果.

2.2.3 图论在计算机科学,如形式语言、数据结构、操作系统、算法思想等方面均扮演着重要的角色.介绍这部分内容由计算机网络中常见的一个问题引入:网络中任何两台计算机是否可以通过计算机间的信息传递而使其资源共享?引导学生用图论的方法对这个问题进行研究,其中用结点表示计算机,用边表示通讯连线,因此,计算机信息资源共享问题就变为:图中任何两个结点之间是否都有连接通路存在的图论问题.通过对案例的分析学习,学生提高了主动解决问题的能力,并且有能力将有关的数学知识运用的专业课程的学习中以及今后的工作实际中.

总之具体的与专业相关的案例素材的搜集与整理是一个比较艰难和繁琐的过程,需要每一位数学教师平时点点滴滴的积累、不断提升自己的专业知识以及与专业课教师长期不懈的交流探讨.

3 对“案例教学法”的实施效果进行统计分析

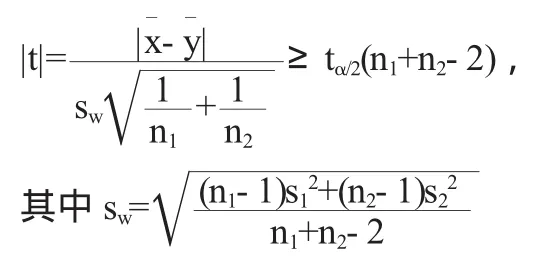

在现有教学条件下,通过一学期的案例教学法的具体实施,经过统计假设检验显示改革效果较为显著.具体操作如下:把计算机应用技术专业两个班(学生情况基本一致,考试试卷统一)分为实验组(案例教学法)与对照组(传统教学法),将实验组与对照组两个学期(第一学期讲授基础模块、第二学期讲授应用模块)期末的工科数学成绩进行了统计分析,用t检验方法进行横向与纵向的对比.实验组与对照组的情况对比如下:

3.1 用t检验法对第一学期期末实验组与对照组的学生成绩进行分析

假设两组学生的成绩都服从正态分布且方差相等,设实验组学生成绩 X∈N(μ1,σ),对照组学生成绩 Y∈N(μ2,σ),根据期末实际成绩计算出实验组样本均值的观察值(平均成绩)=72.5,标准差s1=10.8,对照组样本均值的观察值(平均成绩)=73.8,标准差s2=11.2,实验组与对照组的样本容量(人数)分别为n1=34,n2=36,检验问题 H0:μ1=μ2,H2:μ1≠μ2,在显著性水平为α=0.05下的拒绝域为:

查表得t0.025(68)≈z0.025=1.96,将具体数据带入计算得到|t|=0.494<1.96,t值没有落在拒绝域中,因此接受原假设H0,即认为第一学期期末两组学生的成绩没有显著差异.第一学期期末工科数学成绩统计数据见表2:

表2 第一学期期末工科数学成绩统计数据(实验之前)

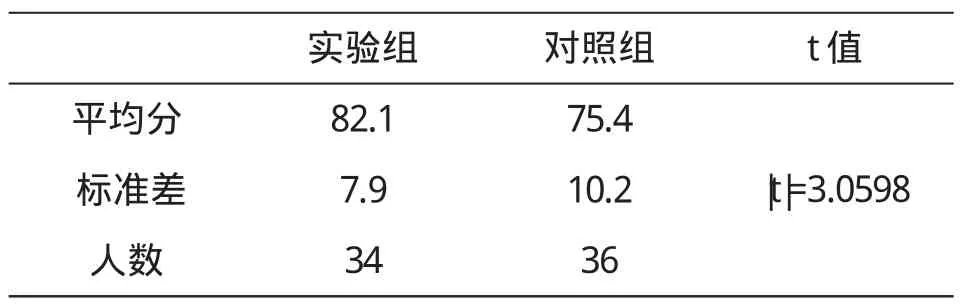

3.2 用t检验法对第二学期期末实验组与对照组的学生成绩进行分析

用同样的方法算出此时的|t|=3.0598>1.96,t值落在拒绝域中,因此拒绝原假设H0,即认为第二学期期末两组学生的成绩具有显著差异.第二学期期末工科数学成绩统计数据见表3:

表3 第二学期期末工科数学成绩统计数据(实验之后)

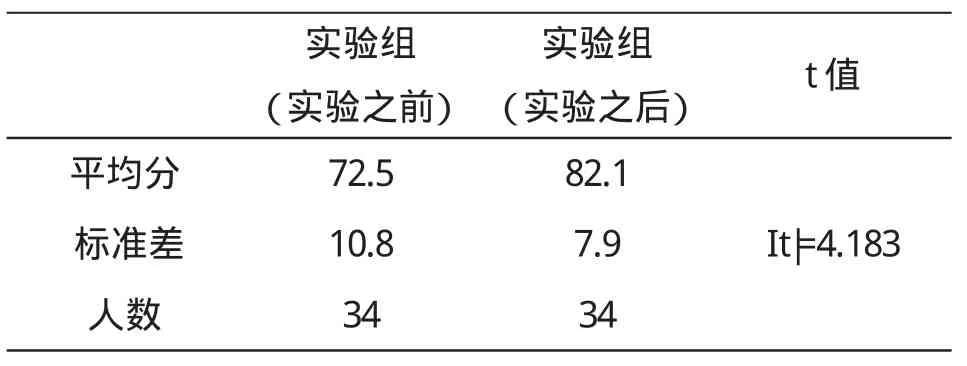

3.3 用t检验法对实验组在第一学期期末与第二学期期末的学生成绩进行分析

用同样的方法算出此时的|t|=4.183>1.96,t值落在拒绝域中,因此拒绝原假设H0,即认为第一学期期末和第二学期期末实验组学生的成绩具有显著差异.得到结论:实验组在试验之前和试验之后平均分有明显提高,标准差下降表明平均分的代表性更好,假设两次试卷的难度程度等同,实验组在第一学期期末与第二学期期末的成绩统计数据见表4:

表4 实验组在第一学期期末与第二学期期末的成绩统计数据

通过对实验之前与实验之后的学生成绩进行横向与纵向的统计假设检验,得出结论:无论是实验组与对照组在实验之后横向的比较,还是实验组自身在实验前后纵向的比较,结果都是存在显著的差异.这一统计分析结果说明案例驱动教学法在计算机应用技术专业的应用确实取得了比较显著的良好效果.在今后的教学工作中需要进一步完善案例驱动教学法,特别是案例素材的收集整理应紧密结合专业实际,做到与时俱进,不断改进更新,切实提高学生运用数学知识解决专业实际问题的能力.

〔1〕曹彩霞,等.机电类专业高等数学的应用性教学改革的实践[J].大学数学,2010,(1):118—121.

〔2〕王霞.“问题解决”教学模式在高等数学教学中的实践运用与实验结果分析[J].大学数学,2010,(6):5—9.

〔3〕孙秀伟.论高职教育案例教学[J].中国成人教育,2010(24):117—118.

〔4〕刘亦春.高职院校高等数学教学探讨[J].中国成人教育,2010,(24):139—140.

〔5〕王新力.高等数学能力本位课程改革实践[J].职业技术教育,2010,(35):43—44.

G642

A

1673-260X(2011)12-0250-02