归因理论在高校大学生心理健康教育中的应用

2011-10-20黄宇焓

黄宇焓

(福建医科大学,福建 福州 350108)

归因理论在高校大学生心理健康教育中的应用

黄宇焓

(福建医科大学,福建 福州 350108)

本文通过工作在高校一线的辅导员视角,阐述了90后大学生的心理现状及现状的成因,并提出利用维纳归因理论对大学生心理问题进行积极的干预.

归因理论;积极的归因方式;心理问题

1 引言

“90后”的新一代逐渐迈入大学的校门,成为大学校园的主流力量.作为出生在改革开放已取得明显成效、国家信息飞速发展的他们,具有与“80后”明显不同的特征:他们早熟、好奇心强、新事物和信息的接受能力强;但过分自我、追求特立独行和自由,理想和信仰缺失,挫折和压力的承受能力低等.他们的这些新特点,给高校教育工作者提出了新的挑战.

用什么样的教育方式引导90后更好地成长成才,如何能更好地引导学生对自己的行为做出积极的归因,对他们的行为进行正向激励和正面引导,使他们逐步树立起正确的世界观、人生观、价值观以及社会责任感,成为高校教育工作者必须思考的问题.

2 归因理论(Attribution theory)①

归因是观察者为了预测或评价被观察者的行为,对环境加以控制和对行为加以激励或控制,而对被观察者的行为过程所进行的因果解释和推论,也就是指人们在做完一项工作之后,往往喜欢寻找自己或他人之所以取得成功或遭受失败的原因.

归因理论是社会心理学的激励理论之一,最初是由海德(F.Heider)在1958年首次提出.他认为每个人在日常生活中都会像科学家一样对周围的环境和事物进行理解、推理和判断.其后,还有琼斯和戴维斯(E.E.Jones&Davis,1965),凯 利(Kelley,1967),罗 特(J.Rotter,1966),贝 姆(D.Bem,1967,1972)等心理学家相继对归因理论进行研究.

而本文所要讨论的是美国心理学家伯纳德·维纳(B.Weiner)的归因理论.20世纪70年代初,维纳尝试用归因理论解释成就动机,从而把二者结合在一起,形成了对教育领域影响较大的动机归因理论.

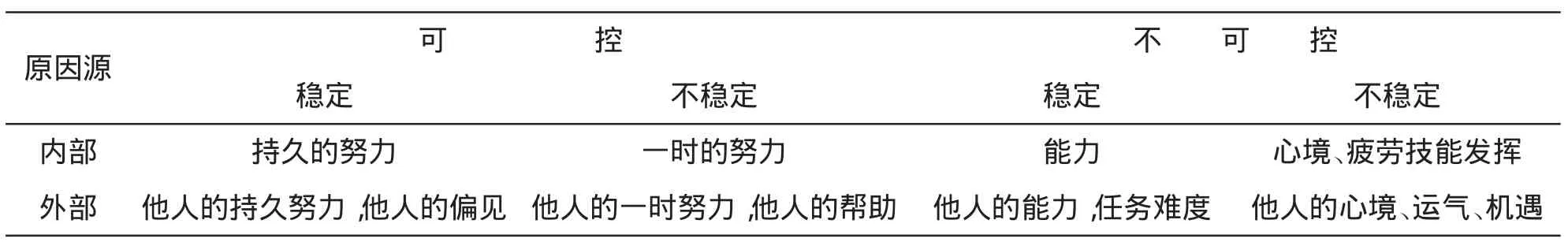

维纳对行为结果的归因进行了系统探讨,把人们活动成败的原因即行为责任主要归结为六个因素,即能力高低、努力程度、任务难易、运气(机遇)好坏、身心状态、外界环境等.

他还把归因分为三个维度:原因源——内部归因和外部归因,是指行动成败的原因是由行动者自身原因还是外部环境的原因造成的.在此维度上,能力、努力及身心状况三项属于内因,其他各项则属于外因.如在考试中,考题的难易属于外因,而个人能力及努力程度属于内因.因此如果将个人成功归因于能力和努力等内部因素时,则会使行动者产生信心,从而提高动机;反之,归因于外部因素,则容易产生侥幸心理.

稳定性——稳定性归因和非稳定性归因,是指成败的因素在性质上是否稳定,是否在类似情境下具有一致性,是否随着时间的变化而发生变化.在此维度上,能力以及任务的难易在类似情况下是较为稳定的,其余各项为非稳定性归因.

可控性——可控制归因和不可控制归因,是指成败的原因是否受行动者主观意愿控制.在此维度上,只有努力程度受个人控制,其余各项均为不可控的因素.若将成功归因于可控因素,则会促使行动者努力地去争取,提高行动动机;若将失败归因于可控因素,则也会促使行动者继续努力.如果将失败归因于内部、稳定、不可控时将会出现最大的问题,会使行动者产生习得性无助感.

因此,作为高校工作者,如何更好地运用归因理论对大学生行为成败进行解释,对他们的成长成才过程及其以后的行为会产生重大的影响.

表1 常见原因知觉的维度分析

3 归因理论在高校大学生心理健康教育中的应用

学生刚进入大学,生活环境、学习方式及人际关系之间都有一个跨越,需要较长一段时间适应.而90后学生心理的自我调节能力、承受能力比较薄弱,常常无法很好地调试,从而出现各种心理问题.因此,若能将归因理论运用在大学生心理健康教育中,便能更好地引导他们形成积极的归因方式.

3.1 大学生心理现状及形成原因

作为高校一线辅导员,工作近几年的经验发现新生中存在的心理问题多表现为抑郁、焦虑及强迫.经过观察与了解,这部分学生多为中学阶段的优秀生,家长的掌上明珠、老师同学眼中的佼佼者,是众人关注的对象;同时中学阶段的学习方式是由固定老师在固定教室授课,学习内容明确、教学方式和学习目标明确.而一进入大学,没有了高考的目标,少了家长和老师的催促,教师和教室也成了流动性的.身边的同学不再如以往那样重视你,大家都一样优秀,甚至更加优秀.还有部分学生是由于自我要求过高,但高考失利,没能进入理想中的学校.多种因素使很多学生存在较大的心理落差.

通过比较分析,发现对于同一件事情的始末归因,心理正常的学生倾向于将取得的好结果归因于自身的、整体的、持久的因素;把坏结果归因于他人的、局部的、暂时的因素,这种归因方式的区别使得这部分学生的自我效能感提高.但心理患者在归因时缺乏自我肯定,往往以悲观的角度来看待坏结果,认为坏事情的发生是因为自身的、持久的原因.这种归因方式对心理患者造成更负面的影响.

其次,家庭教育方式也对学生归因方式的形成有重要影响.父母经常批评、否定孩子的行为,久而久之,一旦有不好的事情发生,他们就会条件反射地认为是自己长久的、不好的原因造成的.而经常在父母的鼓励、支持、肯定的教育下培养成的学生则较为自信,倾向于将成功归因于自己的努力,将失败归因于外在、暂时、局部的因素.

3.2 用积极的归因方式对大学生的心理问题进行干预

3.2.1 什么是积极的归因方式

首先要强调的积极的归因方式不是引导学生去找寻事情背后其真实的、正确的原因,而是要考虑到受挫学生的个体差异,引导学生形成积极的归因方式,正确地看待成败的各种因素,从而消除挫折感.因为真实的原因有时候往往会挫伤学生的积极性和自信心,而积极的归因方式有助于激发学生的动机及上进心.

3.2.2 积极归因

在引导学生进行积极归因的时候,要懂得讲究艺术和策略性.存在心理问题的学生,大多较为敏感,如果没有根据每个个体的情况进行不同的归因,则会造成对学生的不良影响.在归因时,一方面要综合考虑学生的经历,另一方面要结合学生的心理品质.

例如,对于学习优秀,心理素质较高的同学,可以明确的告诉他失败的原因.这类学生因为心理条件较好,比较容易冷静分析,从挫折中吸取教训,化失败为动力.

而对于成绩优秀,自视甚高,但敏感、自卑、抗压能力差的学生,应该调整他们在归因中的判断力,尽量使他们的注意力转移到外部不可控的因素上,肯定自身的能力,把失败看成是任何人都难以改变的,从而减轻焦虑心理,积极地去面对生活.

对于心理素质高,但成绩不理想的学生,应引导其寻找内部的可控因素,让他们认识到成功是可以通过自身的努力来获得的,从而激发学习的热情.一旦取得一定的成效,这样的归因方式会不断地激励这类学生继续努力.

最后一类学生是学习成绩不好,而且心理素质较差的学生.这部分学生要给予更多的关注.他们常常遭遇挫折,以消极的态度面对生活.因此要帮助他们摆脱悲观的态度,首先要让他们认清有些失败的因素是难以抗拒的,但有些方面通过主观努力是可以改变的.然后通过设立比较容易实现的目标,来鼓励这部分学生通过自身努力达到目标.

3.2.3 在运用归因方式进行心理干预时需要注意的问题

3.2.3.1 引导者应意识到隐性评价的不良影响

在引导学生积极归因的时候,老师与父母常常会忽略隐性评价.隐性态度对学生的影响不亚于显性.即引导者的言语、行为、情绪所传递给学生的反馈信息以及它们对于学生归因的重要影响.比如在学生完成一个难度很低的任务时,对他大加表扬;或者在大家都完成得很好的情况下,唯独表扬某位同学;或者在某个任务完成失败时,非但没有批评,而是表示出同情;或者在学生不需要帮助的时候,提出帮助.这几种情况往往会向学生传递出能力低的情绪,而对学生造成不良影响.

3.2.3.2 引导者应避免惯性的归因偏差

在对学生的行为做出归因的时候,引导者很容易将学生的成败简单地归因为特质性或惯性的原因.例如,对于语言方面的学习,大家通常认为女同学有语言方面的天赋,男同学比较弱;而男同学在逻辑思维方面比女同学强.这种归因偏差很容易让学生对自己的弱点失去信心,觉得无法改变现状,破罐子破摔.所以在归因引导时,就应该要注意避免惯性思维所导致的归因偏差.

注 释:

① “归因理论”部分参考百度百科(http://baike.baidu.com/view/676616.htm),《动机心理学:理论与实践》,人民教育出版社,郭德俊,2005年10月;和《高等教育心理学》,教育部人事司组编,高等教育出版社.

〔1〕杨菊平.论韦纳的归因理论与大学生挫折应对[J].教书育人(高教论坛),2007,(4).

〔2〕王翠荣.归因理论在大学生心理健康教育中的应用[J].教书育人(高教论坛),2007,(2).

〔3〕郭德俊.动机心理学:理论与实践[M].人民教育出版社,2005,(10).

〔4〕教育部人事司组编.高等教育心理学[M].高等教育出版社,2009.

G444

A

1673-260X(2011)12-0191-02