短暂的辉煌与可持续发展的困境

——1920年代前后的民族棉纺织工业

2011-10-16罗萍

罗萍

(三峡大学政法学院,湖北宜昌443002)

短暂的辉煌与可持续发展的困境

——1920年代前后的民族棉纺织工业

罗萍

(三峡大学政法学院,湖北宜昌443002)

1920年代初,伴随着国人掀起纱厂设立狂潮,民族棉纺织工业发展呈现出极速扩张的盛况。然而紧接着纱业危机席卷而来,众多的民族棉纺织企业迅即陷入了停工破产,一蹶不振的境地,民族棉纺织工业快速发展的步伐遭受顿挫,其快速发展的脆弱性也暴露无遗。究其原因,其一在于民族棉纺织企业在极速扩张中,资金链极其脆弱;其二在于民族棉纺织企业管理水平,普遍跟不上民族工业快速扩张的要求;其三在于面对民族工业快速起跑的机遇和要求,政府的无所作为甚至本末倒置的作为。以民族棉纺织工业发展遭受重创为标志,中国工业化失去了一次越过起跑线,实现长足推进的契机。

民国时期;民族棉纺织工业;纱业危机

随着第一次世界大战的爆发,长期发展迟缓的民族工业步入了快速起跑的阶段,期间棉纺织工业发展最为引人注目,经过欧战时期的快速发展,民族棉纺织工业一跃而成了民族工业中首屈一指的支柱产业。但在接踵而至的纱业危机袭击下,以棉纺织工业为代表的民族工业却备受摧残,暴露出快速发展的极大的脆弱性。其中的经验教训学术界虽有一定探讨,但在有些方面还不够深入。本文不揣浅陋,拟就其中的有关问题特别是1920年代前后民族棉纺织工业在短暂的极速扩张后遭受顿挫的情况,以及其背后的原因作进一步探讨,以期为当今我国经济的快速平稳发展提供历史的借鉴。

一、民族棉纺织工业快速起跑的盛况

第一次世界大战爆发后,民族工业很快显露出加速发展的步伐,其中棉纺织工业发展尤其突出。这首先是来自企业丰厚盈利的刺激。大约从1914年开始,民族棉纺织企业出现无分南北,“地厂无论大小,大都能获得意外的厚利”[1]的可喜局面。高盈利率仿佛“一强有力之兴奋剂”[2],刺激国人竞相投身棉纺织工业,一时间“企业者乃蹱起而营纺织厂”[3],“新厂之风发云涌,后先竟起”[4]。1916年前后,兴办纱厂的狂潮掀起,但在纺织机器完全依赖进口的情况下,国人建厂的脚步受到了阻滞。当时纺织机器制造大国英国等欧洲各国正在酣战之中,机器订购和运输都受到阻遏,欧战结束之初,各制造厂家也首先忙于满足国内需求。这样到战后的1920-1922年国人向欧洲订购的机器陆续运回,国内纱厂兴建狂潮才达到顶点。

其次欧战爆发后日本棉纺织垄断资本咄咄逼人的扩张之势,也迫使民族棉纺织企业急切寻求发展。欧战爆发不仅给中国民族工业发展提供了千载难逢的机遇,也给日本工业资本向中国扩张提供了不可多得的机会。就在中国民间资本掀起建立纱厂狂潮的时候,日本纺织垄断资本也在华掀起了建厂狂潮。国内棉纺织界有识之士面对日本纺织资本进军中国市场的情形,忧心忡忡。如实业家穆藕初说道:“日本在欧战时得千载一时之机会,百业朋兴,……犹恐精神涣散不足以决胜于千里之外也,急将国内无数销场,联合而为九大公司,处心积虑希图扑灭我国纺织业而握东方纺织界霸权,并在我国境内遍设纱厂,与我国纺织界接触益近,而竞争愈烈”[5]。为对抗日本纱厂的扩张,农商总长张謇一面立下建成大生8个纱厂的宏愿,一面在1919年前后致函各地纱业界,呼吁速设纱厂,“促兴实业,以救危亡,辞诚恳而气激昂,阅者动容,闻者兴起”[6]。武汉纱商正是在此之际响应号召,迅速筹集资本,从而促成了武汉四大纱厂的树立。

欧战后至1920年初期民族棉纺织工业极速发展的盛况,突出表现在二个方面。

其一,企业数量急剧增加,投资规模显著扩大。据统计,1914-1922年,中国“纯由民族资本”开设的纱布厂共54家,其中1920-1922年达39家[1]。在建厂狂潮中,全国华商纱厂所拥有的纱锭,由1913年的51万枚左右,增加到1919年65万余枚,再经过短短三年,到1922年激增到150万余枚;布机由1913年的2616台增加到1922年的6767台[1]。

其二,几大企业集团初步形成。在20年代初的建厂狂潮中,国内迅速诞生了数个华商民营棉纺织企业集团。

首先是著名实业家张謇创办的老牌的大生纺织股份有限公司,从早先的二个厂,到1914、1920年相继筹建大生三厂、八厂,至1924年虽未能实现张謇共建8个纱厂的宏远,但总计有了4个纱厂。其次是周学熙创办的华新纺织股份有限公司,从1918到1920年先后建成华新一、二、三、四共4个纱厂。再次是申新纺织企业集团,1915至1922年,申新无限纺织股份公司也先后建立4个纱厂。此外以恒丰纱厂为核心的聂家企业,郭乐、郭顺兄弟创办的永安公司等拥有多个纱厂的集团化企业,都在20年代前后得到了重要发展契机。值得一提的是,1923年后纱业危机降临,民族棉纺织企业普遍因纱业危机而难以扩张,但申新仍接续通过自设新厂和兼并同业,至1931年,发展到了9个纱厂,其所拥有的纱布机分别达到全国民族棉纺织厂纱锭总数和布机总数的20.8%[7],成为名副其实的“棉纱大王”。

以欧战期间特别是20年代初民族棉纺织企业的狂飙突进为基础,中国民族棉纺织工业作为进口替代产业获得了飞跃发展,其在国内民族工业中的地位迅速跃升,最终取代缫丝业,成为民族工业中生产规模最大、投资最多的部门。以棉纺织工业为代表的进口替代型民族工业的崛起,标志着民族工业发展的一个时代转折。

二、纱业危机袭击民族棉纺织工业

就在华商建厂狂潮达到顶点的时候,从1922年秋开始,民族棉纺织企业陷入了民国以来第一次纱业危机之中,其表现形式为纱布产品的“供过于求”和花纱市场交换律的“生贵熟贱”。

首先是纱布产品的“供过于求”。如前所述,随着华商建厂狂潮的掀起,1919-1922年,短短三四年之间,华商纱厂拥有的纱锭增加了一倍有余;如果加上同时期外资纱厂纱锭的增长,那么全国中外纱厂纱锭数合共由1919年的123万枚猛增到1922年的238万余枚[8]。机纺业规模如此迅猛的增长,大大超过了当时的国内市场需求。棉纺织工业相对生产过剩危机就这样从1922年秋后蔓延开来。

其次是花纱市场交换律的“生贵熟贱”。20年代初中国棉纺织工业规模急剧扩大,棉花需求量大大增加的时候,国内棉花产量却徘徊不前;国际上,印棉未见显著增长,美棉则严重歉收。原棉来源稀少与纱布产品的“供过于求”相交乘,结果1922年后,中国市场的棉花价格扶摇直上。在上海,每担花由1922年的38.10元涨至1923年的47.42元、1924年的51.31元;在天津,每担花由1922年的36.20元,涨至1923年的49.36元、1924年的57.26元[9]。棉纱价格则徘徊不前甚至急剧下跌。1919、1920年前后上海棉纱价格每包曾高达200两以上,而到1922年8月下旬,最低跌至124两左右[1]。在天津,1922-1925年间棉纱价格每件始终徘徊在10元左右[9]。“花贵纱贱”局面自此开始。

此外1923-1924国际货币市场又出现白银价格上涨的情况,中国国内物价随之下跌,市场进一步萧条。1922年秋季开始的华商纱业慢性危机因此加深,1924年达到顶点,并持续到1925年过后才出现转机。期间一大批华商纱厂抵抗不住危机的打击而备受摧残。

其一,减工、停工、倒闭。1922年秋就有一些华商纱厂不堪亏累,自动停止夜工。至12月经同业呼吁,华商纱厂联合会通过了一致减工决议;1923年3月又第二次决议实行进一步减工。这一年全国华商纱厂减工率达到30%以上[10]。然而减工并没有带来纱价的上扬,大部分纱厂还是亏了本,著名的申新公司在1923-1924年间亏损近131万元[11]。其中25%~30%的纱厂扛不住亏损而停工倒闭了[12]。

其二,出租、出让、出卖。1922-1924年纱业危机最严重的三年中,已知出租、出售或被接管的华商纱厂计有16家[10]。有许多华商纱厂是因欠债而被债权人接管或收买吞并的,其中不乏一些规模宏大、颇有名望的厂家。以推行“科学管理法”闻名的穆藕初在欧战时期负债创办了3个纱厂,到1923年,他创办的郑州豫丰纱厂被债权人慎昌洋行接管,德大纱厂也于同年被申新收买。著名的大生纱厂所属一、二、三厂1925年被债权人上海、交通、金城等银行及永聚钱庄等组成的银行团接管。曾经辉煌一时的大生纱厂就此衰落。著名聂家企业同样命运不济,1923聂家上海华丰纱厂被日商接管,至1927年又被日商吞并;聂家于1922年创办的大中华纱厂到1925年就被债权人拍卖给了永安公司。1919至1920年通过负债建立的武汉地区规模最大的汉口商办第一纱厂,从1921年后年年亏损,拖至1927年被债权人安利英洋行等接管。

中国私人资本主义发展的黄金时代自此宣告终结,成为昙花一现的“脆弱的奇迹”[13]。1923年以后,国人创办纱厂的数量虽仍有增加,但速率显著减低。从1923至1931年,华商纱厂仅增设了25家[1]。纱业危机使民族棉纺织工业快速发展的步伐遭受重创。

三、民族棉纺织工业快速起跑的困境

从第一次世界大战爆发到1920年代初民族棉纺织工业的发展盛况,显示了民族工业快速起跑的喜人景象。然而,接踵而至的纱业危机,使民族棉纺织工业快速发展的脆弱性暴露无遗,也使民族工业快速起跑的困境一一显露。

第一,民族棉纺织企业在快速扩张中资金链极为脆弱。作为后发型国家,中国民族企业在创业和发展中感受最大的困难之一是资本匮乏,这一困难在欧战后的建厂狂潮中尤其凸显。就棉纺织业而言,许多华商纱厂在缺乏雄厚资本积累情况下纷纷走上了举债建厂、经营的路径,除了向华商银行、钱庄借款,它们有相当一部分借款都是来自实力雄厚的外资银行、洋行。有学者就统计了这时期向日、英、美等外资银行、洋行借款的22家民族棉纺织企业[1]。当时几个规模较大的企业集团,除永安以“资金宽裕,资力雄厚”著称外[14],申新、大生、华新、聂家企业集团20年代初期的快速扩张,无不借助了大宗对外借款。“棉纱大王”申新的举债扩张尤为典型。1917年申新一厂刚刚投产一年,就向中日实业银行抵押借款400万日元,随后有了兼并同业而诞生的申新二厂和自设的申新三厂。1922年申新四厂以宕欠申新总公司和福新五厂债款107万两而设立[15]。纱业危机中申新虽遭巨额亏损,但接着又以一、二、四厂向东亚兴业银行抵押借款350万日元,随后有了兼并同业而诞生的申新五厂、六厂。纱业危机过后,申新依然走的是负债扩张路线。1929年申新一边收买英商东方纱厂为申新七厂,开办申新八厂;一边以申新七厂向汇丰银行抵押借款200万元。1931年申新又收买上海三新纱厂为申新九厂[1]。申新就这样造就了企业极速扩张的辉煌。再如欧战时期大生三厂、八厂靠宕欠大生一厂、二厂债务筹建起来,而大生一、二厂又靠对外借款400万两维持营运[16]。

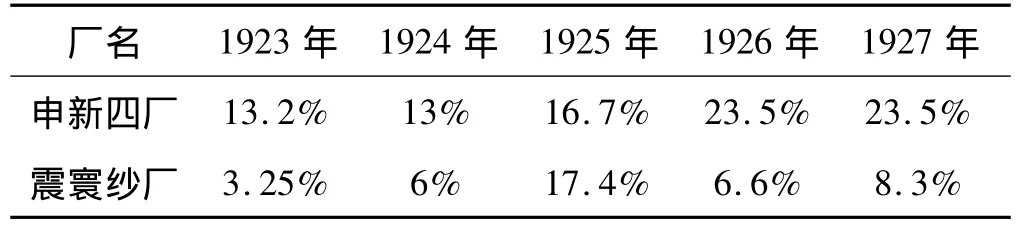

社会化的、“利用外资”的融资路径,成就了民族棉纺织企业数量的快速增长和规模的显著扩大。然而中国的融资环境却极不健全,商业高利贷资本长期统治着利息水平,借债经营的华商纱厂所负担利息因此常高达8%~12%[1]。与此形成鲜明对比的是,欧战前,西方资本主义国家的银行贷款利息最高不过5%,欧战后进一步下降到3%左右[1]。后起的日本由于政府的强有力扶植,贷款利率甚至更低。表1从一个方面反映了举债经营给华商纱厂带来的沉重负累。

表1 申新第四纱厂、震寰纱厂年息金占总投资情况(1923-1927)[17]

在高利贷利息拖累下,民族棉纺织企业往往“盈年要借债,亏蚀年份更非借债不可”[16],继而从负债经营一开始就陷入了稍遇市场风浪即可能出现资金链断裂,及至引发企业整个生存危机的险境。前文所述大生、恒丰、华新等企业集团诸多纱厂在纱业危机中被接管、拍卖、拖垮,无不与举债经营有关。棉纱大王申新同样出现了“厂子越多,周转资金愈益拮据”的局面[15]。申新各厂于是“经常陷入高利贷的泥坑之中”[15],进而在举债经营、借债还债的道路上难以回头,到30年代终因资难抵债,险被国民政府“整理”。

第二,民族棉纺织企业管理水平普遍跟不上企业快速发展的要求。这一时期,民族棉纺织工业为适应企业快速发展极速扩张的要求,在实现管理创新上做出了很大努力。大生等纱厂引进了当时世界上最先进的大牵伸设备。一些企业在技术传承上开始从师傅带徒弟的经验化方式向学院化、专业化方式转变,纺织生产工艺亦逐步向标准化、规范化迈进。继穆藕初率先在德大、厚生纱厂推行现代工厂“科学管理法”,到20年代初期,申新等纱厂也开始试图改革陈旧的工头制,代之以工程师制。晚清以来股份制企业中曾十分盛行的官利制度,到20年代初期也为申新等越来越多的企业所摒弃,而代之以高积累的分配制度,如此等等。然而和急速扩张的步伐相比,民族棉纺织企业在诸多方面尤其是在内部治理水平和管理水平方面,仍然存在不足。

就企业治理水平而言,虽然这一时期绝大多数民族棉纺织企业都以公司制这一现代企业组织形式组建起来,并且大都模仿建立了三权分立、相互制约的现代企业治理结构,但在实际运行中许多企业仍被家长制、集权式治理模式所统辖,所谓股东大会、董事会很大程度上流于形式,包括几个颇负盛名的企业也不例外。老牌的大生纱厂,从创办到1907年,十二年内没有召开过一次股东大会。后来虽然成立了董事局,但“既没有固定的办公地点,也没有固定的会期”,而由张謇“操纵大生全局达数十年之久”[16]。新兴的申新公司,股东大会同样“形同虚设”[15]。这种情况使民族棉纺织企业内部往往矛盾重重,如张謇所说“所同心共事者,一兄与三数友而已”[18]。

就企业管理水平而言,这一时期,许多民族棉纺织企业还处于“均重情感”、借重亲友人情关系对企业实施管理的阶段,企业内部因而充斥“故旧亲戚”;内部管理分所谓“文场”、“武场”,十分粗放,“以致工务人事上之浪费浮支”,“几属公开之秘密”[19]。虽然不少企业试图废除落后的工头制,代之以工程师制,但在推行中阻力重重,甚至引发激烈对抗。如1925年无锡申新三厂引进了部分专业技术人才,三厂工头遂煽动本厂工人并联络其他纱厂工头、机工等在厂内闹事,将“公事房打坏”,打伤副工程师等6名新职员[20]。无锡庆丰纱厂第一次工头制改革也因工头势力对抗而流产[21]。时人对照当时中日纱厂管理水平的落差,禁不住感叹:“日本纱厂精进之情”,“至可惊异”[19]。管理水平的先进作为一种软实力,无疑是纱业危机时期在华日、英等纱厂依然无不盈利的一个重要原因。

民族棉纺织企业内在素质包括治理和管理水平总体比较落后,跟不上民族工业快速起跑的要求,当纱业危机降临,其抵挡市场风浪的能力也就随之降低。

第三,政府未能给予民族工业快速起跑以有力的政策支持。这一时期,中国政府远未成为一个具有高度自觉的现代执政意识和强大的现代执政能力的政府,在军阀武力统一的政治理性的左右下,追求民族独立和国家现代化的理想被排挤到了政府执政目标的边沿。期间北京政府所颁布的个别政策法令,如《公司条例》、《商人通则》、《商标法》等,固然产生了一定的积极效用,但这些制度供给既不完备,也远远跟不上民族工业的发展要求,其中许多政策法令或因政府缺乏行政权威在实施中大打折扣,或受行政成本的约束而基本变成了一纸具文。与此同时,军阀政府在行政过程中还制造出种种压迫和掠夺私人经济的政策措施,所谓“旧税未除,新税垒增,苛捐巧取,层出不穷”[22]。至于各路军阀、官吏种种无法无天、难以计数的掠夺行为,则更进一步加重了对私人企业的伤害。一言以蔽之,这时的中国政府其角色意识、政策取向和政策能力与民族工业快速发展的步伐和要求相去甚远。直至纱业危机降临,北京政府不但在保护民族工业上无所作为,甚至反而施以本末倒置的政策。

纱业危机降临之际,鉴于国内棉花稀缺,1922年12月上海华商纱厂联合会向北京政府国务总理、农商总长递交了《恳请暂停棉花出口并免花纱布税厘以维实业而利民生》的呈文,要求暂行禁止国棉出口,暂行免征花、纱、布税厘,允许对花、纱、布税厘实行记账放行[23]。但在北京政府财政空虚、政府职员薪水来源缺乏的情况下,这一要求遭到了国会议员们的反对,也遭到各国公使团尤其是日本公使的反对[15]。结果,纱联会的请求化作了泡影。资本雄厚的日本棉商,反而在中国大量搜购华棉运回国内,仅1922年8至12月,日商就从中国搜走棉花13万担[24]。

鉴于纱布市场的供过于求,各地华商纱厂还纷纷呈请北京政府禁止增设纱厂,如天津、无锡等地纱厂都相继向北京政府提出呈请,要求20年内禁止在当地增设纱厂。对于这类无需政府直接买单的呈请,北京政府往往予以核准,但核准令也往往是一纸空文。如对于武汉华商纱厂的呈请,1924年5月北京政府农商部给予了“姑即准予在武汉附近限制添设纱厂”的批复[25],但到同年9月,日商就在汉口申新纱厂隔壁设立了拥有24800枚纱锭的泰安纱厂。开业那天,据说北京政府还派了一个部长担任剪裁。

北京政府就这样以无所作为和本末倒置的作为,在纱业危机中丧失了政府扶助保护民族工业的应有的职能,以致被有的学者直呼为“下落不明”的政府[13]。民族棉纺织企业也由此在纱业危机中陷入了孤苦无助,备受摧残的境地,民族工业想要继续保持快速起跑的步伐已是难乎其难。

四、结语

从欧战爆发到1920年代初,民族棉纺织工业先是取得超常快速发展,而后又在纱业危机中遭受重创的情况,暴露了民族工业快速起跑的种种困境,特别是企业资金链脆弱、企业管理水平滞后、政府软弱无力等,最终使民族工业快速起跑的步伐受到阻滞而难以为继。以民族棉纺织工业发展遭受重创为重要标志,伴随着同时期各个民族工业部门发展的衰退,中国工业化经过私人资本主义发展“黄金时代”而跨越起跑线的希望宣告落空。这反映了在近代社会环境制约下民族工业发展的艰难情形,也表明在民族工业把握历史机遇,加速发展的过程中,如何增强民族企业抵御市场风险的能力,从而使民族工业得以保持平稳可持续的快速发展,是后发型国家面临的很大的挑战;而能否构建健全的融资环境,克服资本薄弱问题;企业自身能否提升内在素质,跟上企业快速发展要求,以及政府能否及时形成促进民族企业平稳快速发展的政策意识和政策能力,则是后发型国家能否成功应对挑战的至关重要的因素。

[1]严中平.中国棉纺织史稿[M].北京:科学出版社,1963:172,172,174,172-173,174,179,182,181,180,178,182.

[2]鄂省纱业近况[J].工商半月刊,1935,7(13).

[3]《裕大华纺织资本集团史料》编辑组.裕大华纺织资本集团史料[M].武汉:湖北人民出版社,1984:8.

[4]南通市档案馆,南京大学历史研究所,等.大生集团档案资料选编·纺织篇(1)[M].南京:南京大学出版社,1987:162.

[5]赵靖.穆藕初文集[C].北京:北京大学出版社,1995:102.

[6]毛翼丰.武昌裕华纺织公司调查报告[J].湖北实业月刊,第1卷第10号,1924(8).

[7]中国企业史编辑委员会.中国企业史[M].近代卷.北京:企业管理出版社,2004:588.

[8]严中平.中国近代经济史统计资料选辑[M].北京:科学出版社,1955:134-135.

[9]徐涤新,吴承明.中国资本主义发展史[M].第3卷,北京:人民出版社,2003:135.

[10]黄逸平,虞宝棠.北洋政府时期经济[M].上海:上海社会科学出版社,1995:118,119.

[11]上海社会科学院经济研究所.荣家企业史料(上册)[M].上海:上海人民出版社,1980:154.

[12]杜恂诚.民族资本主义与旧中国政府(1840-1937)[M].上海:上海社会科学院出版社,1991:111.

[13]白吉尔.中国资产阶级的黄金时代(1911-1937)[M].张富强,徐世芬,译.上海:上海人民出版社,1994:108,10.

[14]上海市纺织工业局等.永安纺织印染公司[M].北京:中华书局,1964:130.

[15]许维雍,黄汉民.荣家企业发展史[M].北京:人民出版社,1985:43,30,85,31-32,65.

[16]《大生系统企业史》编写组.大生系统企业史[M].南京:江苏古籍出版社,1990:151,151,122.

[17]武汉市纺织工业管理局.武汉市棉纺织行业史(未刊稿)[M].1959:16.

[18]单强.经营管理与大生纱厂的衰败[J].苏州大学学报,1992(2).

[19]觉生.武汉纺织业失败之原因及其救济[J].建设评论,1935(1):7.

[20]汪孚礼.申新过去的回顾和今后应取的方针[J].人钟月刊,1(6).

[21]徐鼎新.中国近代企业的科技力量与科技效应[M].上海:上海社会科学出版社,1995:48.

[22]朱英,石柏林.近代中国经济政策演变史稿[M].武汉:湖北人民出版社,1998.

[23]华商纱厂联合会.恳请暂停棉花出口并免花纱布税厘以维实业而利民生[J].华商纱厂联合会季刊,1923,4(1).

[24]陆圃舟.日本在华棉业经营之势力[J].纺织周刊,1926,7,26.

[25]农商部咨复湖北省长暂准武汉各纱厂限制建立新厂文[J].湖北实业月刊,1924,1(7).

[责任编辑:刘自兵]

K 258.9

A

1672-6219(2011)01-0092-05

2010-10-21

湖北省教育厅人文社会科学研究项目“民国时期的政企关系与民营企业自主发展研究”(2009y031);三峡大学重点学科及人才科研启动基金。

罗萍,女,三峡大学政法学院副教授,历史学博士。