食品中丙烯酰胺的致癌性

2011-10-12王桂荣何国庆

王桂荣,何国庆

(1.浙江大学农业生物与环境科技创新平台,浙江杭州310029;2.浙江大学食品科学与营养系,浙江杭州310029)

食品中丙烯酰胺的致癌性

王桂荣1,何国庆2

(1.浙江大学农业生物与环境科技创新平台,浙江杭州310029;2.浙江大学食品科学与营养系,浙江杭州310029)

丙烯酰胺广泛存在于经高温加热的食品中,动物实验表明其有致癌性,其致癌机理尚未完全清晰。人群的流行病学研究表明丙烯酰胺与肾癌、子宫内膜癌、头颈部肿瘤有关,与乳癌、脑瘤、膀胱癌、前列腺癌、肺癌、消化道肿瘤等无关。

食品,丙烯酰胺,致癌性

丙烯酰胺是一种白色无味结晶有机固体,分子式CH2CHCONH2,广泛应用于有机化工中。1994年,国际癌症研究机构将丙烯酰胺分在2A类致癌物中,将其定为对人类可能有致癌性物质。2002年4月,瑞典国家食品管理局与斯德哥尔摩大学在多种高温烹饪的食品中发现了丙烯酰胺,引起世界卫生组织、世界粮农组织、科学界和大众的广泛关注,而其致癌性的研究也成为科学界的研究热点。本文就其致癌机理及其与人类常见恶性肿瘤的关系进行了综述。

1 食品中丙烯酰胺的产生机制及其暴露水平

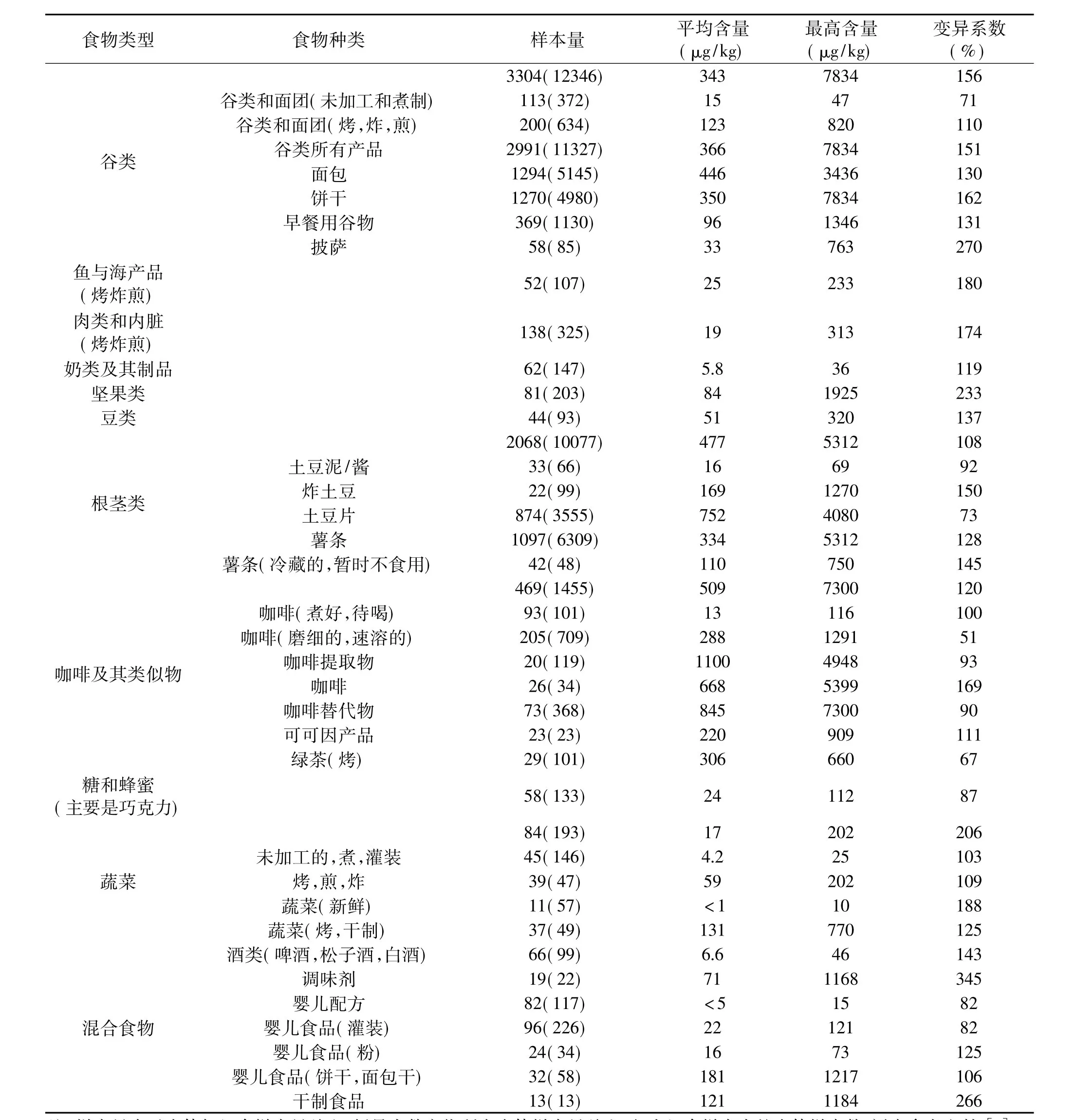

自从Mottram与Stad ler在2002年在同一期《Nature》杂志上分别发表了有关丙烯酰胺生成机制的研究结果以来,引起了丙烯酰胺对健康影响的讨论[1]。而其致癌性的研究也成为科学界的研究热点。食品中的丙烯酰胺主要由天冬酰胺通过美拉德反应经过高温烹饪后生成,还原糖含量、游离氨基酸含量和加热条件是促使这一过程的三大主要因素。含有蛋白质和还原糖的食物在超过120℃以上温度条件下处理时,就有可能形成丙烯酰胺。丙烯酰胺的形成量与烹饪模式相关,尤其是时间和温度,在一定范围内,随着反应温度的升高和反应时间的延长,丙烯酰胺的产生量逐渐增加。这一观点得到了多数学者的认可。另外,丙烯酰胺形成量在不同标签的同种食品中差别很大,即使同种标签的不同批次间的差别也很大。英国食品标准局与公共利益科学中心、美国食品与药品管理局、日本国立医药食品卫生研究所等机构的检测数据表明,以马铃薯为原料的油炸食品中丙烯酰胺含量较高,可达1000μg/kg左右。在日本的多数快餐食品中,丙烯酰胺的含量多在100μg/kg以下。WHO调查了24个国家各种食物中丙烯酰胺的含量(详见表1),各种食物中丙烯酰胺的含量差别较大,以咖啡和薯条类含量最高[2]。于胜弟等人研究了影响中式油条中丙烯酰胺含量形成的相关因素,油炸温度从175℃升高到225℃,丙烯酰胺的含量先增后减,在 200℃左右时含量最高,达340.25μg/kg;随着油炸时间的延长,油条中丙烯酰胺的含量逐渐增高,然后趋于稳定,并略有下降趋势;面团pH为7.2左右时,丙烯酰胺形成量最大。中国卫生部食品污染物监测网检测结果表明,高温加工的淀粉类食品中丙烯酰胺的含量较高,其中薯类油炸食品中丙烯酰胺的平均浓度是谷类油炸食品的4倍。

世界卫生组织估计,普通人群丙烯酰胺的日摄取量为 0.3~2.0μg/kg 体重[2]。Tardiff等人利用基于生理学的毒素代谢动力学模式和非线性剂量反应法确定丙烯酰胺的神经毒性日摄入边际剂量为40μg/kg体重,丙烯酰胺日致癌边际剂量为2.6μg/kg体重[3]。

2 丙烯酰胺的致癌机理

2.1 丙烯酰胺的代谢动力学及生物学特性

丙烯酰胺具有较低分子量以及较高的水溶性,易通过各种生物膜,α,β-不饱和羰基易与分子中的巯基、羟基、氨基以及较小程度的亲核基团等发生美拉德加成反应。Doerge等通过静脉、管饲和食物添加丙烯酰胺后发现,丙烯酰胺可以很快被小鼠吸收并分布在各个组织中,肝脏中环氧丙酰胺-DNA加合物的含量明显升高;同样的方式喂食等摩尔的环氧丙酰胺,亦可被快速吸收并广泛分布于各组织,肝中的环氧丙酰胺-DNA加合物水平比前者更高[4]。Sumner等人发现,在丙烯酰胺转化成环氧丙酰胺的过程中,细胞色素 CYP2 E1起到重要的作用。Gamboa在用幼鼠进行研究时亦发现了同样的结果。环氧丙烯酰胺及其DNA加成产物的化学性质与丙烯酰胺相同,也是溶于水的小分子,可穿过生物膜到达不同的器官[5]。

表1 各种食物中的丙烯酰胺含量

人体摄入超过60%的丙烯酰胺可通过尿液排出体外,其中,大多数以谷胱甘肽结合物形式排出。在人胎盘和母乳中也含有丙烯酰胺,可致婴儿的体重降低,新生红细胞寿命减少,故可以影响胎儿和婴儿健康[5]。

2.2 丙烯酰胺致癌机理

丙烯酰胺致癌机理至今还没有完全清晰。尽管学者们从体外实验、啮齿类动物实验和人体研究等多角度的探索,但被公认的资料绝大多数来源于啮齿类动物模型。有大量证据表明了丙烯酰胺在遗传毒性方面的致癌机制,但缺乏非遗传毒性方面的资料[5]。

在体外、生理pH和温度下,丙烯酰胺与DNA通过美拉德加成直接反应的速度相当缓慢。用丙烯酰胺与小牛胸腺DNA在超长周期(可达40d)反应实验表明,两者直接反应活性很低,其反应产物是烷基化的腺嘌呤/胞嘧啶/鸟嘌呤的2-脱氧核苷加成物。添加肝S9提取物于丙烯酰胺和DNA的反应混合物中,可生成环氧丙酰胺的DNA加成产物,主要是N7-(2-氨基甲酰基-2-羟乙基)-鸟嘌呤(N7-GA-Gua)。类似的,在活体内口服或局部施加丙烯酰胺于小鼠上,发现丙烯酰胺迅速被吸收并广泛分布在各个器官中,主要产物也是N7-(2-氨基甲酰基-2-羟乙基)-鸟嘌呤(N7-GA-Gua)。后者的发现与通过喂食标记的丙烯酰胺得到的结果相符[5]。进一步研究发现,另一DNA加成产物N3-(2-氨基甲酰基-2-羟乙基)-腺嘌呤(N3-GA-Ade)的存在,N7-GA-Gua和 N3-GA-Ade都具有去嘌呤特性,可产生无嘌呤/嘧啶的位点,在DNA修复过程中,产生的无嘌呤/嘧啶位点使2′-脱氧腺苷相互结合,导致 G→T 的突变[4-5]。

用丙烯酰胺或者环氧丙酰胺处理离体大鼠纤维母细胞,发现沿着大鼠肾组织CII转基因的特异位点上发生G→T突变,并有DNA加合产物的形成。虽然突变比例明显高于对照,但G→T的突变谱并不能作为丙烯酰胺引起的突变谱[5-6]。在活体实验中,Janatha等研究发现,在饮用水中添加等摩尔的丙烯酰胺或者环氧丙酰胺可以诱导CII转移基因突变谱的发生,和对照相比有明显差异。对排除自发突变后的突变谱进行分析发现,丙烯酰胺或者环氧丙酰胺在活体中诱导的基因突变谱与离体中非常相似。另外,有许多实验证明,丙烯酰胺可以使乳糖lacZ基因、hprt位点以及胸苷激酶等基因位点发生突变[4-6]。

Ghanayem等人对细胞色素CYP2E1研究发现,野生鼠中显性致死突变与丙烯酰胺剂量成正比,还有一些关于丙烯酰胺致癌致瘤的研究,如对小鼠进行形态学实验时发现,丙烯酰胺可以造成生殖细胞特异位点减数分裂突变。丙烯酰胺还可以诱导,如点突变、染色体缺失、体细胞重组等遗传相关的突变发生[7]。

虽然有大量的数据支持丙烯酰胺具有基因致毒性,但其对DNA的损伤以及诱变效应并不能完全解释丙烯酰胺对特异组织的致瘤性。根据丙烯酰胺在大鼠(rat)的甲状腺以及乳腺中致瘤的现象,提出了激素假说,认为体内存储的GSH对调节机体的氧化还原状态具有重要的作用,丙烯酰胺与其结合将存储的GSH耗尽,改变了机体的氧化还原状态,进而影响基因的表达。因此,细胞的转化、扩散以及凋亡和丙烯酰胺的基因毒性无明显相关性。另外,从丙烯酰胺的生物学特性可知,丙烯酰胺与血浆蛋白或者GSH的结合,是机体的一种解毒机制,也不支持丙烯酰胺致癌机理。但反对者认为,由遗传毒性物质诱导产生的肿瘤的同一器官位点上,激素水平并未失衡。因此激素假说仍需要大量的证据支持[5,8]。

3 丙烯酰胺与啮齿类动物肿瘤

有关丙烯酰胺致癌机理的资料多来源于啮齿类动物实验。无论静脉、管饲还是通过食物添加,丙烯酰胺均被啮齿类动物迅速吸收广泛分布于多种器官组织并且有效转化为环氧丙酰胺,而环氧丙酰胺更容易与DNA和蛋白质反应。丙烯酰胺在某些特定的基因位点(如hprt位点)有致突变作用,而环氧丙酰胺有更广的作用位点[5-6]。中长期致癌性动物实验证明通过口服或静脉,局部或系统途径可以增加小鼠肺和皮肤的腺瘤及癌的发生率,也增加大鼠阴囊间皮瘤、甲状腺腺瘤及腺癌、乳腺肿瘤、子宫腺癌、中枢神经系统肿瘤、阴蒂腺瘤、口腔乳头状瘤等[6]。

4 丙烯酰胺与人类常见恶性肿瘤的相关性

丙烯酰胺在动物实验的致癌性引起了人们的特别关注,学者们从流行病学角度进行了较多研究,其结果存在差异性。

4.1 丙烯酰胺与乳癌

较多研究证明,食品中的丙烯酰胺与乳癌无明显相关性。W ilson小组运用前瞻性队列研究分析了饮食中丙烯酰胺与绝经前乳癌的相关性,共90628人参与研究。从1991年到2005年共发现1179例乳癌患者。他们采用涵盖130多种食物的常用食物问卷作为丙烯酰胺摄入量的评价标准,运用Cox比例风险模型及多变量调整相对危险度分析了乳癌和丙烯酰胺的关系,结果表明饮食中的丙烯酰胺与绝经前的乳癌发病率增加无明显相关性[9]。这一结果与Mucci及 Hogervorst小组结果一致[10]。Olesen 等人的研究表明,在吸烟的女性血液中丙烯酰胺与血红蛋白聚合物水平升高是引发绝经前乳癌的高危因素,但在非吸烟女性中两者无明显相关性。吸烟女性中丙烯酰胺与血红蛋白聚合物水平反映了吸烟和饮食两种因素的影响,吸烟是丙烯酰胺摄入的一个重要途径,而吸烟可能存在较多混杂因素[11]。W ilson的研究结果因其前瞻性设计和大样本队列长时间随访有更强的说服力。从目前多数研究结果来看,饮食中的丙烯酰胺摄入不是引发乳癌的高危因素。

4.2 丙烯酰胺与中枢神经系统肿瘤

目前有关丙烯酰胺与中枢神经系统肿瘤的相关报道较少。荷兰的一研究团队运用前瞻性队列-病例对照方法研究了从120852人中选择的5000人作为对照组,历经16.3年随访,发现有216例脑瘤患者,采用多变量调整相对危险度分析方法的结果表明,丙烯酰胺摄入与脑瘤无明显相关性[12]。

4.3 丙烯酰胺与泌尿生殖系统肿瘤

较多临床流行病学研究关注丙烯酰胺与泌尿生殖系统肿瘤的相关性。Hogervorst小组在同一个队列中历经13.3年检出339例肾癌、1210例膀胱癌、2246例前列腺癌,相对于正常人群发病率分析结果表明丙烯酰胺摄入与肾癌发病率有正相关,但与膀胱癌和前列腺癌无关[13]。而Mucci等认为丙烯酰胺与肾癌无相关性[14]。但从样本量和研究方法而言,前者更具说服力。目前多数研究表明丙烯酰胺与前列腺癌无明显相关性。Hogervorst小组在62573女性的队列中随机选择2589作为病例对照组,经过11.3年随访,检出327例子宫内膜癌,300例卵巢癌,结果表明饮食中的丙烯酰胺与子宫内膜癌和卵巢癌均有关系,特别是在不吸烟女性中相关性更明显[12]。Larsson小组前瞻性研究了61057名瑞典女性队列,历经17.5年检出368例卵巢癌,分析表明饮食中的丙烯酰胺与卵巢癌无明显相关性[15]。丙烯酰胺与部分泌尿生殖系统肿瘤有相关性,但存在争议,而与前列腺癌无明显相关性被多数研究所证实[16]。

4.4 丙烯酰胺与肺癌

荷兰一研究小组在58279名男性与62573名女性的队列中随机选择5000人设为对照,经13.3年随访,检出2649例肺癌,分析表明饮食中丙烯酰胺与肺癌无明显相关性[17]。目前尚未见这方面的其它报道,该论点还有待于进一步证实。

4.5 丙烯酰胺与消化系统肿瘤

饮食中的丙烯酰胺首先接触的人体部位就是消化系统,但现有研究未发现其与消化系统肿瘤的关系。Hogervorst小组在120852的队列中历经13.3年随访检出2190例肠癌、563例胃癌、349例胰腺癌和216例食管癌,分析饮食中丙烯酰胺与其关系,结果表明,总体而言四种肿瘤与丙烯酰胺无明显相关性,但在部分亚组如肥胖人群中需要进一步关注[18]。Galeone等人的结果与此相符。

4.6 丙烯酰胺与头颈部肿瘤

动物实验表明丙烯酰胺与头颈部的口腔和甲状腺肿瘤有关。Schouten等人在120582的大队列中经16.3年随访检出101例口腔癌、83例口咽癌、180例喉癌、66例甲状腺癌,分析结果表明在女性非吸烟人群中,丙烯酰胺摄入与口腔癌明显相关,但例数较少,除此无明显相关性[19]。这一结果与动物实验部分相符,有待于流行病学研究的进一步证实[5]。

5 小结

丙烯酰胺的致癌性在动物实验中得到证实,但对人类的致癌性缺乏足够证据。临床流行病学研究表明饮食中的丙烯酰胺与部分人类恶性肿瘤存在联系,目前研究结果多集中于荷兰和瑞典这两个国家的人群,缺乏代表性;而且由于该类研究耗时较长,对饮食中丙烯酰胺暴露水平估计,多采用问卷调查而得,缺乏定量标准,部分研究采用病例对照研究等因素,所致混杂因素较多,使结果缺乏足够的说服力,有关这方面的研究还有待于进一步深入。

[1]Mottram D S,Wedzicha B L,Dodson A T.Acrylamide is formed in the Maillard reaction[J].Nature,2002,6906(419):448-449.

[2]World Health Organization.Summary report of the sixtyfourthmeeting of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additive.Rome,Italy[J].The ILST Press International Life Sciences Institute,Washington D C,2005:1-47.

[3]Tardif R G,Garages M L,Kerman C R,et al.Estimation of safe dietary intake levels of acryl amide for humans [J].Food and Chemical Toxicology,2010,48(2):658-667.

[4]Doerge D R,Young JF,McDaniel L P,etal.Toxic kinetics of acryl amide and glycidamide in B6C3F(1)mice[J].Toxicology and Applied Pharmacology,2005,202(2):258-267.

[5]Besaratinia A,Pfeifer G P.A review ofmechanisms of acryl amide carcinogenicity[J].Carcinogenicity,2007,28(3):519-528.

[6]Besaratinia A,Pfeifer G P.Genotoxicity of acrylamide and glycidamide[J].Journal of the National Cancer Institute,2004,96(13):1023-1029.

[7]Ghanayem B I,Witt K L,El-Hadri L,et al.Comparison of germ cellmutagen city inmale CYP2E1-null and wild-typemice treated with acryl amide:evidence supporting a glycidamidemediated effect[J].Biology Reproduction,2005,72(1):157-163.

[8]Rice J M.The carcinogenicity of acryl amide[J].Mutation Research- Genetic Toxicology and Environment Mutagenesis,2005,580(1-2):3-20.

[9]Wilson K M,Mucci L A,Cho E,et al.Dietary acrylamide intake and risk of premenopausal breast cancer[J].American Journal of Epidemiology,2009,169(8):954-961.

[10]Hogervorst J G,Schouten L J,Konings E J,et al.A prospective study of dietary acryl amide intake and the risk of endometrial,ovarian,and breast cancer[J].Cancer Epidemiology Biomarkers Prevention,2007,16(11):2304-2313.

[11]Olesen P T,Olsen A,Frandsen H,et al.Acryl amide exposure and incidence of breast cancer among postmenopausal women in the Danish cancer diet and Health Study[J].International Journal of Cancer,2008,122(9):2094-2100.

[12]Hogervorst JG,Schouten L J,Konings E J,et al.Dietary acrylamide intake and brain cancer risk[J].Cancer Epidemiology Biomarkers& Prevention,2009,18(5):1663-1666.

[13]Hogervorst J G,Schouten L J,Konings E J,et al.Dietary acryl amide intake and the risk of renal cell,bladder,and prostate cancer[J].American Journal of Clinical Nutrition,2008,87(5):1428-1438.

[14]Mucci L A,Lindblad P,Steineck G,etal.Dietary acrylamide and risk of renal cell cancer[J].International Journal of Cancer,2004,109(5):774-776.

[15]Larsson S C,Akesson A,Wolk A.Long- term dietary acrylamide intake and risk of epithelial ovarian cancer in a prospective cohort of Swedish women[J].Cancer Epidemiology Biomarkers& Prevention,2009,18(5):994-997.

[16]Larsson SC,Akesson A,Wolk A.Dietary acrylamide intake and prostate cancer risk in a prospective cohort of Swedish men[J].Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention,2009,18(5):1939-1941.

[17]Hogervorst JG,Schouten LJ,Konings EJ,et al.Lung cancer risk in relation to dietary acryl amide intake[J].Journal of the National Cancer Institute,2009,101(9):651-662.

[18]Hogervorst J G,Schouten L J,Konings E J,et al.Dietary acrylamide intake is not associated with gastrointestinal cancer risk[J].Journal of Nutrition,2008,138(11):2229-2236.

[19]Schouten LJ,Hogervorst JG,Kennings E J,et al.Dietary acryl amide intake and the risk of head-neck and thyroid cancers:results from the Netherlands cohort study[J].American Journal of Epidemiology,2009,170(7):873-884.

A review of acrylam ide carcinogenicity in foods

WANG Gui-rong1,HE Guo-qing2

(1.Zhejiang University,Institute of Agrobiology and Environmental Science,Hangzhou 310029,China;2.Zhejiang Univeristy,Department of Food Science & Nutrition,Hangzhou 310029,China)

Acryl am ide is present in a w ide range of heat-treated foods.It is a proven rodent carcinogen in anim al experiment,but themechanism of its carcinogenicity is unraveled.Acryl am ide in food is associated w ith carcinoma of kidney,uterus,head and neck,but not associated w ith breast,brain,bladder,prostate,lung and alimentary system based on the epidem iology in human.

foods;acryl am ide;carcinogenicity

TS201.2

A

1002-0306(2011)06-0467-04

2010-11-25

王桂荣(1982-),女,助教,研究方向:农产品加工。