羚羊角汤治疗急性出血性脑卒中继发中枢性高热42例

2011-10-12殷力涛

殷力涛

羚羊角汤治疗急性出血性脑卒中继发中枢性高热42例

殷力涛

目的 观察羚羊角汤为主治疗急性出血性脑卒中继发中枢性高热42例的临床疗效。方法 将83例符合纳入标准的患者随机分为治疗组42例和对照组41例,两组患者均接基础治疗和物理降温治疗,治疗组加服中药羚羊角汤,治疗48h后观察两组患者生命体征改善情况和临床疗效并进行统计分析。结果 治疗组体温明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.01);治疗组总有效率为 88.1%,对照组总有效率为73.2%,两组患者治疗疗效等级比较差异具有统计学意义(P<0.01)。结论 羚羊角汤为主治疗急性出血性脑卒中继发中枢性高热疗效确切。

中枢性高热;出血性脑卒中;羚羊角汤;中医药疗法

急性出血性脑卒中是急诊科常见病种,由于脑出血而引起的脑水肿、高颅压、中线结构异位或血肿可直接损害丘脑下部的体温调节中枢,因此容易导致体温升高,表现为持续性高热,其体温常达39~41℃,是病情危重证候之一,临床中常规物理降温效果不好[1]。2007年 1月至2010年3月,我们采用羚羊角汤配合物理降温治疗急性出血性脑卒中继发中枢性高热患者42例,并与单纯物理降温做对照,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例来源 83例急性出血性脑卒中患者均为我院急诊科收治的住院患者,所有患者均符合2007年人民卫生出版社出版的《中国脑血管病防治指南》和1996年国家中医药管理局脑病急症协作组公布的《中风病诊断与疗效评定标准》中相关诊断标准,并经头部 CT检查确诊,另出现持续性高热,39~41℃,且排除肺部、泌尿系感染等致热原因。符合手术指征的以及病情凶险我院不能处理者转外院治疗,不纳入观察。

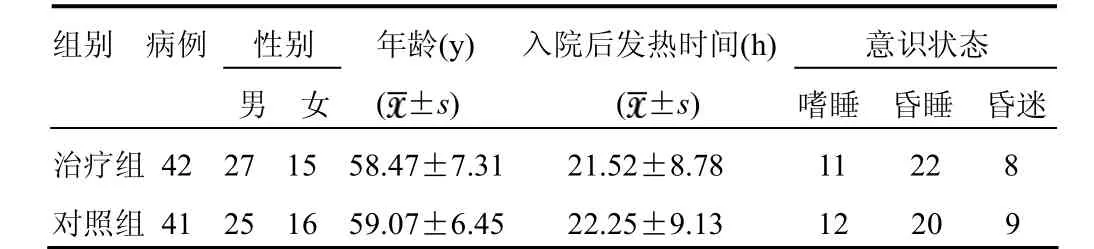

1.2 分组 按患者纳入观察的顺序编号,采用随机数字表随机分为羚羊角汤为主治疗组(治疗组)42例和西药治疗组(对照组)41例,试验组年龄35~75岁,对照组年龄38~76岁,两组病例性别、年龄、病情等比较,差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 两组患者一般资料对比

1.3 治疗方法 ①基础治疗:针对原发病进行常规治疗,如检测生命体征、保持呼吸道通畅、脱水降颅压、防治并发症、支持治疗等。②降温治疗:两组患者均行物理降温(头颈、腋窝腹股沟等大动脉处放置冰袋),并行酒精擦浴。治疗组加服羚羊角汤,辨证加减,该方基本组成:羚羊角 3g(冲服,每次 1g),菊花 10g,蝉蜕5g,生地黄15g,牡丹皮15g,石膏30g,黄芩10g,大黄5g,石菖蒲10g,远志10g,甘草5g。每剂用水煎取汁300ml,每隔8h分3次鼻饲,每次100ml,连服2剂,治疗48h后对比观察。

1.4 观察指标与疗效评定标准[2]痊愈:治疗48h内,体温恢复正常,且无反复;显效:治疗48h内,体温降低≥1.0℃以上,且未达到正常。有效:治疗48h内体温降低 0.5~1.0℃以上,但未达到正常。无效:治疗 48h体温降低不足0.5℃。另外观察两组患者治疗前后生命体征变化(体温、脉搏、呼吸、收缩压)。

2 结果

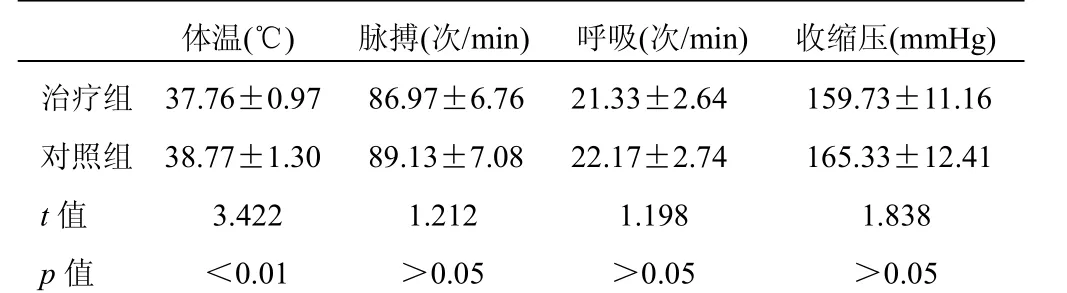

表2 两组患者治疗后生命体征对比 (±s)

表2示两组患者治疗后生命体征对比,其中治疗组体温明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.01);另治疗组的脉搏、呼吸、收缩压均较对照组正常,但是没有统计学意义,如加大样本量,则差异可能会有统计学意义。

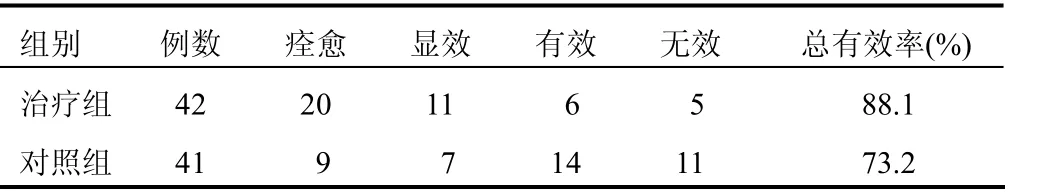

表3 两组患者治疗后疗效对比 (n,%)

表3示两组患者治疗后疗效对比,其中治疗组总有效率为 88.1%,对照组总有效率为 73.2%,经过两组各等级资料的秩和检验,两组疗效差异具有统计学意义(Z=-3.010,P<0.01),治疗组优于对照组。

3 讨论

出血性脑卒中患者一旦形成中枢性高热,可使脑水肿加剧,脑细胞受损加重,颅内压增高。后者进一步加重体温调节中枢受损而形成恶性循环,严重影响患者预后。脑卒中后中枢性高热不同于一般的发热,由于脑部体温调节中枢的功能受到损害,其热型为稽留热。高热患者降温后,可降低脑和全身的基础代谢率,减少脑组织耗氧量,并减少脑组织乳酸堆积,防止细胞内酸中毒,抑制内源性毒性产物对脑细胞的损害作用,减轻脑水肿,降低颅内压,保护血-脑脊液屏障[3]。

急性出血性脑卒中属中医“中风”范畴,细分为中脏腑之闭证,根据患者表现为高热而无恶寒、神昏而无汗、面红目赤、口气秽臭、大便秘结、鼻鼾痰鸣,舌红苔黄腻、脉数等特点,可辨证为痰火闭窍之候。方中羚羊角为主药,配合菊花、蝉蜕以清肝息风;生地黄、牡丹皮清热凉血;石膏、黄芩、大黄清热泻火,其中大黄兼能泻下以通腑;石菖蒲、远志化痰开窍;甘草调和诸药;诸药合用,共奏清热涤痰,醒神开窍之功。

在临床上,对急性出血性脑卒中继发中枢性高热的降温有效手段不多,成为临床难题之一,尽快控制体温对患者的预后至关重要。解热镇痛药等西药因降温效果差且副作用大而应用较少,一般所采用的只有常规物理降温。我们通过临床研究发现,正确辨证、恰当应用中药降温,往往可收到事半功倍的效果。然而受主观原因等诸多因素的干扰,观察结果有一定偏差,这些问题需要我们在今后的临床科研中进一步完善。

[1] 唐军.羚角钩藤汤加大黄治疗脑出血继发中枢性高热观察[J].实用中医药杂志,2006,6(22):333.

[2] 姜凯,寇辉,刘荣辉,等.牛黄降热冲剂治疗中枢性高热疗效观察[J].中医药学刊,2006,5(24):839.

[3] 王绍华,杨国华.重剂益气养阴清心中药治疗中枢性高热的体会[J].北京中医药,2006,10(25):617-618.

10.3969/j.issn.1672-2779.2011.02.029

1672-2779(2011)-02-0048-02

2010-09-19)

湖南省邵阳市武冈市中医院(422400)