上海清明突发事件预防与应对的系统管理

2011-10-10刘宇熹

刘宇熹

(1.上海理工大学管理学院,上海 200093;2.上海财经大学国际工商管理学院,上海 200433)

清明节由于时间的特殊、涉及因素的庞杂等原因,使得突发事件发生的概率大大增加,并日益引起有关部门的重视和社会的关注.以往对于清明研究的文献大体可以分为以下几种:一种是从风俗文化的角度研究清明的历史、风俗习惯的变迁,着重分析清明的文化内涵[1-4];一种是从殡葬服务的角度研究清明各环节中的矛盾,并探讨殡葬事业的改革与发展思路[5-7];还有从交通管理的角度研究清明,如从车流拥堵、人流拥堵的角度研究清明拥堵的应对措施[8-9].此外,政府和相关部门也出台了较详细的应急预案和管控措施[10-12].

事实上,清明问题涉及到整个社会系统的多个子系统,清明系统作为一个多社会系统交叉的复杂系统,其复杂性是系统中各个要素集成、合作、延伸、互动等变化过程中产生的.优化整个清明系统的资源配置,使清明系统整体混乱度下降、有序度上升,降低突发事件发生的概率,提高对不稳定因素扰动的承受力,才能得到清明系统的期望产出,即公众满意的清明节.本文从系统的角度分析了上海清明突发事件与清明系统的内在联系及特点,并在此基础上提出相应的对策建议,以期对清明突发事件进行系统管控.

1 清明突发事件的界定

2007年11月1日起施行的《中华人民共和国突发事件应对法》[13]中对突发事件进行了界定,认为突发事件是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件.清明突发事件则是指在清明期间或涉及清明因素的突发事件.

清明突发事件的特点:

a.突发性和高度不确定性.

突发事件的产生往往是爆发性的,其爆发的时间、地点、方式往往超出人们的意料之外.由系统的整体性和涌现性可知,清明节期间人流交织,是上海市民最大规模的集中、定向人口流动,而且随着上海城市规模的扩大、生活水平的提高,清明期间社会系统潜在影响因素更加难以控制,造成危机发生的机率大大提高.

b.影响的巨大性、严重性和连锁性效应.

经验表明,危机突然发生时,人们往往来不及做出准确的反应,通常陷入惊恐、混乱之中,从而造成生命、健康、财产、设施及环境生态等的巨大损失.即使是小的火灾,由于处理不当,也可能造成巨大的人员伤亡.系统的脆弱性由此可知,同时,突发事件导致的灾难性后果会在网络社会中造成连锁反应,加重事件的负面影响.

c.处理决策的非程序化.

社会系统具有开放性和动态性的特点,系统内部与外部环境之间是完全相通的,导致危机的预防和处理面临更多的限制因素,同时系统状态的数据获取和信息分析等也受到客观条件的限制,使得决策必然是非程序化并且并非最优,只能在兼顾系统层次后,争取满意解.

2 上海清明系统现状

早在100多年前,上海就开始实行遗体火化.解放后,由政府主导的大规模殡葬习俗革命改变了几千年来的清明传统.但是,在改革开放前的十年文革中,清明节主要是作为24节气中的1个农耕节气而存在的,清明祭扫活动并没有成为上海居民大规模出行的共同行动.

随着改革开放的深化以及传统文化的复兴,清明祭扫也在海派文化的背景中慢慢恢复.最初,由于上海没有经营性公墓,所以,当时的清明祭扫人流主要是从上海城区流向周边江浙地区的各个公墓.在上个世纪80年代中后期,上海新建了一批经营性公墓,中心城区的市民开始了“就地扫墓”的历史.

到目前为止,上海市现有经营性公墓43家,全部位于总面积约3 700 km2的郊县范围,而户籍人口达到1 400万,随着老龄化社会的到来,不断增加的祭扫人流流向高度集中于城市系统边缘的43家经营性公墓,系统复杂程度逐年上升.

上海市清明节的祭扫活动有如下特点:

a.清明祭扫成为上海市民每年规模最大、行动最为集中的一次集体行动.

这一点可以从上海清明期间出行人数和时间上得到印证.上海清明祭扫出行人数在2000年约为500万人次,到2004年约为600万人次,2009年扫墓人次更是达到了800万人次.按每年新增10万死亡人口,扫墓人流每年新增约40万人次.

此外,出行时间比较集中,就在清明小长假的前后十天左右.期间,正清明前后的双休日出行扫墓者最多.若正清明正值周末,该日出行最为集中.扫墓者一般为上午出行,下午返回,出现上午出行高峰.

b.扫墓主体和扫墓方向比较明确.

扫墓主体以居住地为标准可分为城市居民和农村居民.作为扫墓主体的居住在中心城区的城市居民,以流向沪郊各经营性公墓为主,也有小部分赴江浙等周边地区扫墓;而作为扫墓主体的农村居民多半就地在附近的公益性公墓扫墓,也有少数就近到经营性公墓.相比之下,原来赴江浙扫墓引发的拥堵势头减弱.也就是说清明节是上海800万市民集中从市中心向本市郊县辐射的一次大规模集体活动,是上海市仅次于春运期间民工潮的短时大规模人口流动.

c.清明系统复杂程度不断加大.

清明祭扫车流和人流同时交替出现,在到达墓园过程中以车流为主;在墓园及公墓广场以人流为主;公墓周边则出现人流车流混杂,拥堵较为严重.据统计,2009年乘私家车到达墓园扫墓的比例高达70%以上,而乘公共交通的比例不到30%.而2011年正清明当天,开私家车扫墓的增幅同比增加19.4%[14].未来随着上海私车拥有的比例不断提高,这个数字会逐年上升.

清明活动过程除了涉及上述交通系统外,还有关餐饮、购物、踏青旅游及医疗等相关要素,使得系统复杂程度不断加大.

墓祭时放鞭炮、烧锡箔及人为拥挤等不文明行为时有发生,在公墓人流密集、资源紧张时,也就成为系统潜在的不稳定因素.根据历史数据和潜在风险分析,上海清明节可能引发的突发事件有以下几类:火灾、业务纠纷、挤踏事件、公共卫生事件,或引发群殴的偷抢、车祸及其他不可预见的突发事件等.

3 上海清明突发事件原因的系统分析

3.1 外部环境对上海清明系统的影响

任何系统必须与其环境相适应,上海清明系统也是如此.首先,我国政府从官方层面日益重视传统文化和价值观中的内涵,政府把原来非法定假日的传统节日清明节规定为法定假日.这在一定程度上对清明节的祭扫活动形成巨大的推力;同时,改革开放之前,公众对传统文化的认同和表现是受到压制的,但是中华民族的文化基因和心理本能并没有完全消失,人们仅把对祖先的思念、对家族的认同深深埋到了心底.这种压抑时间越长,压力越大,反弹就越强,甚至达到矫枉过正的程度.在改革开放30年后的今天,公众对传统文化回归的趋势已经成为社会主流.

政府倡导和民众回归传统的心理形成了内外合力、上下联动的系统环境,从而把清明反弹式的压力释放的社会现象,演绎为上升式的持续推进的清明祭扫.

3.2 系统各要素目标一致,但相互之间没有协同

上海清明系统各要素目标的一致性主要体现在清明习俗活动内容的单一性,即认为清明节就是“扫墓”.清明习俗活动内容的单一性是我们对清明传统的误读,也是造成清明节可能引发潜在突发事件的一个深层次原因.

清明节本是一个农事节气,起源于夏商时期.清明节作为祭祀纪念活动则发端于春秋战国,但作为民俗节日,却在两汉之后.历史性的转变则发生在隋唐之际.在唐玄宗年间,将清明习俗“编入礼典,永为常式”,从民间风俗转为国家礼仪了.而后,唐玄宗又颁令清明放假4天,到唐德宗时清明假期再拓展为7天.其后的五代两宋,都沿袭清明长假制度.宋代《清明上河图》正是在“七天黄金周”中官民共渡清明长假盛况的写照.清明除墓祭之外,还包括了食青团、点燃新火、画卵斗鸡、插柳加枣、踏青植树、戴柳赏花,以及放风筝、荡秋千等各种活动.显然,历史上的清明节兼备祭祀、岁时、农事、庆贺、游艺等各种功能,是一个综合性的节日.

反观今天的上海,在清明期间的活动内容十分单一,基本上是上墓祭扫,几百万人高度集中在同一个活动内容上,难以形成分流.而且目标高度一致的几百万人流,其出发及到达并没有实现系统的协同,每个个体都是随机的,并对其他个体产生非线性的影响,形成对上海清明系统的扰动.

3.3 系统内部结构变动的影响

上海清明系统是一个社会交叉边缘系统,其内部结构可以分成组织结构、人员结构、输出产品(服务)结构等方面,其中,对系统造成较大扰动的是上海清明系统内的人员结构变动.

例如,教师在进行《桂林山水》教学时,可以将微课教学环节融入课文中,对该资源挖掘并利用。教师设计完微课教学内容后,让学生选择课文中优美的句子,并进行模仿写作。学生在模仿的过程中,对文章内容多次领悟,能够大大提升学生的理解能力,对作文写作有较大的帮助。此种微课资源的学习,不但能够提升学生对阅读的分析能力,而且也极大提高了写作技巧。

近年来,上海老龄化社会不断加剧.2010年,全市户籍人口中老年人口占到22.54%,预计到2035年,上海40%的人口将为60岁以上的老年人.上海市人口结构与30年前相比有较大的变化,其结果直接导致死亡率上升,年死亡人口逐年攀高.在未来30年内,上海将处于人口老龄化之后的高死亡人口时期,年死亡人口增加所引致的扫墓人流也会达到一个高峰.

具体来说,单个墓穴的祭扫人数随着时间的推移会有所减少,即清明系统内人员的自然减员.但与此同时,上海每年新增了一批死亡人口,给清明系统不断地增加祭扫者.据统计,每1单位的死亡人口平均会带来约4单位的祭扫人流,其增量远远超过清明系统的自然减员.这种增量的年年增加,积累到一定时候就会发生系统突变.

4 上海市清明突发事件预防和处理的原则及对策

4.1 原则

4.1.1 整体性原则

目前清明突发事件以对发生突发事件后的现场应急管理为主,比如上海市的各个区县公墓和殡仪馆等都因地制宜地制定了一些应急预案或者工作方案,如《清明期间群众扫墓接待工作方案》、《清明节扫墓接待工作应急预案》、《清明节祭扫活动期间突发事件应急预案》,《殡仪馆突发事件应急预案》及《公墓突发事件应急预案》等.

然而,系统理论认为系统是不可分割的整体,割裂系统的管理不能起到预期的效果.实际上任何突发事件都产生于上海日常系统内,是与上海市整个社会系统的日常运转和管理效能相联系的.这里的整体性原则具体体现在两个方面,一个是清明时期内,上海各个领域的社会子系统与清明殡葬系统的整体性管理;另外一个是清明时期与非清明时期的上海各个领域社会子系统的整体性管理.

4.1.2 系统均衡原则

任何系统矛盾从本质上说,是系统内部发展不均衡的结果,如果仅仅从局部系统解决问题,势必会造成“头疼医头,脚疼医脚”的误区.清明期间,出行人数集中、出行时间集中、出行目的地有限,全上海市的势能都朝着43个经营性公墓集中,使原本不均衡而且有限的公墓资源、交通资源、服务设施等清明系统要素超负荷运转,加剧了各个局部系统的差距,甚至整个清明系统失衡.系统均衡原则认为,必须把清明的突发事件的预防和系统管理放在全上海市的均衡发展的战略中去统筹考量,从各个局部系统的非均衡发展向整个社会系统的全面均衡发展转移.

4.1.3 序参量原则

系统理论中的协同学采用序参量来描述一个系统的有序度,刻画系统从无序向有序的转变.系统的无序意味着系统处于低级状态,从无序到有序就是从低级向高级的转变.而序参量就是能够左右系统向有序发展的变量,系统中的序参量不是唯一的,由无序向有序的发展是各个序参量博弈的结果.

序参量原则就是要分析清明系统内部各个子系统之间相互影响和相互作用的协同规则,理顺关系,抓住起决定作用的序参量,并以此为突破口.

落实到清明,可以认为首先要抓好以下3个方面的工作:首先,要维持系统的正常运转;其次,处理好系统与环境的关系,理顺思路;最后,在条件成熟的情况下,适时改变系统的结构.

4.2 上海清明突发事件预防与应对的系统对策

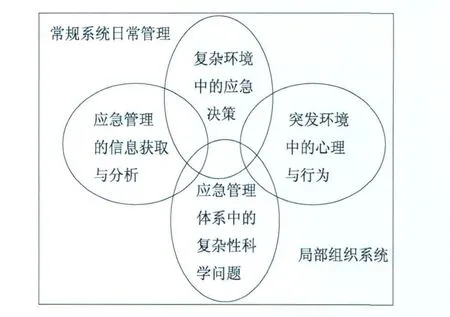

4.2.1 注重系统整体性,将突发事件的预防与常规管理、局部系统管理结合起来

系统理论认为,突发事件的发生是偶然中的必然,所谓常规和非常规的突发事件都发生在系统内部,只有从整个系统角度出发,考虑平时的系统因素,将突发事件应急管理与常规管理、局部系统管理统一起来,才能做到有效预防.涉及清明系统的局部系统包括居民社区系统、交通系统、殡仪系统、公墓系统、信息服务系统、餐饮服务系统等.如图1所示.

图1 突发事件预防与处理的整体性Fig.1 Integrity of sudden events'prevention and treatment

针对清明系统而言,一是注重平时的系统管理.既应该有专业性、操作性的危机预案,又有充足的人力、物力、财力储备.加强机构、队伍和制度的建设,以制度预防突发事件的发生与扩散,形成防治联动、覆盖全市的相对稳定的应急队伍和制度体系.

二是有一个常设的危机管理决策指挥机构,既注重基础调研,做好日常信息的监测,又能对突发危机事件做出全面、客观的评价,及时采取正确行动.

三是将危机预防渗透到每个局部系统组织中,形成一套符合中国特色的管控体系,特别是对于局部系统与清明系统交叉的部分,在局部的日常管理中更应该关注,寻找在整个社会系统内部突发事件发生的时空结合点,并随着形势的发展加以完善和总结.比如在各个局部系统中进行危机教育,采取网格式管理,对各个局部系统组织的状态进行指导和监控.

4.2.2 注重社会系统和谐,使相关资源均衡配置与发展

上海市的各个局部系统在自然禀赋、地理区位以及人文特点等方面存在着差异.比如殡仪系统和公墓系统,从上海最初的“无墓可葬”到目前全上海市43座经营性公墓、16座殡仪馆,主要分布在中心城区外围的区县、乡村地区.而上述地区的公共交通系统、社会组织系统、人文特点与中心城区相比,有较大的差异.

要控制清明突发事件的潜在风险,必须解决各个局部组织和系统的功能失衡、公共服务欠缺和能力不足等问题.以清明扫墓日益严重的拥堵问题为例,系统理论的“木桶原理”揭示:“一个系统的功能是由最薄弱的环节决定的”,就是说,交通作为一个复杂局部系统,系统的畅通情况是由少数几个“拥堵点”决定的.疏通拥堵点,可使整个系统的畅通功能大大提高.在清明期间,有两种拥堵点:一种是“平时的拥堵点”,这种拥堵点是交通系统的薄弱环节,平时就比较滞塞,一旦出现清明祭扫高峰,就更可能拥堵,甚至发生局部交通瘫痪;另外一种是平时不拥堵,但是在清明期间却必然拥堵,一般是位于公墓周边的交通系统薄弱环节.以上两种拥堵点都是提高系统功能的关键,也是可能引发突发事件发生的关键点.

4.2.3 掌握清明系统熵,使上海清明系统形成良性有序的耗散结构

一个远离平衡的开放系统(力学的、物理的、化学的、生物的,乃至社会的、经济的系统),通过不断地与外界交换物质和能量,在外界条件的变化达到一定的阀值时,可能从原有的混沌无序的混乱状态,转变为一种在时间上、空间上或功能上的有序状态,这种在远离平衡情况下所形成的新的有序结构,称之为耗散结构[15].耗散结构随时与外界交换物质和能量,是一种动态稳定有序结构,是一种永远活动着的、稳定有序的“活”结构.

上海清明系统就是一个远离平衡态的耗散结构.

首先,它是开放的.它通过不断地与外界交换物质、能量和信息,从周围环境中引进负熵流来抵消熵增加.个人、家庭或家族和组织介入清明活动,为系统提供了最大的开放性.

其次,远离平衡态.远离平衡态是有序之源,才有可能产生非线性相互作用.参与清明祭扫的每个个体或组织在系统中都存在着一定的差异,呈现极不均匀、不对称的远离平衡状态.

第三,非线性相互作用.组成系统的子系统之间存在着相互作用,一般来讲,这些相互作用是非线性的,不满足叠加原理.每个个体或组织的行动路线、行动时间、目的地在一定范围内都是随机的,同时受其他系统要素的影响,各子系统间呈现强烈的非线性作用,正因为这样,由子系统形成系统时,会涌现出新的性质.

第四,涨落.涨落是指对系统稳定状态的偏离,它是实际存在的一切系统的固有特征.当系统处于稳定状态时,涨落对于系统只是一种干扰,系统具备抗干扰能力,并进行涨落吸收.而当系统的失稳达到临界状态时,“小涨落”就会被关联放大成宏观“巨涨落”,加之外部条件的作用,系统就会从原先不稳定状态跃迁到新的有序耗散结构状态.例如,由于不确定因素的影响使清明内部子系统的某些功能降低到一定临界点后,就会造成内部涨落,整个系统呈现无序非平衡的状态,系统功能受到影响,形成所谓的“瓶颈”现象.外部环境也总是处在不停的变化中,任何因素的微小调整都可能为清明系统带来巨大变动,即为外部涨落.如清明祭扫当天恰逢阴雨等恶劣天气、政府颁布新的控制措施等都是引起外部涨落的因素.

图2 清明系统功能、结构与涨落Fig.2 Function,structure and f luctuations of Chingming Festival system

在探索清明系统变迁过程中的动力作用时,关键是找到衡量清明系统内部无效程度和混乱程度的标尺,让矛盾在其中得到有控制的转化,才能建立起一个良性发展的耗散结构.衡量清明系统内部有序程度的标尺就是清明系统的熵,即清明系统的状态函数.当清明系统或者其内部某个子系统的各要素之间协调发生障碍,系统内部无效程度和混乱程度达到某个临界点时,整个系统就很难围绕既定目标进行控制,从而在功能和结构上表现出某种程度的紊乱,无序性增加,有序性减弱,这种状态就是清明系统的熵增效应.

清明系统熵的意义在于描述了清明系统与外界进行物质、信息和能量交换过程中自身状态的相应变化,其大小不仅表示系统内有效资源利用的程度,从更深层意义上探究,清明系统熵反映了清明系统承受能力的临界值,给出了系统突发事件可能存在的区间范围.

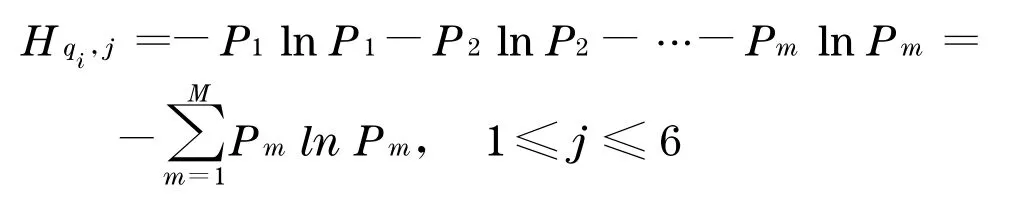

设清明系统Q={q1,q2,…,qn},考虑其中某个子系统(如公墓子系统)qi,1≤i≤n,将qi的总熵Sqi用运行服务熵Hqi,1、组织结构熵Hqi,2、组织行为熵Hqi,3、自然环境熵 Hqi,4、社会环境熵 Hqi,5、个人行为熵 H qi,6来表示,即

其中,运行服务熵主要代表公墓子系统的运营效率和效果,组织结构熵代表公墓管理组织的层次和结构等,组织行为熵代表管理者在指挥、协调使用资源过程中的作用,自然环境熵代表天气、地理环境等自然禀赋因素,社会环境熵代表社会民众对该子系统的认知和态度因素,个人行为熵代表个人行为、人数总量、人流到达分布等因素.

式中,P1,P2,…,Pm分别表示各系统元素的试验概率,在实际中就是一个条件概率.

根据具体的子系统对象,各个熵指标在计算的时候还需要细化,进一步分解为正熵和负熵,然后分别计算之[16-18].

从模型中可以看出,外部环境对开放的公墓子系统输送的物质流、能量流与信息流能产生有利于系统生存和发展的负熵流,从而降低系统的总熵,赋予系统以新的活力;否则,系统可能进入到危机状态.

4.2.4 发挥系统协同效应,形成系统层次管理

清明现象是一个动态的、复杂的社会系统问题,不仅需要社会各界协同合作,作为系统内部的要素,也应该从源头上实现自组织的协同.

因为清明活动内容的单一化和活动的无序性导致了系统的无效状态,所以,从长远看,恢复清明节作为传统节日的丰富内涵、实现殡葬方式的改革、移风易俗,打造低碳、可持续的中国殡葬业是一个长期的目标.这需要长期的宣传,深入系统元素的教育,让现代化的殡葬理念深入人心,从根本上降低清明突发事件发生的概率.

另外一个方面,可以在系统的中观层次,即介于社会和个体之间的社区层面采取系统协同操作.目前的上海清明活动主要以家庭为单位的活动,而上海的各个居委会、社区几乎没有参与到清明系统中来,这样社区居民少了一个在清明期间互动的机会.随着城市化的发展,原本的“熟人社区”越来越少,“居住社区”越来越多,邻里之间相互不认识,“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的情况十分严重,即形成了所谓“静止”的系统平衡.一旦有事,难以形成互动、互救和互助.

可以从社区层面实现协同,降低系统噪声,形成有效的系统活动与资源配置.比如运用现代化的科技手段和管理技术,将清明系统的协同效应从系统末端的公墓移向系统前端的社区,在社区中将不同需求的居民组织起来,安排他们的出行、祭扫、餐饮等,使他们祭扫行动有序、协同.

4.2.5 建立上海清明系统综合集成研讨厅

1990年钱学森等提出“从定性到定量的综合集成法”.1992年又进一步将该法加以拓广,形成“从定性到定量综合集成研讨厅”.针对上海市殡葬服务这个开放的复杂巨系统,综合集成研讨厅就是以人为主,人机结合,从定性到定量的综合集成法,并在实施中逐步实现综合集成研讨厅体系.

在危机预防和系统管理中,综合集成是人用计算机的软硬件来综合专家群体的定性认识、大量专家系统所提供的结论和各种数据与信息,经加工处理使之上升为对总体的定量认识.其实质是指导人们在处理复杂问题时,将领导决策、专家的智慧、计算机的高性能同各种数据、信息有机地结合起来,构成一个统一强大的问题求解系统[19-20].

由于计算机科学与技术的发展,可以通过人机结合、人网结合的方式来获得知识和智慧.清明突发事件的处理经常要跨学科、跨领域,对这些问题做出潜在风险分析和处理决策,通常要由不同领域、学科专家构成的专家体系,依靠群体的知识和智慧才行.但要证明其正确与否,仅靠自然科学中所用到的各种方法是不够的.这就要依靠人机结合、以人为主的研究方式.计算机能做的尽量由计算机去完成,通过人机结合,实现信息、知识和智慧的综合集成,通过人机交互、反复比较、逐次逼近,实现从定性到定量的认识.

上海市清明这个复杂的社会集成系统决定了其在各个阶段需要整合各个社会领域的人员参与,比如在清明交通系统中需要考虑运输相关的车辆、容量、时间、特殊条件、公墓内外人流和车流等十几个方面的问题,而日常管理中的GPS(全球卫星定位系统)、ITS(智能交通系统)只能收集到普通的道路交通信息,对于各个殡葬节点的信息是不能掌控的,这就需要清明系统综合集成研讨厅整合交通规划、交通安全、路面交通流量、殡葬服务机构等节点的信息,并集中领导和专家进行研讨,进行相应的计算机模拟,因此,综合集成研讨厅在清明系统的应用具有广阔的前景.

致谢 本文得到上海理工大学乔宽元教授的悉心指导,仅此致谢.

[1]丁柏峰.清明习俗及其社会功能[J].青海师专学报,2006,26(6):87-89.

[2]叶瑞昕.从清明节看传统节日文化的复兴之路[J].北京青年政治学院学报,2008,17(1):35-36.

[3]黄涛.清明节的源流、内涵及其在现代社会中的变迁[J].民间文化论坛,2004(5):186-187.

[4]马伊里.仪式互动与核心价值观的凝聚力[J].探索与争鸣,2008(4):6-7.

[5]唐云红.可持续发展视野下的殡葬改革[J].衡阳师范学院学报,2008,29(5):60-63.

[6]樊一阳,魏东.节约型社会中的上海公墓发展对策研究[J].上海理工大学学报(社科版),2005,27(4):76-78.

[7]上海市殡葬管理处.上海公墓业发展的新目标[J].社会福利,2007(6):26-27.

[8]上海市殡葬管理处.上海祭扫高峰人车流量分析及预测[R].上海:上海市民政局,2009.

[9]王宏阶.上海殡葬业转型中的科技战略研究[M].上海:上海科学普及出版社,2010.

[10]上海市民政局.上海市殡葬管理条例(1997年 8月20日上海市第十届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过)[EB/OL].[1997-09-01].http://www.shmzj.gov.cn/gb/shmzj/node8/node15/node55/node241/node257/userobject1ai7720.html.

[11]上海市人民政府.上海市公墓管理办法(1994年11月6日上海市人民政府令第80号公布)[EB/OL].[1994-11-06].http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node3124/node3125/node3128/userobject6ai605.html.

[12]上海市松江区人民政府办公室.松江区清明和冬至祭扫期间突发事件应急处置预案(试行)[EB/OL].[2009-02-03].http://xxgk.songjiang.gov.cn/view_12.aspx?cid=203&id=5&navindex=0.

[13]中华人民共和国中央人民政府.中华人民共和国突发事件应对法(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)[EB/OL].[2007-08-30].http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732593.htm.

[14]陈里予.扫墓市民达858万创历年之最,私家车大军增2成[N].新闻晨报,2011-04-06(3).

[15]湛垦华,沈小峰.普利高津与耗散结构理论[M].陕西:陕西科学技术出版社.1982:720-721.

[16]张铁男,程宝元,张亚娟.基于耗散结构的企业管理熵Brusselator模型研究[J].管理工程学报,2010,24(3):103-108.

[17]徐大伟,王子彦,韩莉.工业生态系统演化的耗散结构理论分析[J].管理科学,2004,17(6):5l-56.

[18]张志峰,肖人彬,刘荧玲.基于耗散结构的企业系统熵变模型[J].工业工程与管理,2007(1):15-19.

[19]李耀东.综合集成研讨厅设计与实现中的若干问题研究[D].北京:中国科学院,2003.

[20]孙辰,刘菲.综合集成研讨厅概述[J].合作经济与科技,2010(21):61-62.

[21]乔宽元.现代殡葬视野中的清明节[J].殡葬文化研究,2010(1):23-24.