我国新型农村合作医疗面临的突出问题及其解决之策*

2011-10-09徐创洲韩树蓉

徐创洲 韩树蓉

我国新型农村合作医疗面临的突出问题及其解决之策*

徐创洲 韩树蓉

伴随着新型农村合作医疗人均筹资额的大幅增加,参与主体期望过高、资金监督风险加大、资金流向不够合理、医疗费用过快上涨等问题比较突出。引起这些问题的原因主要在于制度目标不明确、监督体制不完善、医疗需求层次提高和按项目付费方式等,而这些因素的交互作用导致新型农村合作医疗存在的问题更加突出。分析这些问题及其形成原因之间的复杂关系,制定具有针对性的措施有利于这些问题的妥善解决。

合作医疗;资金;期望;监督;费用

新型农村合作医疗(以下简称新农合)制度自2003年试点以来,推广迅速,2008年基本覆盖了全国农村,2009年参合人数达到8.3亿①。与此同时,新农合的人均保险资金也成倍增加。在2003年新农合试点之初,各级政府给予新农合的人均补助不低于20元,农民个人缴纳费用不低于10元,即新农合的人均筹资额最低为30元。②2007年新农合最低筹资额调整为50元,其中各级政府财政补助40元,农民缴纳10元。③2009年各级政府最低补助增加到80元,农民最低缴纳费用为20元。④到2011年,人均最低筹资总额将上升到150元,其中各级政府最低补助120元,农民最低缴纳30元。⑤事实上,从2003年至2009年,新农合的实际人均统筹资金额比国家规定的最低标准要高,一些富裕地区的筹资总额远高于全国平均水平,如北京市顺义区人均筹资额2010年已达到500元⑥。本文关注的重点是,新农合人均筹资额成倍增加后,新农合制度目标是否有调整?各参与主体(农民、政府、医疗机构)对现状是否满意?新农合有哪些突出问题需要解决?分析这些问题及其原因,对于从试点转向全面普及的新农合制度具有重要的现实意义。

一、人均筹资增加后新型农村合作医疗面临的突出问题

1.各方参与主体的期望持续提高

在新农合制度成立之初,农民、政府、医疗机构三方参与主体对新农合制度都有一些担心,期望值也相对较低。政府担心新农合制度能否有效运转和顺利推广,采取了先行试点的方式。农民在参合之前不相信该制度,参合后担心该制度能否长期坚持,会不会“春办秋黄”。医疗机构特别是县、乡医院,希望新农合制度能使农民医疗消费潜力得到释放,从而改变其医疗资源利用率低、医院财政困难的现状。⑦随着新农合制度的普及与稳固,各方的最初期望逐步得到实现。政府因建立和推广新农合制度,在世界上成为继韩国之后又一个迅速提高医疗保险覆盖面的典范,获得了各方的赞誉和巨大的社会效益,在农村的公信力也因此得到提高。农民看病普遍得到了一定比例的补助,对新农合持续下去的信心更足。县乡医院的业务收入普遍增加,财政状况明显好转。全国县属综合医院业务收入从2003年的1327万元增加到2008年的3236万元;乡镇医院的床位使用率在2002年未实施新农合前为34.7%,2006年达到39.4%,2008年达到55.8%。⑧可以说,新农合制度的建立和推广达到了各参与主体的“多赢”局面。

在初期期望实现之后,随着政府和农民投入资金的增加,各方的期望值也进一步提高。从政府的角度看,在过去的七年里,政府将合作医疗普及到农村的八亿多人口,并将人均补助资金提高至原来的六倍,投资力度超乎民众预期,当然对该制度有更多的期许,政府希望新农合制度能成为农村的基本医疗保障制度,希望农民的健康福利也大幅提高。从农民的角度看,尽管缴纳费用的绝对数量增加不多,但是相对数量却成倍增加,所以农民希望他们获得的补助率也能随缴费大幅提高。从医院的角度看,营业收入确实比以前高出许多,但同时新农合管理机构对医院和医生在服务范围、医疗质量、收费行为等方面的监管也随之增多,这些监管措施使医院盈利增加的倍数低于医疗服务增加的倍数,加上医患矛盾突出,基层医生的职业满意度进一步降低,所以医院和医生希望新农合制度能使他们在提供更多服务的同时得到更多的收入,也希望他们的技术和劳动能得到患者和社会应有的尊重。

2.资金监督风险加大

首先,监督医疗机构和医生的风险加大。根据医患双方信息不对称理论(Information asymmetry)和供方诱导需求理论(Supplier-induced demand),新农合资金总量大幅增加后,农民购买医疗服务的能力较以前有所增强,这给定点医疗机构的空间增大,不合理用药、不合理检查等诱导需求发生的可能性加大。

其次,监督农民的难度加大。新农合资金总量大幅增加后,农民发生道德损害(Moral hazard)的意愿较大。对于一些本可以在门诊治疗的疾病,部分农民会主动要求住院治疗,“小病大治”。对于一些本不属于新农合报销范围的疾病,部分农民也为了能得到报销而隐瞒事实真相。更有甚者,还存在未参加新农合却冒领合作医疗基金的现象。

再次,监督新农合管理机构的风险增大。新农合资金总量的大幅增加,意味着新农合管理机构能够决定资金数量的增加以及权力的增大。以人均筹资为150元计算,一个县如果超过七万农民参加新农合,其管理的资金就在1000万元以上,一个县如果超过70万农民参加新农合,其新农合管理机构将决定上亿元资金的流向。新农合资金总量的增加以及新农合管理机构权力的增大,使得对新农合管理机构的监督包括监督其是否滥用权力、是否履行工作职责等都变得十分必要。而在实践中,由于对新农合资金的监督部门存在着多头管理和机构重叠等问题,监督效果并不理想。

3.补偿资金过多流向县级以上医院

尽管新农合制度一直引导农民“就近就医、在基层就医”,而且通过对不同级别医院实施不同的起付线(起报点)、不同的补助比率等措施来实现这一目标,但是新农合资金仍然过多流向县级以上医院,特别是在一些靠近省会城市的地区,新农合的补助资金有一半以上流向了县级以上医院。以陕西省西安市2008年上半年10个区县新农合患者就医分布以及资金流向为例,在县级以上定点医疗机构就医的总人次只占14%,而其占用新农合资金却高达55%。⑨贵州省某县2006年在县级以上医疗机构的住院患者占总人次的0.6%,其医疗费用却占医疗费用总额的25%。⑩卫生部信息统计中心在对27个试点县的统计数据显示,2004年至2005年上半年,在县级以上医院住院的人数比例为13%,其补偿资金所占比例为24%。[11]

4.医疗费用上涨压力增大

医疗费用上涨速度过快是一个世界性难题,在我国也是一个历史性问题。新农合制度的建立和投入资金的增加使这种压力增大。国外研究表明,与没有医疗保险的患者相比,有医疗保险的患者的医疗费用增加速度更快。我国的一些调查也证实,同一个地区实施新农合后医疗费用增长速度更快,同一个时期实施新农合的地区比没有实施的地区医疗费用上涨速度更快。[12]医疗费用的上涨也体现在农村人均医疗费用上,2002年全国农村人均医疗费用为259元,2004年为302元,到2006年为362元。[13]医疗费用的高速上涨会直接抵消新农合投资增加的效果。

二、新型农村合作医疗突出问题的原因分析

1.制度目标不明确与宣传不当导致期望过高

新农合制度是一种以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度,其建立的初衷是为了重点解决农民因患大病而出现的因病致贫、因病返贫问题。随着人均筹资额的增加,新农合的补偿范围在实践中正在从住院大病扩大到常见病和多发病、普通门诊、慢性病门诊甚至疾病预防(体检)方面。这些政策调整本身有利于新农合制度平衡受益率和受益面,提高农民参合的积极性,但是制度的目标没有被进一步明确,很容易使各方参与主体产生一种错觉,以为新农合制度能解决农民的所有医疗负担甚至农民健康问题。在一些地区,新农合制度也有集医疗保障、公共卫生、疾病预防等多种功能于一体的倾向。

基层政府和媒体的不当宣传也促成了各方期望值的提高。在新农合试点和推广过程中,个别地方政府为了提高参合率,对于新农合制度进行了一些不切实际的宣传,夸大了新农合的作用,导致农民知道住院可以报销,却不知道有起付线和封顶线;知道医药费用报销比例,却不知道一些医疗服务和药品并不在报销范围之内;知道乡镇医院报销比例高达60%—80%,却不知道县市级医院报销比例会少10%—20%。一些媒体更是用“农民看病不再愁”、“让农民花小钱看大病”等夸张的标题对新农合进行不适当宣传,导致各方对新农合期望值显著提高。

2.监督失灵与监督盲区并存加大了监督风险

目前对新农合制度的监督效果不佳,其原因是新农合制度存在着监督失灵与监督盲区。这些监督上的缺陷不但会进一步加大监督风险,也造成了资金流向的不合理和医疗费用的过快上涨。目前新农合制度的监督失灵与监督盲区表现在三个方面。

第一,新农合管理机构监督医疗机构缺乏动力和权力。在对各方参与主体的监督中,对医疗机构的监督是最重要的环节,因为一切医疗服务和费用都要经过医疗机构。从理论上讲,新农合管理机构代表农民购买医疗机构的服务,最有权力监督医疗机构。实际情况并不尽然。一方面,县级新农合管理机构工作人员及其工资来源于各个医院,难以起到监督效果。在新农合成立时,县级新农合管理机构编制因县级机构编制冻结而没有得到解决,对此,根据2003年《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》的要求,从各个医院借调工作人员成为普遍做法。而按照该文件的规定,新农合的管理经费由地方政府承担,在中西部一些财政拮据的地区,县级新农合管理机构工作人员的工资也都由原借调单位支付。以拿着医院工资的员工来监督医院,难以取得理想的效果。另一方面,虽然新农合管理机构有权决定医院是否具有定点医疗机构资格,但由于我国县乡医院数量的有限性,一味按照规定行使撤销定点医疗机构资格的权力并不现实,而通过罚款、行政警告等手段进行监督,则必须有卫生行政部门的支持和授权,否则对医疗机构的监督无法开展。

第二,农民监督缺乏有效的组织形式。农民是新农合的出资者之一,自然有权利监督新农合管理机构和医疗机构。目前,一些地区正在探索农民对新农合的监督形式,如一些地区将部分农民代表纳入新农合监督委员会。从实际情况看,让这些没有直接利害关系、不领取报酬的农民代表监督新农合,效果并不理想,这种方式是否可持续具有较大的不确定性。农民监督目前仍然缺乏较好的组织形式。

第三,对县级以上医疗机构的监督存在盲区。我国由中央到地方(省、市、县)自上而下的管理机构和模式是最近几年随着新农合制度在全国的迅速推广才逐步形成的,由于成立时间短,各层级机构之间的权责关系并不明确。因此,具体操作新农合管理的县级机构在进行监督时面临一定困难,即它可以依赖卫生行政系统的权力监督本县区域内县级医院、乡镇卫生院和卫生室以及村级诊所,但难以监督本县参合患者在县级以上医院就医或者外地就医的情况。县级合作医疗机构唯一能做的就是提高起付线和降低赔付比率,这一措施只是让患者分担更多的医疗费用,而对医院的行为并不产生任何影响。

3.农民医疗需求层次提高直接导致新农合资金过多流向县级以上医院

新农合资金流向县以上医院比例过大,与农民的医疗需求层次提高有很大关系。农民对医疗的需求无论在任何时候都很迫切。近年来,随着国家经济社会的发展,农民收入的逐步增加,农民对医疗的需求层次也得到了较大的提高。新农合制度从无到有、报销比例由少到多,也直接促成了农民医疗需求层次的快速提高。医疗需求层次的适度提高有利于提高农民的健康水平,但是农民医疗需求层次的过度提高会加重农民的疾病经济负担,扭曲新农合资金的流向。

4.按项目付费制度是医疗费用上涨的主因

我国大多数医院实行的是按项目付费(Feefor-service)制度,也就是医院给患者提供了哪项服务,就按照相应的价目表收取多少费用。这种付费方式易于操作和管理,但因医院没有降低成本的意愿而容易造成诱导需求和服务过度。世界卫生组织认为,按项目付费方式的费用控制在世界上主要的几种医疗费用支付模式中是效果最差的一种。

在我国,按项目付费制还和医疗服务价格制订不合理、过多使用医疗新技术等相互作用,使医疗费用过快上涨。在价格制订方面,一部分传统医疗服务项目定价过低,而高新医疗技术价格制订过高,这使得医疗服务价格不能正确反映成本,直接刺激了医院争相购入高端医疗检查设备,医生诱导患者做高技术检查和服务,如我国的计算机断层扫描(CT扫描)和核磁共振成像(MRI)使用率大大超出了正常诊断的需要。针对医疗费用过高问题,新农合引入了按单病种付费方式,这在一定程度上降低了医疗费用的增长。由于我国在按单病种付费方面的探索刚刚开始,价格制订还没有考虑各个病例在性别、年龄、严重程度等方面的不同诊断状况,加上医生很容易将单病种患者认定为非单病种而继续使用按项目付费方式,所以按单病种付费模式占整个医疗费用的份额依然很小。

综上所述,人均筹资增加后新农合面临的突出问题以及形成这些问题的主要原因之间存在着错综复杂的因果关系。除了上述主要原因之外,还有一些其他因素值得关注:人均筹资额增加来源于农民和政府,这两个参与主体要求高投资得到高回报,所以他们对新农合的期望值自然提高;对医疗机构的监督体制不完善也是医疗费用上涨的原因之一;农民医疗需求层次的提高意味着他们会在更高级别的医院就医,而高级别医院本身成本高,从而引起医疗费用的上涨;在按项目付费方式下,医院没有主动降低成本的意识,所以监督医院的风险会加大;省、市级医院医疗费用上涨幅度大是造成资金流向不合理的原因之一。这些因素与主要原因共同作用,致使新农合面临的问题更加突出。

三、针对新型农村合作医疗突出问题的政策建议

1.明确制度目标并进行客观宣传

鉴于我国人口基数大、老龄化程度严重、农民对医疗服务的需求量巨大以及我国目前的财政状况,新农合制度只能本着“低水平、广覆盖”的原则,为农民提供最基本的医疗保障。而目前的新农合还不是严格意义上的保障制度,只是一种保障能力相对较低的医疗保险。正如原卫生部部长高强在2005年全国新农合试点工作会议上指出的那样,新农合是一项农民的初级医疗保障制度,是未来农村基本医疗保障制度的雏形。这一制度定位应明确体现在新农合制度的目标中。因此,新农合制度的目标定位应是缓解农民的疾病经济负担,而不是解决农民的所有医疗费用负担,更不能寄希望于其能解决农村的所有卫生问题。

客观宣传是降低新农合各方参与主体不切实际期望的重要手段。目前新农合制度已经稳定运行了七年多时间,农民对新农合的成就基本予以了肯定,动员农民参合的难度已经减少,所以各地政府在宣传新农合政策时,既不应该也没必要夸大新农合的作用,应引导媒体切实报道新农合的效果,避免使政府部门、医疗机构和农民形成超出制度能力的期望。

2.明确新农合各参与主体的监督关系

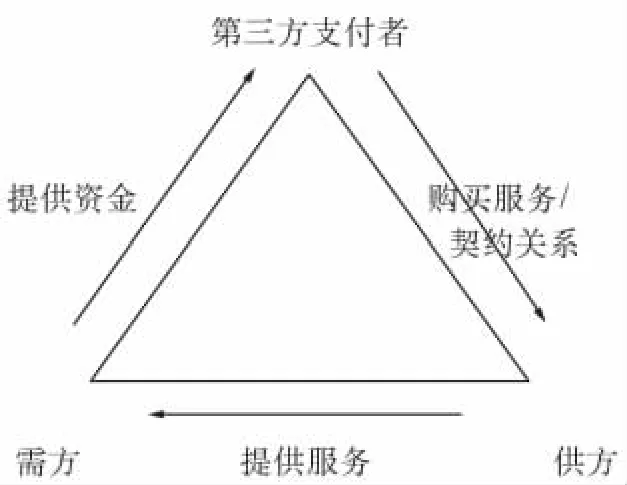

发达国家为了避免医疗保险中监督失灵的现象,引入第三方支付者来解决这个问题,各方的相互关系如图1所示。[14]

图1 新农合三方参与主体关系

我们认为,目前的新农合管理机构在性质上等同于第三方支付者。尽管人均筹资增加后新农合资金监督的风险加大,但是如果能理顺新农合各参与主体之间的关系,充分发挥新农合管理机构作为第三方支付者的作用,探索出农民监督新农合管理机构的适当形式,就能有效化解监督风险。

首先,要明确新农合管理机构对医疗机构的监督权力。目前我国新农合制度的规定没有明确新农合管理机构对医疗机构的监督功能,由此导致新农合管理机构缺乏监督医疗机构的动力。事实上,新农合管理机构与医疗机构以及农民之间在本质上是一种契约关系,农民委托新农合管理机构从医疗机构处购买服务,所以应该通过制度或者法律来保证新农合管理机构作为第三方支付者对定点医疗机构的监督权。

其次,卫生行政部门要为新农合管理机构提供监督资源。目前新农合管理机构大约有三种情况:一是绝大多数地区新农合管理机构隶属于卫生行政部门,有人质疑这是“卫生行政部门既当裁判员又当运动员”;二是由社会保障部门进行管理;三种由商业保险进行管理。本文赞成第一种情况。因为一方面国际上有卫生大部制(既管公益医疗保险又管公立医院)的成功经验。另一方面,城镇医疗改革的实践已经证明社会保障部门只能起到平衡资金收支的作用,在控制医疗行为和费用方面无能为力。当然,第一种情况在操作中应注意监督新农合管理机构职责履行情况并避免其违规行为的发生。至于商业保险管理新农合,由于其“逐利”的本质属性,商业保险并不适宜管理公益性很强的新农合事业,它很难在控制医疗费用方面有所作为,反而有可能因为公权力在私营部门的运营而产生权力寻租和更严重的腐败现象。因此,商业保险管理新农合只能作为暂时性的试点政策和权宜之计。

再次,明确新农合管理机构与农民的双向监督关系。一方面,新农合管理机构相当于受农民委托的中介,所以农民有权利监督新农合管理机构履行职责的情况。监督形式需要探索,尤其以何种组织形式形成可持续性的监督,需要各地进一步探索。另一方面,新农合管理机构也有权力对取得补助的参合农民进行监督,防止农民“道德风险”的发生。

3.加强县级定点医疗机构的资格互认,监督县级以上医院

可以采取两方面措施调节新农合的资金流向。一是减少参合农民在省、市级医院就医的人数。二是降低省、市级医疗费用。要减少参合农民在省、市级医院就医的人数,除了提高县级以及以下医疗机构的服务水平外,应加强县域之间医疗服务的横向联系,包括不同区县之间定点医疗机构的资格互认。唯有这样,才可以让农民患者尽可能多的在医疗费用相对较低的县级以及以下医院就诊。在降低省、市级医疗费用方面,建议省、市级新农合管理机构设立医疗费用控制科,聘请专业人员对省、市级医院的医疗行为和收费行为予以监督,这样既可以保护参合农民的正当权益,又能保障新农合的资金安全,防止省、市级医院挤占县级以下医院的补助资金。省、市新农合管理机构可以通过公示同级医院相同科室或者单病种价格的方法,对参合农民就医进行引导,供参合农民按照病情和经济能力选择适合的医院。

4.完善现有付费模式,探索新的付费模式

控制医疗费用的增长要求医疗费用付费模式的转变。从国际经验来看,每一种付费模式在控制成本和提供医疗服务质量方面都有一定弊端。对此,应努力完善现有付费模式,积极探索新的付费模式。一方面,通过加大新农合管理机构对医院和医生的监督力度,尽量减少按项目付费在控制医疗费用方面的消极影响。如可以规定药品费用占总费用的最高比率、昂贵医疗检查的最低阳性率,通过“总量控制”减少医生的诱导需求等。另一方面,探索新的付费模式,应根据全世界医疗付费模式由按项目收费向按病例收费、由后付制向预付制发展的总体趋势,细化新农合制度中现行的单病种付费方式。有条件的地区可以探索按疾病诊断相关组付费模式,试点部分发达国家正在试行的按疗效收费方式(Pay-for-performance),以激励医生主动使用成本低廉、疗效确切的药物和治疗方法。

注释

①白剑峰:《新型农村合作医疗惠及8.3亿农民——农民报销限额可超收入6倍》,《人民日报》2009年7月14日。②卫生部、财政部、农业部:《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》,《中国农村卫生事业管理》2003年第2期。③卫生部、国家发展改革委等:《关于加快推进新型农村合作医疗试点工作的通知》,《社区医学杂志》2006年第2期。④卫生部、财政部:《关于做好2008年新型农村合作医疗工作的通知》,《中华人民共和国卫生部公报》2008年第5期。⑤卫生部、民政部等:《关于巩固和发展新型农村合作医疗制度的意见》,《中华人民共和国卫生部公报》2009年第9期。⑥孟庆普、方小芳:《北京顺义新农合人均筹资超500元》,《健康报》2010年1月12日。⑦梁琪、徐创洲:《不同主体视角下的新型农村合作医疗问题分析》,《陕西农业科学》2007年第4期。⑧[13]卫生部:《2009年中国卫生统计年鉴》,中国协和医科大学出版社,2009年,第81、189页。⑨数据来源于西安市新型农村合作医疗协调小组《西安市2008年新型农村合作医疗基金使用情况季报表》。⑩赵晓强、宗颖生:《新型农村合作医疗补偿资金的分布特点研究——贵州省H县实证研究》,《农业经济问题》2008年第7期。[11]卫生部统计信息中心:《中国新型农村合作医疗进展及其效果研究—2005年新型农村合作医疗试点调查报告》,中国协和医科大学出版社,2007年,第13—14页。[12]程斌、汪早立:《2007年未开展新型农村合作医疗地区的现状分析》,《中国卫生事业管理》2008年第3期。[14]van de Ven WP,Schut FT,et al.Forming and reforming the market for third-party purchasing of health care.Soc Sci Med,1994,39(10),p12.

责任编辑:海玉

F323.89

A

1003—0751(2011)01—0130—05

2010—07—13

国家社会科学基金项目《新农村建设进程中西部农村医疗保障运行机制研究》(06CSH017)的阶段性成果。

徐创洲,男,西北农林科技大学人文学院与澳大利亚阿德莱德大学公共卫生系联合培养博士生(杨凌712100)。

韩树蓉,女,澳大利亚阿德莱德大学亚洲研究中心博士生(澳大利亚5005)。