基础研究是中国产业核心技术创新的源泉

2011-10-09柳卸林何郁冰

柳卸林,何郁冰

(中国科学院研究生院管理学院,北京 100190)

基础研究是中国产业核心技术创新的源泉

柳卸林,何郁冰

(中国科学院研究生院管理学院,北京 100190)

本文提出,中国存在经济快速发展,科技投入不断增加但产业核心技术能力仍然不高的困境。而加强企业基础研究是提升中国产业核心技术创新能力的关键。政府如何分配研发经费的投入,如何提高政府和企业在基础研究活动的投资并优化投资结构,是我国有效实施自主创新政策所面临的一大挑战。本文认为,随着产业竞争日益依赖于技术竞争,中国基础研究投入的结构性“比例失调”对中国产业核心技术创新产生了消极影响。为了提高中国产业的核心技术创新能力,应该推进政府计划与市场机制在资源配置上的互补,加强产业驱动型基础研究。企业应该改变过于依赖大学研究机构提供基础研究成果的格局,通过持续的对基础研究的投资,以实现产业核心技术的突破。

基础研究;核心技术;自主创新

一、引言

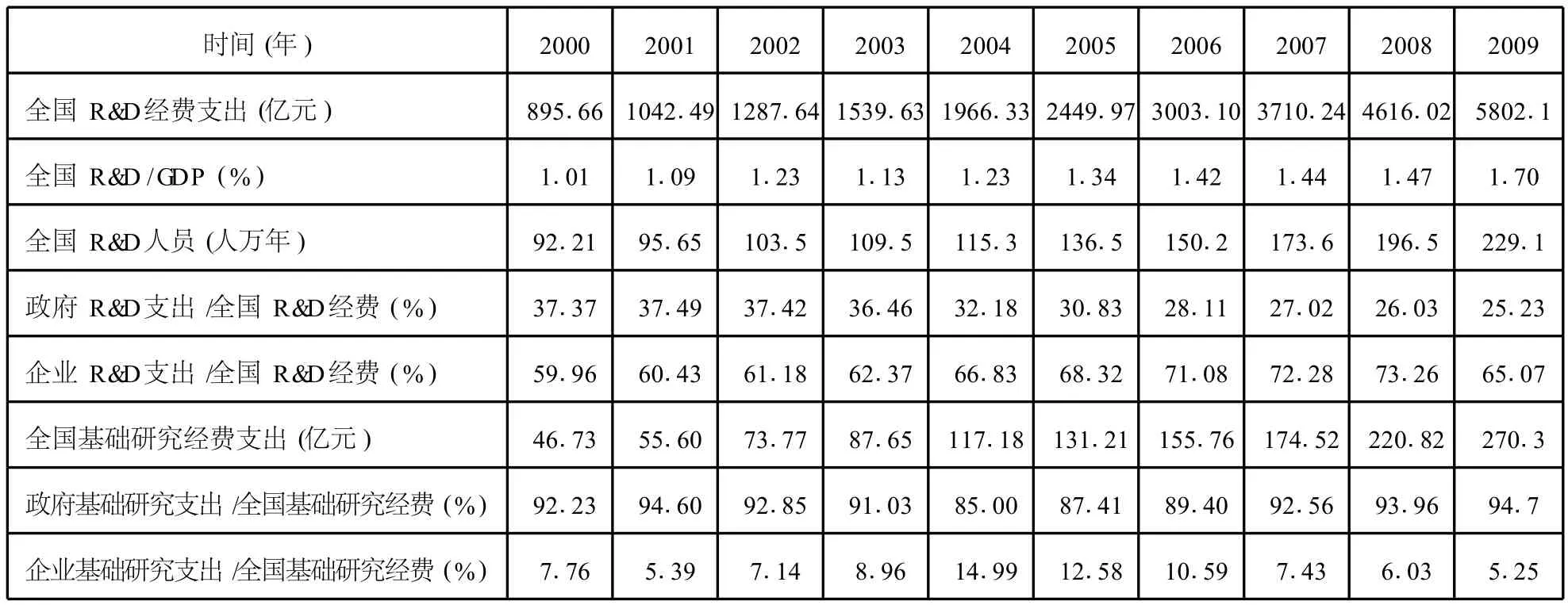

本文的研究始于对这样一个现象的观察:在过去的 10多年中,自主创新战略促发了中国研发投入的大幅度增长。2000-2009年,中国研发经费从 895.66亿元增长到 5802.1亿元,研发投入占GDP比重 (研发强度)由 0.90%上升到 1.70%,研发人员全时当量从 92.21万人年提高到 229.1万人年。中国企业也逐步把创新投入从技术引进转向了技术研发,2009年全国工业企业 R&D经费为3775.7亿元,占全国研发投入 (5802.1亿元)的比重达到 65.07%。但实际上,在这一时期,持续增长的 R&D投入并未带来中国产业核心技术创新的显著进步,在许多技术革命频发的基础性行业(如集成电路、基础软件、汽车发动机、液晶面板)中,核心技术仍然严重依赖外国,中国经济仍旧依靠成本驱动,企业利润率偏低,内资企业高新技术产品出口额在全国高新技术产品出口总额的比例在 2009年下降到 15%(程鹏和柳卸林,2010)[1]。改革开放 30多年来,中国产业依靠技术引进后的消化吸收再创新尤其是低成本制造,成功地扮演了全球创新追随者的角色,奠定了“世界工厂”的地位,在某些领域造就了如海尔、华为、联想、北大方正、格兰仕、中集等一批具有世界级竞争力的企业。但整体而言,中国企业并没有形成与制造能力相对称的技术创新能力 (柳卸林,2002)[2]。这构成了中国自主创新进程中的一个悖论:研发投入的快速增长并没有带来产业核心技术创新能力的同步增长。

今天,在国内市场需求呈现爆炸性增长的大环境下,受短期利润的驱使,众多中国企业至今仍然埋头于在国外企业已经开拓的产业技术轨道上进行大量的渐进创新。一旦国外企业在某一个产业领域实现突破性创新,进入一个新技术轨道,中国企业就会陷入“引进—落后—再引进”的困境。一个突出的例子是家电产业。尽管中国企业在国际家电产业向发展中国家的转移中获得了学习国际先进家电技术的机会,但由于中国企业普遍关注市场细分和价格竞争,盲目地相互贴牌,忽视了在半导体芯片、磁控管、压缩机等方面的基础研究,导致在新一轮家电技术发生突破性进展后,造成了严重的产能过剩①引自《2007中国行业年度报告系列之家电》,资料来源:中国经济信息网 (http://www.cei.gov.cn/)。,企业又再次进入了引进学习的阶段。

中国长期地加大研究开发投入,高强度地进行技术引进,为什么没有使中国企业走上创新的大道?其中一个重要的原因是没有能够正确理解基础研究在产业核心技术能力提高中的作用。大量的核心技术背后是长的基础研究的积累。从国外引进技术的先进和复杂程度越来越高,很多先进技术背后有大量的基础性原理。从整体上看,中国企业创新仍然是跟着市场走,缺乏培育一个新技术产业的产业驱动型基础研究,也很少有引领下一代技术的企业研发规划,中国的液晶面板工业在产业技术升级换代中整体下滑就是一个典型例子。长期以来,我国科技战略过于强调以应用为导向,无论政府或企业,倾向于投资试验发展和应用研究。基础研究是对国家未来的投资,如果中国不能解决长时间以来忽视对基础研究投入,没有转变基础研究的投入和使用机制,产业创新能力低的局面就难以得到彻底改变。

基础研究与产业创新的关系并不是一个新话题,许多文献指出了基础研究是应用研究的先决条件和催化剂,是技术创新的根本驱动力 (Bush,1945)[3]。但是在到底由谁来投资与开展基础研究、发展中国家的产业是否以及如何开展基础研究等问题上,争论颇多。如新古典经济学家认为基础研究的产出是一种公共物品,必须由政府来投资才能解决“市场失灵”(market failure)问题(Nelson,1959[4];Arrow,1962[5]),但也有部分学者认为靠政府计划不能完全解决基础研究的效率问题 (Rosenberg&Birdzell,1990[6];基莱 ,2002[7])。不少人认为,既然基础科学知识是一种公共品,发展中国家不必自己做基础研究,完全可以通过吸收发达国家的研究成果进行创新。然而基础研究并不是免费的,科学知识不是一种易于扩散的信息(Pavitt,2001)[8],如果没有相应的背景知识和技能资源,企业不可能理解和利用别国基础研究的成果尤其是所包含的隐性知识 (Callon,1994)[9],企图通过免费搭车来获取发达国家的科学知识无益于中国产业实现核心技术突破。还有一种观点认为,中国产业的自主创新关键在于有信心,只要中国企业有勇气,自主创新完全可以实现 (高旭东,2006[10];路风,2006[11];葛沪飞等,2010[12])。但实际上产业核心技术创新有其客观规律,是一个知识积累的过程,不是单单靠信心和热情就能成功。与商业模式创新不同,核心技术的突破与创新大都基于科学原理,只有企业深入了解自然现象,掌握产业技术的核心原理,才能实现技术突破。由于中国企业长期以来忽视基础研究,导致在越靠近基础研究的产业技术领域 (如生物医药),中国企业的创新能力越薄弱。提高中国产业核心技术创新能力,关键在于加强基础研究。温家宝在 2009年 11月 3日向首都科技界发表的《让科技引领中国可持续发展》讲话中指出“基础研究相当重要,因为原始创新源于基础研究”,“中国要抢占未来经济科技发展的制高点,就不能总是跟踪模仿别人,也不能坐等技术转移,必须依靠自己的力量拿出原创成果”①参见温家宝.让科技引领中国可持续发展.新华网,2009-11-23。。

本文的出发点是分析基础研究与产业核心技术创新能力之间的关系,提出了产业核心技术突破与创新来源于持续的基础研究的投入的核心观点,并提出,基础研究能力的整体性薄弱已成为中国产业自主创新的瓶颈。使中国产业核心技术创新建立在更为有效的科学知识基础之上,是建设创新型国家中的重要环节,也是当前面临的巨大挑战。文章最后提出了相关的政策建议。

二、基础研究对产业核心技术创新的影响及资源配置机制

(一)基础研究的内涵及其分类

一般认为,基础研究 (或根本性研究)是一种无国家边界、由好奇心驱动和不受资助资金、应用前景等现实状况所干扰的科学研究领域 (Calvert,2007)[13],没有明确的、可预见的产品或工艺用途或效用,旨在探索新的科学原理,了解某种现象和试验的潜在基础 (Bush,1945[3];Dearborn et al.,1953[14];OECD,2010[15])。与基础研究具有低程度的独占性而且志在长期回报 (熊彼特效应)不同,应用研究旨在将产业共性技术知识进行特定的市场应用,专用性强且能产生短期回报 (达尔文效应 )(Calderinia&Garroneb,2001)[16]。

OECD科技政策委员会在 2003年的研究报告Governance of Public Research中将基础研究分为由心中无特别用途的纯好奇心驱使的基础研究(纯学术研究),以及商业用途激发 (尽管准确的产品或工艺用途还不得而知)的基础研究 (应用导向的基础研究)。我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020)》则强调发展基础研究要坚持服务国家目标与鼓励自由探索相结合。根据Calvert(2007)[13]区分基础研究、应用研究及试验发展的三个标准 (推动研究的目的、研究人员的自主性、研究本身的认识论特征),目前中国的基础研究主要受三种力量驱动:(1)科学家好奇心驱动(curiosity driven),这是由科学家们为了自己的研究兴趣而去获取新知识的研究,注重科学研究的自主性、探索性和超前性,主要由自然科学基金支持;(2)政府计划驱动 (government program driven),这是国家为了从战略发展需要,通过科技计划的方式开展的基础研究,这类计划关注国家层面的宏观需求,以满足国家需求为己任,是一种自上而下的推动模式。(3)产业需求驱动 (industry demand driven),这是根据产业发展和市场需求进行的技术研发,服务于解决产业发展的关键瓶颈,主要由产业进行投资。产业需求驱动型基础研究类似 Stokes(1997)[17]提出的巴斯德象限 (效用驱动型基础研究),与波尔象限 (纯基础研究)和爱迪生象限 (纯应用研究)不同,巴斯德象限在开始时既不是面向应用也不是以纯理论为目的,即研究有一个目标导向但是以一种基础研究的方式推进。产业驱动型基础研究需要多方组织的互动,Leydesdorff&Etzkowitz(1996)[18]提出“大学 /研究机构 -产业 -政府”三重螺旋模型被认为是基础研究的组织联结机制,他们认为国家需要通过各种组织机构的交互联结来开展基础研究。

(二)基础研究对产业创新的影响及路径

基础研究与经济发展的关系受到创新经济学家们的长期关注。许多文献认为,基础研究对经济发展的贡献显著,不管是直接的还是间接的(Salter&Martin,2001)[19]。基础研究不仅是显性信息的源泉,而且创造了新的技术机会,对促进产业创新绩效非常重要。

Mansfield(1991[20],1998[21])基于美国 7个产业调查数据的实证分析,明确了基础研究对产业创新的贡献。他发现,如果没有学术研究,约有15%的新产品和 11%的新工艺无法被开发出来(在没有潜在延误的情况下),而没有相应的基础研究就不会产生的创新产品或服务占到企业销售额的 5%,基础研究到产业界应用的时间滞后周期已经缩短为 6年。Beise&Stahl(1999)[22]对德国企业的类似研究也发现约有 5%的新产品产值与基础研究密切相关,基础研究对产品创新的影响比工艺创新大,但他们的研究没有考虑到产业差异对“基础研究 -产业创新”关系的影响。Marsili(1999)[23]综合考虑产业内和产业间企业的差异,认为基础研究与产业创新的关系是复杂的,企业从公共基础研究中获取知识的方式也不同。随着学术研究和产业实践之间的关联日益紧密,基础研究开始从纯学术研究转向更多的应用研究和短期性项目,大学/科研机构与产业的互动也日益加强 (Mansfield, 1998)[21]。 Salter & Martin(2001)[19]认为公共研发对经济增长的六个贡献:增加有用的知识的存量、训练出有技能的学生、创造新的科学规则和方法、形成网络并推动社会互动、提高科学和技术问题的解题能力、创造新企业。现实中,基础研究对产业发展的贡献的路径是复杂的,有直接和间接的路径,也有隐性的和显性的路径,而且这种贡献在不同的产业和不同的时期也是不同的 (Pavitt,2001)[8]。

尽管基础研究最终会产生重大创新,但需要经历从原理到实验室技术实现再到工业化产品的漫长而又痛苦的过程。其中的核心是开发相关的知识基础和技能,以解决用户的实际问题。只有当使用者具备理解信息的能力时,信息才能变成有用的知识,缺乏对这些知识积累的长期投资,企业就无法应用所获得的科学知识尤其是其中的隐性知识 (Rosenbeg,1990[24];Pavitt,1998[25])。因此,基础研究是一国产业通向世界知识库的“门票”,它使得一国企业有能力有效地嵌入到全球知识网络中,吸收和利用其中的知识和技能 (Salter&Martin,2001)[19],一个在基础科学新知识方面依赖于他人的国家,将减缓它的工业发展速度,并在国际贸易竞争中处于劣势 (Bush,1945)[3]。因此,后发国家的产业技术政策需要考虑三个关键问题:自主研发、引进先进技术、国际性技术合作(Lim&Song,1996)[26]。Beesley(2003)[27]指出 ,由于科学家缺乏将学术研究商业化的创业技能,好奇心驱动型基础研究的商业化意识很低,本身不能保证企业获取所需的技术。创新沿着基础研究、应用研究到产品开发的“线性模式”(Bush,1945)[3]不足以描述创新的真实过程,因此加强研究者与产业的协作关系非常重要 (比如通过建立联合研发中心来消除大学和产业的文化鸿沟)。

(三)基础研究的资源配置:政府计划与市场机制的力量互补

通过政府支持公共研发以促进重大科技创新进而获得经济效益的思路,可追溯到 Bush(1945)[3]在《科学:无止境的前沿》中对政府投资基础研究的合理性的论证,以及 Nelson(1959)[4]和Arrow(1962)[5]有关基础研究产出具有公共物品性质的观点。Bush提出的“科技推动创新”线性模型 (基础研究—应用研究—技术创新)被认为是美国联邦政府支持基础研究的理论根据,并促发了美国科学基金会 (NSF)于 1950年成立,开创了政府计划驱动型基础研究的先河。Nelson和Arrow从基础研究所具有的公共品属性或知识溢出效应出发,认为自由市场体制不能使研发投入的资源配置最优化,市场失灵使企业不可能全力投资于基础研究。由于基础研究的产出是一种具有公共品属性的信息 (Arrow,1962)[5],企业不管是通过技术秘密或知识产权都无法从自身的基础研究中获得全部的收益 (Nelson,1959)[4]。由于研发活动的风险性极高,企业大多不愿意投入基础研究,因此理应由政府投入进行公共研发 (Beise&Stahl,1999)[22]。在这些学者的影响下,区别基础科学和应用科学成为了美国和大多数工业化国家公共研发的一个范式。人们普遍认为企业没有投资于基础研究的动力,大企业在规避风险和追逐短期利润的观念下,不可能把巨额经费投入到结果高度不确定的研发活动,而且受制于资本市场的信息不对称性,企业也很难对研发计划进行投融资,角逐于利基市场的小企业通常也无力构建大型研发实验室 (Joglekar&Hamburg,1983)[28]。当然,也不乏赞同市场机制有利于企业基础研究的观点。Rosenberg&Birdzell(1990)[6]在研究“西方奇迹”时就提倡,自由市场经济有利于产业创新对科学知识的吸收和利用。英国学者基莱 (2002)[7]认为企业的基础研究与利润是正相关的,政府资助的学术研究由于远离工业,将产生低效,并对私人或企业投资科学产生替代作用,因此政府对科学研究资助的效果是负面的,科学的繁荣主要靠市场。“基莱”模式似乎具有一定的合理性,比如美国政府对企业创新活动就是奉行间接干预方式,很少直接给企业提供资助或贷款。

从世界各发达国家来看,政府大多都是基础研究资助的主体。发达国家 (如美国、日本、法国)和新兴的发展中国家 (如韩国)一直将高达 12%-30%的研究开发经费投入于基础研究。这些研究为产业界的创新打下了坚实的基础。如美国的 IT和生物产业的兴起,主要得益于政府对相关领域基础研究的支持。在追赶阶段的日本和我国的台湾地区,尽管基础研究的投入相比较而言也较低,但在总的研究开发投入中,基础研究的比例在持续上升。且在一些优势产业领域,如化工领域,它们的基础研究投入较高。

在美国,上个世纪 50年代至 80年代,是美国基础研究的黄金时期。企业的研究开发有很大一部分投入到基础研究中,使得美国产业的基础研究领先于世界,造就了美国产业创新能力称霸世界。而相反,进入开放创新时代,美国产业的统治力在下降。

由于我国一直缺乏持续、稳定的企业基础研究支持机制,如何看待政府计划与市场机制在促进中国产业基础研究中的作用,是一个有意义的话题。实际上,由于产业基础研究具有面向市场需求的特质,因此单纯依靠政府计划或市场机制进行基础研究的资源配置都是不够的,二者应该是一种互补的关系。在一些科学原理复杂度高、超前性强的基础研究领域,要企业全力投入是不现实和低效率的,这时要发挥政府的作用,而在一些与产业技术演化密切相关的基础性研究,可以通过市场机制促使企业投入基础研究,使企业能在技术演化曲线发生突变时快速实现技术突破。

而在我国,由于认为企业的基础研究能力低下,导致与产业相关的核心技术供给需要政府来投入解决,而政府主导的重大科技计划往往又缺乏产业需求互动的机制,并不能有效支撑产业的自主创新。这也是研究开发经费不断增长,但产业创新能力增长缓慢的重要原因之一。实际上,面向市场的创新本来不需要政府的过多投入。目前我国形成的以政府投入为主的研发模式主要是因为企业开发能力特别薄弱,造成政府与企业角色倒置,政府为企业的发展着急,不断为企业的发展增加科技投入。在有些时候,政府非常希望企业能够参与重大项目研发,利用政府投入强化企业自身的研发实力。但由于企业缺少研发基础,本来应该投到企业的钱流向了高校和科研院所,其结果是企业无奈、政府苦恼。OECD在关于中国创新政策的研究报告中指出,中国需要更多的自下而上的决策制定,赋予私营部门更重要的作用,以及机构之间更多的协调来推动创新 (OECD,2008)[29]。

(四)忽视产业基础研究,过于强调开放创新,影响了美国的产业竞争力

基础研究是对未来的投资,是帮助中国产业获得更多的突破性创新的根基。历史上,基础研究对某一企业或产业的全要素生产率 (TFP)都产生了显著的积极影响,而且这种影响要超过应用研究带来的效应 (Mansfield,1980)[30]。尽管从短期上看,应用研究和试验发展能为企业带来较高的市场份额和产品利润,但这种竞争优势是不可持续的,因为这种绩效的提高是以牺牲企业从事根本性研究和创造基础知识的资源投入为代价的,甚至对整个产业也是有害的 (Calderinia&Garroneb,2001)[16]。在全球化环境下,市场竞争日趋激烈,企业变得越来越浮躁,注重短期市场份额而不是长期优势成为一种趋势,即使是长期重视基础研究的美国企业也是如此。

20世纪后 10年,美国的科学研究出现了重大转向,过度开放的创新模式导致企业太注重对外部技术源的监视、识别和获取,基础研究在美国大型企业研究实验室里的地位有所下降,包括朗讯、IBM、施乐、AT&T、埃克森 (Exxon)、杜邦等以前对基础研究乐此不疲的科技型公司,也开始将研究使命重新聚焦于短期应用的有利可图的研究上,许多企业明显地将发展重心从“蓝色天空”(基础研究)降到了“地球”(实验发展)①Blue Sky Research ComesDown to Earth.BusinessWeek,July 3,1995。,美国产业的基础研究和开发研究投入一度低于 20%。比如,贝尔实验室停止了在物理学上的大部分长期性研究,将注意力放在满足用户的当前需求上,惠普、IBM等公司曾经要求研究人员专注于可能产生财务收入的务实性构想和计划。然而,日本产业在这一时期却普遍表现出对长期性科研项目的重视(将近 50%的研发经费投在基础研究和开发研究)(Payson&Jankowski,2000)[31]。柯达在磁盘胶片相机上的失败,部分是因为公司将过多的精力放在了渐进性技术创新上,而竞争对手索尼则通过长达 15年的基础研究成功地开发出无胶片相机(filmless camera),一举成为了行业新领袖 (W illiams et al.,1983)[32]。尽管众多新兴的科技企业通过高强度的基础研究弥补了这一缺陷,但企业基础研究弱化对美国创新能力的负面影响仍然让学者们感到担忧 (Rosenbloom&Spender,1996[33];Hicks et al.,2001[34])。2009年 6月 15日的《商业周刊》以“美国缺乏创新”作为当期封面,认为美国在过去 10年中创新显得不足,大多数前期突破性科技进步的商业化进程远低于人们预料,如基因治疗方法未在美国获得使用许可,远郊社区人们仍无法使用 10年前就开发成功的卫星互联网,替代能源的经济性无任何实质进展,生物科技业虽仍在增长,但与前期投入的巨额资金的努力相比,医疗健康改善结果令人沮丧等②http://finance.sina.com.cn/money/20090609/10176323577.shtml。。为扭转创新乏力的困境,美国在 2006年提出的《竞争力计划》中鼓励所有经济领域的创新,提出要在基础研究方面领先世界的战略目标,计划对基础研究进行加倍的投资。

三、中国基础研究投入的两个结构性“比例失调”

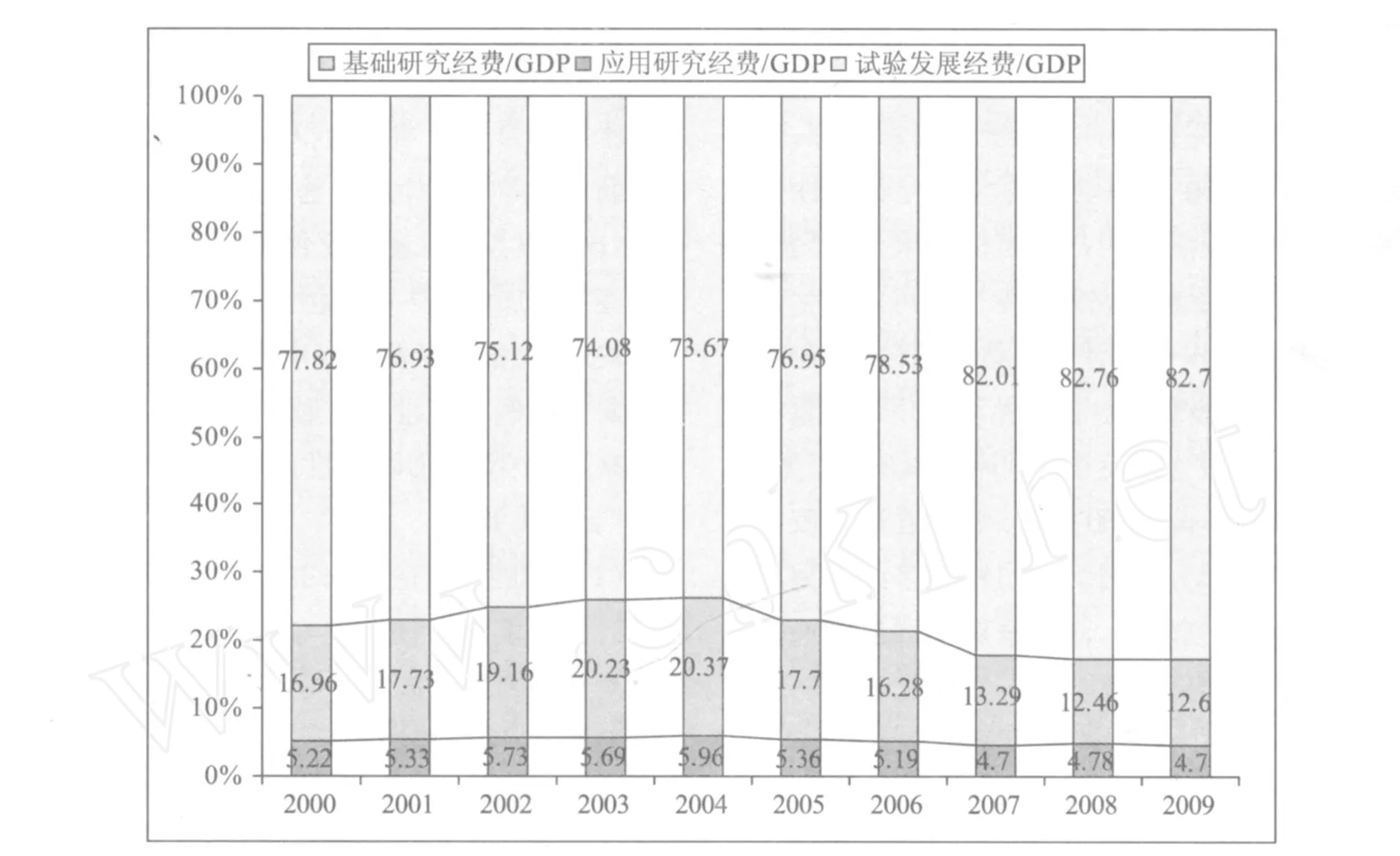

研发活动 (R&D)包括基础研究、应用研究和试验发展。自上个世纪 90年代初,我国开始实施“稳定地加强基础研究”的发展战略。近 10年来,得益于国家自然科学基金、973计划、863计划、知识创新工程等科技计划对基础科学和高技术的支持,中国研发投入总量和比例稳定增长,基础研究经费逐年增加 (见表1)。但在中国研发投入的三大模块中,大量的经费投在应用研究和试验发展,基础研究比例一直没有突破 6%,而且起伏较大。总体来看,中国基础研究投入呈现两个明显的结构性“比例失调”:

(1)基础研究、应用研究、试验发展的比例失调。我国研发经费投入绝对值的增长速度较快,但相对比例的增长速度缓慢,结构也不合理,主要是基础研究活动经费比例过低 (见图1)。2009年,中国基础研究、应用研究、试验发展的投入比例为 1∶2.7∶17.6,2008年美国的这一比例为1∶1.3∶3.5,法国为 1∶1.6∶1.6,意大利为 1∶1.6∶0.9,日本为 1∶1.7∶5.4,韩国为 1∶1.3∶4.3,俄罗斯为 1∶0.9∶3.7(见图2)。尽管 2007年 OECD发布的一份研究报告称,中国研发投入总量已超过日本成为全球第二,但中国的大部分科研资金都用于产品开发,以及根据快速增长的中国市场进行产品调整,并非基础性的科研工作。近年来,跨国公司从其全球战略出发,纷纷在华设立独资研发机构,不断提高从事基础研究活动的规模和强度 (温珂和李乐旋,2007)[35],这对我国企业形成巨大压力。

(2)企业基础研究在企业研发投入中的比例和在国家基础研究中的比例失调。尽管我国企业正逐步成为研究与开发的主体 (企业 R&D支出占全国 R%D支出总额的比重由 2000年的 59.96%上升到 2008年的 73.26%),但企业的基础研究不仅投入总量偏低,投入结构也不合理,企业投入的研发资金主要用于现有产品和技术的完善,直接和间接投入基础研究的比例偏低。2009年,我国的基础研究资源有 94.75%集中在高校和研究机构,企业基础研究经费只占全国基础研究经费的5.25%。而在 1991-1998年,美国企业界对基础研究的投入占全国基础研究总投入的平均比例就达到了惊人的 25%左右 (Payson,1998)[36]。

图1 2000年 -2009年中国 R&D的投入结构

表1 2000年 -2009年中国 R&D投入变化

图2 部分国家 R&D经费支出的结构比较

为了提高企业的竞争力,中国政府非常注重自主创新,一直强调通过国家科技计划来推动科技进步,但这种方式是否真正推动了产业技术创新?尽管这一方式有一定的作用,但产业核心技术供给不足的局面并没有有所转变。因此,是加强政府对科技的干预和投入,还是更应该发挥企业自主的创新积极性,或是更加重视对国外技术的购买和 FD I,目前仍存在很大争议。尽管目前中国企业的研发投入占总研发投入的比例达到 70%以上,已接近发达国家水平,说明以我国企业作为研发主体的地位在不断加强。但总体而言,中国企业的研发能力还比较低,研发投入主要用于当期的产品开发,中长期投入很少,往往市场上流行什么企业就生产什么,产品创新缺乏技术积累。据统计,2009年全国开展 R&D活动的工业企业36387个,仅占规模以上工业企业的 8.5%,这表明只有不到十分之一的大中型企业在从事研发活动,而且约 2/3的大中型企业没有科技机构。尽管国家通过自主创新政策促进了企业技术创新,但企业对研发的重视程度仍然不高,2009年工业企业研发活动经费占主营业务收入的比重仅为0.71%,新产品销售收入占主营业务收入的比重只有 12.1%①数据来源:《第二次全国 R&D资源清查数据公报》。,科技对企业发展的支撑作用仍然较弱。目前中国企业研发经费主要用于完善现有产品和技术,仅 1/3用于创新范畴的新产品开发和基础研究,企业研发经费的 33%用于改进工艺从而提高效率和降低成本,31%用于以完善现有技术和拓展产品用途为目的的开发研究,24%用于完全新产品/新工艺开发 (估计 3年内能实现商业化),用于基础研究 (至少 3年内不实现商业化)的不到 9%②数据来源:国家统计局于 2006年 10月 22日发布的企业创新专项调查结果。。

目前,我国大学和研究机构仍然是基础研究的主要承担者,政府的研发支持也主要针对研究所和大学,而且研究所和大学的科研工作大部分都是在没有企业参加的情况下独立开展的,企业参与国家基础研究项目较少,基础研究领域的产学研合作较弱。如从国家自然科学基金面上项目资助单位的分布和承担国家“973计划”项目负责人的单位性质来看,企业参与国家基础研究项目太少,而且主要是少数几家国有企业唱主角③2004-2010年的国家“973计划”中累积有 20个项目有企业参与,几乎全为国有企业,其中中国石油天然气集团公司 7项,中国石油化工集团公司 5项,国家电力公司、中国核工业集团公司、大庆油田有限责任公司、中国航空工业第一集团公司、中国商用飞机有限责任公司各 1项。。2003年,政府投入研发经费共 461亿元,其中分配给研究机构和高校的研发经费分别为 320亿元和88亿元,两者占全部政府研发经费支出的 88.5%,而企业仅获得 48亿元的政府研发经费支持,占10.4%。随着跨国公司加快了在华研发的布局,出现了越来越多的外资研发机构,研发战略也逐渐由产品的本土化研发向基础和应用研究转变,高校、科研机构与跨国公司在基础研究领域的合作进一步加强,在一定程度上对本土企业形成了挤出效应 (温珂和李乐旋,2007)[35]。

基础研究的不足导致了中国产业自主创新能力的薄弱。在高技术领域,中国自主的核心技术一直缺乏。据统计,中国高技术领域中绝大多数发明专利来自外国企业和外资企业,信息技术领域的 90%、计算机领域的 70%、医药领域占60.5%、生物领域的 87.3%、通信领域的 92.2%的发明专利全为外国企业所有。2005年,我国高技术产业增加值占制造业比重为 8%,远低于发达国家的 40%,高技术产品出口中有 90%来自“三资”企业,几乎全部的光纤制造装备、集成电路制造装备的 85%,石油化工制造装备的 80%、数控机床的70%、医疗装备的 95%依赖进口。多年来,中国汽车摩托车、农用机械、电池、电视、手机、整机及芯片、化工材料、医药、食品、文具等行业纷纷遭遇涉外知识产权纠纷。例如,由于中国在 DVD方面缺乏核心专利技术,国外厂商已从中国企业出口全球的DVD播放机中收取了总数高达 30亿元的专利费用,数字电视中使用的音频、视频解码技术也正面临类似情况。

由上述分析引申出两个问题:第一,中国企业基础研究强度偏低是中国产业技术追赶过程中不可避免的现象吗?第二,中国产业自主创新需要坚持什么方向的基础研究?如何权衡好奇心驱动型、产业驱动型和政府驱动型基础研究?如何权衡政府计划和市场机制在基础研究资源配置的作用?

对于第一个问题,我们持否定答案。实际上,日本、韩国等在技术追赶过程中就非常重视基础研究,基础研究强度从未低过 10%。日本研发强度在 50年代中期达到 1%的时候,其基础研究强度就已经达到 20%,甚至在 1965年达到 30.3%,1985年下降到 12.9%,之后开始提升,最高曾达到35%。韩国在 1983年研发强度为 1%的时候,其基础研究强度为 18%,其后虽然下降,但是最低的1995年也达到 12.5%。而同样处于转型时期的我国,却长期保持着低于 6%的基础研究比例,这主要因为中国在技术追赶过程中过分强调市场导向,使企业和政府往往更关注试验发展,甚至认为可以采取先试验发展、后基础研究的原则。但是,这个原则被事实证明是非常错误和危险的,基础研究偏低并不是经济高速发展期的特定产物,不论是技术追赶还是技术跨越,基础研究都具有举足轻重的地位。

对于第二个问题,我们认为中国自主创新需要更多地关注和加强产业驱动型基础研究。企业的市场性质决定了只有产业需求驱动型基础研究才是企业的方向 (巴斯德象限而非波尔象限),政府计划型基础研究和好奇心驱动型基础研究由于偏离了产业需求方向,企业无法从中获取更大的收益。历史上,发达国家通过产业驱动型基础研究保持了持续的产业领导力。尽管目前美国产业已经改变了依靠大公司构建大型研发实验室的创新模式,但是美国产业的基础研究强度仍然保持在一个理想的范围。完成了经济追赶的日本企业也在近十几年中加大了对产业驱动型基础科学的投资,帮助日本实现了科学竞争力和产业竞争力的双赢(一个明显的例证是日本科学家在近几年中多次获得诺贝尔科学奖)。在全球化的科技、产业竞争环境下,中国产业通过廉价的土地和低成本优势谋取市场地位的传统模式已经陷入困境,这不仅是因为中国原材料、土地、劳动力成本的快速上涨,更因为诸如柬埔寨、越南等低成本优势更明显的地区已经更具制造吸引力,如果没有强大的产业驱动型基础研究作后盾,中国产业自主创新尤其是突破性创新是难以成功的。

四、基础研究是中国产业核心技术创新的关键

产业驱动型基础研究紧密联系着企业的创新过程。企业在产品创新中遇到的问题往往需要通过基础研究来解决,如抗生素、晶体管、原子能等重大创新都直接源于基础科学知识的突破。近 10多年来中国强调了高技术领域,创造了许多新的科技成就,但总的来说,对产业影响有限。例如,2004年中国的南车和北车公司都从国外引进 200公里 -300公里的高速列车技术,而且除了少数金属部件需要进口外,已经能够独立制造高铁车辆。然而高铁是一个非常复杂的综合性技术,属于复杂产品系统,企业逐渐意识到,如果不从事基础研究,将不能很好地吸收外部知识。如果不能解决产品背后的基础科学原理,一旦国外的高铁技术升级换代,中国高铁产业可能又要走上引进、落后、再引进、再落后的怪圈,这也是中国液晶面板工业曾经遇到的问题。

中国企业需要总结面向产业核心技术创新的基础研究管理规律。施乐公司曾作为一个反面典型被管理学家们告诫企业不要过分注重内部技术研发而导致创新失败。由于施乐的科学家们并没有很好地扮演公司科学家的角色,而是把自己当作那些由好奇心驱动的科学家,沉醉于科学发现而不是技术创新,这种与公司战略和产业发展相脱离的基础研究,使施乐公司一方面拥有大量的技术发明和专利,另一方面企业竞争力在不断下降。因此,企业无论是直接参与基础研究,还是间接参与基础研究,都需要将基础研究战略与企业战略匹配。在产业驱动型基础研究模式下,企业的大量介入增加了对基础研究成果应用前景的关切程度,使科学突破与产业技术发展的关系更加密切。在这种情况下,从国外获取技术的企业,往往提出的是产业需求,然后或者通过国家行为,或者通过企业和大学、研究院所的合作,归纳科学问题,产生若干课题,最终形成核心技术。过去的几年,中国企业从国外引进技术的先进和复杂程度与国外主流技术越来越接近,很多先进技术背后的基础性原理,特别是涉及到与中国国情有关的基础性研究,国外已经没有先例供我们参考,需要中国自己去完成。例如中国研发和制造的高速列车,既要适应南方潮湿的环境,又能适应北方寒冷的气候,这些产业需求的背后,必然促使企业产生对基础研究的需求。可喜的是,在战略性新兴产业发展中,例如太阳能、高速列车、物联网等,中国一些高技术的企业已开始承担基础研究项目。

产业技术创新是一种不确定性的活动,企业基础研究不能采用计划的思维模式。尽管大学和研究所在新兴产业的发展中可以发挥重要作用,但产业创新最终还得靠企业。产业驱动型基础研究不仅提高了企业研究基础科学的积极性,而且由于紧密联系产业趋势和市场需求,也极大地保证了研究的效率和对产品 /工艺创新的支撑,因此是一种有效的研究模式。在这方面,日本企业的经验值得借鉴。从 20世纪 80年代开始,日本企业集体性地加大了产业驱动型基础研究的力度,约有四分之三的日本企业从事基础研究,包括为解决某种产品研究问题所作的基础知识探索、为提高现有材料或工艺性能及降低成本的探索、掌握新技术、研究超越现有专利的技术、掌握基础与支撑技术、研究测试技术和分析方法、探索可能利用的现象和物质等。日立、东芝、佳能、NEC等公司设置或加强了基础研究实验室,强调资助那些预计不能以某种方式立即应用的研究。日本电话电报公司 (NTT)明确规定基础研究面向长期目标,是公司财政开支的优先领域 (Calderinia&Garroneb,2001)[16]。日本企业长期加强那些与产业高度相关的关键性基础科学与技术,大多数都与公司的技术强项相关联,所探索的科学现象紧密联系所在产业的未来方向,比如日本化工企业的化学研究水平相当高,因为这跟产业技术趋势是紧密相关的。医疗器械和分析仪器制造商岛津制作所曾经因培养出世界级科学家田中耕一 (2002年获得诺贝尔奖)而闻名于世,公司长期致力于通过基础研究实现生命科学诊断设备方向的技术突破,以便于随时把最新的研究成果转化为商品仪器。这种基础研究导向不仅吻合国家发展目标,更主要是夯实了企业生存与发展的根基。这种产业驱动而非好奇心驱动的基础研究,帮助日本公司在科学实力得到提高的同时,也显著增强了公司竞争力,避免了当初施乐公司犯下的错误。

中国企业应该学习微软公司培育的面向未来的基础研究文化。尽管微软面临的财务压力越来越大,但公司坚持认为基础研究关系到公司的命运,强调探索一些尚无应用前景甚至在 10年或 20年内都不能实现的东西。为此,公司对微软研究所的近千名科技人才给予了很大自由,没有对他们的研究方向提出业务支持上的限制,这种不加限制的“无心插柳柳成荫”的研究文化使微软一直引领行业的科技方向 (比如,微软新近推出的 Natal游戏系统,就是在研究所设在英国剑桥的实验室取得的研究成果基础上开发而成的;必应 (Bing)搜索引擎则包括了微软研究所的某些创新成果)。最近的研究表明,随着基础研究实力的增强,微软对在机器人、医疗保健、安全和隐私等领域中取得重大进展充满信心,这为微软计划推出突破性的新产品做好了准备。

中国企业往往将基础研究寄托于公共研发,但公共研发是否能承担起满足产业基础研究的使命,到目前为止仍然没有明确的答案。试图用国家的公共研发来替代本该企业作为核心主体的产业驱动型基础研究,不仅不现实,资源配置的效率也不高。Coase(1974)[37]的观点表明,如果企业从基础研究中获得的收益显著地超过支付成本和溢出成本,那么企业仍然愿意独立 (或联合)从事具有公共产品性质的基础研究活动。我们不能套用公共品思维衡量企业基础研究的合理性,将非独占性 (inappropriable)和易转移性(transferable)作为企业忽视投入基础研究的借口,因为符合产业发展方向和未来市场需求的、经过精心筛选和前景预测的产业驱动型基础研究项目,其间接的产出和潜在效应将具有高度的专用性和异质性,这种知识是不易转移的。这样看来,即便假设公共研发能有效替代企业内部基础研究,但公共研发所产出的间接结果既不能轻易地转移到产业中去,也难以内化为单个企业的科技能力。

近 10多年来,从基础研究向应用研究和试验发展过渡的周期大大缩短,促使发达国家企业开始在基础研究领域加大投入 (温珂和李乐旋,2007)[35]。中国企业不仅要通过应用研究和实验发展“知其然”,更通过基础研究“知其所以然”,因为应用研究中包含的许多科学原理也需要由基础研究来解决。企业需要合理运用开放式创新模式,因为对外部知识的使用并不能取代企业自身的知识创造,企业对基础研究活动的投入越大,就能更好地吸收公共研发的成果并将之付诸于产品 /工艺创新。Cohen&Levinthal(1990)[38]认为企业需要通过内部研发来构建吸收能力,以有效地将外部知识整合到新产品 /工艺开发中,他们将内部研发费用作为吸收能力的解释变量,强调基础研究在企业学习中的关键作用,是企业消化和利用外部新知识的能力 (吸收能力)的基础。研究表明,内部基础研究投入水平高的企业能更愿意和更有效地从外部知识溢出中受益,与那些研发密度低的企业相比,基础研究强度高的企业能更频繁地引用那些远离自身的公共研发结果 (Beise&Stahl,1999)[22]。许多创新领先型企业即使在与大学进行研发合作后,还仍然保持很高的内部研发投入水平 (Berman,1990)[39]。

为了解决中国产业的核心技术创新困境,需要思考三个方面的问题:一是中国产业创新应该跨越基于国内市场细分的创新战略。中国企业应通过挖掘国内市场和开拓国际市场的“两栖”战略,提高自主创新的全球影响力,而不能仅仅关注一个国家的市场 (如华为、中兴通讯已有 70%的市场份额来自海外)。二是中国产业创新应该坚持自主研发为主的创新战略。建立一流的研究开发实验室是突破性创新的组织保障。目前,中国企业从事基础研究的比例非常低,有一流开发设施和人才的企业更少,应该加强超过两年以上需求的技术前沿研究,告别“拿来主义”。三是中国产业创新应该坚持合理的开放式创新战略。企业应加强与科学院和大学的技术合作。由于中国大量企业过去从事 OEM,是被动地响应市场需求,缺乏原创的动力,通过加强企业之间以及与大学和科研机构的国际性合作,能突破市场的短视行为,为企业提供突破性创新的技术路线,帮助企业获得更多的政府支持。

五、结语与建议

基础研究是中国产业核心技术突破性创新的关键。尽管中国企业已经通过渐进性创新完成了多个产业领域的技术追赶,但随着专利和标准日益主导产业发展,后发优势被先发优势取代,后发企业技术追赶的难度加大,基于科学创造的突破性创新成为竞争新规则。如果中国产业的发展继续忽视基础研究,就只能在新兴技术产业发展中再次回到技术追赶的道路。为此,我们需要对目前支持基础研究的方式进行重大调整,完善面向自主创新的企业基础研究投入结构和投入机制,加大对产业驱动型基础研究的投入并且优化资源配置。

(1)在研发资源配置上,更好地发挥政府计划和市场机制的互补作用,诱导中国企业增加基础研究投入。当前,中国长期以来的科技计划型产业创新模式遭遇挑战。中国受计划经济和前苏联的影响,对科学地位的认识要早于对市场经济重要性的认识,已经形成了科研院所和大学主导的创新体制,把科技作为稀缺的资源,通过专门的体制给以保障,使大量科技资源向科研院所和大学集中,企业的创新能力受到限制。近 30年来,中国基本采用以科技为基础的创新道路,包括通过科技计划实现的科技成果产业化、高技术产业化、技术转移等。受“两弹一星”影响,把科学技术与国家安全联系在一起 (突出国家战略需求高于产业和市场需求),这一观念也影响至今。如果所有行业都需要国家来进行共性技术研究,又回到了计划经济思维模式。尽管近年来我国以科技为基础的创新取得了一定成就,但以大学研究为主导的技术转移和创新的效率较低、产业创新能力增长较缓、成果转化缺乏动力、各方利益冲突等问题仍然亟待解决。只有最近的国家中长期科技发展规划才有所改变,强调促进企业的创新能力,启动以大飞机为主的重大专项等。

(2)中国的大学和科研院所在进一步提高学术型基础研究能力的同时,应加强产业驱动型基础研究。缺乏关注产业发展的需求和未来趋势的纯基础研究 (尽管这是国家科学能力的基石),很难提高中国产业的核心技术创新能力。中国的大学和科研院所在基础研究上有两个弊端:一方面,一些大学教授和研究人员过多地考虑了研究的商业利益,做了太多能快速商业化的开发研究和试验发展,不愿做与理论相关的枯燥和不可预期的基础研究,角色错位现象严重。另一方面,尽管国家每年加大了对纯基础研究的投入,但中国的创新和成果转化机制 10多年来没有根本性转变。由于基础研究绩效的评价仍然是论文和专利,许多大学教授和研究人员乐于做有资金保障的纯基础研究,不愿意做应用性基础研究,从而导致了新一轮的“回归象牙塔”现象,导致许多科学研究脱离企业需要。我国的论文水平已经排到世界第二(纳米等一些学科已经成为世界第一),但真正走向产业化的非常少。如果中国的大学和科研院所只关注 R&D的后端 (开发研究和试验发展),或者置产业需求于基础研究之外,那么中国产业的核心技术发展就会一直受制于外国竞争者,就不能实现真正的自主创新。比如高速铁路,中国依靠大量引进国外最先进的技术实现了跨越式发展,而一旦国外已无最新技术可以引进,中国高铁产业的技术发展就会失去方向,因为中国缺乏了解高铁的基础性科学原理。

(3)应该通过政策引导、优化外部环境等措施,着力推进中国企业成为产业驱动型基础研究的主体。总体上看,中国企业的优势在于低成本,能力是市场细分,大多企业处于世界产业价值链的低端,大多没有对基础研究的需求。而且随着中国加入WTO,外部竞争力压力剧增,企业即使认识到基础研究的重要性,但在“不创新等死、创新找死”等观念,以及将技术快速商用化及提高利润空间的浮躁心态的驱使下,许多企业最终还是选择继续强化低成本优势和市场挖掘能力,普遍缺乏研发投入的动力和精力。国家自主创新政策的一个重要导向就是要激发企业研发的动力,着力培养企业的应用类基础研究能力,这就要求政府有新的机制体制,因为尽管政府支持的基础研究成果对产业研发具有溢出效应,但不能期望科技计划型基础研究能有效解决中国产业的核心技术问题,这在中外都是如此。在科技创新及产业发展政策上,政府应该通过财政政策、经济杠杆和管理体制创新,引导企业从事面向产业需求的基础研究,因为只有企业自己最清楚所在产业的技术发展趋向。绝大多数产业化应用技术研发项目来源,要从目前由高等院校、科研单位申报、政府主管部门审批下达为主,改为由企业提出需求并招标,高等院校和科研单位通过竞标获得,国家视项目的重要性提供必要的条件和政策支持。在产业应用领域,要真正建立以企业为主体的创新体系,资源向产业升级和市场导向的创新倾斜。

(4)中国企业可以实施以自主研发为主的开放式创新模式,通过整合全球知识来提高基础研究能力。对于中国企业而言,全球化开启了难得的向全球领先企业进行网络学习的机遇,但开放式创新应该建立在自主研发的基础之上。脱离了内部基础研究的开放式创新,不仅不能吸收到最新的科技创新知识,反而容易成为跨国公司进行全球创新和生产布局的资源提供者。中国企业应避免忽视内部技术储备的过度开放的创新模式,因为获取和学习知识的条件在于企业内部的知识基础。对关乎产业核心技术发展的基础研究,中国企业一方面要加强内部研发能力建设,在基础研究、开发研究和试验发展上保持动态平衡。另一方面要加强与大学科研院所的研发合作,充分利用全球创新资源加快技术研发和产品创新。

[1]程鹏,柳卸林 .对政府推进自主创新战略的一个评价[J].科学学与科学技术管理,2010,(11):19-26.

[2]柳卸林 .我国产业创新的成就与挑战 [J].中国软科学 ,2002,(12):109-114.

[3]Bush V.Science and the Endless Frontier[M].National Science Foundation:Washington,DC,1945.

[4]Nelson R R.The Si mple Economics of Basic Scientific Research[J].Journal of Political Economy,1959,67(3):297-306.

[5]Arrow K J.Economic Welfare and Allocation of Resources for Invention[A].in Nelson,R.R.(eds.)The Rate and Direction of Inventive Activity[C].Princeton University Press,Princeton,N.J.,1962:609-625.

[6]Rosenberg N,Birdzell L E.Science,Technology and the Western Miracle[J].Scientific American,1990,263(5):42-45.

[7]特伦斯·基莱 .科学研究的经济定律[M].王耀德等译 .石家庄:河北科学技术出版社,2002.341-448.

[8]Pavitt K.Public Policies to Support Basic Research:What Can the Rest of theWorld Learn from US Theory and Practice(andWhat They Should NotLearn)[J].Industrial and Corporate Change,2001,10(3):761-779.

[9]CallonM.Is Science a Public Good[J].Science,Technology and Human Values,1994(19):345-424.

[10]高旭东 .自主创新:企业迷途?[J].科技促进发展,2006,(10):24-31.

[11]路风 .自主创新需要勇气 [J].决策与信息,2006,(6):15-19.

[12]葛沪飞,高旭东,仝允桓 .我国企业自主研发内生信心因素实证研究[J].科学学与科学技术管理,2010,(4):14-20.

[13]CalvertL.告别蓝色天空:基础研究概念及其角色演变 (冯艳飞译)[M].武汉:武汉理工大学出版社,2007.

[14]Dearborn D C,R W Kneznek,R N Anthony.Spending for Industrial Research,1951-52[M].Harvard University Graduate School ofBusiness report,Cambridge,MA.1953.

[15]OECD.弗拉斯卡蒂手册 (第 6版,张玉勤译)[M].北京:科学技术文献出版社,2010.

[16]CalderiniaM,Garroneb P.Liberalisation,Industry Turmoil and the Balance of R&D Activities[J].Information Economics and Policy,2001(13):199-230.

[17]StokesD.Pasteur’sQuadrant:Basic Science and Technological Innovation[M].Washington,D.C.:Brookings Institution Press,1997.

[18]Leydesdorff L,Etzkowitz H.Emergence of a Triple Helix ofUniversity-Industry-Government Relations[J].Science and Public Policy,1996,(23):279-286.

[19]SalterA J.&Martin,B.R.The EconomicBenefitsof Publicly Funded Basic Research:A Critical Review[J].Research Policy,2001,(30):509-532.

[20]Mansfield E.et al.Academic Research and Industrial Innovation[J].Research Policy,1991,(19):1-12.

[21]Mansfield E.Academic Research and Industrial Innovation:An Update of Empirical Findings[J].Research Policy,1998,26(1):773-776.

[22]BeiseM,Stahl H.Public Research and Industrial Innovations in Germany[J].Research policy,1999,(28):397-422.

[23]Marsili O.The Anatomy and Evolution of Industries:Technical Change and Industrial Dynamics[D].Doctoral thesis,SPRU,University of Sussex,Brighton,1999.

[24]Rosenberg N.Why Do Fir ms Do Basic Research with Their Own Money[J].Research Policy,1990,(19):165-174.

[25]Pavitt K.The Social Shaping of the National Science Base[J].Research Policy,1998,(27):793-805.

[26]Li m Y T,Song CH H.An InternationalComparative Study of Basic Scientific Research Capacity:OECD Countries,Taiwan and Korea[J].Technological Forecasting and Social Change,1996,(52):75-94.

[27]Beesley,L G A.Science Policy in Changing Times:Are Governments Poised to Take FullAdvantage of an Institution in Transition[J].Research Policy,2003,(23):1519-1531.

[28]Joglekar P,Hamburg M.An Evaluation of Federal Policy Instruments to Sti mulate Basic Research in Industry[J].Management Science,1983,29(9):997-1015.

[29]OECD.OECD Reviews Innovation Policy:China[R].OECD,Paris,2008(Forthcoming)

[30]Mansfield E.Basic Research and Productivity Increase in Manufacturing[J].The American Economic Review,1980,70(5):863-873.

[31]Payson S,Jankowski J.Sixth Year ofUnprecedented R&D Growth Expected in 2000[M].National Science Foundation,Arlington,VA,2000.

[32]W illiams K et al.WhyAre the British Bad atManufacturing[M].Routledge,London,1983.

[33]Rosenbloom R S,SpencerW.(Eds.)Engines of Innovation[M].Harvard Business School Press,Boston,MA.,1996.[34]Hicks D et al.The Changing Composition of Innovative Activity in the US—A Portrait Based on Patent Analysis[J].Research Policy,2001,30:681-703.

[35]温珂,李乐旋 .从提升自主创新能力视角分析国内企业基础研究现状[J].科学学与科学技术管理,2007,(2):5-10.

[36]Payson S.National Patterns of R&D Resources[M].Washington:National Science Foundation,1998.75.

[37]Coase R H.The Lighthouse in Economics[J].Journal of Law and Economics,1974,(2):357-376.

[38]Cohen W,Levinthal D.Absorptive Capacity:A New Perspective on Learning and Innovation[J].Administration Science Quarterly,1990,(35):128-152.

[39]Berman E M.The Economic I mpact of Industry-funded University R&D[J].Research Policy,1990,(19):97-114.

(本文责编:润 泽)

Basic Research Is the Source of Industrial Core Technological Innovation in China

L IU Xie-lin,HE Yu-bing

(M anagement School,Graduate University of Chinese Academ y of Sciences,Beijing100190,China)

In China,there is a dilemma that industrial core technological capability lags behind the pace of economic growth.Based on the American experience,we find that basic research is the key for industry innovation.But after the national strategy of indigenous innovation in 2006,the growth of the input for basic research has been still slower than that of applied and experimental research.We argue that thisphenomenon can be negative to indigenous innovation.The conclusion of the paper is this:government should spend more money on this kind of basic research that has strong implication of industrial innovation and large companies should spend more money on basic research to target the breakthrough of the core technology.

basic research;core technology;indigenous innovation

G311

A

1002-9753(2011)04-0104-14

2011-01-05

2010-03-30

国家自然科学基金重点项目“全球化,突破性创新与产业领导力研究”(70932001)。

柳卸林 (1957-),男,浙江衢州人,中国科学院研究生院管理学院教授、博士生导师,研究方向:科技政策与创新管理。