迎春的花儿(散文)

2011-10-09文丨王智量

文丨王智量

迎春的花儿(散文)

文丨王智量

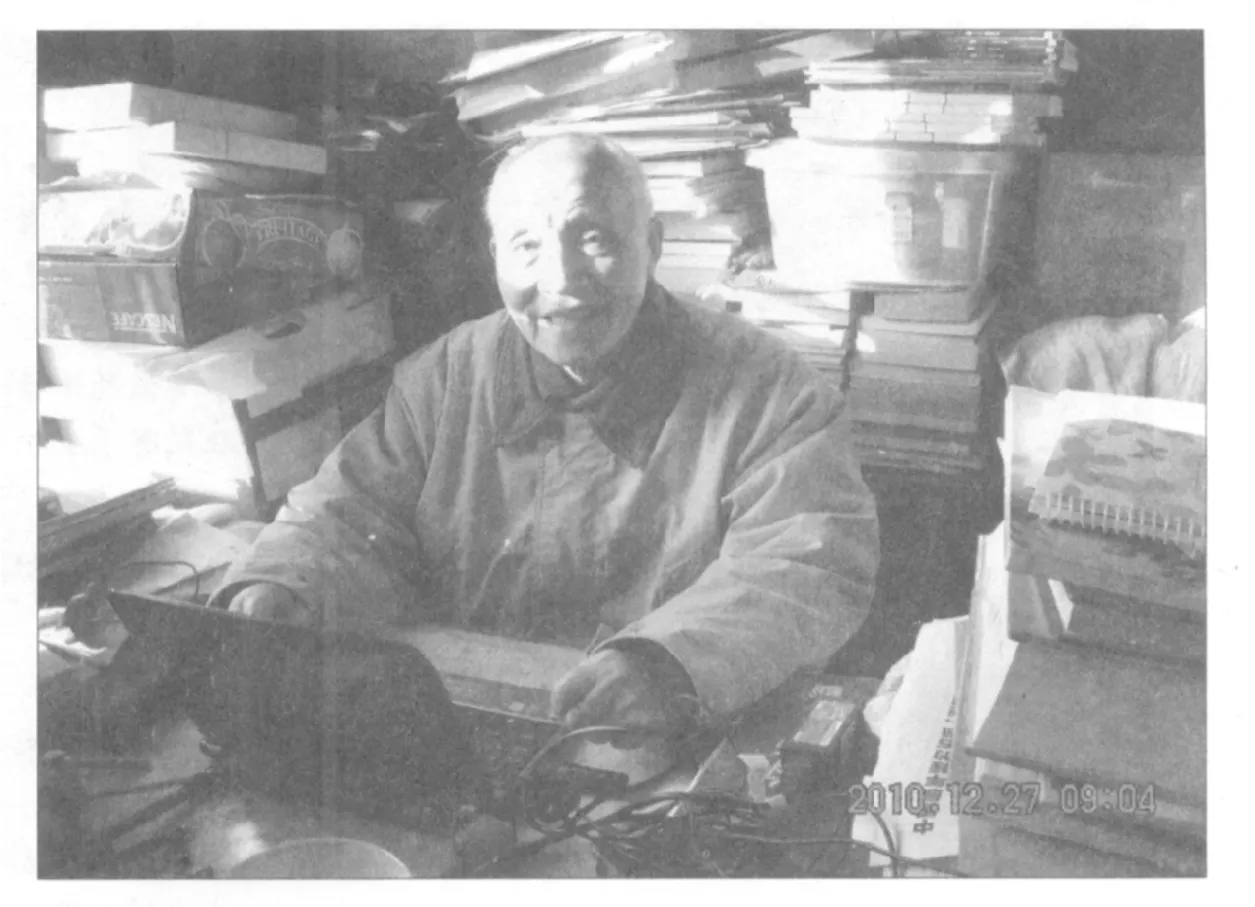

王智量丨

生于1928年,江苏江宁人。1952年毕业于北京大学俄语文学系。历任北京大学教师,上海华东师范大学教授。著有专著《论普希金、屠格涅夫、托尔斯泰》,长篇小说《饿饥的山村》,主编《俄国文学与中国》、《外国文学史纲》,译著《叶甫盖尼·奥涅金》、《上尉的女儿》、《安娜·卡列宁娜》、《前夜》、《贵族之家》、《屠格涅夫散文选》等,共出版专著、创作、译著和主编书籍30余部,另外还发表有论文、专著、小说、诗歌、散文等。

我的家乡在中国的西北部,那里是一望无际的黄土。人死了埋在黄土中,垒起一只大大的土堆,就是“坟”。在坟堆的顶部,人们习惯地种满迎春花。每到冬末春初时,远远望去,田野中,一个个黄土堆上,盛开着一簇簇艳丽的、金黄色的花朵,煞是好看。

五十六年前,正当迎春花盛开的季节,一个阳光明媚的日子,我和我青梅竹马的女友素颖,携手漫步在郊野。眼前那一簇簇艳丽的黄花,让她忽然想到向我提出一个问题来。

她问我:“为什么,迎春的花儿,偏开在坟头上?”

这句突如其来的问话,在我的心头激起想象的波澜。我便把我一时间产生的几个想法说给她听。对我的几个回答,她似乎都听得进,又似乎都不满意。她那双大而深沉的,黑黑的,美丽的眼睛仰望蓝天,嘴里自言自语地重复着她向我提出的问题:“为什么,迎春的花儿,偏开在坟头上?……”

这天夜晚,我把她的问题和我的回答,以及她后来的自言自语,如实记录下来。这些不经意说出的话,连贯起来,像是一首小诗呢。我便把它寄给当地报纸的副刊,居然登载出来。当时还曾赢得不少同好的喜爱,甚至有一位喜爱音乐的大学生还把它谱成了歌曲。

今天,在远离故土的澳洲墨尔本。一株艳丽的金黄色的迎春花,忽地搅动了我的记忆。我的脑海中,竟然一字不差地,浮现出五十六年前的那首小诗。我便再一次把它记录下来。

为什么

迎春的花儿

偏开在坟头上?

它在对枯骨

夸耀自己美丽的容颜。

它在说:

“墓中人,

你可知,

大地上又是春天。”

它象征着:

青春的脚下

埋葬着死亡。

……

为什么

迎春的花儿

偏开在坟头上?……

光阴似水,素颖妹弃世,已经多年。我不知,她的坟头上,今天是否也盛开着一簇金黄色的,艳丽的迎春花。

2000年8月8日清晨三时在墨尔本

我把这篇写于澳洲的短文放在这个集子里,用以纪念素颖。其实这也是我在茫茫人海漂浮的这些年中,一件不能忘怀的大事。作为我的“记忆与怀念”的一个组成部分,它放在这个集子里好像非常合适呢,只需要把2000年写下的那句“五十六年前”改成“六十五年前”就是了。这篇短文既是我早年感情生活的重要的记录,也是我在澳洲漂浮的那几年生活的一个小小的记忆。 它发表在写出以后几天墨尔本的一家中文报纸上,现在,我把那张泛黄的报纸剪开,取下它来,贴进这个集子,心头真有一种说不出的滋味。

2009年10月 30日智量附记于上海2010年4月于上海华东师范大学

又:上次写了上面这些话以后,总觉得言犹未尽。请允许我把故事和我的记忆再说下去。

那一年大约是1944年,我在西北一个小城里读高中一年级。那里是抗日战争时期大后方的一个文化教育中心,有好几所大学和很好的中学,我所读的中学就是当时国内最好的。一所师范大学的艺术院系经常在当地举办一些文艺演出,我每次都会去观看。有一次,他们上演一出非常感人的歌剧,讲的是敌占区一个小女孩的故事,万恶的日本鬼子杀死了她的父母兄弟和所有的亲人,她无衣无食,孤苦伶仃,流浪街头。当主角的那个年纪不大的演员表演得尤其精彩,她在台上反复唱着全剧的主题歌《妈妈是太阳》:“妈妈是太阳,妈妈在天上,我要妈妈抱,妈妈,来抱我……”这时,台下的观众先是随她一同哼唱,接着就全场一齐大声地唱起来,大家越唱越动情,越唱越激烈,许多人都痛哭流涕 。是她的歌声激发了人们的爱国热情和对侵略者的痛恨。她的这几句歌词我至今仍然记得,而且会唱。

在那次歌剧演出后不久,有一天,我们正在上课,班主任老师把一个女孩领进教室来,他说,这是新来的插班生,让我们欢迎她,并且要大家在以后的学习中帮助她。我吃惊而又高兴地发现,她就是那个在台上唱《妈妈是太阳》的女孩。

从此我和她便一天天接近,并且成为好友。对,她就是素颖。

我们不仅成为好友,而且,应该说,我们,两个十几岁的少年人,是在开始品尝恋爱的滋味。我们每天一同做功课,放学了,我送她回家,周末休息时,她也会从家里溜出来,我们一同读书和游玩。往往是,两人找一个偏僻的树林或是坟园,背靠着大树或是人家墓前的石碑,紧紧偎依在一起。我们唱歌,倾谈,或是无言地轻轻一吻,享受我们纯洁的青春的甜蜜和快乐。冬天天冷时,我们会钻进附近砖窑的门洞里,一坐就是几个钟头,那里又暖和又没有人来打扰。

这样过了大约一年多,由于情不自禁,在我送她回家时,我们两人往往会手牵手地走在小城的大街上,那是一个人口很少民风古朴并且还很守旧的小城,而她的父亲又是当地的商会会长,这就在许多人中间传出了种种的流言,终于她的父亲知道了我们的关系。

她的父亲是一位比较开明的士绅,很有修养,他没有采取任何粗暴的做法,而是先进行仔细的调查。他到学校找过我们的班主任,还派人到七十里路以外我家的住地去了解了我父母的情况,然后他作出决定。

他的决定是,要我住到他们家里去。借此向所有人宣布,我和他的女儿之间是完全正常的,得到家庭同意的关系。也就是说,她的家庭已经接受我作为一个未来的女婿。这样,便消除了人们的流言。

我住在她家期间,和她两人接近的时间比以前更少了。每次她到我住的厢房里来时,她的小弟弟王作人一定要跟在她身后,不许我们两人单独在一起。就连上学也不许我和她一同走。我们还是只有在学校时才能交谈几句。或是偷偷溜到田野间去玩玩。每天清晨,为了叫我起床,她会在她的房间里对着窗外唱歌,而我也在起床后故意把房门弄得嘎嘎地响,告诉她我已经起来。

我在他们家里住了一年多,转眼到了1947年初,再有半年我们就要高中毕业了,这时我和素颖心里想的是怎样能够进入大学,尤其是我,在父母亲和两个哥哥的鼓励下,早已下定决心要继续读书,而且自信能够考上大学。素颖当然是支持我的。她的学习成绩不如我,对于考大学信心不足,但是也随我一同做着考大学的一切准备。

就在这时,我发现,有一天,他们家里来了几个裁缝,支起案子做起衣裳来。而且是要大做一番的架势。她母亲买来一大批红红绿绿的绸缎和布料,在非常认真地和裁缝们研究和计划着。原来他们是要给素颖做嫁妆!他们的安排是,一等六月份我们高中毕业考试结束,马上给我们举办婚事。

结婚?!我才不到二十岁,素颖比我还小两岁,我们现在就结婚?我们还上不上大学?我们对自己这辈子的将来该如何安排和打算?马上七月份就要大学入学考试,如果按他们计划的时间结婚,我和素颖还有可能去考场应试吗?我就永远留在这个小城里,做一个乡绅地主家的上门女婿,就这样过一辈子吗?

我决不愿意这样!

怎么办呢?我当然首先是找素颖商量。她也知道我们两人的前途是大事情,但是她不敢违抗她父母的主意,她并且还很有一种马上享受两人成天拥抱在一起的天真的愿望。不管我怎样对她阐述和分析,她虽是点头同意,两只大而美丽的眼睛定定注视着我,却一言不发。在我再三逼问下,她才说出她的意见。她说,结就结吧,反正我们是要结婚的。结完了,再去考大学好了。

听她这样说,我真是着急了,我告诉她,那样的话,我和她是肯定考不上大学的。她说,今年考不上明年再考嘛。我问她,明年你生一个小孩,而我也荒废一年,我们还有可能上大学吗?她瞪着两只大眼睛直视着我,抿着漂亮的嘴唇,不说一句话。我再次用同样的话问她,她才犹犹豫豫地回答说:

“那他们(指她的父母)的话怎么能不听?他们也是为我们好呀。再说,妈妈告诉我,你的父母也都是同意我们现在就结婚的。”

我能够立刻摸清她的思想。她不敢违背她父母的意见,而同时她又天真地向往着那种神秘而又甜美的新婚生活。我不知该怎样说服她。她见我沉默,回头看了看,见旁边没人,便依附在我的胸前,抬头仰望着我的眼睛,用她对我惯用的撒娇口吻对我说话。她知道,用这样的口吻对我说话,我是只能同意不能反对的。她说:“我们就明年再考大学吧。结了婚,我们就痛痛快快、亲亲热热、舒舒服服过一年,享受我们的青春和幸福,你不愿意吗?我愿意!我想要我们天天、日日夜夜在一起!”

我无言以对。两手紧紧搂住她柔美的身躯,低头用我的双唇迎接她抬起脚跟递来的双唇。

在对6种景天茎段扦插生根的观察统计中发现:德国景天扦插茎段生根比较快,对照调查统计扦插第10天时的生根率,从表1可以看出,用IBA浓度为100mg/L处理时,6个景天品种的扦插生根率均显著高于试验对照,而其它IBA浓度处理均没有达到。但所有品种的生根率都高于清水对照。在6个不同景天品种间,卧茎景天、德国景天的生根率较高,分别达到81.5%和80.1%,三七景天品种最低,生根率为60.8%,由此100mg/L的IBA处理可作为本实验中景天生根的最佳浓度,其中卧茎景天、德国景天品种最为适宜。

我没有再说话。

她以为我是完全接受了她的主意。转过身去,像一只小鸟一样快乐地飞走了。望着她远去的背影,我在欣赏、怜惜、又感到某种悲哀的心情下,独自漫步走到了那个小城外的那条名叫汉江的大河边上。我必须认真思考一下眼前的事情,给自己找出一个答案和下一步的做法来。

我坐在河岸上,仰望蓝天,静静地思考着。

明年再考大学,这几乎是一句空话。如果我们当年不趁热打铁,立即应试,一年后,尤其是沉浸在新婚甜蜜中的一年以后,功课会忘得干干净净,根本没有考上的可能。而且当时内战正酣,从当地去南京上海一带必经的陇海铁路随时会被切断,明年甚至根本走不出去。

那就留在她家里,接受他父亲给予的几十亩田地和一家店铺,当个小地主和小老板,跟她生几个儿女……那我算是一个什么人?我从小心中满怀着的理想,我的父母和哥哥们对我的全部期望都将化为泡影,我愿意这样度过我的人生吗?

那么,出路在哪里?

这时我唯一可能想到去寻求帮助的,是我的两个亲爱的哥哥。大哥智理在上海,二哥智育在南京。他们从来是我的保护者和最信任的人。而这时,写信给他们,再等他们的回信,已经来不及了。那时因为打仗,邮路很不通畅。我想到,只有发电报这一个办法。于是我立刻想好了这样的电文:

“立即来信说如我现在结婚就不供我上大学,以为我解脱。”

这时她和她的父母亲和全家的人都一心一意在准备着一场盛大的婚礼,她家的一些远近亲戚甚至已经把彩礼送来了,小城里的一些富商大户都在酝酿着祝贺。

而十天以后,我的二哥智育从南京写来了一封态度坚决而且严厉的信,他甚至说,如果我如此愚蠢、短视和不求上进,他不仅不会再供给我继续上学的费用,而且从今以后不要我再做他的弟弟。因为我是一个没有出息的人。

她的父亲经过两天的考虑,最后无奈地做出了这样的决定:暂不举行婚礼,让我先去南京和上海考大学,而把素颖留在家里,和他们一同继续准备婚礼。他们要我考完试马上回来结婚。

这时我们的中学毕业考试刚刚结束,我立刻乘上翻越秦岭山脉的长途汽车奔赴南京和上海。当素颖站在汽车站的栏杆外面对我挥手道别的时候,我真想从车上下来把我发电报给哥哥的事情告诉她,但是我没有。我至今为我当时没有告诉她真实的情况而愧恨。

从此一别,就是四十年!不仅仅是四十年的分离,而且是真正的劳燕分飞,是永远的分手和诀别!

……

四十年过去,大约在1990年前后,我去四川成都参加一个会议,同房间住的一位华中地区来的教授和我闲聊,说起他们当地文革时期的故事。他不经意地说到他很敬佩的一位女同志,她是当地报社的社长,许多委员会的委员,全国行业协会的领导。这位老师说她的水平怎样的高,文章写得怎样的好,性格怎样的坚强……他说到一件关于这位女同志的生动故事。说在文革高潮时,她被造反派拖到一个高高的旗杆下,告诉她,如果她爬上这根旗杆去,就说明她是一个革命派,他们就可以不再殴打她。这当然是卑劣的恶作剧,然而这位女同志只是横眉冷对,朝这群造反派恶棍鄙夷地一笑,便真就爬上了那个旗杆。等那群恶徒不再管她,四散走开后,她才从杆顶上滑下,半途中旗杆断裂,她跌落在地上,昏死过去……

听到这里,我立刻问:“这位女同志叫什么名字?”这位先生没有立刻回答我的问题,他不停地继续说下去:“这样好的一个女同志,可是命不好啊!就在几个月前,她爱人,一个比她级别还高的老干部,出车祸去世了……”

我打断他,再次问这位先生:“她叫什么名字?”

“叫樊堃。樊梨花的樊,堃是两个方字下面一个土。”

樊堃?!我的心立刻跳动得又急又紧。我知道她是谁了!她就是我四十年来遍寻无着的素颖!我知道,素颖的母亲姓樊,她的父亲名叫王茂堃。一定是她,是我的素颖!她在投身革命以后就用了这样的假名。当时从国统区到解放区参加革命的同志,为了家庭和亲人不受国民党的迫害,都是改用一个假的名字的。

我找到我的素颖了!

我决定立即去那个城市见她。我从成都赴重庆,取道长江直奔那里。一路上我的好友王志耕陪伴着我。

我在她的“社长办公室”里见到她。一位两鬓斑白、朴素而颇有些领导威严的女同志坐在她的硕大的办公桌前,我坐在她对面的照例是她的被接见者的座位上。

我们四目凝视,片刻间相对无言。我极力在她的举止形态和面容上寻找当年的素颖的痕迹。我似乎找到一些,但是微乎其微。而她的确就是我的素颖。当年我的素颖。

我事先,在长江的轮船上,想过许多遍的话,此时不知如何说起。我想的是,我要在见到她的第一时刻,握紧她的手,也许是拥抱着她,和她一同回忆她的“妈妈是太阳”的演唱,回忆那首《迎春的花儿》的小诗。并且,更重要的是,我要对她说出当年我怎样瞒着她发那封电报的事……但是此时此刻,面对这样一位陌生而又熟悉,亲近而又疏远的女同志和领导者,我一句这样的话也说不出。

那天从她那里回旅店的路上,沿途路边开满了金黄色的美丽的迎春花。我顿时想起当年那首小诗中的语句来。“为什么,迎春的花儿,偏开在坟头上……”我没有多想下去,不知为什么,心头浮起一片阴云。

回到上海大约两个月以后,我的一位在她那个城市工作的朋友来信告诉我说,据他知道,樊堃同志生了病,住在当地一所大医院里。当地领导为她专门成立了医疗专家组,可能病得不轻。我震惊了,我想我必须为她做点什么。在同系的一位老师的帮助下,我买到第二天的飞机票,立刻赶到她那里。一路上我还在想着,这次去一定要把上次没说的话全都说出来。

我一下飞机就赶到医院,在高干病房的医生办公室里向那里的医生和护士再三恳求,请他们同意我进去探视。但是他们不同意。他们说,樊堃同志现在情况很不好,已经不能说话,处于半昏迷状态,他们只答应在她神智清醒的时候把我的关心和探视转告给她。他们而且建议我不必在那里停留,还是回上海去工作吧。因为我不可能为她的治疗做任何事情。在我一再的要求下,他们带我来到她病房的门外,我从门上的一小片窗玻璃中望见她躺在床上的身形,连她的脸也没有看见。她的床前围着许多白衣天使。那个病房很大,只有她一个病人。

我就这样看了她一眼,第二天飞回上海。

这是最后的一眼。我回上海的大约十几天以后,我的朋友给我寄来一张剪报。是她当社长的那家当地主要报纸上的一则消息:樊堃同志去世了。

回想起来,我和素颖在一起的那几年,她正是一朵美丽的迎春花,而四十年后,我见她步入坟墓。难道这是在告诉我,青春和死亡之间的内在联系?难道这就是人生的必然?!

又是迎春花盛开的时节。我每天早晨在校园的小河边凝视着那一朵朵黄灿灿的美丽的小花,我不禁会想:难道这是在对素颖说:墓中人,大地上又是春天!?

……

责任编辑丨 曲圣文