澄江动物群和寒武纪大爆发

2011-09-30

澄江动物群和寒武纪大爆发

在漫长的生物演化历史中,在经历了长达近35亿年的等待之后,生命于5.4亿年前的寒武纪早期迎来了一场大规模的爆发性辐射,即通常为人所熟知的“寒武纪大爆发”。

在寒武纪之初,以三叶虫为代表的寒武纪动物群几乎是“一夜之间”突然涌现出来,而在之前的地层中却难觅其踪迹。这一问题曾经困扰着无数学者,现代进化论的奠基者达尔文曾在《物种起源》中特别提到“寒武纪动物群在最低化石层位中的突然出现”。而他的解释是“地质记录的不完整性”。当然从他所处的时代看,无论是认识水平,还是早期生命化石的发现和研究深度均处在初级水平。随着一百多年来,科学家们的不断努力,人们对于寒武纪之前的生命世界有了长足的进步,但寒武纪初期的生命辐射事件却依然是不争的事实,是生命演化历史中最绚烂的一刻。

我国云南的澄江动物群是一个展现寒武纪初期生命大爆发景观的罕见化石宝库,它的特殊埋葬形式使得距今约5亿3千万年前的海洋生物栩栩如生地展现在我们面前。现已发现并描述的澄江动物群化石共120余种,分属海绵动物、腔肠动物、鳃曳动物、叶足动物、腕足动物、软体动物、节肢动物和脊索动物等10多个动物门以及一些分类位置不明的奇异类群。这一发现表明,从低等的海绵动物到高等的脊索动物,几乎所有的现生动物门在寒武纪开始后不久都已有了各自的代表,当时的动物类型在门一级分类单元上甚至比现代的还要多。

其中最值得一提的是古虫动物门和最早的脊索动物。古虫动物是一类绝灭的动物,仅发现于澄江的早寒武纪地层中。其外形分节,曾被认为是一类独特的节肢动物。后来研究者在其鳃孔的位置发现了鳃裂,并把鳃孔重新解释为鳃囊。这样就把古虫从节肢动物中分裂出来,建立古虫动物门,代表一个具有特殊身体构型的后口动物类群。古虫动物门的一些特征,尤其是鳃裂,对于研究后口动物分异的早期阶段提供了新的线索。古虫动物的存在印证了分子生物学的研究推测:最原始的后口动物是一类开始发育出具鳃裂构造的原始分节动物。现已发现的古虫动物包括8属9种:楔形古虫、长方形古虫、困惑斑府虫、皇冠西大动物、宏大俞元虫、郝氏地大动物、具腹圆口虫、长尾异形虫、美丽北大动物和串珠古虫。现存的后口动物中只有半索动物门、棘皮动物门和脊索动物门3个门类,古虫动物化石的研究表明后口动物还包括现今已不复存在的第四个门——古虫动物门。古虫动物的基本特征是躯体分节,并由前体和后体两部分组成。此外还有背区和腹区的分化、5对鳃囊和鳃裂构造等基本身体构造,根据后体构造不同,可分为古虫纲和异形虫纲。

脊椎动物的起源历来是进化生物学家关注的重点命题。澄江动物群中的后口类皇冠西大动物、半索动物云南虫和海口虫、尾索动物始祖长江海鞘、头索动物海口华夏鳗和中间型中新鱼、脊椎动物凤姣昆明鱼和海口鱼,勾勒出一幅较为完整的从无脊椎动物向脊椎动物演化谱系图。

澄江动物群的发现证实了"寒武纪大爆发"的客观存在。"寒武纪大爆发"是生物史上最重大的演化辐射事件,现代动物多样性的基本框架,即门一级的动物分类,在"寒武纪大爆发"过程中就已基本形成,而所有的现生动物门类只是由寒武纪早期就已出现的部分类群演化而来。

澄江动物群的发现和研究彻底改变了"寒武纪是三叶虫时代"的传统认识,有史以来第一次生动地再现了距今五亿三千万年前海洋动物世界的真实面貌,将包括脊索动物在内的大多数现生动物门类的最早化石记录追溯到寒武纪初期,充分展示了"寒武纪大爆发"的规模、作用和影响以及由此产生的生物多样性和复杂生态系。

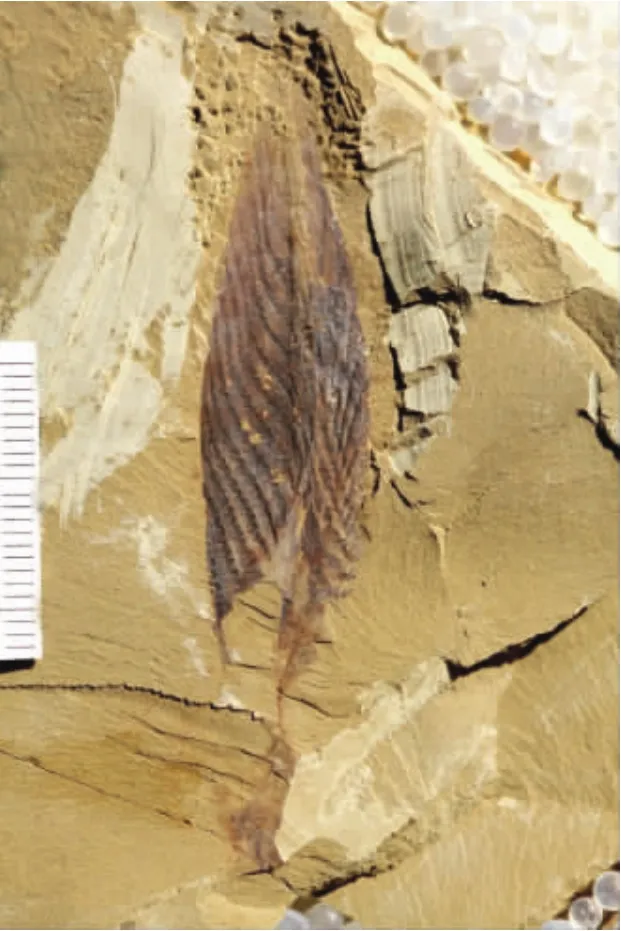

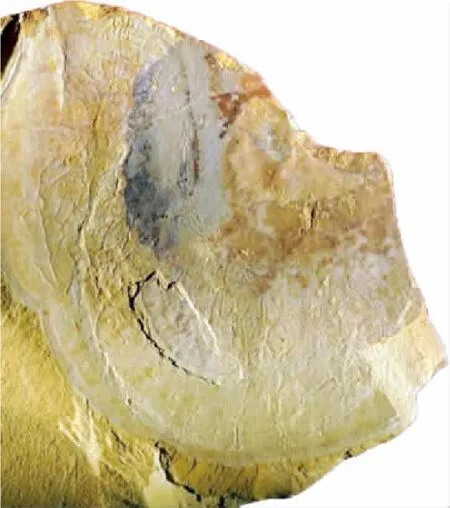

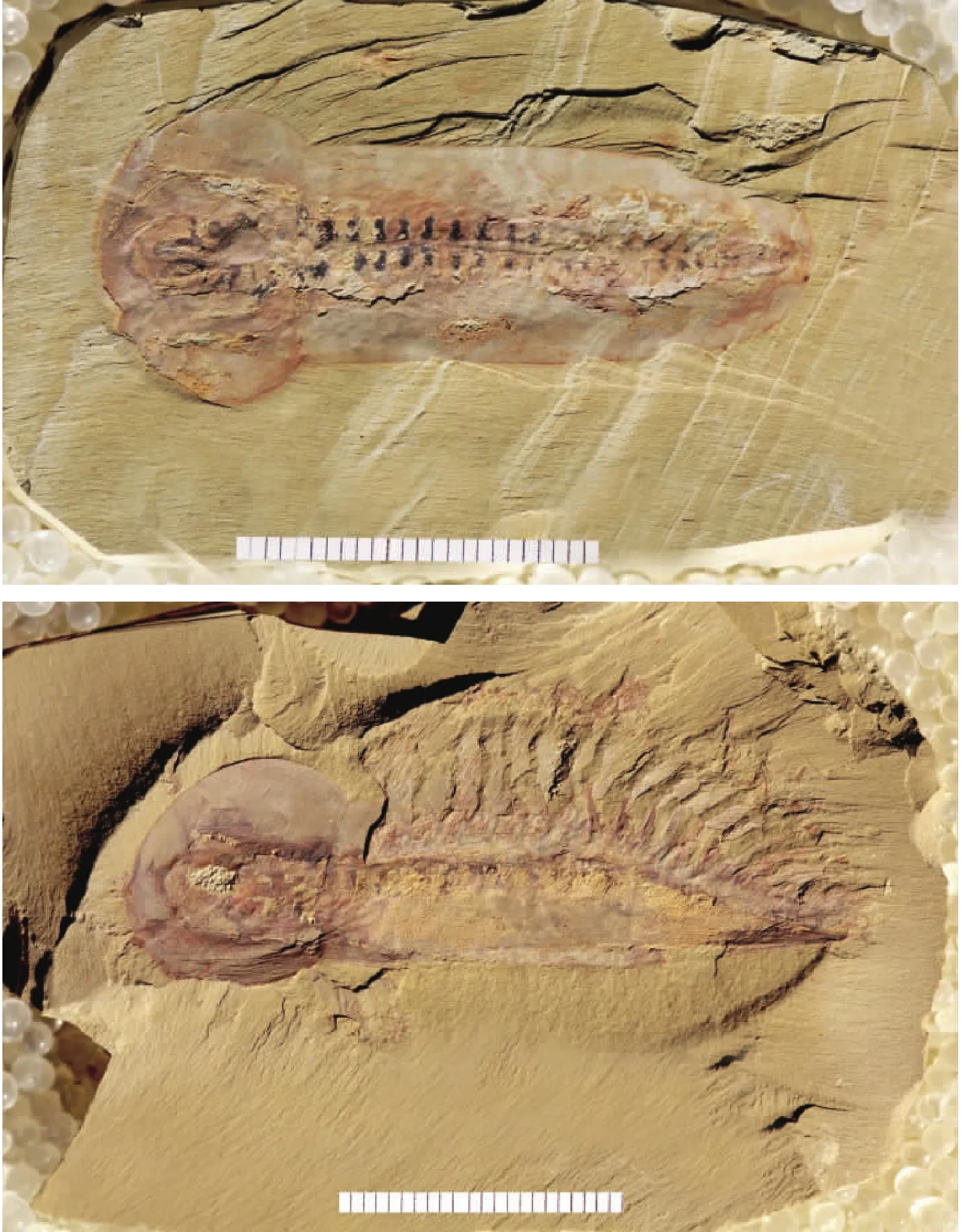

海口虫(Ha iko u e lla la n ce o la ta)

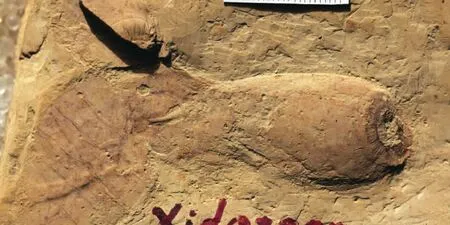

海口鱼(Ha iko u ich th ys)

海口鱼身体呈梭状,长约2.5厘米,是一种原始的似鱼类生物,属于无颌总纲,其下只有一个种——耳材村海口鱼(H.ercaicunensis)。海口鱼被认为是地球上最古老的真正鱼类,也是最古老的真正脊索动物。从此之后,脊索动物在地球上绵延亿万年,孕育出后来的各种各样的脊椎动物。

春光虫(S tro ma to ve ris)

春光虫具有叠覆状梳齿构造,很可能代表着栉水母类的一类原始祖先。在前寒武纪末期全球浅海域中曾广泛分布着充满谜一样的“文德生物群”,学术界一直认为它们是动物演化早期的一次“失败的试验”,但春光虫可能是它们中的一支成功延续到寒武纪初期的代表。春光虫保存了完整的软躯体构造细节,既有“蕨叶”状文德生物的基本构型,又具有双胚层动物、尤其是栉水母类的一些特有性状,很可能代表着栉水母的一种祖先类型。春光虫的模式种为美妙春光虫(Stromatoveris psygmoglena)。

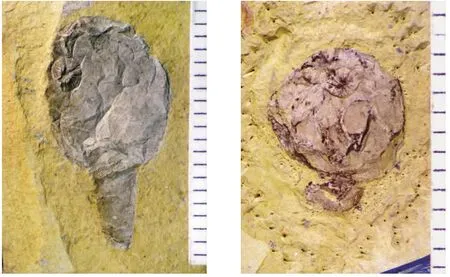

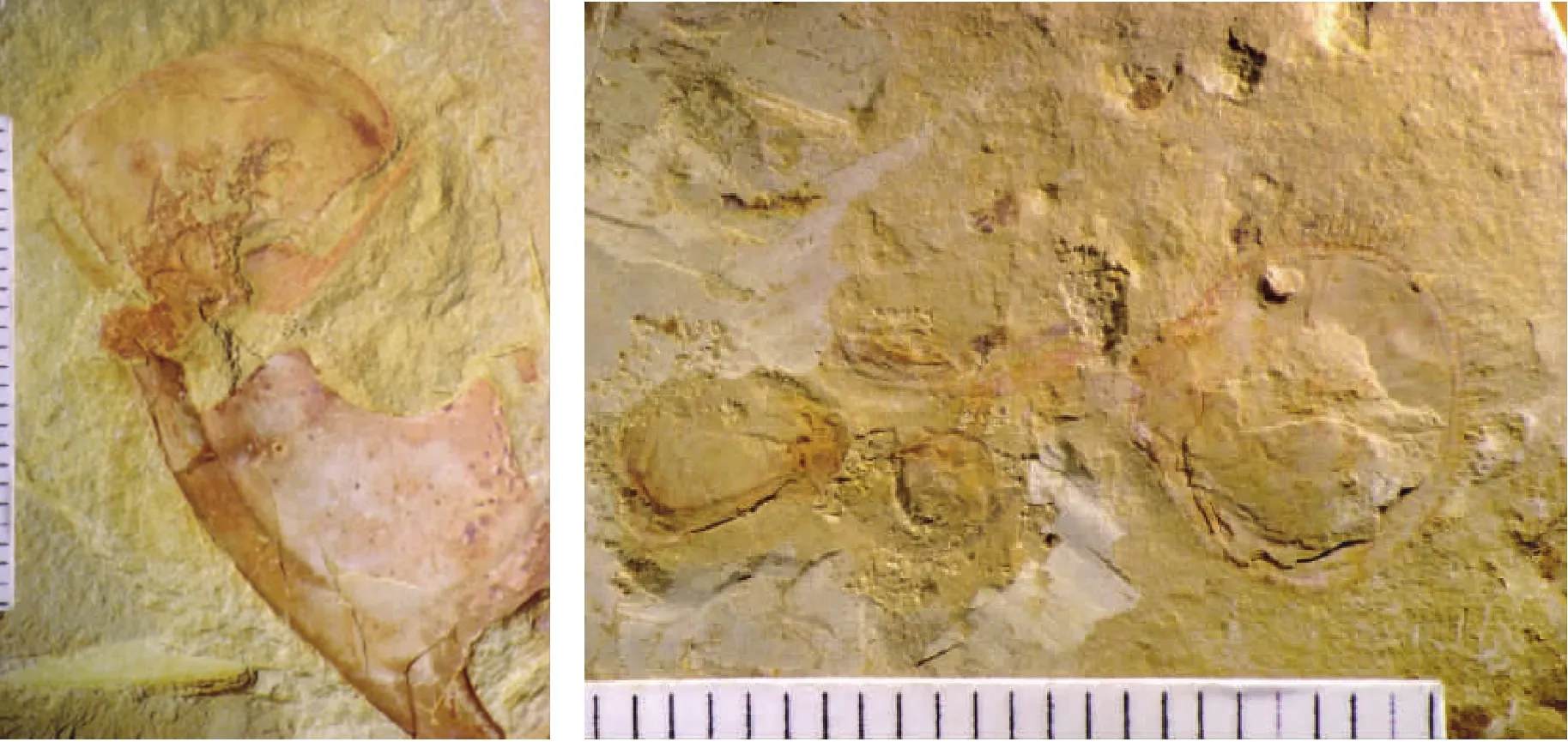

古囊动物(Ve tu lo cystis)

古囊动物是后口动物中一个重要而奇特的门类——棘皮动物门的始祖类型。古囊动物躯体分为两部分,其前部与古生代其他低等棘皮动物一致,而后部却仍保留了原始后口动物古虫类的基本特征,从而证实了现代五辐射对称的棘皮动物的祖先原本是两侧对称的。古囊动物的发现使棘皮动物起源这一长期困惑学术界的难题取得了突破性进展。最初发现的有尖山滇池古囊动物(Dianchicystis jianshanensis)和始祖古囊动物(Vetulocystis catenata)两个种。

北大动物(Be id a zo o n)

模式种为美丽北大动物(Beidazoon venustum),产于昆明海口地区的尖山剖面和耳才村剖面。

古虫类动物(Vetulicolida)

澄江动物群的古虫属(Vetulicola)最早描述于1987年,由于其分节特征,长期被认为是节肢动物。但随着云南虫类及地大动物、俞元动物化石的发现,大量特征显示了古虫动物是一类低等后口动物。2001年,舒德干教授建立了古虫动物门,并认为古虫动物是后口动物的早期分支。云南虫类(包括云南虫和海口虫)可能与古虫动物有紧密的关系。

古虫(Ve tu lico la)

西大动物(Xid a zo o n)

模式种为皇冠西大动物(Xidazoon stephanus)

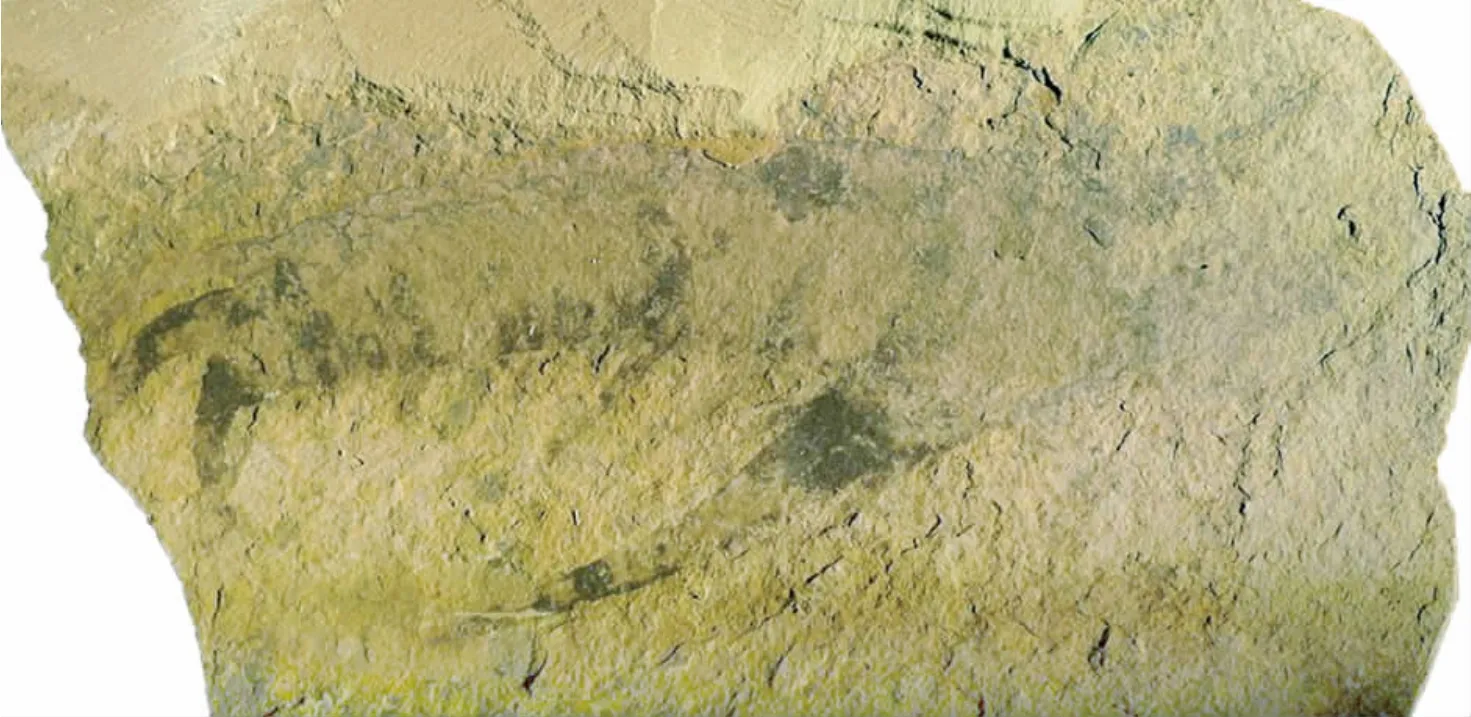

云南虫(Yu n n a n o zo o n)

云南虫的身体侧扁,一般长3至4厘米,大的可达6厘米。云南虫的身体长有发达的肌肉,依靠肌肉收缩使身体产生波浪来游泳,营底表滤食生活。云南虫最早发现于1991年,但它的头部不易保存,最初被认为是一种特殊的蠕虫。后经不断地发掘和深入研究,发现云南虫有7对鳃弓,可以呼吸,并把食物留在口腔里,这是脊索动物的重要特点,因此可以确定云南虫就是脊索动物。在此之前,世界上最早的脊索动物一直被认为是在加拿大伯吉斯页岩动物群中发现的距今约5.15亿年的皮凯亚虫,而云南虫出现于距今5.3亿年前,将脊索动物在地球上出现的历史又往前推进了1500万年。

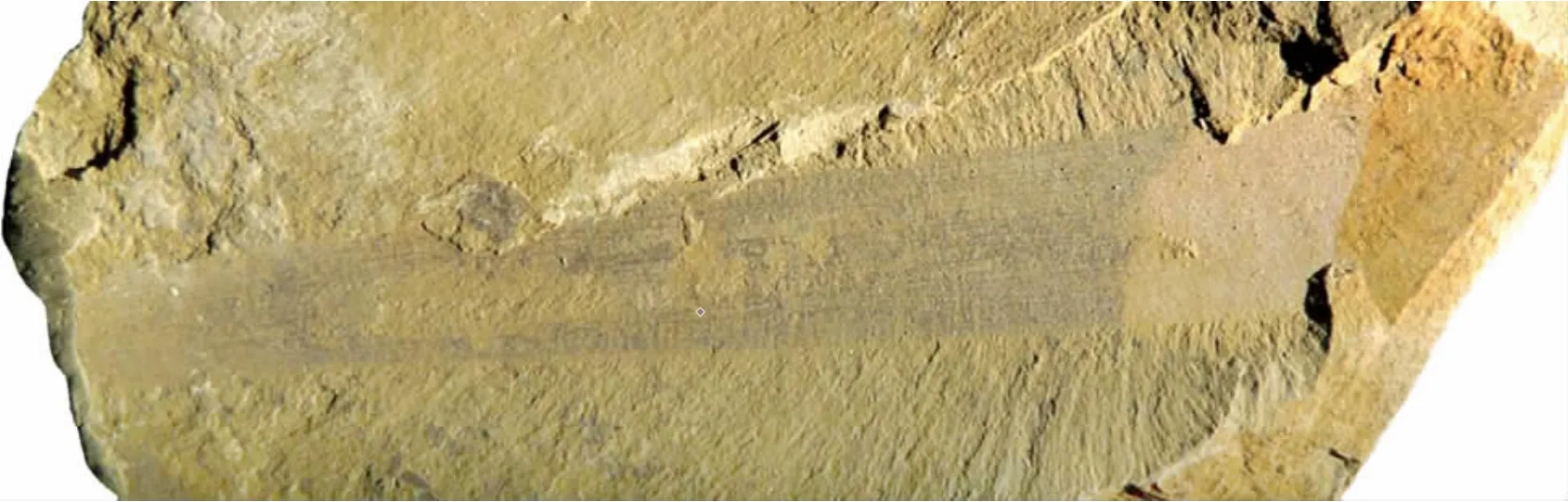

次圆柱形细丝海绵(Le p to mitus te re tiu scu lu s)

海绵体细长,最长可达110毫米,宽度可达12毫米;体壁薄,由3套大小不同单轴骨针所组成。最初发表时的化石主要采自云南澄江帽天山西坡和西北山坡不同采坑,层位为筇竹寺组玉案山段。

延长抚仙湖虫(F u xia n h u ia p ro te n sa)

抚仙湖虫仅见于澄江生物群,目前已知仅有延长抚仙湖虫一种,体长最大可达11厘米。根据外部形态与消化道内含物推测,抚仙湖虫可能为肉食性动物。虫体大致可区分为头、胸、腹三个部份,背侧还有一个半圆形的头甲,由头向后覆盖三个胸节。头的前端有一对带柄的复眼,胸节腹侧有35-45对双肢型附肢,腹部没有附肢,末端有倒三角形的尾刺,两侧还有一对腹尾刺,尾部构造看起来很像是古生代的叶虾类甲壳动物。

主要有图层叠(添)加、范围选取及出图打印、量算等功能。用户通过自定义叠加默认图层,查看水利工程的关联关系,实现以水系为基础,对水库、水系、堤防、灌区、取水口、排污口等水利工程进行关联统计,也可以通过在图上框选范围,添加用户所需图层、对象及属性数据,纳入用户本人的数据管理库。系统还可以按用户的要求进行出图、保存或打印,在地图上实现点线面的距离、周长、面积等量算的基本功能。

真形伊尔东体(E ld o n ia e umo rp h a)

真形伊尔东体的体型似水母,呈扁圆钵状,一般直径5-7厘米。伊尔东体的身体构造独特,无法归入目前以知的任何一种动物门类。

双肢抱怪虫(Am p le cto b e lu a symb ra ch ia ta)

虫体扁平,头前有一对带柄大眼,躯干宽,两侧有11对桨状肢叶,尾扇均由3对互相连接的片状结构所组成,可能与奇虾相同。抱怪虫的化石相当常见,但一般保存较差,有些离散的前附肢化石长度超过14厘米,据此估计成虫的身体全长可能超过1米。根据虫体带刺的前附肢、扁平的身体,以及带柄的大眼等构造特征推论,抱怪虫可能是栖息于底质或半埋藏于沉积物表层,只出露一双大眼,伺机掠食的肉食性动物。抱怪虫属仅有双肢抱怪虫一种,目前仅见于澄江生物群。

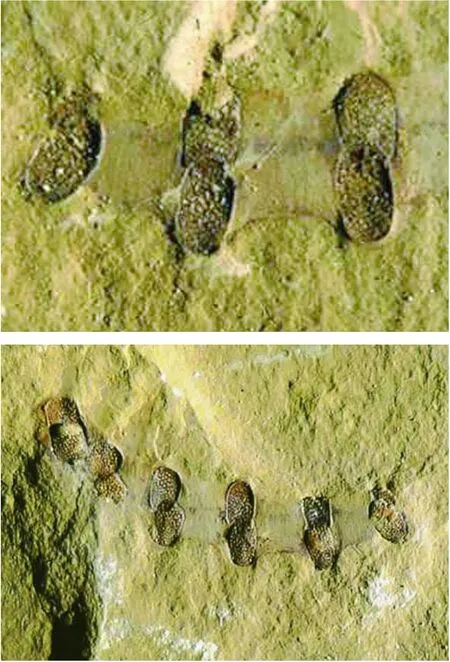

中华微网虫(Micro d ictyo n sin icu m)

中华微网虫为叶足类动物,其虫体一端细长,另一端粗短有小突起,虫体全长10-77毫米。微网虫之名,源自1981年研究者在西伯利亚寒武纪早期地层中,发现的许多分离的磷质多边形网状骨片。直到澄江生物群中保存软躯体化石的发现,才了解类似化石原来是叶足类动物的矿化骨片。目前已知的微网虫有10多种,见于北美洲、中美洲、欧洲、亚洲,以及澳洲的早-中期寒武纪地层,但仅有澄江生物群中的化石保存软躯体构造。除澄江生物群外,化石还见于陕西早寒武世与贵州地区中寒武世地层。澄江生物群中的微网虫仅有(中华微纲虫)一种,仅限于云南澄江地区。

环饰蠕虫(C ricocosmia)

莱德利基虫(R e d lich ia)

云南头虫(Yunna n o le p h a lu s)

先光海葵(Xia n g u a n gia sin ica)

葵体圆柱形,口盘具一圈触手冠,由16条触手所组成,触手内侧横向肌纹发育,并有纤毛状构造的存在。基部有一向下开口的圆筒状基盘,为动物的固着器。

龙潭村贝(Lo n g ta n cu n e lla)为一腕足类动物

灰姑娘虫(C in d e re lla)

模式种为优美灰姑娘虫(Cinderella eucalla),为海怪虫类节肢动物,身体长可达2.5厘米。

纳罗虫(Na ra o ia)

纳罗虫为双分区节肢动物,体长可达5厘米。纳罗虫为软底生物,可通过身躯的弯卷在软底表面进行掘进,同时它的外肢具有很大的外叶,可以在近底游泳或用内肢步行。纳罗虫最初是在加拿大布尔吉斯页岩中发现的,最初被错误地归入了甲壳动物的鳃足类中,但后来经进一步的研究发现,纳罗虫是一种十分特别的三叶虫。纳罗虫的化石十分常见。在澄江动物群中主要有两种,长尾纳罗虫(Naraoia longicaudata)和刺状纳罗虫(Naraoia spinosa)。

火把虫(F a cive rmis)

模式种为云南火把虫(Facivermis yunnanicus),最早报道于1989年。火把虫两侧对称的蠕形状躯干分为前部、中部、后部三部分,前部具有5对叶足状附肢,很可能与叶足类具有较近的亲缘关系。云南火把虫的5对叶足状附肢对于探索叶足类动物和节肢动物附肢的起源更具有重要的科学意义。

晋宁环饰蠕虫(C ircoco smia jin n in g e n sis)

环饰蠕虫为曳鳃类动物,是在泥底生活的地球早期先民。它们身体细长,圆柱状,长可达8厘米。