解读财富的三个维度

——一个经济思想史的视角

2011-09-30李秀辉

李秀辉

解读财富的三个维度

——一个经济思想史的视角

李秀辉

经济学的研究,不仅是定性的,更是定量的分析,对于财富问题尤其如此。财富衡量的一个重要前提,是建立某种共同标准,以度量某个客体中所含价值的多少。比起劳动异质性和时间可兑换性的困难,货币虽然有任意性和波动性的缺陷,但它似乎更适合于做衡量价值的标准。财富的流动中,货币并不是唯一,还有资本。

财富;价值;货币;资本

一直以来,财富处于经济活动的核心地位,同时,财富也是经济学学科的概念起点。尽管如此,历代的经济学家们却从未就这一术语的准确含义达成过一致意见。纵观各家观点,大致可分为两派:物质财富观和效用财富观。两种理论都有一定的说服力,但又有各自的解释盲区,成为彼此攻击的弱点。如前者对“实物财富之谜”与“水和钻石之谜”无能为力,亦如后者会导致 “财富随着资源的丰富而减少”的可笑结论。基于这些矛盾和争论,罗宾斯 (L.Robbins)认为,“在严格的经济学表述中应避免使用财富这个词。”〔1〕有的学者则持一种更为可取的综合观点,如克拉克 (J.B. Clark)的定义:“所谓财富,是指那些物质的、可以转让的、数量有限的人生幸福的源泉。”〔2〕作为对概念内含的说明,该表述基本已囊括了财富的几个主要性质。但要对一个概念进行宽泛和全面的解读,则须在一个更广阔的话语体系中完成。本文旨在由三个与财富密切相关的概念组成的话语体系中,对财富进行不同维度的解读。

维度一:作为价值的财富

上文提到的关于财富问题长达数世纪的争论,也许更确切地说,是关于价值的争论。但这两个问题实际上难以摆脱地纠缠在一起。每个学科都有其假定前提和预设概念。如果说财富是经济学的概念起点,价值就是该学科的一个预设概念——用于解释其他概念的概念。“财富这个名词是用以称呼具有内在价值的许多东西,事实上,没有实际的内在价值的东西的存在,就没有财富的存在。”〔3〕至少,在萨伊看来,财富完全可由价值定义:“而物品的价值就是财富所由构成的”。〔4〕

历代学者对财富和价值有着不同的定义和表述,两者相互重合、互有交叉,甚至相互对立,但从没有毫不相干。就像罗宾斯不用“财富”一词,杰文斯全然不用“价值”一词,认为其词义含混暧昧,遂代之以价值通常指代的三个含义更为精确的名词:1.使用价值;2.估价或欲望强度;3.交换率。〔5〕这基本概括了价值的所有含义,同时也是财富的通常所指。只是在不同文本中,具体指向各有不同。

将价值和财富明确区分开来的主要是两个人:李嘉图和马克思。前者语境中的财富类似于上文价值的第二种用法:欲望强度的满足。而马克思则将财富定义为第一种:使用价值。其实,古典经济学的财富观基本上认同将使用价值作为财富的内容,除了萨伊、李嘉图和西尼尔。直到后来的边际革命,门格尔等一批经济学家认为对欲望的满足才是财富 (他称之为财货)的必要条件。有趣的是,这两种财富观都能在斯密那里找到根源。

李嘉图援引斯密的“一个人的贫富取决于他能够享受生活必需品、享用品和娱乐品的程度”,认为财富 (或称“富有”)是这些物品所带来的主观享受,“因此,价值与财富在本质上是不同的,因为价值不取决于数量多寡,而取决于生产的困难或便利。制造业中一百万人的劳动永远会产生出相同的价值,但却不会永远生产出相同的财富。”〔6〕可见,李嘉图的价值严格由劳动决定,而财富则有更多依据主观感受的不确定性。其实,财富由人的主观欲望满足程度决定的观点,在此之前就有了。萨伊“把物品满足人类需要的内在力量叫做效用。……创造具有任何效用的物品,就等于创造财富。”〔7〕

甚至更早,门格尔总结了从亚里士多德到安布罗休斯,从 17世纪末的托马辛到 19世纪中叶的罗雪尔,他们的论述中都有这样的含义:人类满足欲望的手段,或对于一物效用的判断被定义为财货。〔8〕相反,马克思认为,“不论财富的社会形式如何,使用价值是构成财富的内容,而这个内容最初同这种形式无关。”〔9〕同时,“作为价值,一切商品都只是一定量的凝固的劳动时间。”〔10〕这种以使用价值为内容的物质财富观既符合从古至今的常识,也在经济学说中得到体现:从重商主义重视贸易货物和金银,到重农主义的 “纯产品”,最后,古典经济学集大成者约翰·穆勒总结道:“所谓财富,就是一切有用的或合意的物品,只是要刨除那些不付劳动或作出牺牲便可随意得到的物品。”〔11〕

以上是认识价值和财富的两种主流观点和主要争论。此外,也有从第三种用法——交换价值——来定义财富的:“如果把财富看作是具有交换价值,并且是必要的、有用的或喜爱的物品或产品,那么,这个定义是完全无可非议的。”〔12〕

综合各家观点,财富是由价值定义的,而且适合于价值的不同且所有的用法。从某种意义上说,两者的含义是互通的,除了在经济学中的地位有所不同。

其实,关于财富问题论争双方的物质价值观和效用价值观,从某种角度看,是可以统一起来的,那就是:稀缺。由上文的援引回顾可知,这两种观念的历史一样悠久——至少同文字的记载一样古老,只是在不同的历史时期获得认可的范围不同。至少,从十五世纪重商主义开始,物质价值观占据主导地位,直到十九世纪后期让位于效用价值观,这可以由各时期经济社会发展程度不同来解释。十四世纪的物质比较匮乏,人们基本上没有什么选择权时,物质、物品和商品是稀缺的,因而也就成为价值多少的衡量标准;当随着工业革命等的发生,大规模生产成为可能,物质产品较原来极大丰富以后,稀缺的不再是商品,相反,人们有了充分的主动和选择权,相比于丰富的商品,人的选择和效用就很稀缺了。这时,随着经济和社会条件的变化,人的观念也开始转变:效用的满足成为衡量有无价值以及财富多少的标准。这变化中的不变可以看出,衡量价值的标准既不是物质,也不是效用,而是稀缺。这是一个相对的,而且变动不居的概念。正如罗宾斯所说,“某物之为财富,并不是因为它具有财富的性质,而是因为它是稀缺的。……财富从本质上说是一种相对的概念。”〔13〕

经济学的研究,不仅是定性的,更是定量的分析,对于财富问题尤其如此。“对于财富的全部研究其实毫无意义,除非有一种衡量财富的单位,因为要解决这个问题的是定量。一个国家的财富究竟有多少?”〔14〕

财富衡量的一个重要前提,是建立某种共同标准,以度量某个客体中所含价值的多少。进一步看,在这里,寻找衡量财富共同标准与不变价值尺度的问题又一次纠结在一起。这个不变价值尺度在历史上曾有重商主义的金银、配第的土地和劳动到斯密及其后继者的劳动单一标准,以及马克思的“自由时间”。由于效用不是客观的存在,边际革命的一个显著后果是,效用只能用序数排列的方式比较,财富数量难以估价。比起劳动异质性和时间可兑换性的困难,货币虽然有任意性和波动性的缺陷,但它似乎更适合于作衡量价值的标准。而且,“财富的量通常用货币表示……人们头脑中惯于以货币为价值标准的想法,使得人们认为力量存在于货币中。以直觉为基础的通俗语言,较之大量的经济学分析更接近绝对真理。”〔15〕货币对财富的衡量不同于不变价值尺度,正如直觉不同于分析。

维度二:作为货币的财富

在衡量财富时,货币代表的是交换价值,这与土地和劳动等不变价值尺度有本质的不同。因为货币表示的是某一时刻两个物品交换率的数量关系,得到的财富数量是相对的,相反,用不变价值尺度得到的是一个绝对数值。通常的狭义用法中,价值就是指交换价值。如约翰·穆勒写到,“价值一词在没有附加语的情况下,在政治经济学上,通常是指交换价值。”〔16〕马歇尔对此表示认同,并作了进一步说明:“一个东西的价值,也就是它的交换价值,在任何地点和时间用另一物来表现的,就是在那时那地能够得到的、并能与第一样东西交换的第二样东西的数量。因此,价值这个名词是相对的,表示在某一地点和时间的两样东西之间的关系。”〔17〕货币不仅代表交换价值的财富,而且间接发挥了对其使用价值的影响。正是在这一意义上,杜阁总结了货币的两种基本属性,“即衡量一切价值和代表一切价值的属性”。〔18〕价值尺度是货币最为基本的职能,由此衍生出了支付手段、流通手段等职能。

重商主义者是历史上将货币 (金银)作为财富的典型代表,后世对他们这种观点多有嘲讽。但罗宾逊夫人似乎并不这么认为:“其实,他们并不是那么愚蠢的。”这是由当时的历史环境所决定的,“在国际金融制度得到高度发展以前,对外收支发生赤字的国家必须用现金来弥补这个差额,……国际间唯一可以接受的现金形式是金银,因此,‘国库空虚’,贵金属外流,乃是贸易收支出现赤字的征兆。”〔19〕获取金银就意味着对财富的支配。另外,对金银的争夺,各种财富形式的流通,也确实在很大程度上促进了历史上一大批国家的强盛,如西班牙、荷兰、葡萄牙等。马歇尔早就认识到了这一点:“财富的货币收入或财富的流入是对一国繁荣的衡量,这种衡量虽不可靠,但在有些方面仍然比一国现有的财富的货币价值所提供的衡量为佳。”〔20〕

财富的流动性不仅对于一国相当重要,对于个人来说,同样如此。“一个人的财富是由他的外在的财货中那些能用货币衡量的部分构成的。”〔21〕随着经济的发展,尤其是货币经济的出现,对个人来说,无论是取得收入这种流量财富,还是存量财富(财产)的持有,货币都扮演了重要的角色。且不说工资和营业收入都是用货币形态取得的,个人的总财富总有一定比例是以货币形态持有。当然,财富的流动并不是货币形式的部分越多越好,而需要按照恰当比例,在不同形态间转换。对于人们持有的财富形式,托马斯·孟是这样理解的,“但是他们并不是立时就有这样多的全部货币。因为,他们为了家庭必需开支而手边也经常保有四十或五十余镑,恐怕还是为的顾全面子和牺牲了可以以此生利的机会的。至于其余的货币,就必定是在他们为了图利的贸易中,经常在他们之间川流不息的。”〔22〕

虽然持有的货币相比于总量的财富可能是微乎其微,但“由于所有这些财富和货币总是可以不断地相互交换的,因此,财富都代表着货币,货币也都代表着全部财富。”〔23〕生活中,个人财富的取得、持有和花费都是以货币形式进行,货币就成了人们最熟悉的财富,以致“人们头脑中惯于以货币为价值标准的想法,使得人们认为力量存在于硬币中。……这些直觉察觉到凌驾于人类之上的某些东西的一种力量”。〔24〕货币的这种神秘力量其实是源自财富,或者从更本质上讲,财富是一种力量,因为它赋予其持有者以社会势力,可以支配他人的劳动和产品的权利。这些在霍布斯和斯密的作品中都有提到。而且,这种力量不是永恒的,因为财富本身就是一个相对的概念,且属于历史的范畴。至少,“占有权是构成一个具有财富性质的物品所必不可少的条件。”〔25〕

财富的流动中,货币并不是唯一,还有资本。财富的性质中,流动也不是全部,还需要增殖。而且,通常后者要依赖于前者:货币转化为资本,在流动中更快地升值。门格尔曾引用尼斯的历史立场,说:“无论在任何地方,必须在金属货币已被采用,其使用已非常普及的时候,资本才能更强烈地发挥其经济力;必须到了高度的文化阶段,资本才更显示其扩大的威力。这一点我们无论在哪一国,都可发现类似的发展情况。”〔26〕

维度三:作为资本的财富

保罗·海恩 (Paul Heyne)曾提出过令人深思的“实物财富之谜”:物质产品对一国财富的增加至关重要,但“财富的增长和物质产品的体积、重量或数量增长没有必然的联系”。〔27〕例如土地,除非能给其所有者带来收入或其他产品,否则土地毫无价值。〔28〕另外,大丰收导致的 “谷贱伤农”也从另一角度说明了这个问题。沿此思路,财富不只是静态的物质产品,更是动态的收入和增值。凯恩斯曾指出了这一点,“财富持有人想要得到的乃是资本资产本身;实则他只想得到该资产之未来收益。”〔29〕而且,吉尔德也认为,“财富是由那些可以保证将来有源源不断的收入的资产构成的。”〔30〕从物质产品带给人的效用满足来看,存量的财富终究会被消费殆尽,只有流量的财富增殖才能保证其永续存留。执行这种功能的财富就是资本。

围绕财富问题争议最少的,也许是对资本的认识。从李嘉图、约翰·穆勒,到杰文斯、克拉克,他们基本上对资本用了同一个定义:用于生产或再生产的那部分财富。〔31〕李嘉图进一步指出,“它可以和财富按照同样的方法增加。”〔32〕不同于财富一般代表的货币,资本是财富的一部分,就是财富本身。如果说货币执行财富交换价值的职能,具有流动性,那么,资本发挥的是财富使用价值的职能,通过与劳动的结合,获取了增殖功能。

从资本的角度看,财富通常被分成两个部分:用于消费的和用于生产的。人们往往看重当下可供消费的存量财富,忽略了可在未来增殖的流量财富。门格尔引用近代人福尔波内的区分,“将财货定义为‘如贵重的家具和消费用的果物那样不是每年产生生成物的财产’,而将其与财富 (产生收益的财货)相对立”。〔33〕其实,如果以产生效用的大小作为衡量价值的标准,那对于财富的认识只局限于消费领域就是理所当然的了。这种看法逐渐形成“一种清楚的传统”,马歇尔总结道:“当我们把东西作为生产要素来考虑的时候,我们应当说是资本;当我们把东西作为生产的结果、消费的对象和产生占有的愉快的源泉来考虑的时候,我们应当说是财富。”〔34〕资本与财富,既有相同,又有相异之处——深层本质上是一致的,传统生活中是对立的。

在财富生产过程中,生产率理论的静态假设提供了这样的视角:在可供选择的生产技术一定的情况下,配备生产资料的劳动者的生产效率通常高于没有辅助手段的劳动者。由此,这些额外的产品是资本的贡献。也许还不只这些。在杰文斯看来,“资本是维持各种有工作的劳动者所必要的诸种商品的总称。”〔35〕不仅是生产资料,此处的资本还包括了生活资料,因为资本是与生产相关的财富。具体说来,“资本为生产所做的事情,是提供工作所必需的场所、保护、工具和原料,以及在生产过程中供养劳动者。这些是当前的劳动向过去的劳动,想过去劳动的产物要求提供的服务。”〔36〕

循这一思路,时间在资本增殖过程中的作用便呼之欲出了。杰文斯第一个对此明确地强调,“资本的唯一的最重要的功能,是使劳动者能够等候长久工作的结果——使企业的开始至终局,可以距离一个时间。”〔37〕生产的周期是一个时间间隔,资本的功能是提供预先支付,跨越这个困难。在熊彼特和奈特等人的动态生产理论中,资本的积累得益于企业家的创新,但企业家的投资离不开银行提供的信用。此处,信用是更纯粹的资本,它们的功能都是预付:信用预付资本,资本预付劳动,从而跨越时间。另外,信用的取得是有成本的,或者说资本生产的机会成本就是利息,既是对推迟消费,为了将来而牺牲现在的补偿,也是对丧失流动性风险的支付。

作为不同形式的财富,货币和资本在防止财富的耗损方面各起着重要的作用:在空间的转移上,货币以替代和符号化的方式提供流动性;在时间的跨越上,资本以预付和增殖的方式弥补损耗。但这两者不是相互隔离的,而是不停地相互转换,使财富在不同的时空中得以存续。

结束语:循环的财富

货币虽然为财富的流通发挥了重要作用,但过度的流动性减少了实在的和非消费形式的财富,需要资本的补充以保持财富形式的平衡。马克思这样总结资本和货币在财富中的作用:“资本在吃掉这个果实以后,可以重新结出果实。……货币如果被用去购买现实的财富,被用于享受而耗尽,它就不再成为财富的一般形式。”〔38〕都是财富的存在方式,货币和资本的意义是不同的。即使拥有富可敌国的货币,若不能将其转化为资本,就难以形成源源不断的循环流使财富保存并增殖。这为我们破解所谓的“资源诅咒”谜题提供了一个视角:虽然资源丰富的国家,如中东石油丰富的阿拉伯世界,非常容易就能获得可观的“财富”,但人们形容这些国家的词是“有钱”,而不是“繁荣”,因为他们难以将这些货币有效转化为这些沙漠国家的建设资本,难以投资于未来。同样,四百多年前的西班牙,曾经从其拉丁美洲殖民地获得大量的白银形式的货币,然而,它并没有拥有真正的财富,没有持续强大。相反,资源相对较为贫困的欧洲,却凭借工业不断崛起,成为世界的中心,独领风骚数百年。考察这段从农业社会到重商主义、再到工业革命的历史,其实质就是财富从小小的资本转化为流动的货币,再从货币的流动、聚集转化为巨额的资本的不断循环的过程,这是近代文明的根基。如果在任何一个阶段阻断、停留,则都免不了败落的命运。历史国家如此,微观企业亦然。杜阁早已认识到财富的循环,“这些可动的财富是由用在农业、工业和商业各方面的资本的总和构成的……每一种企业的全部垫支都必须不断地回到企业家手里,以便不断地再投入企业中去,否则企业便无法继续进行。”〔39〕如果把社会比喻为一个躯体,财富是生命,那么,货币就是血液,资本则为心脏,生命的活力源于心脏的跳动、血液的循环。

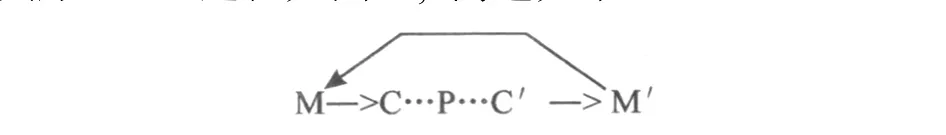

其实,真正表达出社会财富循环精髓的是马克思的资本循环理论。其中的货币资本循环足可说明其原理。〔40〕过程如图1,简述如下:

图1

从最左边开始,支出货币 (M)购买商品(C),包括劳动力和生产资料:M—>C;生产过程 (…P…)是价值增殖过程,产出品 (C′)大于投入品 (C)的价值;商品出售 (C′—>M′);以及M’中的一部分货币再次投入到货币资本 (M)中,开始新的循环。

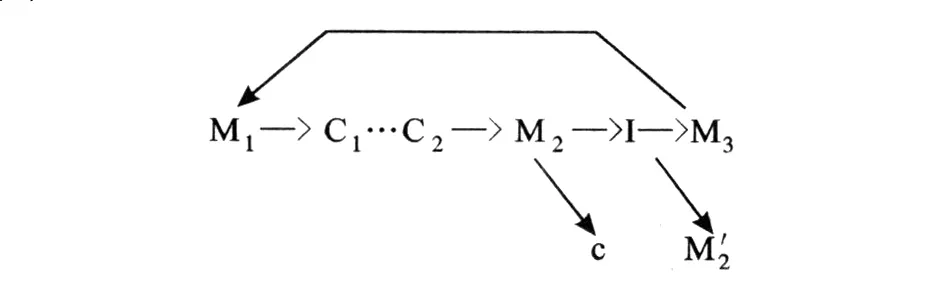

本文的分析仅涉及货币和资本,故将产品的生产过程 (C…P…C’)用资本 (C)增殖来表示: C1…C2,则整个社会财富的循环过程可以表示为下图2:

图2

增殖货币M2之前的过程同于社会资本循环理论,总产出的货币 (M2)一部分用于消费 (c),另一部分用于投资 (I):以货币或类似于货币的强流动性资产形式 (M2′),如股票、债券等,投资于虚拟经济,而剩下的M3则投资于实体经济,转化为资本,进入下一个循环周期。

在此循环链条中,马克思关注的是 C2—>M2的环节,担心工人的购买力不足以使商品资本转化为货币而造成循环链条的断裂,引发经济危机。本文关心的是另外两个关节:消费 (c)环节和财富的货币持有 (M2′)。前者直接化为现时的享受,而后者作为一种投资,可以通过利率获利。它们是阻碍货币转化为实体资本,实现财富循环和增殖的两大主要因素。对于这两个链条,我们该担心的不是它们断裂,而是防止支流过于庞大。利息的根源仍是资本增值所获得的利润,M2′与M3有更深层的调节机制,他们的矛盾折射出了虚拟经济和实体经济的关系。

〔1〕〔13〕[英]罗宾斯.经济科学的性质和意义 〔M〕.商务印书馆,2000.43,43,

〔2〕[美 ]克拉克.财富的分配 〔M〕.商务印书馆,1959.1,

〔3〕〔4〕〔7〕萨伊.政治经济学概论 〔M〕.商务印书馆,1963.58,59,59,

〔5〕[英 ]斯坦利·杰文斯.政治经济学理论 〔M〕.商务印书馆,1984.77-79,

〔6〕〔32〕[英]彼罗·斯拉法.李嘉图著作和通信集:第一卷 〔M〕.商务印书馆,1962.232,237,

〔8〕〔26〕〔33〕〔奥〕卡尔·门格尔.国民经济学原理 〔M〕.上海世纪出版社,2005.2,85,2,

〔9〕〔38〕马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第 31卷 〔M〕.人民出版社,1998.420,159-160,

〔10〕马克思.资本论:第 1卷 〔M〕.人民出版社,2004.53,

〔11〕〔16〕〔36〕[英 ]约翰·穆勒.政治经济学原理 (上)〔M〕.商务印书馆,1991.21,492-493,72,

〔12〕〔25〕[英]约·雷·麦克库洛赫.政治经济学原理 〔M〕.商务印书馆,1975.5,6,

〔14〕〔15〕〔24〕约翰·伊特韦尔,默里·米尔盖特,彼得·纽曼.新帕尔格雷夫经济学大辞典 (第四卷)〔M〕.经济科学出版社,1996.952,954,954,

〔17〕〔20〕〔21〕〔34〕[英]马歇尔.经济学原理 (上卷)〔M〕.商务印书馆,1964.81,100,76,101

〔18〕〔23〕〔39〕[法 ]杜阁.关于财富的形成和分配的考察 〔M〕.商务印书馆,1961.41,78,77,

〔19〕[英]琼·罗宾逊,约翰·伊特韦尔.现代经济学导论 〔M〕.商务印书馆,1982.7,

〔22〕英〕托马斯·孟.英国得自对外贸易的财富 〔M〕.商务印书馆,1965.28,

〔27〕[美]保罗·海恩,彼得·波特克,大卫·普雷契特科.经济学的思维方式 〔M〕.世界图书出版社,2008.21,

〔28〕弗兰克·N·马吉尔.经济学百科全书 〔M〕.中国人民大学出版社,2009.1674.

〔29〕[英]凯恩斯.就业利息和货币通论 〔M〕.商务印书馆,1983.180.

〔30〕[美 ]乔治·吉尔德.财富与贫困 〔M〕.上海译文出版社,1985.71,

〔31〕[英]彼罗·斯拉法.李嘉图著作和通信集:第一卷 〔M〕.商务印书馆,1962.237. [英 ]约翰·穆勒.政治经济学原理 (上)〔M〕.商务印书馆,1991.72. [英 ]斯坦利·杰文斯.政治经济学理论 〔M〕.商务印书馆,1984.167. [美 ]克拉克.财富的分配 〔M〕.商务印书馆,1959.91.

〔35〕〔37〕[英 ]斯坦利·杰文斯.政治经济学理论 〔M〕.商务印书馆,1984.16,168,

〔40〕菲利普·安东尼·奥哈拉.政治经济学百科全书 〔M〕.中国人民大学出版社,2009年.105.

(本文责任编辑 王云川)

F09

A

1004—0633(2011)03—048—05

2011—02—09

李秀辉,上海财经大学人文学院博士研究生,研究方向:经济哲学及现代性。上海 200433