关于《流浪者之歌》

——欧建平对话林怀民

2011-09-30欧建平林怀民

欧建平 林怀民

关于《流浪者之歌》

——欧建平对话林怀民

欧建平 林怀民

欧建平:怀民先生好!首先,我要祝贺云门今晚的《流浪者之歌》取得了巨大的成功,我更要感谢它极大地挑战了北京观众的审美包容性!

林怀民:我的确感觉到北京的观众越来越好,用英文来讲,叫做sophisticated(成熟老道)。

欧建平:今天的观众里,不乏敢于提出异议的人!比如早在10年前,张艺谋为中央芭蕾舞团编剧、导演的芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》首演时,就曾因该剧“是不是地道的芭蕾”引起过激烈的争论,舞蹈界和新闻界给予的批评,可谓是空前的猛烈!而在3年前,就在国家大剧院的这座歌剧院里,大名鼎鼎的美国现代舞大师玛莎·格莱姆的舞团终于来京演出,但在演出后的对话中,也有观众对她作品的陈旧不堪、舞者的张力不足,提出了严厉的批评。而在今晚的《流浪者之歌》这样一个仪式性超强的舞蹈中,尽管完全没有人们熟悉的舞蹈动作,或者大蹦大跳,尽管整体上的速度慢得惊人,却没有一个人对此提出质疑或异议!整个演出都处在了某种冥想的状态中,因为那位僧人自始至终的默默祈祷,还因为其他21位舞者自始至终的全情投入,整个氛围庄严肃穆,就像一场神圣的祭祀仪式,把所有的观众都给带进去了,大家自然而然地安静下来,聆听舞者们的喘息声,独享那三吨半金色稻米瀑布般落下的唰唰声,并在这万籁俱寂的冥想状态中,滋润着自己的心灵成长。

林怀民:这个舞在世界各地演出时,现场观众的反应大致是一样的。

欧建平:第二,我要说的是,《流浪者之歌》还对北京观众的心性,或者说耐心,给予了空前的考验,因为大家还从来没有在90分钟的时间里,从头到尾,如此心气平和地观看过任何一个舞蹈!特别是在谢幕后,他们居然能够如此全神贯注地观看那个默默无闻的耕耘者,时间长达15分钟!他们比我2000年在法国《里昂国际舞蹈双年节》上看到的观众还要安静——不少里昂的观众在舞者和你长时间的谢幕完毕后,开始按照惯例,陆续离开剧场……然后,他们发现,有些观众原地没动,接着发现,舞台上正在发生着一个更加简单、更加安静、更加无言、更加感人的场面,然后好奇地回来,继续观看,直到最后,才再次发出雷鸣般的掌声!而今晚的北京观众,居然在谢幕后没有一个人动身,大家都始终屏住呼吸,耐心观看,静心感受,用心思考……我因为有了里昂第一次的经验,所以,有意识地详细记录了那位耕耘者一连七圈,把整个大舞台上的金色稻米耙成了一道道沧海桑田的全过程:当他耙到第一圈时,大家都很安静,情绪也比较放松,大概因为节目单上说了,谢幕后还有表演;当他耙到第二圈时,大家的注意力开始集中,很多人带着某种好奇,似乎等待着随时发生的什么事情;当他耙到第三圈时,我的眼睛和鼻子开始有些冲动;当他耙到第四圈时,我情不自禁地开始思考,人生不就是这样一场马拉松吗?只有永不放弃,坚持到最后,才是胜利;当他耙到第五圈时,身边的观众开始想象,并悄悄议论:这接连不断画出的圆形图案,不就是树木的年轮吗?当他耙到第六圈时,他那种依然弯腰曲背的体态、专心致志的心态,让我突然想起了上周接受《印度时报》资深记者古普塔先生采访时学到的印度“冥想观”:所谓“冥想”,远不止我们所说的“打坐”,而是可以延伸到身心所有专心致志的状态中,从日常的学习到平凡的工作,只要我们能够全神贯注地从事某件事情,身心便会处在某种有益于身心健康的“冥想”状态中;当他耙到最后的第七圈时,我们开始对舞者,对编导,甚至对所有具备了如此定力的人,都充满了由衷的敬意!这种从观看到感受,从想象到思考,直至“冥想”的过程,让我感到非常意外和兴奋!这或许也足以证明,即使生活如此喧嚣的世界里,即使天天面对各式的诱惑,我们从骨子里,依然是很文静、很内秀、很温润、很传统的中国人!

林怀民:没错,应该说,我自己渴求安静,才会编出这样的舞吧!

欧建平:有道理!关于《流浪者之歌》的台前幕后,除了你已向国内外媒体透露的情况外,还有什么从未透露过的“秘闻”吗?(笑声)

林怀民:(笑声)你想知道什么?

欧建平:整个演出,至少有四个举世无双的亮点,从后往前说,首先是在最后一段《终结或起始》中,那位默默无闻的耕耘者,那个坚持不懈、令人动容动心的场面,是在演出过程中自然而然地形成,然后才保留下来的;第二是在《祷告IV》中,漫天谷雨,突然倾盆而下,既是先人虔诚求雨的成功,更意味着来年的五谷丰登,而舞者们的汗水则往往是搅拌着泪水同时落下的;第三是在《祷告III》中,那位仅穿护身,回归原始的男生,必须抢在800公斤稻米“砰”然落地后的一瞬间钻进米堆,否则,他的腰部会被带着加速度的800公斤稻米砸断,无法随后扬起铺天盖地的稻米波澜等等……这些事情,全世界都知道了,而我想知道的却是,关于那个贯穿了整个演出的《祷告I》是怎么来的?就是说,你最初是怎么想到,要安排那位“僧人”,用双手合十的冥想和锃光瓦亮的脑门,去迎接那多达300公斤的稻米瀑布,并从头到尾地站在那里的?

林怀民:开始创作《流浪者之歌》的两年前,我在一次聚会上,瞥见了“优剧场”(台湾的剧团名称,接受气功与太极训练,表演形式以击鼓为主——欧注)男演员王荣裕的背影,留下了深刻的印象。他看起来单薄,却有一股韧性。“优剧场”的成员都练功,讲究定力。两年后,我去印度的菩提伽耶流浪,又在那里看到了一位僧人,他孤身一人,站在那里祷告、冥想,从黄昏一直站到满天星斗,依然安静地站在那里……让我至今难忘。回到台湾,开始创作时,我自然地把这两个男子的形象揉到了一起,并立即打电话给那个优剧场的男演员。他听说我要他加入云门跳舞,非常高兴,但我说,不要你跳舞,只要你从头到尾,站在那里!他随后的表现非常出色,而这么多年来,还没有一个人能替代他。观众总是给他最热烈的掌声。在欧美也有观众会在后台门口等他,抱着他痛哭。

林怀民肖像-刘振祥摄影,云门舞集提供

欧建平:昨晚首演时,他好像出了个小事故:他在演出的中途,好像是睡着了,身体突然向前晃悠了一下,而灯光则同步地闪了一下,这让观众们猜测不已,很多人对云门的国际一流水准确信无疑,都认为这一定是你故意安排的,我想核实一下究竟!

林怀民:的确是个小事故!但我不能怪他,他才不是睡着了呢,而是因为他每晚穿着薄薄的袈裟,都要在鼓风机吹起的冷风中,整整地站立70分钟,云门的舞台工作人员昨晚第一次在他的脚下铺了个小棉垫子,里面有些加热的材料,为他取暖,但昨晚不知怎么搞的,棉垫子下面进去了稻米,结果在他倾身把头迎向米流时,滑了一下。我真佩服他能立刻挺直、站稳,若无其事。

欧建平:从1994年首演到今天,《流浪者之歌》演了多少场了?

林怀民:近两百多场吧。

欧建平:同你的其它作品相比,这算多吗?

林怀民:不是最多,但纽约、伦敦、柏林、巴黎、罗马、莫斯科、雅典,这些大城市都去过,也至北欧和澳洲巡演过。很多观众会说,不完全明白舞作的细节,但特别感动。

欧建平:这恰好说明,好的舞蹈是“只可意会,不可言传”的!观众能从中受到感动,就非常足够了!

林怀民:应该是这样的。我是写小说,学新闻,搞文字出身的,早期的作品《白蛇传》、《薪传》、《红楼梦》,都是叙事色彩的。经过了20多年的磨砺,我发现文字伤舞,文字的表现往往限制肢体语言的丰富性,因此,我开始用动力、画面来思考,来创作了,并开始排斥文字,写东西也越来越少,越来越慢了。舞接近诗,它的特长是以舞者的“生理发作”,激发观众的生理反应,是某种能量的交换。

《祷告I》中的冥想僧人谢安摄影 云门舞集提供

《祷告III》中挥舞稻米波澜的男舞者游辉弘摄影 云门舞集提供

欧建平:没错,运动学把这种现象称作“动觉反应”!也就是说,舞者的运动感觉打到了观众的身体上,并引起了感情的冲动,就是说,刺激产生了反应,这在舞蹈鉴赏上,就是“看懂了”!而不是非要“说”出个所以然来,才叫“看懂了”,因为舞蹈说到底,还是一种非口语、非文字的艺术。

林怀民:有道理!从《流浪者之歌》开始,我觉得,我的舞蹈慢了下来,静了下来,开始走向了成熟,因为舞者不必再来大蹦大跳,不必再为特定的角色服务,肢体获得“解严”,动作繁复了,内涵也深厚了起来。四年后的《水月》,连“求道”这些舞动的借口也没了,就是徒手舞。

欧建平:谢谢你送我的简体字版的新书《高处眼亮》!实际上,我在三个月前,就已拜读了你在台湾出的繁体字版本了!记得你在这本新书的“卷首语”——《菩提伽耶的阳光》中说过:“有时候我会想,我如果只能留下一部作品,我希望就是《流浪者之歌》。”你为什么对这部作品如此情有独钟?

林怀民:创作它的灵感来自1994年,我随身带着赫曼·赫塞根据佛传故事改写的小说《流浪者之歌》,流浪到印度的菩提伽耶。当时正是盛夏,大地冒烟,但大觉寺内,佛陀得道的菩提树下却终日清凉,让性情毛躁的我,很快就安静了下来。很久很久之后,我恍然感觉眉心处有股温热,睁开眼睛,原来是一道阳光,透过菩提树叶间的缝隙,正照在我的脸上,一份从未有过的、安静的喜悦笼罩了我的身心……这种安静的心境,让我回到台湾后,不假思索,便流水般地编出了《流浪者之歌》这部舞作,并在同年的11月4日于台北公演,其中静定、安稳的心境,仿佛让我找到了新的人生佳境,因此,我也希望这部作品能在这个喧嚣的时代,带给观众安慰和宁静。

欧建平:从1973年你创办云门舞集至今的近40年舞蹈生涯中,我发现你一直处在一种能够自我把控的“紧张—放松”有机交替的状态之中,仿佛是你把美国老师玛莎·格莱姆的这条动作原理运用到了生活中,在一段时间的高度紧张后,在接近崩溃的边缘前,你一定要让自己放松一下,比如1988年你让云门停摆,然后去香港教学,去纽约访学,来贵州研究傩戏,做一些一直想做,但无暇顾及的事情;1994年,你在演出进行的忙乱中,去了梦寐以求的印度的菩提伽耶“流浪”,随后催生了《流浪者之歌》;2004年,你用自己的3万美元的奖金启动,创办了“流浪者计划”,奖助年轻艺术家走出日常生活的藩篱,到亚洲各地去“流浪”,去闯荡,听说已有若干人脱颖而出,其中有人成了更加优秀的舞者或编导,还有人成了出色的作家;2007年,你寄给我的新书,取名为《跟云门去流浪:七周八城的欧洲巡演日记》……看来,“流浪”对你的确举足轻重,似乎代表着一种从身到心的大解脱和大放松!“流浪”对于你,到底意味着什么?

林怀民:流浪,就是没有目的性的漫游。一个人跟自己对话。远离熟悉的环境,隔了时空的距离,常常对自己和自己身处的空间有比较清明的看法。在印度阳光暴烈,汗水是真实的,一瓶水就是一瓶水,没有虚幻的品牌。生老病死常在街头上演,提醒我生命的本质,感到自己的幸福,感恩。觉得应该为别人多做点事。

欧建平:精彩!到目前为止,你带着《流浪者之歌》,都去过哪些重要的剧场演出?

林怀民:它曾应德国舞蹈剧场大师皮娜·鲍希的邀请,去乌珀塔尔演出过。此后,它还去过伦敦的赛德勒斯·威尔斯剧院、纽约的布鲁克林音乐学院歌剧院、美国舞蹈节、雅格布之枕舞蹈节……在雅典万神庙下古老的阿迪库斯露天剧场演出《流浪者之歌》时,我们仰望星空,好像是置身于古希腊的神话之中;去年春天,我们又在罗马哈德里安大帝宫殿的遗址上演出。这些都是难忘的经验。昨天和今天,又在北京的国家大剧院演出。

欧建平:你带它四处巡演中,都发生过什么难忘的事情吗?

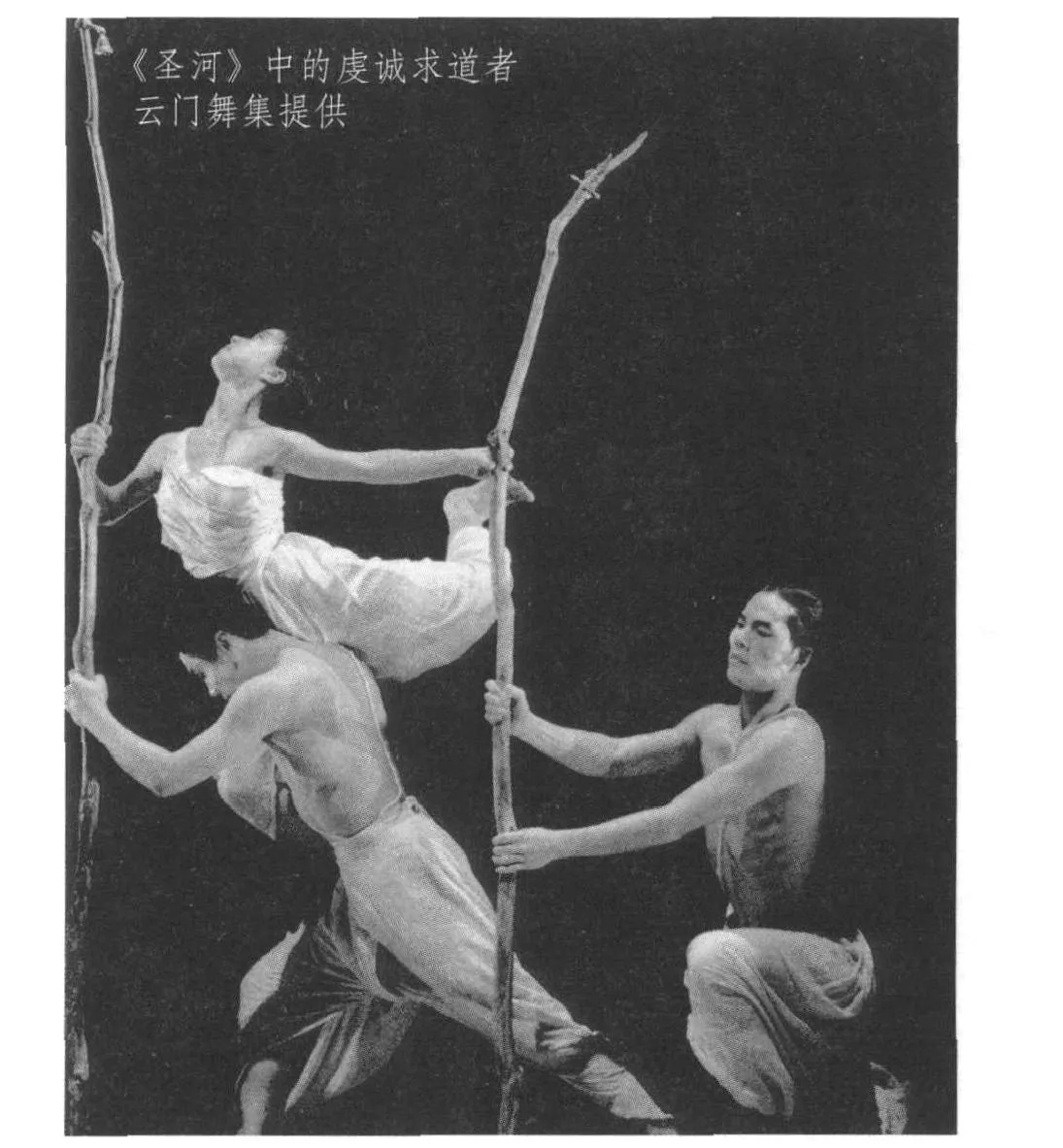

《圣河》中的虔诚求道者云门舞集提供

林怀民:那些米,的确产生了许多故事。澳洲农业部像面对辐射尘似的派人从头到尾监视,不许有一粒米流在澳洲的土地上。莫斯科演出前,俄罗斯宣布禁止谷物进口,我们只得派人去莫斯科,让他们重新制作一批米。还有美国雅格布之枕舞蹈节的剧院在森林里,松鼠常常在演出时上台吃米,舞者十分焦虑:那些稻谷是染过色的,吃了可能中毒。最让我们期待的是,《流浪者之歌》采用的是格鲁吉亚的拉斯塔维合唱团演唱的民谣,而今年六月,我们去德国的德累斯顿演出时,艺术节会请这个合唱团与我们合作演出。舞作能在诞生17年后,终于和他们同台,我们很是兴奋。这回演出的场地也很特别,它曾是德国现代舞鼻祖玛丽·魏格曼当年演出的场地,她的代表作《巫舞》等等,都是在那里首演的,这更让我们期待!

责任编辑:李 雷

欧建平:中国现代舞最早就是来自德国的,而你现在已把我们的现代舞,跳到德国鼻祖的老家去了,真是太棒了!多谢!

林怀民:著名编舞家、“云门舞集”创办人

欧建平:中国艺术研究院舞蹈研究所副所长、研究员