论怀化瑶族服饰文化的嬗变

——以罗子山七姓瑶为例

2011-09-25刘磊霞

刘磊霞

(怀化学院美术系,湖南怀化 418000)

论怀化瑶族服饰文化的嬗变

——以罗子山七姓瑶为例

刘磊霞

(怀化学院美术系,湖南怀化 418000)

瑶族是我国少数民族中的重要一员,居住在怀化的瑶族有着悠久的历史和文化。瑶族的服饰丰富多彩,是其自身文化身份认同和民族文化物化的集中体现。以罗子山七姓瑶为例,首先回顾了该瑶族服饰传统文化及特点,对其部分遗存的服饰工艺进行了分析,报告了七姓瑶族服饰的文化现状,提出了生产方式、生活环境和经济发展状况是影响七姓瑶服饰文化嬗变的决定性因素的观点。

怀化瑶族; 服饰文化; 嬗变

Abstract:The Yao national minority is important one in our country national minority.“Seven surname Yao”living in Huaihua has glorious history and culture.The Yao national minority's clothing adornment is rich and colorful,which embodies its own cultural status and the national culture transformed into materializes.This article,taking the“Seven surname Yao”for example,reviews this Yao national minority clothing traditional culture and the characteristic,analyses part of its existent clothing craft and discusses some mainfactors in its the transmutation about“Seven surname Yao”national clothing:the production method,the living conditions and the economical development condition.

Key words:Huaihua Yao national minority; dress and personal adornment; civilization; transmutation

我国共有11个瑶族自治县,还在各瑶族小块聚居区建立200多个瑶族自治乡。因其生产方式、居住、服饰和经济生活、风俗习惯等方面的差异,有“盘瑶”、“山子瑶”、“顶板瑶”、“花篮瑶”、“过山瑶”、“白裤瑶”、“红瑶”、“蓝靛瑶”、“八排瑶”、“平地瑶”、“坳瑶”等称谓之别。瑶族分布的特点是大分散、小聚居,主要居住在山区。[1]瑶族服饰因地域的变化呈现出丰富多样的格局。如江华平地瑶妇女服饰整体的面貌是:挑花头帕,无领对襟衫(领与袖镶花边),镶花边的围兜,大脚裤,色彩以黑、白、玫红、棕为主;怀化花瑶服饰的整体面貌是:以花带缠头为帽,后留流苏(意为狗尾),圆领斜扣门襟,挑花围裙,色彩以橘红、湖蓝为主;其他瑶族支系的服饰在整体的样式和色彩也都有很大的差异。服饰中的色彩和款式既是区分不同民族或支系的标志性符号,也是民族文化认同中的重要组成部分。

一、传统七姓瑶服饰的特点

湖南怀化瑶族历史悠久,罗子山七姓瑶在辰溪溆浦一带已经生活了几个世纪,形成了与自身生产生活方式相适应的民俗文化体系。七姓瑶以罗子山作为保护自己的屏障,过着自给自足农耕生活,也随之产生了与之相适应的服饰。他们的服装款式体现了适应山地农业生产劳动便利的需要,其服饰的色彩和图案则反映了七姓瑶在生产活动中形成的自然朴素的审美观念。

据资料记载显示:七姓瑶民大都身穿的都是自制的粗布料,女的穿左边开扣的满胸衣,男的穿的对襟开胸衣。裤子则是用两种不同的面料接缝而成,裤腰大,裤管短。妇女的衣边、袖口和裤管口多镶上兰花边。成年男人头缠蚂蚁布(白底黑点)或白底长黑长条帕子。这种长帕子干活可以缠腰,冬可御寒,夏可揩汗,还可兜东西,或可铺在地上当坐垫,一物多用,十分方便。这种缠头帕和扎腰巾的习俗,是过去七姓瑶人的穿戴标志。七姓瑶的人们为冬日雪天出门方便,还专门制有防滑的布钉鞋,他们在鞋底的前掌和后跟都钉上铁钉,铁钉以菱形排列,为了达到防水的目的,鞋面鞋底均以桐油层层涂抹。

七姓瑶的服饰中除了用纺织棉布制衣外,格外与众不同的是,她们还善于养蚕。据历史学家何光岳先生所著《南蛮源流史》中关于瑶族的瑶字来源中考证,瑶族先民中四大姓之一雷氏,来源于发明养蚕缫丝的黄帝之妃方雷氏(嫘祖),故瑶民善养蚕。她们将蚕茧纺成丝,将丝织成精美的绢,漂染成各种颜色,自制成绢衣绢服,甚至做成蚊帐,夏天穿着、使用起来飘逸而舒爽且透气。多年的田野考察,少数民族服饰多以布机自织粗布加工而成,鲜见有少数民族纺织绢丝,在罗子山考察期间,乡政府的文化专干米庆松先生介绍了当地养蚕和纺织蚕丝的历史,并拿出他收藏的一条绢丝长裤供我们观赏。

二、七姓瑶精美服饰遗存及工艺

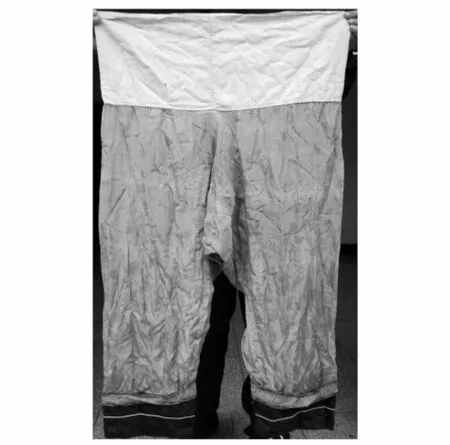

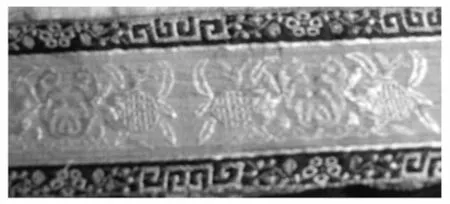

七姓瑶的服饰中丝织丝绣是其他瑶族服饰中不多见的。从罗子山山区的湿润的气候特征看,这里适宜桑树的生长,瑶族人的房前屋后都种有桑树。据当地瑶族老人介绍,罗子山、苏木溪周边的七姓瑶上世纪初在蚕丝的生产、漂染、纺织等工序流程和技术上已然成熟。这是一条根据当地服装穿着和劳作习俗裁剪,手工缝制的瑶族妇女的长裤(图1),现在已严重褪色。裤头是自织的细密厚实的白棉布,便于捆扎,裤体是漂染成紫色的蚕丝面料,裤脚是黑色的细土布,在细土布与蚕丝面料之间镶嵌了一条蓝底紫花的蚕丝绣带,裤体内衬松软的细棉纱布,以防出汗对蚕丝面料穿着的影响。整条长裤的设计既美观,又实用。最令人叫绝的是制作裤子的蚕丝面料的纺织技术,用“长机”纺织出的蚕丝材料,通过变换经纱的纺织手法,纺织出精美的隐花牡丹花纹,在不同的角度观察,会出现不同的效果,在侧光角度下,花纹清晰可见(图2)。若没有见到原作,很难相信上世纪初的瑶族妇女,是如何运用自制的纺织机器并自如地掌握这种防止技术,制作出如此精美的蚕丝面料来。这条长裤的花纹设计一方面体现了瑶族创作取材于自然的习惯,另一方面,富贵牡丹图案的造型反映了瑶、汉文化融合和汉文化的影响。

蚕丝长裤的脚边贴附的一条绣花丝带也是用蚕丝绣织而成(图3)花型设计得简练灵动,色彩搭配和谐,在黑色裤脚的衬托下,玫瑰色的菊花与蓝色的底色艳丽而又沉稳,曲线花纹与抽象直线形成有韵律节奏的变化,展示了瑶族妇女对服装色彩、造型整体协调的控制能力。

图1 瑶族妇女长裤

图2 侧光角度下看到的蚕丝面料上的隐形牡丹花

图3 瑶族自织蚕丝菊花

图4是一条七姓瑶的头饰绣片,绣片中间的图案是用丝线绣出来的,至今至少有40多年的历史了,色彩依旧鲜明。头饰绣片上花纹图案布局合理,疏密得当,每块色块的布局位置都经过了仔细地考虑,作者利用丝线漂染彩度的不同,采用了色彩渐变的方式营造立体感,并通过彩度的明暗关系平衡画面。图案造型讲究对称,外形的线条流畅自由,图案处针脚紧密,丝线微微地堆积,形成小小的起伏,将丝线特有的光泽与柔和细腻的质感得到充分地体现。这款头饰做工十分讲究,完全是手工完成,采用了刺绣、贴花等手法,压边和包线处的针脚细密,绣片贴在黑底布面上,更映衬着丝绣图案的鲜亮,背面用一块红色棉布打底,在增加头饰厚度的基础上,又增加了喜庆的色彩。这块头饰从里到外的设计,都体现了实用性和审美品味,反映了当地瑶族妇女高超的女红技艺和美好审美理想,是件具有一定代表性的艺术作品。

图4 瑶族妇女彩丝绣的头饰

三、七姓瑶服饰文化嬗变探源

根据瑶族在本地长期生活的史实和瑶族人民对民族归属与认同的强烈愿望,怀化地区在1989年先后成立了6个瑶族乡。但在上世纪90年代,怀化瑶族乡的瑶族服饰就基本从人们的视野中消失了,其蜕变速度和程度都令人惊讶。而也正是这个时期,溆浦与隆回交界处居住的花瑶服饰被挖掘了出来,引起了从多学者的关注和研究。怀化辰溪县黄溪口镇罗子山乡的瑶族与溆浦的茅坳、虎形山地理位置相距不远,可谓相邻而居,但他们的服饰传承状况为什么如此大相径庭呢?

瑶族与其他民族一样,由于生产方式、居住环境、经济发展、风俗习惯等方面的差异,产生了多个支系,如“盘瑶”、“红瑶”、“白裤瑶”、“蓝靛瑶”等,从瑶族支系不同的命名和称谓来看,最显著的特征就是服饰的区别,可以说,而生产方式的改变和经济的发展,是瑶族服饰蜕变的主要原因。

罗子山七姓瑶虽居崇山峻岭之中,但并没有阻隔他们与外界的联系,从罗子山乡政府搭乘机动车到黄溪口镇,只有10多分钟的路程,而黄溪口作为当地水路交通要道,起到了在经济文化上承上启下的沟通作用,加强了罗子山与外界的经济交流,大工业生产的价廉物美的布匹和成衣取代工效低下的手工织布的“长机”,从审美的时尚性和经济便捷等角度考量,也决定了瑶族服饰逐渐退出历史舞台的局面。另外,外出打工的年轻人,为了适应城市的工作与生活环境,迫使他们必须改变他们的服饰文化,而这些打工者回乡所带回来的文化理念,也进一步推动了当地服饰文化的变革,给中老年人的服饰习俗也带来了革命性的改变,这种嬗变不仅仅是技术层面的,更重要的是审美心理的改变。现在只有在瑶族节庆日我们才能看到的身着民族服饰的演员,至多也只是表演性质的服装,由于表演服都是用现代材料制作而成的,缺乏传统瑶族服饰手工技艺的朴素美感,已经很难让人体会到地方瑶族服饰的精神内涵。

这种变化可以从传统瑶族花带的织作技术的变化中可见一斑。织花带是传统瑶家女孩必须掌握的女红活计。花带的图案均以几何纹样构成,大多是从动物、植物等图腾对象从写实、具象渐渐演变为写意、抽象、概括形象的体现,体现了从形态美向形式美过渡的美学原则。由于“几何图形容易记忆也便于传播,所以更能被人们接受和推广。”[2]她们将色彩各异的纱线织成长短不一、大小不一的各种带子,或用于系裢,或背小孩,或赠送他人。七姓瑶妇女编织的花带图案多种多样,一位瑶族妇女拿出一条她在20年前编织的花带,花带上编织了十一种不同类型的几何图案,上面有两头相对的蝴蝶、也有两尾相对的蝴蝶,有半边的菊花,有完整的菊花图案,有鸟纹、鱼纹、和各种不同的几何纹(见图5),体现了她们丰富的想像力。

图5 20年前手工机织的几何蝴蝶、鱼纹、鸟纹的花带

这是一位当地瑶族妇女几年前参加全省少数民族艺术节的参赛获奖作品(见图6)。新编织的花带花纹以抽象的文字为主,如三、田、井、王等几何图案为主,没有了虫、鸟、鱼纹,也就是说,图案越来越简单,编织的难度也降低了,即便这样,现在的瑶家女孩已经鲜有人会编织这种花带,青年人都已外出打工,不到春节,村子里基本只有老人和孩子,这里的织布机使命已然终结。

图6 现在瑶族妇女编织的花带

根据瑶族的习俗,老人离世时要将他们的生活用品,包括日常的穿戴都要带走,他们的服饰大多都已经随葬,笔者未能寻访到怀化地区瑶族完整的服饰遗存,他们仅仅在固守自己文化身份,而生产生活方式更多的是选择接受、融合了汉文化的影响,民族服饰作为表明身份的符号就这样淡出人们的视野,甚至他们自己的记忆。很难确定,这就是一种进步。作为民族文化物化的精华,原生态的民间工艺与艺术是优秀的民族文化遗产,保护和传承是大家必须思考的问题。

[1]http://baike.baidu.com/view/5106.htm.

[2]李奕.原始几何纹样的朴素之美[J].中外企业家,2009,(8):61.

Discussion of the Transmutation about Dress and Personal Adornment Civilization of Yao N ationality Minority in Huaihua——Take the“Seven Surname Yao”for Example

LIU Lei-xia

(Department of Fine Arts,Huaihua University,Huaihua,Hunan 418000)

C953

A

1671-9743(2011)01-0008-03

2010-12-08

2010年度湖南民族研究课题“怀化瑶族服饰文化研究”,项目编号:HNMY2010—009。

刘磊霞(1963-),女,黑龙江人,怀化学院美术系副教授,从事美术教育、美术创作、民间美术与传统文化方面的研究。