生态文明发展与政府职能转变创新

——基于江浙两省的调研分析

2011-09-25顾金喜

顾金喜

生态文明发展与政府职能转变创新

——基于江浙两省的调研分析

顾金喜

生态治理和生态文明发展既是应对我国日益频繁的生态灾难和生态危机的必然要求,也是积极促使经济转型升级、实现经济社会统筹发展以应对国际金融危机的必然要求。江苏和浙江等地的实地调研表明,当前我国经济转型升级和生态文明发展过程中政府职能转变创新是一种必然。作为解决问题的路径,必须加快生态型政府建设,创新政府绩效评估体制,强化生态责任追究机制,确保经济转型升级和生态文明发展的规范、有序。

发展主义;生态文明;职能转变;创新

自党的十七大提出生态文明建设以来,地方党委政府对生态治理和生态文明建设日益重视。但实践中政府经济建设导向的职能仍然没有根本转变,粗放型、要素扩张型的经济增长方式并没有根本扭转,日益严峻的生态危机使得我们都不得不慎重思考当前经济社会的发展方式。因此,如何实现转型升级,实现更好的发展,建构人与自然、人与社会统筹和谐的生态文明,让广大人民群众共享改革开放和经济社会发展的成果,最终实现“人人受益、普遍共享、人与自然和谐相处”的社会主义和谐社会,已经成为各级地方政府积极应对金融危机和生态危机必然的战略选择,对地方政府职能转变与创新也提出了必然的要求。

一、发展主义的增长局限与生态文明建设的必要性

邓小平曾指出:“经济工作是当前最大的政治,经济问题是压倒一切的政治问题”;[1]“发展才是硬道理”。[2]改革开放30年来我国经济以世界少有的年均9.8%的速度增长,经济总量呈现加速扩张态势,人民群众的物质文化条件不断得到改善,都与这种发展至上的理念密切关联。发展主义的一个关键认知是:“经济增长比不增长好,快速增长又比缓慢增长好”,将“发展”等同“经济增长”,再将“经济增长”等同美好生活的信念支撑着整套发展主义的话语,从而将丰富多元的人类需求和自然生态约化成单一的向度,仅以经济指标来衡量。[3]发展主义对政府公共治理的核心影响就是代表公共权力和公共意志的政府逐渐演变成为发展型政府,即“以推动经济发展为主要目标,以长期担当经济发展的主体力量为主要方式,以经济增长作为政治合法性主要来源的政府模式”。[4]发展型政府具有两个显著特征,即自主性(state autonomy)和国家能力(state capacity),尤其强调国家机关执行政策实现预期目标的能力,特别是在面对强有力社会团体反抗和恶劣的社会经济环境时。[5]但它往往忽视了国家、政府决策过程和政府与社会关系的复杂性,具备发展意愿和发展能力的政府可能会好心办坏事,同时具备了自主性和嵌入性的强政府可能运用手中的权力攫取社会,扮演掠夺型国家的角色。因而发展型政府在创造奇迹的同时正在经历着重大的危机,主要表现为:

(一)经济增长处于一种失衡的状态

首先在GDP的占比中,居民消费率不到35%,不仅远低于发达国家的60%-70%,也低于大多数发展中国家,是典型的投资扩张型、要素扩张型而内需严重不足的经济增长模式。[6]其次,三产结构中,工业一直占据重要比例,而现代服务业比例与当前我国经济社会的发展程度已明显不相称。再次,资源消费畸高和浪费现象并存。单位产值的石油消耗大体是日本的4.3倍,法国的4.03倍,美国的2.4倍;水资源的利用效率也较低,单位产值的水资源消耗约是发达国家的8-10倍左右,[7]粗放型和要素扩张型的经济增长方式并没有有效扭转。

(二)明显失衡的社会发展不断强化社会冲突

社会失衡发展的突出表现一是区域失衡、城乡失衡、贫富分化现象明显,基尼系数远超国际公认的0.4的黄色警戒线,埋下了社会冲突的引线。二是基础设施发展较快而公共医疗卫生、环境保护和就业服务等软公共服务却严重滞后。城乡不均等的公共服务供给体系加剧了城乡失衡的严峻性,再加上不健全的社会保障以及日益集中的社会财富分配,导致不同社会群体的被排挤感、心理失衡和社会矛盾日渐突出,无疑已经成为突出的社会问题。

(三)环境污染日益严重,生态灾难日渐增多

调查显示,我国仅因固体废物堆存而被占用和毁损的农田面积就已达13.3万公顷以上,全国利用污水灌溉的面积已占全国总灌溉面积的7.3%,比80年代增加了1.6倍。[8]而每年因污染导致直接的经济损失已经达到了125亿元左右。与之相伴的则是生态灾难逐渐增多:2008年南方雪灾,因灾死亡129人,直接经济损失1516.5亿元人民币,受灾人口超过1亿。而且,目前我国的环境形势日益严峻,片面工业化导致的环境污染还在不断蔓延和恶化,如陕西凤翔血铅事件、内蒙古赤峰水污染事件等等;生态破坏的范围和影响在逐渐扩大,水土流失、土地荒漠化、沙尘暴、水资源短缺程度都在日益加剧,不断接近自然环境所能够承受的极限。在可预见的将来,如果片面的 GDP崇拜不能有效扭转,大自然的报复势必更加强烈。

二、江浙在经济转型与生态文明建设方面的实践

我国现有的政治行政体制、发展转型和生态文明建设的复杂性、系统性决定了政府在其中的主导地位,也决定了政府职能转变与创新的必然性,特别是政府主导型的发展模式决定了政府决策是转型升级和生态文明建设的关键;政府必须转变职能,创新生态治理新格局。从浙江省委党校赴江苏无锡、苏州和浙江嘉兴、湖州、宁波等地实地调研的情况看,江浙两省在经济转型和生态文明建设方面开展的实践探索主要有:

(一)大力开展生态治污和深入开展节能减排,修复和维护生态环境

近些年来江浙两省地方政府在生态环境治理和修复上付出了很大的努力。一是投入力度不断加大,节能减排工作取得新成效。2009年苏州全社会环保投入达270亿元,占GDP的比重达3.65%,治理成效显著,同时万元 GDP能耗累计比2005年降低18.3%。二是按照坚决取缔一批、限期治理一批、严格监控一批的原则,各地扎实推进工业污染整治工作,特别是积极推进了太湖流域水环境整治,关停了太湖沿岸5公里范围内不达标的污染企业。三是狠抓蓝藻防治,恢复太湖流域的水生态环境。四是实施生态清淤工程,有效地恢复了太湖流域的水环境与水质量。太湖治理成效显著,主要水质指标持续改善,2009年仅太湖无锡水域高锰酸盐指数、总氮、总磷和富营养化指数就比2008年分别下降7.6%、8.3%、21%和4.3%。

(二)完善生态规划体系,发挥生态规划的引领作用

早在2003年浙江省就提出了生态省建设的战略目标,并制订了《浙江省生态省建设总体建设规划纲要》,提出调整优化工业结构和布局,加快生态功能区建设,大力发展生态农业的规划蓝图。生态规划的重要意义在于,它不仅能够充分发挥引领作用,而且把生态文明理念贯穿于战略发展规划和城乡总体规划中去,落实到空间布局、基础设施、环境保护和发展等各个专项规划中。从江浙两地的调研来看,目前各地基本上都已经出台了“生态市”建设的规划,生态功能区、居住区、生态农业和工业区功能划分清晰,在生态治污和生态文明建设方面发挥着重要作用。

(三)深入实施生态创建,打造生态美好的宜居城市

生态文明建设重在落实,而优美的环境则必须依靠持续深入的生态创建来实现。浙江省自提出创建生态省和“绿色浙江”建设战略以来,出台了省级生态县、生态乡镇(街道)创建办法,对COD排放强度、城镇生活污水集中处理率、工业固体废物处置利用率、城镇人均公共绿地面积等重要指标进行考核,逐步建立了政府主导、公众参与的创建机制,在社会经济和生态环境协调发展方面迈出了重要的步伐。通过“千村示范,万村整治”和生态创建“十百千模范工程”,全省累计建成39个国家级生态示范区、6个国家级环保模范城市、86个国家级环境优美乡镇、241个省级生态乡镇和3999个生态村。[9]而作为浙江第一个成功创建国家生态县的安吉则在生态文明发展方面进行了独特的探讨,通过“中国美丽乡村”建设,目前村村优美、家家创业、处处和谐、人人幸福的美丽乡村已风生水起。[10]而经济结构合理、社会和谐稳定、人居环境优美的生态发展已结出了累累硕果,生态产业蓬勃发展,生态文明深入人心。2009年该县城镇居民人均可支配收入22484元,农村居民人均纯收入达到11326元,城乡居民收入比为1.98:1,远远低于全国3.33:1和全省2.52:1的水平,城乡统筹发展达到了一个新的高度。

(四)努力促进创新发展,实现统筹兼顾的生态发展

从实地调研来看,江浙两省都注重创新发展,近年来在科技创新方面作出了很大的努力,新兴产业发展效果良好。仅以无锡尚德电力为例,该公司自2001年9月成立至今,在短短数年间就已快速成长为全球最大的光伏产品制造商及太阳能系统解决方案的供应商之一,实现了跨越式的发展。而光伏发电对环境的贡献和生态保护的作用也是非常巨大:以该公司2008年的产量计算,产品稳定安全运行25年,可产生150亿度绿色电力,相当于减少燃烧750万吨标准煤,减排1100万吨二氧化碳。

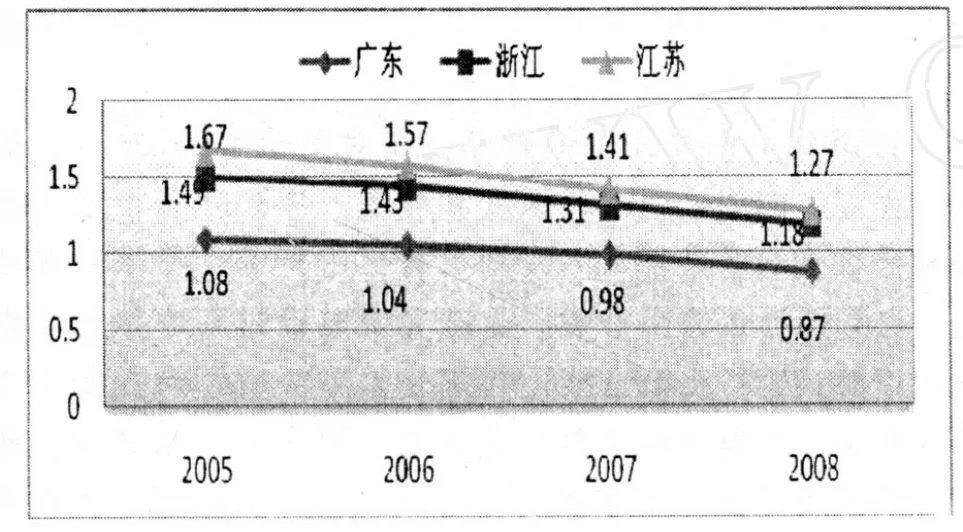

正是致力于高新技术新兴产业的培育,地方政府甘做幕后英雄,“无锡尚德政府造”,才有尚德公司和无锡市高新产业的飞速发展。统计表明,2009年无锡市高新技术产业实现产值4750亿元,高新产业工业增加值占比达到了全市规模以上工业增加值的43.5%,发展非常迅速,成效显著。而浙江近些年来通过循环经济和生态省建设,通过科技创新和产业改造提升,大力发展生态工业,实现工业的生态化;大力发展生态农业,逐步实现生态的产业化,提升生态产业的附加值和资源的循环利用率;大力发展现代服务业和文化创意产业,通过源头推进,在生态产业化和产业生态化方面作了卓有成效的探索。对比江浙单位 GDP产值的能耗和单位工业增加值的能耗,可以发现,近几年两省基本上都呈快速下降趋势(可详见图1),与单位 GDP能耗最低的广东省的差距一直在不断缩小。

图1 粤、江、浙单位工业增加值能耗比较(单位:吨标准煤/万元)

三、江浙经济转型与生态文明建设对地方政府治理创新的启示

生态问题主要是人类欲望的无限性与自然资源的有限性之间的矛盾,从目前来看,遵循人、自然、社会和谐发展这一客观规律和自然资源有限性及其保护原则,统筹兼顾,实现发展转型,已经成为一种历史的必然。从江浙经济转型与生态文明建设的实践来看,其启示主要有:

(一)牢固树立生态优先的发展理念,加快生态型政府建设

浙江省自2003年就开始致力于生态省的建设,时任浙江省委书记习近平同志曾明确指出,要努力把浙江建设成具有比较发达的生态经济、优美的生态环境、和谐的生态家园、繁荣的生态文化,人与自然和谐相处的可持续发展省份。生态省建设必然要求生态型政府,也即遵循生态规律与经济社会规律,依法行使对生态环境的管理权力,全面确立加强生态建设、维持生态平衡、保护生态安全的职能,并实施综合管理的行政行为的政府,[11]简言之即是追求实现政府目标、政策、职能、体制、文化等诸方面生态化的现代政府。[12]其根本目标在于实现人类与自然生态环境的持续性和谐与动态平衡,在于人类对自然的永续利用和社会的可持续发展,最终实现自然生态环境的美丽与人类美好生活的相得益彰。为了确保这一根本目标的实现,就必须建构生态型政府,这“是对政治文明现代发展的呼应,是化解生态危机的迫切需要,是经济可持续发展的客观要求,也是政府治理范式变革的重大举措和政府生态管理职能创新的应有之义。[13]

生态型政府建构首先意味着政府必须以更系统、完善的视角审视当前人与自然以及人与人、人与社会之间的关系,公共治理理念与目标必须向生态维护和促进导向转变,牢固树立生态优先的根本价值取向和发展理念,[14]意味着政府必须把资源有限性和生态保护作为政府政策选择、执行和评估时抉择的核心标准。其次它也必然意味着政府治理方式的转变与创新,更意味着必须要有新的机制和体制,要求政府在公共治理过程中遵循生态规律与经济社会规律,努力实现生态经济、生态环境、生态家园和生态文化多元一体的协调发展。三是必须加快建立与完善生态环境的监测体系与预警系统,对资源消耗、环境污染进行全面的跟踪监测,铁腕治污,全面推进节能减排工作。四是政府必须着力打造生态品牌,提升生态产业附加值和规模化发展的效益,不断提升生态惠民、生态富农的实际效果。惟有如此才能实现“人人共享,普遍受益,人与自然和谐统筹”的良序社会和美好社会。

(二)生态立法和生态规划,把生态保护和发展纳入政府核心职能范围

对当前我国的经济转型升级和生态文明发展而言,一是必须强化生态立法和生态规划的引导功能,以制度化、规范化的方式促进生态保护和生态发展。这就意味着必须把生态治理、生态保护、生态规划、生态发展纳入政府核心职能范围。江浙两省在生态治理和生态规划方面已经进行了积极的探索。生态功能区、生态产业园区、生态农业区和居住区的适当分离,既达到了生态保护的目的,也实现了生态发展,让人民群众在享受经济增长所带来的丰裕物质财富的过程中共享优美的生态环境、和谐的生态家园、繁荣的生态文化。

二是积极开展生态创建活动,不断改善、提升生态环境质量,优化生态环境。特别是在当前,地方政府要始终把生态治理纳入政府的核心职能,加大对生态污染的整治力度,积极开展生态创建工作。惟有如此才能建设生产发展、生活富裕、生态优美、生活舒心的社会主义美好社会。

(三)加快推进创新型政府建设,以科技创新实现生态保护和生态文明发展

建设创新型国家是我国在全面建设小康社会攻坚之际提出的重大战略举措。而对地方政府而言,则应在“十二五”时期把科技进步和创新作为经济社会发展的首要推动力量,把建设创新型政府作为面向未来的重大战略,以科技创新与高新技术的产学研一体化带动经济转型升级,逐步实现集约型、创新型发展,在“产业生态化和生态产业化”过程中实现社会效益的系统优化。

1.全面发挥政府引导作用,不断优化科技创新创业的政策环境。对地方政府而言,其重大的战略意义在于,应把科技创新作为基本战略,加快推进创新型政府建设,努力促使科技创新能力的提升,着重解决产业生态化和生态产业化的技术难题。而首要的一步则是不断优化科技创新创业的政策环境,不断完善科技创新创业相关的扶持政策,加大扶持力度,形成创新发展的政治生态环境。

2.全力培育高新技术新兴产业,发展壮大创新创业集群,为地方经济新一轮转型升级提供强劲动力。这就必然要求政府加大对科技创新的扶持力度,特别是要全力培育高新技术新兴产业,加快发展壮大创新创业集群,依靠科技创新实现跨越式的发展。对地方政府而言,必须全力提升经济社会发展创新的综合指数和科技进步对国民经济发展的贡献率,充分发挥科技是第一生产力的带动作用和新能源新产业生态保护与生态文明建设的示范作用。

3.着力完善科技创新创业的机制体制,全力深化产学研一体化合作机制。“十二五”时期地方政府应深化与全国名校的合作关系,借助与高校的合作平台,完善高等院校在科技创新和最新科研成果转化、孵化机制,全面提升产学研一体化合作机制和经济社会发展的创新效果;面向全国甚至全球全力集聚高层次创新人才,着力打造创新创业的人才高地,不断拓展科技创新创业的源头;同时,全力实施知识产权战略,激发全社会创新创业活力的发展平台。

(四)创新政府生态治理的协调机制,形成生态治理的整合效应

生态型政府建设必然要求深化政府管理体制改革和政府职能的创新,按照人与自然协调、可持续和统筹发展的基本原则,厘清政府生态治理和生态文明建设的职责,实现从经济建设型政府向生态促进型政府转变,全面确立政府加强生态建设、维持生态平衡、保护生态安全的基本职能;同时在各部门之间确立生态保护与生态文明建设的职能分工与合作,以及详细的分类分级考核指标体系,形成生态治理和生态文明发展的协作治理机制,实现政府各部门之间生态治理的整合效应。鉴于当前我国政府在经济社会发展中的主导作用,政府生态职能的转型与创新无疑是生态文明建设的关键。

“十二五”时期地方政府在生态治理机制创新方面应该有更大的作为,但是以环保厅或局一把手兼任生态办主任的制度设计,在地方生态治理过程中,显然无法充分发挥它应有的作用,难以协调各方关系。因此,建议在生态治污中,创新生态治理的协调机制,健全并完善高层级的综合协调机构,由地方党政一把手兼任生态领导小组及办公室的一把手,居中协调,理顺关系,统筹兼顾;并创新政府绩效考核体系,强化一把手负责制和生态责任追究机制。

(五)创新政府绩效考核体系,强化生态责任追究机制

生态省和生态型政府建设对政府绩效考核体系创新也提出了新的要求,主要表现为:

1.必须创新政府绩效考核的生态指标体系,强化对单位GDP原材料的消耗程度、能源资源消耗强度、单位工业增加值能耗和环境污染程度进行系统考核,全面衡量科技创新与转化、管理水平、经济结构调整和转型升级的综合体现,监测、反映经济增长对环境的污染情况和压力水平;并全面反映地方政府在生态治污和生态文明建设过程中的努力情况和实际绩效。

2.应针对不同地区,建立健全分类分级考核的指标体系。应在生态环境现状调查的基础上,开展生态功能区和生态保护规划,并针对不同区块的功能特色,按照分类分级的指标体系进行考核。如降低对生态功能区、现代生态农业区的 GDP增长的考核,而适当提升生态功能区建设和生态保护成效的考核,并加强对生态屏障的生态保护、产业结构调整、环境保护基础设施建设、农业农村污染防治的生态补偿制度和专项补助,并加大生态建设补助、生态保护补贴和生态环境治理补助的力度。

3.强化生态责任追究机制。在对单位 GDP原材料的消耗程度、能源资源消耗强度和环境污染程度进行系统考核和分级分类基础上对各级地方官员进行综合考核的基础上,必须对在创建生态省、生态文明建设过程中执行不力的政府官员进行行政问责,特别是因对环境污染控制不力而导致突发性群体性事件的地方官员更是要一票否决。同时还应创新并强化生态执法,充分利用日常监测、监控和突击性的飞检等方式对企业进行全方位的监测和抽检,一旦发现违规违法排放者则处以重罚,杜绝违规非法排污现象。

(六)优化政府生态治理模式,建构网络化的生态治理新格局

生态型政府建设在对政府职能转变和创新方面提出新要求之时,也对地方政府治理模式的革新提出了新的要求,也即必须打破既往政府主导的单中心治理模式,着力培育公民社会和非政府组织,充分发挥非政府组织在生态治污和生态文明建设中的系统整合作用。从而建构起政府主导下,社会多元主体广泛参与的开放型生态治理新格局。

1.建立健全多元主体广泛参与的环保、环评政策的公共协商平台和制度。既可充分利用互联网的发展,借助网络平台建构环保政策、环评政策和环评工作的公共网络协商平台和机制;也可在生态省建设、生态整治工作会议召开之际,通过网络、平面媒体征集公民的广泛意见,或征集人大、政协、非政府组织、社会团体、市民代表和相关专家列席会议,展开充分的民主协商,整合各方不同的利益诉求,形成政策合力。

2.完善环境风险的网络化防范新格局。在污染排放监测和环境风险防范方面,充分发挥人大、政协、非政府组织和公民的作用,畅通政府、人大、政协、绿色环保团体等非政府组织和公民之间的沟通、互动渠道和平台,对环境污染监测和预防实现网格化的布控,形成多方合作的环境风险网络化防范新格局。

3.建立并完善多元主体参与的网络化整治新格局。在生态环境改善和修复方面,既要发挥政府的主导作用,也要充分发挥非政府组织和公民的必要补充作用,在治污和环保事业方面,鼓励社会资本投资经营环保基础设施,积极开展生态产业经营,自主经营、自负盈亏;同时,调动社会力量积极主动参与生态清淤和综合整治工作,加快形成多元化的生态环境整治和修复的投入机制,形成政府、社会、公民立体互动和整合优化的网络化整治新格局。如无锡市在环太湖生态治理和环境保护方面,就按照“专业化队伍、机械化打捞、无害化处理、资源化利用”的思路,全力打捞蓝藻,并建成5座藻水分离站,经分离后的藻泥全部用于制作肥料、沼气发电,基本做到了产业化运作,变废为宝,化害为利。这无疑说明生态环境综合整治有着极高的经济效益,如果政府能够引导社会资本参与其中,实行产业化运营,并形成网络化整治的新格局,将对生态环境的改善和修复产生重大意义。

[1]邓小平.邓小平文选(第2卷)[M].北京:人民出版社,1994.194.

[2]邓小平.邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1994.377.

[3]张永华.发展主义、生态后现代主义与新型现代性[J].社会科学家,2005,(6).

[4]郁建兴,徐越倩.从发展型政府到公共服务型政府——以浙江省为个案[J].马克思主义与现实,2004,(5).

[5]孙沛东,徐建牛.从奇迹到危机——发展型政府理论及其超越[J].广东社会科学,2009,(2).

[6]丛亚平.解决中国经济失衡的路径——缩小贫富差距[J].领导文萃,2010,(2)(下).

[7]中国科学院可持续发展战略研究组.干部绩效考核的五大标准[EB/OL].中国网,2004-03-11.http://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2004-03/11/content-5514715.htm.

[8]李蓓蓓.农村环境污染的原因及治理对策分析[J].西安财经学院学报,2005,(1).

[9]浙江省环保厅生态处.关于进一步加强生态创建工作的意见[EB/OL].浙江省环保厅网站,2009-11-10.http://www.zjepb.gov.cn/hbtmhwz/rdzt/stcj/200911/t20091110-14928.htm.

[10]叶辉,陈毛应,叶福明.安吉——中国美丽乡村建设[J].党建,2010,(1).

[11]高小平.落实科学发展观加强生态行政管理[J].中国行政管理,2004,(5).

[12]黄爱宝.“生态型政府”初探[J].南京社会科学,2006,(1).

[13]王彬彬,朱益芳.对构建生态型政府的思考[J].党政干部论坛,2009,(2).

[14]黄爱宝.生态善治目标下的生态型政府构建[J].理论探讨,2006,(4).

(责任编辑 胡爱敏)

X22

A

1672-6359(2011)01-0063-05

顾金喜,中共浙江省委党校公共管理教研部、“科学发展观和浙江发展研究中心”讲师,博士(邮政编码 311121)