网络公共舆论的生成与影响机制

——兼论网络反腐的内在机理

2011-09-24韩恒

韩 恒

(郑州大学 公共管理学院,河南 郑州 450001)

网络公共舆论的生成与影响机制

——兼论网络反腐的内在机理

韩 恒

(郑州大学 公共管理学院,河南 郑州 450001)

中国互联网络信息中心(CNNIC)2010年7月发布的报告表明,截至2010年6月底,我国网民规模已达4.2亿人,手机网民的数量达到2.77亿[1]。伴随着中国网民的快速增加,互联网对中国社会、经济、政治的影响日趋深远。《人民日报》的报道表明,87.9%的网民非常关注网络监督,当遇到社会不良现象时,93.3%的网民会选择网络曝光[2]。由此可见,互联网已经在监督政府、反腐倡廉中发挥着至关重要的作用,“网络反腐”已经成为反腐败的一种重要渠道。

尽管网络反腐已经受到社会的普遍关注,但学界对网络反腐内在机制的研究远不深入。本文的主要目的是对网络反腐的内在机理进行探讨。文章共分四部分:首先介绍了网络公共舆论在网络反腐中的重要地位,其次分析了网络公共舆论的生成机制,再次探析了网络公共舆论的影响机制,最后指出了积极应对网络公共舆论的重要性。

一、网络公共舆论:网络反腐的核心环节

大体而言,当下的网络反腐主要有两种表现形式:一是网络举报,二是网络曝光。

所谓网络举报是指借助于政府设定的举报网站平台,对“党员、党组织违反党章和其他党内法规,违反党的路线、方针、政策和决议,利用职权谋取私利和其他败坏党风行为的检举、控告”,以及对“国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策和决定、命令以及违反政纪行为的检举、控告”①。与传统的举报相比,网络举报具有一些新的特点:更加快捷、更加便利、成本较低、可以匿名互动等。因此,网络举报一经推出,就受到广大民众的关注。来自中国新闻网的报道称,在2009年中纪委开通网络举报的第一天,举报网站就出现了因访问量过大而致系统瘫痪的情况[3]。

尽管网络举报受到了广泛的关注,但相对而言,网络举报基本上处于政府的监管之下,相关党政部门在网络举报中居于主导地位。首先,网络举报的网站大都是党政部门设置的。截止到目前,除了中纪委设置的举报网站之外,中国内地31个省级的纪委和监察部门都设置了网络举报网站。尽管也有一些民间举报网站的存在,但相关的党政部门并不主动处理民间网站的举报内容。其次,党政部门掌握着网络举报信息的筛选和案件查处的主动权。也即是说,收到网络举报之后,是否查、什么时间查、怎么查的主动权依然控制在政府手中。事实上,与传统的举报相比,网络举报仅仅是改变了举报的形式,并没有改变政府受理举报的主动权与查处权。

与网络举报不同,网络曝光常常把相关的政府部门置于被动的应对地位。所谓网络曝光,是指媒体或网民,借助于互联网把党政官员的违纪违法信息直接暴露于公众视野之下。网络曝光的形式可以是传统媒体的报道在互联网上的转载传播,也可以是网民通过BBS、E-mail群、QQ群、网站新闻的跟帖、博客、微博等形式公开相关的违纪违法信息。在一定意义上,网络举报和网络曝光都是对腐败现象的揭发,只不过网络举报是利用互联网向专门的纪检监察机关揭发腐败现象,而网络曝光是利用互联网向社会公众公布腐败现象。在当前的情境下,网络曝光已经成为网络举报之外的另一条网络反腐的重要渠道,并且网络曝光往往比网络举报具有更大的反腐威力,更能引起社会的广泛关注。

当然,并不是所有的网络曝光都能起到反腐的效果。因为互联网中存在着“海量信息”,网络是一个“众声喧哗”的地方,网络曝光的内容很可能在很短的时间内淹没在网络信息的汪洋大海之中,得不到人们关注,引不起社会的共鸣,相应地也不能引起政府相关部门的关注,起不到反腐的效果。

只有网络曝光的内容引起了广泛的社会关注,形成了公共舆论,网络曝光的内容才能引起相关政府部门的重视,网络曝光才能发挥反腐倡廉的功能。因此,网络公共舆论是网络曝光与网络反腐之间的一个关键环节。可以说,没有网络公共领域的形成,网络曝光的内容就难以形成普遍的社会关注,难以引起广泛的共鸣。没有相应的网络舆论压力,纪检监察部门就难以迅速对网络曝光的内容进行查处,网络曝光就难以起到“反腐”的效果。

在一定意义上,没有网络公共舆论的形成,就没有真正意义上的网络反腐。网络公共舆论在网络反腐中发挥着至关重要的作用。围绕网络曝光的内容形成网络公共舆论是网络反腐的第一步。网络公共舆论的形成过程,实质上是网络曝光的内容在网络中的扩散过程,这一过程是通过网络互动产生的。

二、扩散与互动:网络公共舆论的生成机制

(一)网络扩散

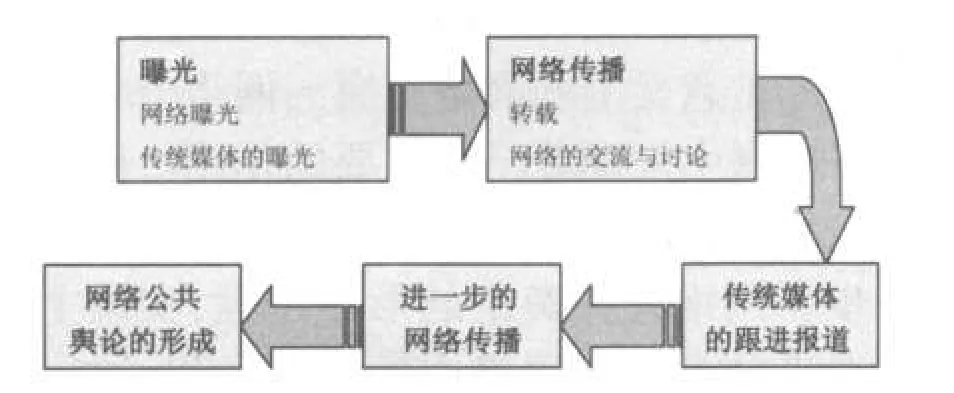

网络公共舆论的产生是以网络曝光为前提的,没有网络曝光就没有网络公共舆论。网络曝光一般是对某一特定事件的曝光,特定事件是网络曝光的内容,而网民和传统媒体是网络曝光的“揭发者”。从网络曝光到网络公共舆论的产生,实质上是与曝光事件有关的信息在网上的传播扩散过程,曝光事件的扩散范围在一定意义上决定了网络公共舆论的强度。一般来讲,网络公共舆论的产生需要经历以下几个阶段:曝光、网络传播、传统媒体的跟进报道、网络的进一步传播、公共舆论的形成(如图1所示)。

网络公共舆论的产生源于揭发者对某一特定“焦点事件”进行了曝光。曝光的形式包括网民在网络上的直接揭发,比如在BBS上发帖,在博客或微博上的发文,在E-mail群、QQ群中传播,在新闻网站上的跟帖等。除了网民在网络上的直接揭发之外,也有传统媒体的曝光,即传统的媒体(报纸、杂志、广播、电视等)对某一特定事件的报道。但是传统媒体的曝光只有经过互联网的传播与放大之后,才有可能形成网络公共舆论。互联网是一个放大器,仅有传统媒体的曝光而没有网络的传播,难以形成广泛的社会舆论。

仅有曝光难以形成网络公共舆论,只有曝光的内容在互联网上得到了广泛的传播,网络公共舆论才有可能产生。网络传播的形式主要有转载与讨论。转载既包括网站的转载,也包括博客和BBS上的转帖,E-mail群、MSN、QQ群中的转发。除了转载,网络传播还包括交流与讨论,主要是网民就网络曝光的内容所进行的交流、讨论与分析,交流的平台包括MSN、QQ、E-mail、论坛BBS跟帖等。转载主要是信息的传播与扩散,交流与讨论不仅传播了信息,而且还能形成一致的观点与意见。另外,在网络传播与扩散的过程中,网友们还会通过“人肉搜索”发现更多的与“焦点事件”有关的信息,并在网络上进行传播与扩散。

图1:网络公共舆论的形成过程

经过初步的网络传播,网络曝光的内容受到了一定的社会关注,逐渐成为社会的热点话题。在这种背景下,传统的媒体开始捕捉社会的热点话题,对“焦点事件”进行进一步的深入跟踪报道,包括平面媒体的深入报道、邀请专家点评,有声媒体邀请焦点人物进行深入访谈,等等。在传统媒体跟进之后,深入报道的内容会进一步在网络上传播。在这种背景下,传统媒体与互联网形成了互动局面,与焦点事件有关的内容受到社会的广泛关注,网络公共舆论真正形成。

(二)网络互动

在网络公共舆论的形成中,互动是一个核心机制。互动需要平台,在网络公共舆论形成的过程中,互动的平台有两个,一是互联网,二是传统的媒体。

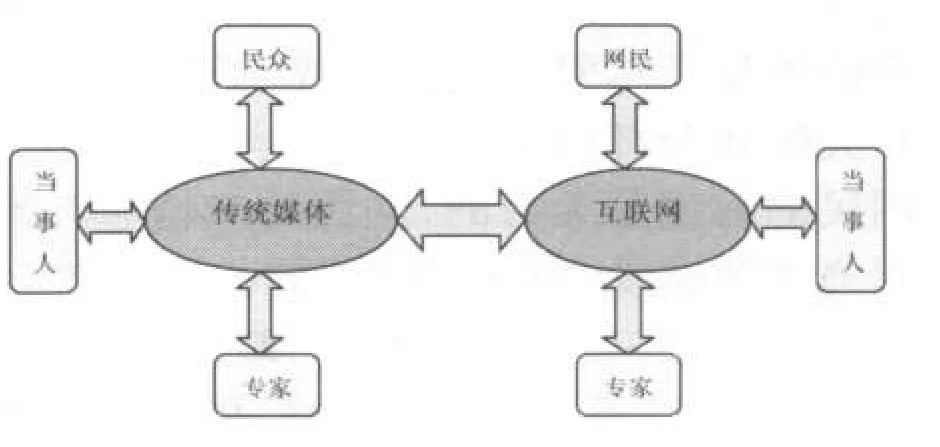

在互联网的互动平台上,参与互动的主体包括普通网民、专家学者、“焦点事件”的当事人等。互动的具体内容包括事件当事人在网络博客上的发言、网络跟帖,普通网友的阅读、评价、传播、交流与讨论,专家学者的发帖、分析与点评等(如图2所示)。

当网络曝光的内容经过网民的互动与交流之后,曝光的内容开始逐渐引起社会的关注,与“焦点事件”相关的话题越来越多地受到传统媒体的关注,传统媒体逐渐成为一个重要的互动平台。在传统媒体的互动平台上,参与互动的主体有普通民众、专家学者以及“焦点事件”的当事人。互动的具体内容包括传统媒体对当事人的采访,当事人通过传统媒体的发言;普通民众围绕传统媒体的报道内容进行交流与讨论;专家学者在传统媒体上进行的分析与点评等。

当然,传统媒体和互联网之间也存在着深入的互动关系。比如,互联网转载传统媒体的报道内容、传统媒体从互联网上寻找新闻线索、传统媒体对网络传播内容的引用,以及传统媒体在互联网上开办门户网站等。

网络曝光之后,经过传统媒体的报道、网络的传播以及相关活动主体的广泛互动与讨论,网络公共舆论才真正形成。网络公共舆论一旦形成,就会对相关的政府部门产生影响,网络公共舆论的反腐功能开始显现。

图2:网络公共舆论中的互动机制

三、压力:网络公共舆论的影响机制

(一)压力的作用机制

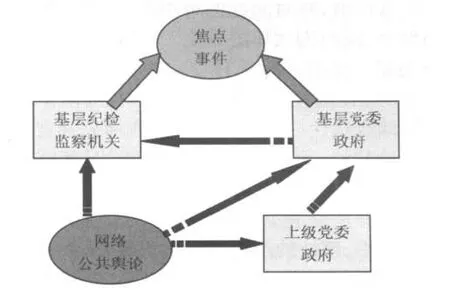

网络公共舆论实质上是一种舆论监督,这种公共舆论一旦形成,就会形成一种巨大的舆论压力,这种压力迫使相关政府部门对公共舆论中的“焦点事件”和焦点人物进行调查了解,对相关当事人进行查处,并对民众作出相应的解释说明。首先,相关事件已经成为大家关注的焦点,受到了广泛的讨论,纪检监察机关不能视而不见,必须作出一定的回应。其次,通过网络互动,“焦点事件”的一些细节已经在网上曝光,关于“焦点事件”的相关信息“鱼龙混杂、真伪难辨”,并且在网络上广为流传。对此,纪检监察部门必须对这些信息的真伪作出甄别,并发布权威公正的信息声明。再次,在查明事实的基础上,纪检监察机关对相关的责任人进行处罚(如图3所示)。

网络公共领域一旦形成,基层政府的压力不仅仅来自网络,更主要的来自上级党政部门。在网络公共舆论的压力下,纪检监察部门必须对网络曝光的事件作出回应。否则,政府的权威会受到影响,政府的行为会受到质疑。一般情况下,纪检监察部门都会对“焦点事件”作出及时的回应。即便是纪检监察部门不积极,同级的党委政府为了维护当地的形象,为了博取民意,为了应对上级党委政府的质问,也会积极主动做出相应的批示,指示相关党政部门尽快处理“焦点事件”。甚至基层政府会成立专门的事件调查组,直接对网络曝光的事件进行调查处理。当然,一旦网络公共舆论产生全国性的“轰动效应”,上级党委政府甚至是中央政府也会作出相应的批示,指示基层党委政府做出相应的调查。

在一定意义上,网络公共舆论的反腐功能与责任政府有关。只有存在一个愿意对民众负责的政府,网络公共舆论才能对政府的行为产生影响[4]。即便是基层政府不愿意直接对民众负责,上级政府的问责制也会迫使基层政府对网络民意做出回应。

图3:网络公共舆论产生的压力机制

(二)压力产生的理论逻辑

网络公共舆论之所以能够对政府产生一定的压力并迫使政府做出一定的行为,源于公共舆论与政府合法性之间的关系。公共舆论表达的是群体性的意见、态度和看法,是个体在相互的交流、讨论、互动中形成的,“作为一种政治力量,公众舆论表现出的乃是所有观点中的多数观点,或是大事声张的少数派观点。……公众舆论虽然不起控制作用,但它可以对政府的所作所为施加限制”[5]。

关于公共舆论与合法性之间的关系,哈贝马斯进行过深入的讨论。哈贝马斯指出,“公共领域首先可以理解为一个私人集合而成的公众的领域;但私人随即就要求这一受上层控制的公共领域反对公共权力机关自身,以便就基本上已经属于私人,但仍然具有公共性质的商品交换和社会劳动领域中的一般交换规则等问题同公共权力机关展开讨论”[6]。公共领域中的讨论形成了公共舆论,“公共舆论在原则上是反对专横独断,而遵循由具有批判功能的私人组成的公众心目中的内在法律”,“权力本身成为了具有政治功能的公共领域的讨论对象。公众讨论应该把意志变成理性,使私人观点得以公开竞争,并且在切实关系到所有人利益的事务上达成共识”[6]。“资产阶级公共领域当中形成了一种政治意识,针对专制统治,它提出了普遍而抽象的法律概念和要求,最终还认识到应当将公众舆论当作这种法律的唯一合法源泉”。公共领域的核心过程是公共交往,“这些交往形式控制着政治意见和意愿的形成”,公共交往最终形成了一些公共话语,“公共权力话语揭示出具有整体社会意义的主题,分析其价值,并对问题的解决作出贡献,提供好的理由,同时淘汰坏的理由”,“话语并不具有统治功能。话语产生一种交往权力,并不取代管理权力,只是对其施加影响。影响局限于创造和取缔合法性。交往权力不能取缔公共官僚体系的独特性,而是以‘围攻的方式’对其施加影响”[6]。

也即是说,在哈贝马斯看来,民众通过公共领域自愿、理性的沟通、讨论、说服,最终就某些问题达成共识,这种共识会对公共决策产生一种压力,同时这种共识也是合法性的重要来源,只有建立在共识之上的决策才是具有合法性的决策。

网络公共舆论与哈贝马斯所言的公共领域具有同样的功能。在现代社会,一个负责任的政府,必须对民意作出一定的回应,否则就难以取得民众的认同,并进而在民众中失去合法性,而网络公共舆论又恰恰是当下中国最具影响力的民意。因此,围绕腐败现象产生的网络公共舆论,迫使政府做出一定的行为。

四、结语:民意、权力与制度的混合

伴随着互联网的发展与普及,我国的“网络社会”开始崛起[7],网络反腐日益受到重视。就目前的网络反腐而言,针对网络举报,政府已经设立了官方的举报网站,制定了一系列的规章制度。可以说,网络举报已经在政府的主导下有序运转。与网络举报相比,应对网络曝光的制度化模式远没有形成。

在网络曝光中,网络反腐的一般程序是:网络曝光——网络传播——网络公共舆论的兴起——政府被动应对——查处相关当事人。在应对网络曝光的整个流程中,政府处于比较被动的地位。首先,就腐败的线索而言,网络曝光的很多信息都是政府始料不及的,很多信息是网民通过“人肉搜索”突然暴露在公众面前,并且这些信息的真伪有待政府进一步的核实确认。其次,在网络公共舆论的形成过程中,政府处于被动的地位。尽管捕捉到曝光的事件之后,一些相关的政府部门也试图掩盖、否认、删除等,但网民的力量是无穷的,网民的热情参与推动着曝光事件成为“全民皆知”的公共事件。再次,在网络公共舆论的压力下,政府部门“不得不”做出回应,“不得不”查清事实的真相,“不得不”惩处相关的腐败分子。

从网络公共舆论的影响机制中,我们可以得出以下几点结论:第一,民意越来越重要。网络公共舆论的威力彰显了政府越来越注重民意,只有注重民意背景下,网络公共舆论才能发挥积极的反腐功能。第二,民意的回应离不开权力的支持。如果没有来自上级政府的压力,基层政府往往是拒绝民意或者回应乏力。只有在上级政府的压力下,基层政府才会积极地回应民意。第三,权力的影响依赖于制度。在上级政府的压力下,基层政府开始积极回应民意。在回应民意时,基层政府依赖于一系列的制度设置。在查处网络曝光的事件时,在处理与焦点事件相关的当事人时,基层政府还是依据已有的制度。可以说,依托于网络公共舆论产生的网络反腐,实际上是民意、权力、制度三者的混合。

但是,在这样一种混合机制中,出现了“三不满意”。首先,民众不满意,网络曝光本身就说明了这一点,如果民众满意的话,就不会出现网络曝光事件。其次,上级政府不满意,因为在网络公共舆论中,上级政府受到了来自民意的压力,正是这种民意的压力迫使上级政府指示下级政府回应民意。再次,基层政府不满意,因为基层政府一方面要被动地应对来自上级政府的压力,另一方面还要被动地回应民意。如何把目前“三不满意”的混合体转化为有序的制度化设置,实现“三方共赢”,即借助于网络公共舆论建立既有民意诉求,又有上级的权力监督,还有基层制度化回应的机制,是当下面临的一个重要课题。

注释:

①参见中纪委网络举报网站上的介绍,网址为:http://www.12388.gov.cn/xf/know.html。

[1]中国互联网络信息中心.第26次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://research.cnnic.cn/html/1279173730d2350.html.

[2]程少华,傅丁根.网络监督:蓬勃中呼唤规范[N].人民日报,2009-02-03(07).

[3]中国新闻网.中纪委开通网上举报第一天 网站访问量过大系统瘫痪[EB/OL].http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20091030/15684334.html.

[4]谷宇.当前反腐败面临的五大挑战[J].河南大学学报(社会科学版),2011,(1):3—6.

[5]米勒,波格丹诺.布莱克维尔政治学百科全书(修订版)[M].北京:中国政法大学出版社,2002.

[6]哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].上海:学林出版社,1999.

[7]卡斯特.网络社会的崛起[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

2010-01-07

韩恒(1977— ),男,河南汝南人,郑州大学公共管理学院副教授,硕士生导师,博士,郑州大学(河南省)廉政评价研究中心研究员。