防控过热和通胀为主,改革财政和国企优先2010年第四季度宏观经济分析

2011-09-23张曙光

张曙光 张 弛

防控过热和通胀为主,改革财政和国企优先2010年第四季度宏观经济分析

Macroeconom ic Analysisof the Fourth Quarter in 2010

张曙光 张 弛

一、总量态势

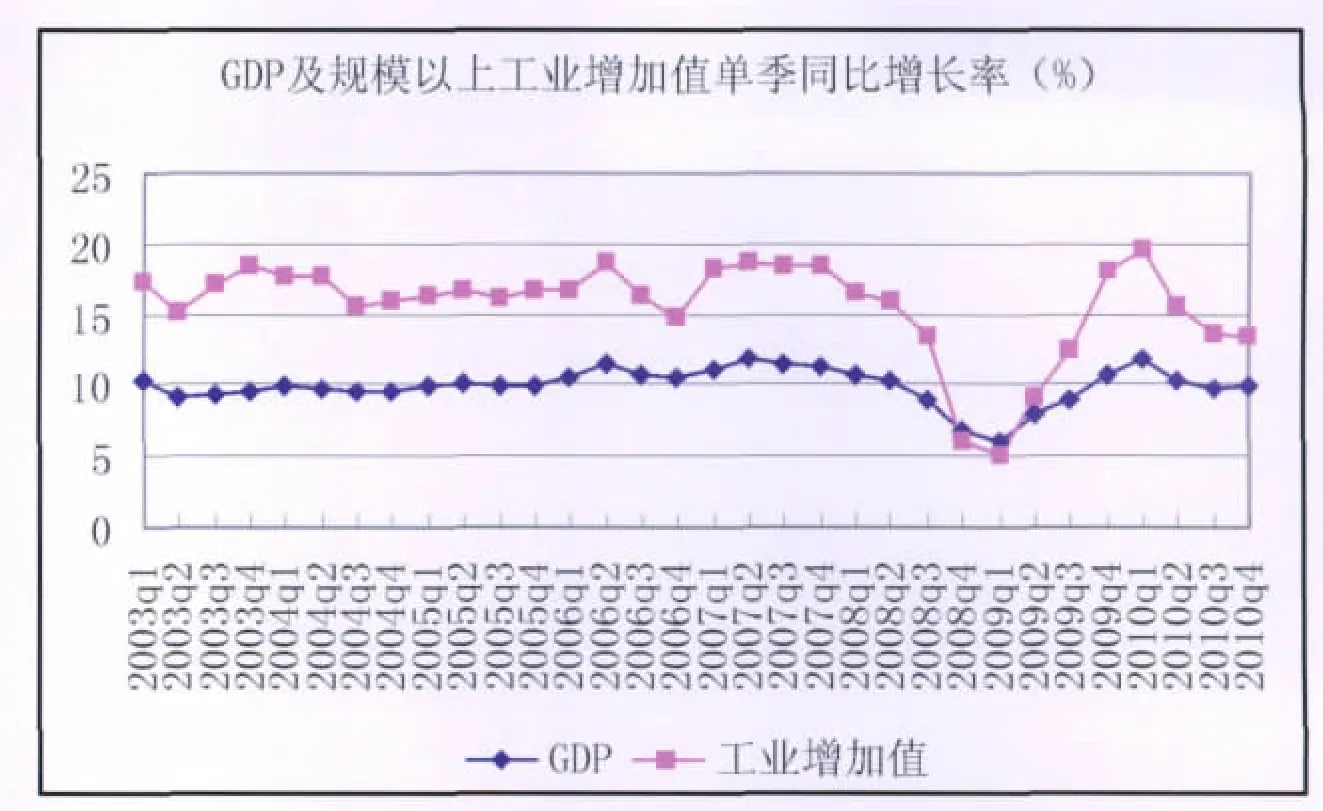

1.国民经济高速增长。2010年,我国国内生产总值397983亿元,按可比价格计算,比上年增长10.3%,增速比上年加快1.1个百分点。分季度看,一季度同比增长11.9%,二季度增长10.3%,三季度增长9.6%,四季度增长9.8%。分产业看,第一产业增加值 40497亿元,增长4.3%;第二产业增加值186481亿元,增长12.2%;第三产业增加值171005亿元,增长9.5%。全年规模以上工业增加值同比增长15.7%,增速比上年加快4.7个百分点。四个季度分别增长 19.6%、15.9%、13.5%和13.3%,具体如图1所示。

2.物价涨幅超过控制目标。2010年,居民消费价格同比上涨3.3%。其中,城市上涨3.2%,农村上涨3.6%。分类别看,食品价格上涨最快,高达7.2%,衣着下降1.0%,交通和通信下降0.4%,家庭设备用品及维修服务持平。2010年12月份居民消费价格同比上涨4.6%,环比上涨0.5%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%,12月份上涨9.5%,环比上涨1.1%,如图2所示。

3.就业形势稳中有忧。2010年,城镇新增900万人就业的目标已在2010年第三季度完成,就业形势比较稳定,城镇登记失业率在4%左右。但企业招不到工人,劳动者找不到工作并非个别现象,大学毕业生就业问题仍然突出。

4.外汇储备增长过快。2010年末,国家外汇储备余额为28473亿美元,同比增长18.7%。年末人民币汇率为1美元兑6.6227元人民币。

二、因素与结构

图1 GDP及规模以上工业增加值情况

图2 价格水平单季同比增长情况

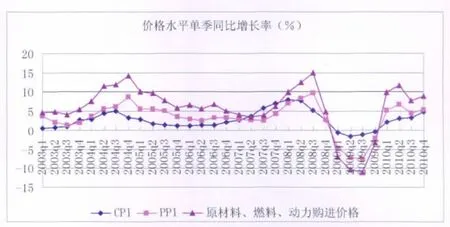

1.固定资产投资增长趋缓,商品零售额增长平稳。2010年全社会固定资产投资278140亿元,比上年增长23.8%,增速比上年回落6.2个百分点,扣除价格因素,实际增长19.5%。其中,城镇固定资产投资241415亿元,增长24.5%,回落5.9个百分点;农村固定资产投资36725亿元,增长19.7%,回落7.6个百分点。在城镇投资中,第一、二、三产业投资分别增长 18.2%、23.2%和25.6%。东、中、西部地区投资分别增长22.8%、26.9%和26.2%。

全年社会消费品零售总额154554亿元,比上年增长18.4%;扣除价格因素,实际增长14.8%。其中,城镇零售额133689亿元,增长18.8%;乡村零售额20865亿元,增长16.1%。按消费形态分,餐饮收入17636亿元,增长18.0%;商品零售136918亿元,增长18.5%。其中,限额以上企业(单位)商品零售额58056亿元,增长29.9%。热点消费快速增长。其中,金银珠宝类消费增长高达46.0%,其次是家具类及汽车类增长,如图3所示。

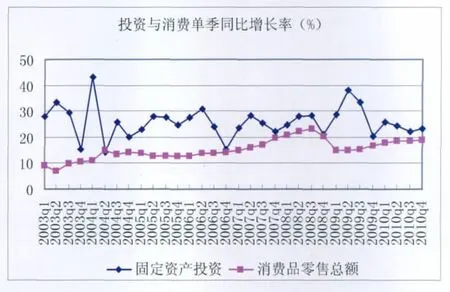

2.进出口高速增长,贸易顺差有所下降。2010年进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,出口15779亿美元,增长31.3%;进口13948亿美元,增长38.7%。进出口相抵,顺差1831亿美元,比上年下降6.4%。2010年,非金融类对外直接投资快速增长,1-11月累计实现475.6亿美元。对主要发达经济体投资增长迅猛。截至11月,实际使用外资 917亿美元,同比增长17.7%。如图4所示。

3.工业利润增长近半,财政收入突破8万亿元。2010年1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润38828亿元,同比增长49.4%,比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中,38个行业利润同比增长。

图3 投资与消费单季同比增长情况

图4进出口单季增长率与贸易顺差情况

4.货币和贷款超过控制目标,流动性依然过分充裕。2010年末,广义货币(M 2)余额72.58万亿元,同比增长19.7%,增幅比上月末高0.2个百分点,比上年末低8.0个百分点,超过年初设定目标将近4个百分点;狭义货币(M 1)余额26.66万亿元,同比增长21.2%,增幅比上月和上年末分别低0.9和11.2个百分点;流通中货币(M 0)余额4.46万亿元,同比增长16.7%。全年净投放现金6381亿元,同比多投放2354亿元。

2010年12月末,各金融机构人民币存款余额71.82万亿元,同比增长20.2%,增速比上年低8个百分点。人民币贷款余额47.92万亿元,增长19.95%,增速比上年低11.8个百分点,新增贷款7.95万亿元,超过年初控制目标0.45万亿元,流动性依旧过分充裕。

5.银行间市场成交活跃,拆借和回购利率上升。2010年银行间市场人民币交易累计成交179.50万亿元,日均成交7180亿元,日均成交同比增长31.1%。

2010年12月份同业拆借加权平均利率为2.92%,比上月和上年同期分别高1.16和1.67个百分点;质押式债券回购加权平均利率为3.12%,比上月和上年同期分别高1.31和1.86个百分点。

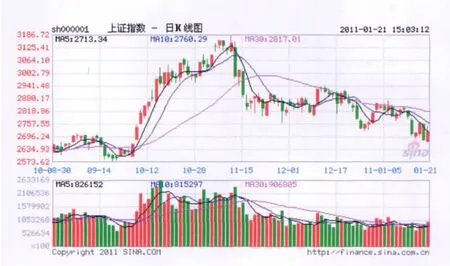

6.股市先扬后抑,暂无牛市前景。2010年第四季度,A股市场总体先扬后抑。国庆节后,上综指向上突破2700点放量猛拉,1个月时间升至近3200点。随着国家平抑物价等一系列措施以及升息和提高准备金率等紧缩性货币政策的先后出台,上综指经过几天的暴跌后,盘整下行。与此同时,持续的新股IPO和银行股再融资也拖累了人气本来就不高的股市。

长期来看,上综指已经在相对低位盘整了三年,全球股市亦是如此。欧美经济仍然低迷,日本经济陷于通货紧缩之中。在不稳定的国际经济背景下,以及国内经济结构和公司治理等问题没有实质性突破情况下,目前还没有看到牛市的明确前景。

图5 2010年8月30日-2011年1月21日上证综指日K线走势

三、政策效应

1.总体态势。2010年,我国GDP达397983亿元,同比增长10.3%,高于去年1.1个百分点,中国经济避免了二次触底的危险,且经济总量稳居世界第二。在国际环境动荡和国内灾害频发的情况下,取得这样的增长实绩的确不易。但是,在经济增长潜力趋降的情况下,超过10%的增长率仍然是一个相对过快的增长,它不仅不利于经济结构的调整和发展方式的转换,也不利于抑制通货膨胀政策的实施。

从季度增长趋势来看,四个季度分别是 11.9%、10.3%、9.6%和9.8%,在增长趋缓的态势中又有加速。这种现象并非偶然,趋缓虽然体现了宏观调控政策的效应,但加速与各个地方准备“十二五”大干快上密切相关。有人认为,2010年第一季度 11.9%的增速是过热,全年10.3%的增速是正常,2011年的增长率还会保持在9.5%-10%。这恐怕是没有考虑到中国面临经济调整和再平衡的现实。据测算,第四季度9.8%的增长率,如果折成年率有可能在12%以上。可见,经济过热的风险不是减小而在增大。

从拉动经济增长的三大需求来看,投资超 27.8万亿元,增长23.8%,比上年回落6.3个百分点,一方面对经济增长的贡献较大,另一方面,经济增长的代价也不小。其中,房地产投资增长33.2%,是投资增长最快的部门,足见房地产仍然是经济增长的主导力量;利用外资增长17.7%,在国内资金充裕的情况下,这也许不是值得夸耀的成绩。社会消费品零售额超过15万亿元,增长18.4%,扣除物价上涨因素,实际增长率15.1%,比上年低1.1个百分点,其中,汽车销售占了大头。贸易出现恢复性高速增长,其中,出口增长31.3%,进口增长38.7%,贸易顺差1831亿美元,比上年减少130亿美元。其变动虽然符合贸易平衡的基本趋向,但增速仍然过高,调整的力度不够,如果加以权衡,也许是弊多利小。

人们预计2011年经济增长会继续回落,但大都估计在9.5%左右。这个速度可能达到,但这样的增长对国内经济形势并非有利。因为在短期内,实际增长率有可能超过潜在增长率。经过多年的高速增长,中国经济增长的潜力已经开始下降,劳动力增长的速度减缓,工资上涨就是信号,劳动生产率的提高也不会像过去那样快;出口增长会降低,进口增长会加快,净出口对经济的拉动力会减弱;继续依靠大规模的基础设施投资拉动经济增长是有限度的,并且是一种低就业的增长。

通货膨胀问题值得重点关注。2010年通货膨胀出现加速之势,CPI的上涨5月份超过3%,10月份超过4%,11月份达到5.1%,在政府的强力干预下,12月份稍有回落,达到4.6%,全年为3.3%。与此类似,PPI上涨5.5%,房价上涨6.4%。因此,通货膨胀成为人们普遍关注的重要问题。

已经出现的物价上涨既有需求拉动的因素,也有成本推动的因素;既有国内的原因,也有国际的影响;既有现实的因素,又有预期的作用。从需求来看,流动性过剩是一个重要原因,货币供应量的增长和贷款规模的扩大,均突破年初设定的目标。再加上上一年的大量货币投放,过量货币流向哪里,哪里的价格就会上涨。不管它是食品类,还是非食品类;是消费品,还是投资品;是商品价格,还是资产价格。从成本方面来看,工资上涨是一个重要因素。其中,进城农民工工资的增长在10%以上,这种情况有合理的地方,因为农民工工资长期压低,现在提高是必然现象。实际因素已如上述,预期的因素不可小视,尽管房价居高不下,但购房者仍然非常踊跃,一个重要原因就是担心物价进一步上涨,购买实物资产以利保值;实际利率长期倒挂,大量存款搬家,也是通货膨胀预期作用的表现。

2.货币政策决策和操作需要改进。在通货膨胀上升的情况下,人们自然会对货币政策更加关注。而年末年初,货币政策决策和操作也有很大变化。不仅如此,由于发达国家和发展中国家的经济增长态势出现两极分化,其货币政策的操作方向也背道而驰。因此,更值得认真分析。

首先,2010年末的经济工作会议决定把货币政策方向由适当宽松改为稳健。这一改变是正确的,因为宽松的货币政策已经促成了通货膨胀上升的态势,再不调整必然会对通货膨胀推波助澜,因而这一改变向市场传递了一个正确的政策信号,市场的反应是积极的。

其次,2010年货币供应量(M 2)增长了19.7%,新增贷款达到7.95万亿元,均超过了年初设定(增长16%和7.5万亿元)的控制目标。今年的货币政策从适度宽松转向稳健,自然要进一步控制货币供应和贷款规模。能否把货币供应的增长控制在15%,贷款规模控制在7万亿-7.5万亿元,还是个大的问题。2011年1月份前两周新增贷款8000亿元,到1月19日,已经突破1万亿元。

央行调控的主要手段是存款准备金率。2010年央行6次上调存款准备金率,其中,11月中旬到年底调升了3次,加上2011年2月中旬的再次调升操作,法定存款准备金率已经达到了19%,中小商业银行为15.5%,均达近年来的高位。未来形势肯定还要从紧操作,从理论上来说调升的空间很大,但从实际来看,商业银行经营行为和操作空间将受到很大限制,有的银行可能出现流动性风险。有人测算,其极限值是23%-25%。中小企业的融资困难重重,存款准备金率的提高对中小企业并非福音,它的另一个后果是有可能加剧商业银行间的揽存大战。

在通过存款准备金率实施贷款数量控制的同时,除了商业银行扩大揽存以外,企业也必然会寻找其他的投融资工具。目前企业债务工具融资没有限额控制,成为企业融资的重要手段。早在1993年,我国就开始发行企业债券;2005年5月央行推出企业短期融资券;2008年推出中期票据。中期票据以及后来的资产支持票据就是中长期债券。2006年企业债券发行提速,到2009年发行5383亿元,企业债券利率也不再受“不高于同期银行存款利率的40%”的限制。这就迅速改变了企业的融资结构。2006年企业债务工具融资占企业融资的5.38%,2009年上升到13.24%,2010年上半年达到14.27%。企业债务融资的发展是央行的一项重要金融创新,有利推进利率市场化,因为如果债务工具融资占到企业融资的30%以上,放开存贷款利率的风险也就不大了。不过这也是增加货币供应的一个重要手段。

再次,继2010年10月20日加息之后,12月26日央行宣布将一年期存贷款利率再提高25个基点,这也是一个正确的决策。截止到2010年12月26日一年期存款利率达到2.75%,相对于通货膨胀率来说,12月份的实际利率负值比11月份有所收窄,但仍然存在-1.85个百分点的差距,表明继续升息仍然存在较大的操作空间。此次加息的时间选择在西方圣诞节,这样国际市场的制约因素有所削弱,减少了热钱过度流入的压力。而从国内环境来看,重在管理通货膨胀预期。当然收紧流动性,抑制房地产泡沫也是其应有之义。但是如果基本的制度不变,货币政策的效应是十分有限的。就以房地产而论,一方面土地财政继续扩张,另一方面信贷成本过低,大量金融风险向银行和居民转移,经济发展陷入一种恶性调整局面。

如果把央行的货币政策操作做一比较即可看出,央行偏爱存款准备金率之类的数量调控手段,而力避利率之类的价格调节工具。存款准备金率是数量控制,央票发行作为对冲手段,都有一定效果,但长期使用必然造成巨大扭曲,更进一步弱化了利率、汇率工具的作用。

四、体制分析

1.在房地产调控失效的背后的体制分析。在中国,2010年频度最高的词汇可能就是房地产及其调控了。不仅有第一轮调控和第二轮调控之说,现在又在讨论第三轮调控措施,甚至出现了2011年会出台最严厉的调控政策的说法。不仅国家出台国十条、国十一条、有差别利率政策,各地也纷纷出台了限购令,限购一套住房、外地人和外国人购房等。然而,现实的状况却与调控者的目的相悖,虽然不能简单地说房地产调控是“空调”,但调控效应不佳则是一个不争的事实。

其中,最抢眼的是土地市场。据国土资源部近日公布的数据,“2010年全国土地出让成交总价款2.7万亿元,同比增加70.4%,实际土地出让面积 42.8万公顷,同比增加105%”。据国家统计局发布的数据,2010年12月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨6.4%,连续上涨4个月后收官。分类型看,无论是普通商品住房、高档商品住房、经济适用房,还是二手房,12月份的成交价格均出现了上涨;分地区看,包括北京、上海在内的65个城市房屋销售价格环比上涨,只有西安和杭州出现小幅回落,形成“全线上涨”的态势。

从目前的市场供求形势来看,房地产仍然是需求大于供给,从城市化的发展来看,未来的房地产业还有着很大的发展空间。但是,不可否认,目前的房地产业的确有些畸形,泡沫膨胀,存在着较大的风险。如果政府要保9%以上的增长,就不会采取什么更严厉的调控措施,其风险还会进一步聚集。造成这种情况的原因,既有调控政策的失误,也有人们认识上的误区,更有深层体制上的根源。

政策上的失误人们讨论得已经很多,比如供求失衡,需求大于供给,而不少调控政策却在继续限制供给;房屋租售市场失衡,房屋销售市场火爆,且向高端方向发展,而租屋市场相对冷清,且低端化,主要是城中村的租屋繁荣。我们的政策意图不是扩大和发展租屋市场,而是限制房屋销售,如果租屋市场不发展,销售市场的扭曲也难以解决。再如,政府没有首先承担起自己提供保障性住房的任务,却不断限制老百姓自己解决住房问题的努力,包括所谓改造城中村和限制“小产权”房等。

2011年以来,政府重视了保障性住房建设,这是值得充分肯定的。但是,在没有制度保障的情况下,这只能是雷声大雨点小。国家规定,从土地出让净收益中提取廉租住房保障资金的比例不得低于10%,但是审计署2011年1月17日的审计报告指出,北京、上海、重庆、成都等22个城市均未达到此要求。

最近,开征房产税的呼声甚嚣尘上。重庆市长黄奇帆在向地方两会的政府工作报告中提出,“十二五”期间重庆将加强财税调节,开征高档商品房房产税,财政部已经原则同意。而上海市长韩正也发表电视讲话,也要进行开征房产税的试点。于是,有关房产税的旷日持久的讨论终于有了下文。但是,关于房产税还有很多问题需要讨论。

首先,开征房产税并不是一个简单的行政问题,而本质上是一个立法问题。由于问题的复杂性和众多的争议,从出台具体方案到实施操作,将会有一个较长的过程。其次,从建立健全财税制度的角度来看,征收房产税是必要的。但是,把开征房产税的目标定在调控房价上则是有问题的。房产税是指一系列税赋,有占有税,也有交易税,征收的对象和纳税的范围、税率的高低和征收的办法,如何能够体现税收的公正、公开、透明的三原则,又能够易于征收,也是首先需要解决的问题。再次,相对来说,试点要进行推广、完善,要全面推行房产税,困难还不在对象范围、税率高低和征收办法的确定,而在于基础资料的准备,包括房屋建设的年份、质量、面积、估价等,没有这些基础资料,开征房产税只能是空中楼阁。房产税应当由最基层的社区政府来征收,全部用于社区内部的公共事务支出,包括教育、医疗保健、社区环境等。但是,现行安排不是如此。这也就失去开征房产税的主要意义。

2.国有企业的绩效及其垄断问题分析。30多年来,国有企业改革发生不小的变化,存在的问题仍然很多,有关国有企业的定位问题还没有解决。最近,有人提出了一个“三重要”的新说法,认为国有企业是全面建设小康社会的重要保障,是建设有中国特色的社会主义的重要支柱,是共产党执政的重要经济基础。

国有企业改革从上世纪80年代初的放权让利开始,经过两步利改税、承包制、分税制、抓大放小、包租卖、国有经济重组、股份制,到建立现代企业制度,国有企业做大做强。最主要的变化有以下三个方面:

一是国有企业的规模由小变大。原来,国有企业分布在各个领域,经过一系列改革,国有企业退出了一些领域,缩短了战线,从众多的小企业变成了主要是规模较大的大企业。二是企业与国家的利益分配方式变化。改革前,租、税、利三者合一,企业利润全部上交,所需资金全额下拨。实行利改税和分税制以后,利润和税收分开,国有企业照章纳税,结束了国有企业不交税的历史。到2008年,国有企业开始向国家上交利润,从2011年开始,上交比例还有所提高。三是国有企业的资产资本化。过去的国有企业是生产企业,其拥有的是实物资产,其定位是“为公众而生产”,经过股份制改造和上市等改革,国有企业的实物资产变成了资本,企业取得了独立的法人资格,政府也从原来的计划者变成了国有企业的出资人,享有法定股东的权利,国有企业从“为公众而生产”变成“为政府而赚钱”。不仅如此,政府还授予了一些垄断国企以行政权力,这类企业不仅拥有资本权力,而且拥有权力资本。在这种情况下,国有企业资本大增、利润大增,大力扩张。于是,不少人认为国有企业是有效率、有竞争力的。这才出现了前述“三重要”的说法。

国有企业的绩效和效率不能简单地从其利润的多少来观察,需要从这些利润是怎么取得方面来分析。北京天则经济研究所“国有企业课题组”最近完成了一个报告初稿,把国有企业的绩效分为名义绩效和实际绩效进行计算和分析。从名义绩效看,2008年国有及国有控股工业企业的净资产收益率为8.78%,而规模以上工业企业则是12.57%,有人还计算了收入利润率和总资产回报率,具有同样的情况。可见,国有企业的名义绩效较低,而实际绩效则需要做多种扣除。一是需要扣除国家对国有企业的财政补贴。二是需要看一看国有企业的融资成本。国有企业支付的利息率历年都比较低,在目前负实际利率的情况下,国有企业依靠掠夺存款人的利益来降低自己的融资成本。三是要计算国有企业占有的资源租金。国有工业企业占地面积2万多平方公里,即使按照现有的工业地价计算,每年应交地租5000多亿元,而实际上分文未交。至于各种矿产资源租金,已交租金占应交租金的1/3左右,而几大电信公司和电视台的频道或者牌照资源基本上是免费使用的。

在中国目前以及未来可以预见的条件下,把国有企业完全变成公法人企业,主要履行政府赋予的公共职能和提供公共产品,是不大可能的。但是,进一步推进国有企业改革,在利税分开的基础上,把租金和利润进一步分开,通过建立一些公共信托机构,把国有企业无偿占有的各种各样的资源要素租金收交过来,真正变成全体人民的财产,分给全国的老百姓,人人有份、共同分享,则是必要的和可能的。这样一来,国有企业的绩效也就做到真正的真实、透明,既可以解决收入分配问题,提高劳动收入在初次分配中的比重和居民收入在国民收入中的比重,也可以在增加政府收入的同时,真正实行减税。

五、趋势预测

2011年国际经济形势还会继续动荡,美国无就业的增长还会持续,与定量宽松货币政策而加剧的财政赤字和贸易逆差也不会有丝毫改观,欧洲主权债务危机也将有蔓延扩大之势,新兴市场国家将为通货膨胀所困扰。我国国内增长潜力下降,又面临着结构调整和转变经济发展方式的严峻挑战,再加上通货膨胀的压力增大,经济增长趋缓,通货膨胀上升已成定局。问题是其趋势如何?理想的状态也许是GDP增长8%-9%,通货膨胀率控制在4%以下,但实际经济增长率有可能超过9.5%,而通货膨胀率则超过4%,逼近5%。具体预测如下表。

表1 2011年相关经济指标预测情况