四川大学生体重指数现状及其对策

2011-09-21刘星

刘 星

(成都理工大学 体育学院,成都 610059)

四川大学生体重指数现状及其对策

刘 星

(成都理工大学 体育学院,成都 610059)

通过抽样调查法对四川大学生体重指数现状进行测试,对当前现状及产生原因进行了探讨,进而提出改进的措施,以期对四川大学生体重指数现状的改善有所帮助。

四川大学生;体重指数;现状及对策

1 研究对象和方法

研究对象:成都理工大学一年级和三年级的四川籍大学生,测试地点为成都理工大学体育学院人体机能实验室,测试时间为2009—2010学年。

研究方法:测试方法采用体育课随堂普测法,测试仪器为中体同方身高体重测试仪。测试结果采用教育部下发国家学生体质健康测试分析软件3.1进行统计,分析方法采用数理统计法。

2 现状分析

2.1 体重指数整体水平逐年下降

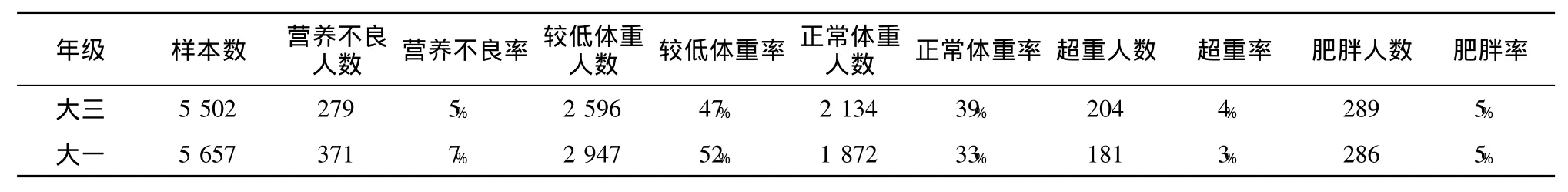

从表1可知,大一学生各项指标与大三学生相比均处下降态势,营养不良和较低体重者的人数比大三增加443人,正常体重人数减少262人,正常体重比率比大三低6﹪,而较低体重率比大三高5﹪,营养不良率比大三高2﹪,身体形态匀称度趋于下降。2个年级相比,学生的体重指数整体水平表现为小幅度逐年下降态势。这与国家体质健康网所显示的我国学生体质“身体素质水平呈下降趋势,素质指标发育水平降多升少,学生体质亟待改善”的总趋势相吻合。

表1 男女生体重指标分析表

2.2 较低体重者偏多

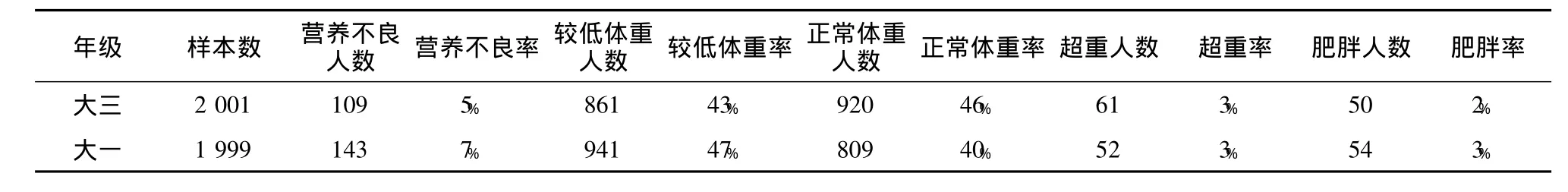

2个年级共11 159位测试者中,较低体重人数达5 543人,占总人数的50﹪。如表2、表3所示,其中男生较低体重者为3 742人,占男生总人数的52﹪,女生为1 802人,占女生总人数的45﹪。如果再加上占总数6﹪的营养不良者,就意味着在2个年级中有50﹪以上的学生体重指数偏低或严重偏低。“豆芽菜”体形在学校里随处可见,其涉及人群之广已远远超过了肥胖人群,带来的问题是直接影响学生的体质健康。因此,体重偏低和营养不良人群应该是关注的重点。

表2 男生体重指标分析表

表3 女生体重指标分析表

2.3 男生总体水平低于女生

如表2和表3所示,男生体重指标下降比率和人数均高于女生,体重偏低比率与女生相比高7﹪~8﹪,而正常体重比率比女生低11﹪,超重和肥胖比率比女生高3﹪~5﹪。男女生的体重偏低率均超过50﹪,并且随着年龄的递减而增加。值得注意的是2个年级男生的较低体重率竟大于相对应年级女生,这与他们不规律的生活习惯和不科学的饮食有关。

2.4 肥胖人群居高不下

2个年级的肥胖和超重人数达到960人,占总人数的8﹪,肥胖人群处于居高不下的稳定态势。测试者中体重100公斤以上的有55人,90公斤以上的有87人,男生的比率和人数均高于女生。这类学生的其他体测指标如下肢力量、腰腹力量、耐力等基本处于最低水平,综合体测总成绩绝大多数为不及格,体重超标严重影响了他们的体质健康水平。根据笔者的追踪调查,肥胖人群中60﹪以上患有高血压等肥胖疾病,85﹪以上被访问者表示肥胖对自己的生活学习产生了不良影响。

3 形成原因

3.1 生理原因

3.1.1 肥胖人群

1)饮食习惯。肥胖群体主要是热量摄入过多,喜食甜食、零食和肉类。

2)遗传因素。肥胖者通常有明确的家族史,有关研究表明,若父亲或母亲肥胖其子女约有40﹪~50﹪出现肥胖,如父母均肥胖则其子女肥胖的机会可以达70﹪~80﹪。肥胖相关基因研究也证实了遗传因素与肥胖的发生有关联。

3)神经内分泌因素。下丘脑有2种调节摄食活动的神经中枢,一是位于腹内侧核的饱食中枢,二是位于腹外侧核的饥饿中枢。如果神经内分泌紊乱,下丘脑发生病变,就可引起多食或者厌食。

4)能量代谢异常。一些肥胖者的进食量并不比正常人多,但体重却容易增加,另一些人进食量很大却不会肥胖。这种差异的原因就是不同个体能量代谢速率不同,瘦人具备一种以产热方式消耗能量的能力,而肥胖者不具备这种能力或者这种能力很差。

5)运动量。肥胖人群一般都很少或不进行身体锻炼,即使进行了锻炼,也可能由于方式方法的不科学而收效甚微。

3.1.2 体重偏低人群

1)遗传因素。和肥胖人群相同,体重偏低人群也存在着遗传方面的影响。

2)吸收不良综合症。吸收功能产生障碍,使营养物质不能顺利通过肠粘膜摄入,造成体质瘦弱。

3)神经性厌食。个体表现是:开始并非厌食,而由一病态心理所支配,为了盲目追求苗条,担心肥胖,主动采取节食或引诱呕吐,或过度运动。表现为摄入食物大量减少,营养搭配不科学,排斥高热量高蛋白食物。神经性厌食是大学女生体重指数下降的主要原因。

4)生活方式的影响。现在越来越多的学生处于“静坐状态”,一种是天天埋头苦读“啃书本”,一种是泡在电脑的虚幻世界不能自拔。这2种常见的生活方式都需要耗费大量时间,并且基本处于静止状态,运动量极小,长期得不到锻炼,肌肉纤维就会相对萎缩,变得瘦弱无力,而且这种不正常的生活方式很大程度上会影响人的正常进餐,许多学生都采用方便食品的形式进餐,势必会因营养不合理或营养不足而引起体型偏瘦。

3.2 地区性原因

3.2.1 经济差距因素

我国的东西部存在着巨大的差异,其中比较突出的是社会经济发展水平的差异。从经济改革开放顺序来看,我国的改革开放是从沿海开始向内地推进的。沿海发达地区由于经济起步早,已不再停留在温饱阶段,在饮食习惯上逐渐和世界发达国家接近,健康食物、绿色食物成为沿海地区流行的趋势,肉蛋奶等基本食物供应充足,所以在这些地区,人们的体质水平比较正常,营养不良和肥胖的比率较西部偏低。四川作为农业大省,农民人口占全省70﹪以上,首先注重的是温饱问题,四川还有很多地区属于老少边穷,没有条件进行合理的营养搭配,相当数量的人群体质基础薄弱,形成了体重偏低和营养不良人群较多的情况。根据四川在线教育频道网站(http://teach.scol.com.cn/)的数据显示,成都市国民体质监测中心2009年对成都市20个区(市)县的24 000名学生进行了体质状况抽样调查,结果表明,崇州、蒲江、高新、锦江、青羊、邛崃、双流等7个区(市)县的体重指数均未达到成都市的平均水平,男生标准体重:合格率最高的是武侯区,达到了41.54﹪;合格率最低的是大邑县,仅为23.95﹪。女生标准体重:合格率最高的也是武侯区,达到了52.13﹪;最低的同为大邑县,仅为38.25﹪。这些体质水平较低的地区大多数是经济欠发达地区,经济的不发达导致阻碍了体质水平发展的情况客观存在。

沿海发达地区由于经济基础较好,体育场馆面积充足,体育产业发达,项目多样化,能满足不同层次锻炼者的需求。西部地区由于经济欠发达,体育场地不足情况比较突出,特别是在老少边穷地区,体育设施严重缺失或不足,从而影响了当地学生的体质健康。

3.2.2 文化差异因素

在历史背景层面,历史上我国的文化、经济和政治中心都有东移趋势。东部地区有较深厚的文化、经济和政治基础。人文因素的影响在于东南沿海拥有丰富的信息、资金、先进的技术和管理经验,促进了经济和社会的繁荣。而内地少数民族较多,解放前多数少数民族的社会形态还处于较原始的阶段,大部分文化水平低于全国平均水平。因为文化的差异,在健康观念上存在着不同,间接造成了地区间体质健康水平的差距。东部地区人们的健康意识较高,注重营养摄入的科学性和体育锻炼的针对性,对自身的健康非常重视,体育锻炼的时间和体育资金投入大大超过西部。四川地区自我健康意识相对淡薄,对自身的体质水平缺乏了解和关注。笔者随机调查发现,大多数被访问者对体质健康标准不甚了解。

对体质健康的不了解也导致了另外的一种情况:同样是成都市国民体质监测中心2009年中小学调查数据显示,学生正常体重率为39.76﹪,较低体重者占46.46﹪,5.24﹪为营养不良,而超重者占3.91﹪,肥胖者为4.63﹪。体重较轻者比例的增加,是学生和家长的健康意识误区导致的,不重视营养摄入的合理,不重视营养搭配的科学,不重视体育锻炼是现在中小学生和家长的通病。随着经济条件好转,很多家长给孩子一味增加鸡鱼虾等高蛋白含量食品,刻意减少脂肪摄入,忽视蔬菜和粗纤维食品的作用,营养搭配的不合理势必导致体重指数的不正常。

4 对策和建议

4.1 饮食方案

体重偏瘦者在饮食方面,有不少都存在挑食和偏食现象。因此,应改掉这些不良习惯,增加膳食的摄入量,膳食应丰富多样。多吃碳水化合物,加强高蛋白食品、蔬菜和水果摄入,人体要健康增重,必须满足2个条件。首先,每天必须额外摄入500千卡热量。当人体摄入的热量大于消耗的热量时,才能有多余的热量用于肌肉和脂肪组织的生长,其次,摄入热量的分配必须科学。应该避免脂肪含量高的食物,如油炸品、肥肉、甜食等。“增重”不等于“增肥”,增重即参加脂肪组织和肌肉组织的增加。

肥胖人群在饮食方面应注意控制高热量高脂肪类食物,多吃蔬菜和水果,减少热量和脂肪的摄入。

4.2 体育教学

增强体质,锻炼身体,最重要的就是必须进行运动。大学生(25岁前)正处于体育锻炼的最佳年龄,身体的各项生理指标处于上升阶段包括肌力、肌耐力、心肺功能、骨骼肌肉等这一时期锻炼效果最好。

首先,应加强体育教学中身体基本素质的锻炼。现在实行的体育教学课,通常是带领学生进行准备热身活动之后即进入既定的教学计划,往往忽略了身体基本素质的练习,而身体基本素质的下降直接导致了体质健康水平的下降。身体基本素质所包括的力量、耐力、柔韧是从事体育活动的根本保证,缺少了它,技战术无从谈起,更别提竞技水平了。体育教学应改变这种机械服从教学计划、一味灌输掌握动作技术的观念。即使掌握了一定的运动技术,可对于身体基本素质低下的学生而言又有多大的锻炼价值呢?因此,必须重视学生身体基本素质的锻炼。

其次,对体质健康水平下降严重的环节,在体育教学上进行有针对性地指导和练习,制定健身处方。如在个别环节体质水平下降得尤其严重,如爆发力、跳跃能力及心肺功能等,有必要在教学中安排适当的时间进行练习,在全面发展的前提下,差什么补什么。适量增加下肢力量和有氧耐力项目可作有效弥补。健身处方是为了取得较好健身效果或成绩而运用处方制定锻炼内容和运动量的方法。它的特点是注重反馈、适时调控、因人制宜、对症下药。在教学过程中按照学生的基本素质、技术掌握、兴趣爱好等状况,针对个体差异,进行客观的即时评定;根据学校的场地、器材等实际情况选择练习项目,用处方的形式指导学生在活动时间中进行科学锻炼,要求学生在实践中寻求最适合的健身内容和方法,学会锻炼及自我监督,避免不合理的运动损伤,提高体育综合能力。比如在体重偏低和肥胖人群的运动选择上应建议:欲增重者的运动,以重量训练为主要方式,借助哑铃、杠铃与训练器材的使用,配合大肌肉群的完全收缩与放松,达到增粗肌纤维的效果。有效减肥则要坚持有氧运动,慢性运动是有氧运动,具有强度中等、有节奏、不易中断的特点,有利于脂肪的消耗,加快消化和循环。

4.3 课外体育活动

大学生与中学生或已参加工作的人相比较,空余时间相对充裕,拥有更多的时间去锻炼。另外,学习和体育锻炼相辅相成,并不冲突,每天只需要抽出适当时间,持之以恒就有非常好的健康效果。有的教师认为,体育教学就是体育课时间段内的任务,但体育课堂教学毕竟时间、场地有限,体质健康水平的提高很大程度上要依靠学生自觉的课外体育活动。课外体育是体育课的延伸和有益补充,是学校体育的重要形式和内容。体育教师有义务和责任帮助学生开展课外体育活动,开辟第二课堂。课外体育活动自主性强,学生可以参与自己感兴趣体育项目,时间、强度都可以自我控制,增强学生进入运动场的动力。但学生也不能随意地进行课外体育锻炼,因为不科学的运动方法,不但起不了锻炼身体的作用,还可能造成一定的危险与伤病。因此,体育教师就要对学生们进行科学地指导,使课外体育活动为增强学生体质健康发挥更大的作用。

4.4 正确的健康观

体育教师应帮助学生树立正确的健康观,指导学生掌握科学锻炼的方法,科学膳食的知识,增强学生的国民体质健康意识。

4.5 其他

保持充足而良好的睡眠。人的睡眠若比较充足,可增加食欲,而且也有利于对食物的消化和吸收。许多体重偏低的同学,因为学习或娱乐的原因,经常很晚才休息,第二天强打精神去上课,严重影响了睡眠的质量,整个身体都处于疲劳状态,即影响了学习,也拖垮了身体。所以必须保证充足的睡眠。

此外,还要注意个人心理健康。如学习与生活中的紧张和压力、超出人体负荷的“疯狂”学习或工作等,都会使人愈加消瘦。相反,愉快的心理状态、和谐的人际关系则有助于体质的健康发展。

5 结语

通过以上分析证明四川地区的大学生体重指数存在问题的原因是多方面的。提高学生体质健康是一项长期而系统的工作,需要在实践中不断摸索,找出问题所在,通过切实可行的措施,才能有效提高学生的体质健康水平。

[1]学生体质健康标准研究课题组.《学生体质健康标准(试行方案)》解读[M].北京:人民教育出版社,2002.

[2]秦中梅.大学生体质健康现状与对策[J].西南师范大学学报:自然科学版,2009,34(4):177-180.

[3]张继辉.高校体质健康测试中存在的问题及对策研究[J].北京体育大学学报,2008(2):245-247.

[4]张建新.影响大学生体质下降的因素分析与对策探讨[J].成都体育学院学报,2008,34(9):89-90.

[5]潘晟,张宏成,王政.对《学生体质健康标准》中大学生身高标准/体重评价指标的研究[J].成都体育学院学报,2003(5):75-77.

Present Situation and Countermeasure of the BMI of University Students in Sichuan

LIU Xing

(Institute of Physical Education,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China)

This paper studies the present situation and countermeasure of the BMI of university students in Sichuan through sampling survey.The causes of the present situation of the university students’BMI are analyzed and the measures to improve the BMI of university students in Sichuan are discussed.

university students in Sichuan;BMI;present situation and countermeasure

Q983+.23

A

1008-5440(2011)03-0082-05

2011-08-31

刘星(1978-),男(汉族),河南偃师人,助教,在读硕士研究生,研究方向:体育教育训练学。