樟树林冠截留模拟试验研究

2011-09-05杨中文唐甜华黄晶晶张卫华

杨中文,唐甜华,陈 野,肖 玲,黄晶晶,张卫华

樟树林冠截留模拟试验研究

杨中文,唐甜华,陈 野,肖 玲,黄晶晶,张卫华

(西南大学资源环境学院,重庆 400716)

林冠截留是水文循环中的重要成分之一。为探究降雨特征和林分特征对樟树林冠截留效应的影响,针对降雨量、降雨强度、叶面积指数(LAI)和树龄这些相关影响因子,采用室内模拟的方法进行对比截留试验。试验得到4种样树的16组降雨量、降雨强度和截留量,以及其各自的LAI值。分析结果表明:①降雨量、降雨强度和LAI是截留的主要影响因子,树龄对截留的影响效果不明显;②雨强与截留量呈反比关系,截留量与降雨量呈二次函数关系,叶面积指数(LAI)与截留量呈正比关系;③树叶伸展方向对截留产生较大影响,模拟试验方法仍需进一步改进和完善。

樟树;林冠截留;LAI;模拟

1 概 述

森林是陆地生态系统的主体,是自然功能最完善最强大的资源库、基因库和储水库,具有调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、改良土壤、美化环境、保护生物多样性等多种功能,对改善生态环境、维护生态平衡起着决定性的作用。林冠截留是森林与水文循环之间的首次相互作用和影响,影响水资源的管理分配甚至气候的变化。因此,针对性地对某一区域进行林冠截留分配降雨研究,将会为当地生态系统的水源涵养、植被恢复提供可靠的依据。

降雨特征、林分特征和气象因素是影响林冠截留降雨过程的重要因子,因此三者的变异性会引起林冠截留效果的差异。在目前国内外研究中,大多采用的是野外实测的方法来分析各个影响因子对林冠截留相关关系[1-5]。王安志等[6]在室内人工模拟试验中通过控制和改变雨强和叶面积指数(LAI)研究了截留的动力学过程,并构建以雨强和LAI为参数的半理论截留模型。室内模拟截留的方法更适于研究林分特征和降雨特征对林冠截留的影响效果,而应用模拟方法的截留研究还比较欠缺。樟树是属于樟科的常绿性乔木,广泛分布于重庆市境内,其对降雨的截留作用对当地气候、水资源利用、水平衡分析及生态环境具有非常重要的意义。开展对樟树截留降雨的研究,目的是探究树龄、枝叶疏密程度以及降雨特征等影响因子对樟树林冠截留效应的影响,以便丰富林冠截留雨水与气候调节和地表径流相关关系研究的数据基础,同时为全面认识樟树林冠截留机理提供理论依据。

2 试验材料与方法

2.1 研究区概况

试验地点位于重庆市北碚区西南大学内,地理坐标为E 106°24′,N 29°48′,距重庆市区60 km,总面积为640 hm2。该区属亚热带季风气候,年平均降雨量为1 100 mm,常年平均温度18.3℃,年日照1 270 h。该区域内植被覆盖度高,分布有多种乔木、灌木,其中以樟树覆盖面积最广。

2.2 树样采集

2009年12月28日在西南大学校园内采集不同年龄阶段的樟树样枝若干。其枝叶生长良好,分布均匀,叶面积指数各不相同,具有代表性。根据树龄和疏密程度的不同,挑选出具有代表性的幼龄疏叶、幼龄密叶、老龄疏叶和老龄密叶4种样本。

2.3 测流装置

准备3个底面积足够大的平底塑料盆(要求盆底面积足以覆盖样树树冠),用直径不等的铁钉在每个盆底部戳大小均匀的小洞作为降雨器。同时使各盆底洞大小呈一定梯度,本试验中各盆的底洞直径分别为0.8,1.8,2.9 mm,各盆底直径均为31 cm。选取大小适中的木棒插入表面洁净的矿泉水桶内,将样树用胶带固定到木棒上形成模拟树,保证样树主干垂直桶底平面,枝叶在试验期间保持自然状态,同时使木棒和桶以及样树和木棒的接触处密封防水。另外,选取规格分别为100,250,500,1 000 mL的量筒各2个,用于测量水量;容量足够大的水桶2个,分别用于盛装模拟降雨的水量和承接穿透雨。将足够大的塑料薄膜铺于地面,用作集水面,四面用高度适当的木棒筑高,防止穿透模拟树树冠的水量溅出;将模拟树放置于薄膜中心位置(要求薄膜下垫面水平);最后利用建材搭建水平降雨支架,将自制的降雨器平放固定于支架上,要求降雨器底部与模拟树树冠顶部高差为30 cm左右,并使降雨器垂直投影覆盖模拟树树冠投影。从而形成模拟截留装置。

2.4 试验过程

2.4.1 附着水测量

主要针对试验中量筒、水桶、塑料薄膜、降雨器和矿泉水桶上附着滞留的水量进行测量,方法如下:

用选取的干燥量筒称重后加入等于其最大测量值的水量,将水自由倒出后再称重,利用重量差值得到各量筒的附着水量。重复5次,取均值。用同样的方法测得2个水桶各自的附着水量M1。量取2 000 mL的自来水倒在测流装置中的塑料薄膜上(仅对薄膜),湿润后倒入承接水桶中,再用量筒量取桶中水量,重复5次求均值为W1。根据水量平衡,薄膜附着水量计算式为M2=2 000-W1-M1。将模拟树从模拟装置中移开,量取2 000 mL水量迅速倒入降雨器中,待降雨器不再滴水时,测量薄膜收集的水量,重复5次求均值为W2。同理,各降雨器附着水量为M3=W1-W2。最后将模拟树的矿泉水桶部分放置于模拟截留装置中的同一位置,量取2 000 mL水量迅速倒入降雨器中,待降雨器不再滴水时,移开矿泉水桶,量取薄膜收集的水量,重复5次求均值为W3。矿泉水桶附着水量为M4=W2-

W3。

2.4.2 模拟截留

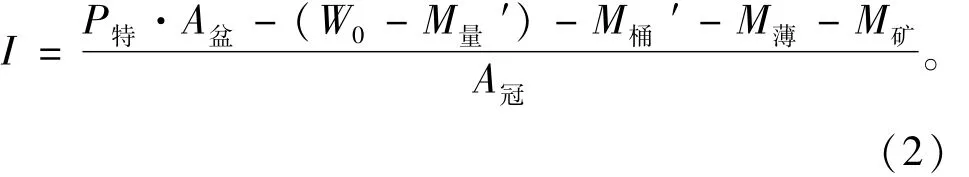

设计介于2~40 mm之间的16个特征雨量分别为:2,3,5,7,8,10,13,15,18,20,22,24,27,30,35,40 mm。通过更换不同的降雨器以及改变倒水速度的方式对每个特征雨量进行5次不同雨强的模拟截留试验。根据水量平衡,每场试验应量取的水量计算公式为

式中:W为每场试验应量取的水量(mL);P特为每场降雨的特征雨量(mm);A盆为降雨器的底面积(cm2),本试验为754.39 cm2;M降为每场试验采用的降雨器的附着水量(mL);M桶为倒水水桶的附着水量(mL);M量为每次实验量取水量所用量筒的附着量(mL)。试验过程中记录模拟降雨量、降雨历时、薄膜收集的穿透水量。一场试验结束后,待模拟树枝干晾干后方可进行下一场试验。模拟降雨截留量的计算式为

式中:I为样树树冠截留量(mm);P特为每场降雨的特征雨量(mm);A盆为降雨器的底面积(cm2);W0为测得的薄膜收集水量(mL);M量′为所测量筒的附着水量(mL);M桶′为承接水桶的附着水量;M薄为薄膜附着水量(mL);M矿为矿泉水桶的附着水量(mL);A冠为所测样树树冠投影面积(cm2)。

2.4.3 叶面积指数(LAI)的测定

将各样树枝干垂直立于均质白纸之上,用白炽灯垂直投影的方法在纸上描绘树冠轮廓。利用分析天平称重,采用重量比例法测得4类样树树冠投影面积。将各样树所有树叶摘下,计算各自叶片数,从中挑选一片具有代表性的标准叶片,用重量比例法测量各样树的总叶面积。樟树样树叶面积指数计算公式为

式中:LAI为叶面积指数;AL为树冠叶片总面积(cm2);T为树冠投影面积(cm2)。

3 结果与分析

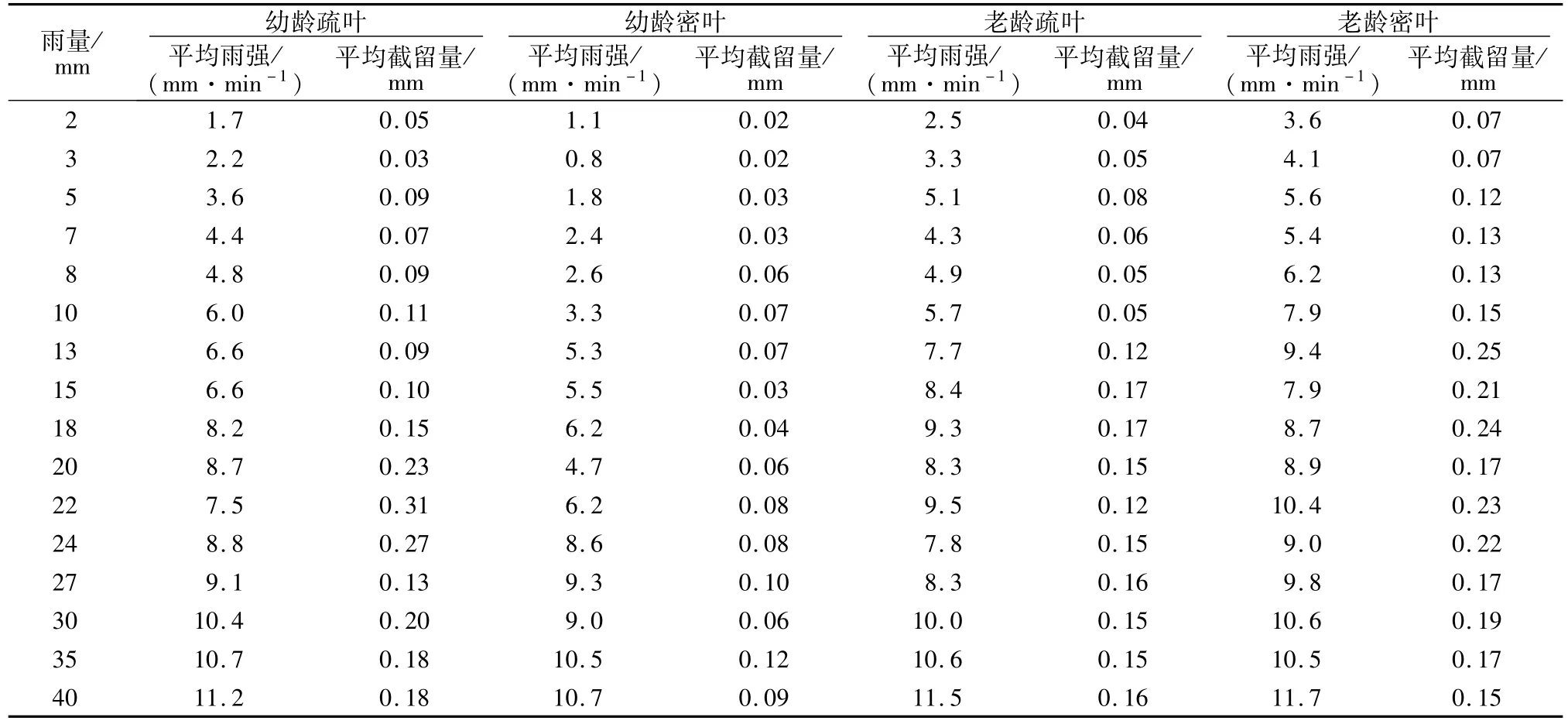

2009年12月,对挑选的4种树样分别进行了80次不同雨量和雨强的人工降雨模拟试验,得到设计模拟降雨量对应4种样树各自的平均降雨强度和平均截留量见表1。由于模拟雨量一定,4种样树的平均雨强均介于1.1~11.7 mm/min之间,在同一模拟雨量下平均雨强相差不大,但平均截留量有所差别。其中,幼龄疏叶样树最小平均截留量为0.03 mm,最大平均截留量为0.31 mm;幼龄密叶样树最小平均截留量为0.02 mm,最大平均截留量为0.12 mm;老龄疏叶样树最小平均截留量为0.04 mm,最大平均截留量为0.17 mm;老龄密叶样树最小平均截留量为0.07 mm,最大平均截留量为0.25 mm。

表1 4类样树雨量、雨强和截留量统计表Table 1 Rainfall,rainfall intensity and intercept quantity statistics of the four samp le trees

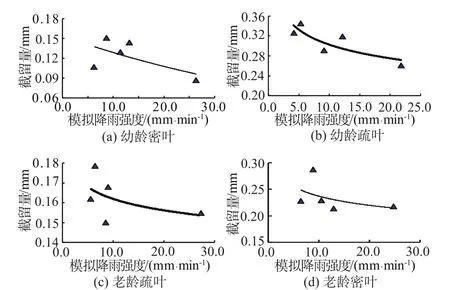

3.1 降雨强度与截留的关系

对于同一降雨量条件下,降雨强度不同可能表现出不同的截留效果。为此,将幼龄疏叶、幼龄密叶、老龄疏叶和老龄密叶4样本分别选取22,35,27,22 mm降雨量下5个不同雨强进行分析。结果表明,4样树在雨量恒定条件下截留量随雨强的增加而减小,呈明显的反比关系(图1),与曾德慧[7]、吴旭东[8]等研究结果一致。降雨强度越大雨滴越大,对枝叶的打击力越大,使枝叶产生较强的震动不易于附着降雨,从而降雨截留量越小;反之截留量越大。

图1 降雨强度与截留量的关系Fig.1 Relationship between rainfall intensity and interception

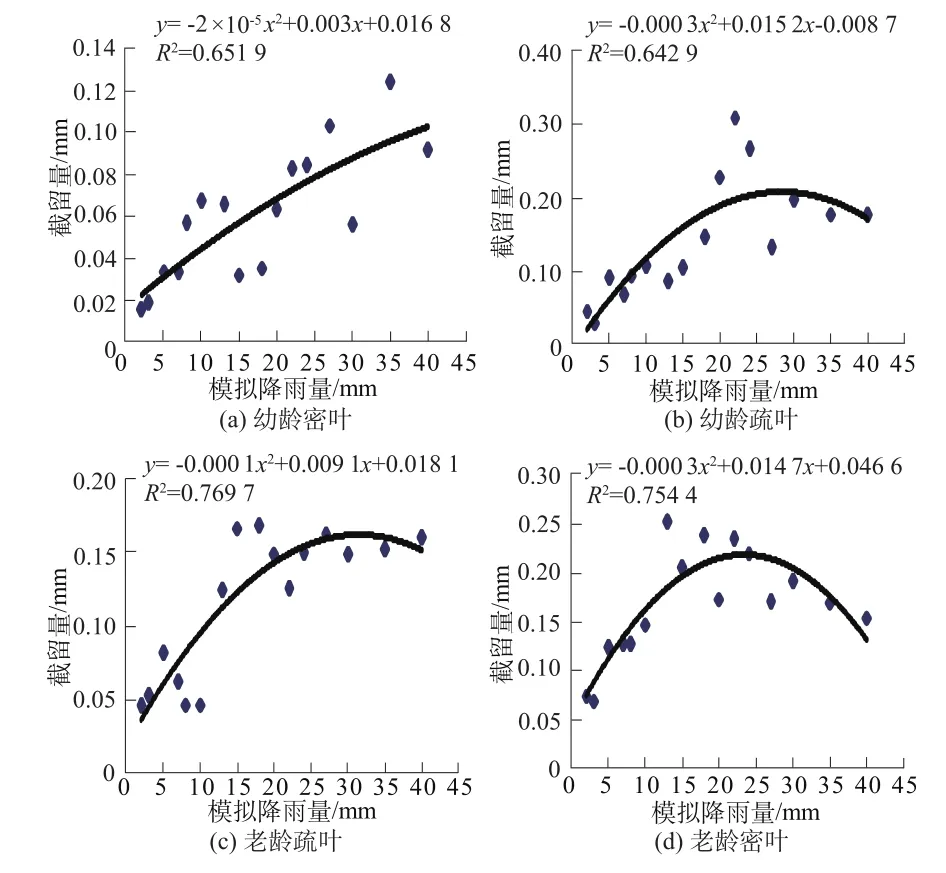

3.2 降雨量与截留关系

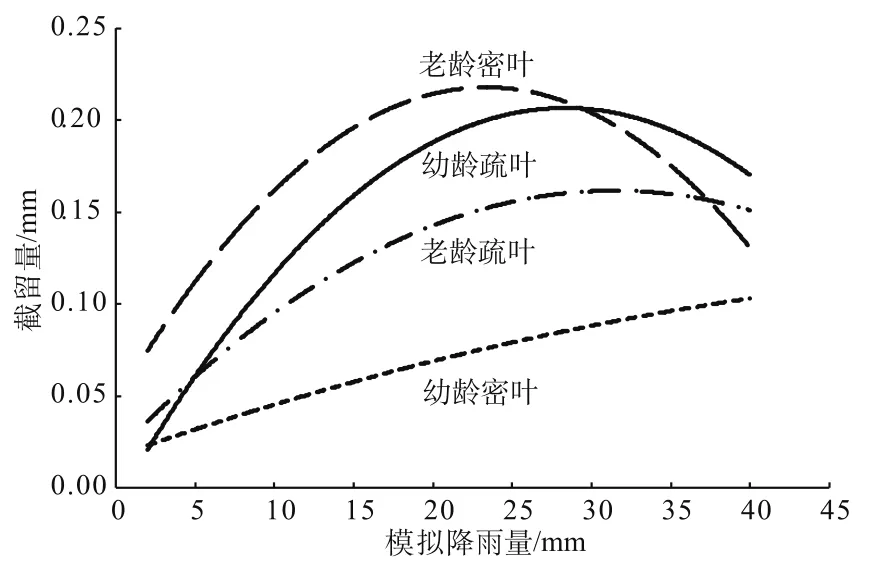

图2 各样树次模拟降雨量与截留量的关系Fig.2 Relationship between modeling rainfall and interception of four sam ple trees

将16个特征降雨量与其平均截留量进行相关性分析,结果表明4个样本的截留量随降雨量的增加而增加,用二次函数拟合较好(图2),幼龄疏叶、幼龄密叶、老龄疏叶和老龄密叶4样本R2值分别为0.64,0.65,0.77,0.75。许多研究认为,降雨量与截留量呈幂函数关系[9-12]。幼龄疏叶、老龄疏叶和老龄密叶3种样树随降雨量增加,截留量增大到截留容量后出现下降态势,是由于模拟试验中随降雨量的增大降雨强度也不断增大,达到截留容量后降雨强度成为影响截留的主要因子。而自然界中的降雨几乎不可能达到模拟的雨强大小,林冠达到截留容量后其截留量将保持在一个稳定的值,从而大多表现出幂函数关系。由于样树树冠郁闭度低,以上3种样树达到的截留容量值均较小,分别为0.2,0.16,0.22 mm。另外,幼龄密叶样树在试验中未达到截留容量,其模拟降雨量与截留量更符合线性关系。主要是由于其叶片面积大且嫩,在雨滴的打击下失去原有形态,导致其叶片几乎全部朝下伸展利于水滴汇集,同时嫩叶表面过于光滑降低了其截留降雨的能力,使得模拟降雨量达到40 mm时仍无法达到截留容量。

3.3 叶面积指数与截留的关系

测得4种类型样树的LAI值均较低,分别为:幼龄疏叶1.287、幼龄密叶2.469、老龄疏叶0.991、老龄密叶2.064(表2),疏叶样本均小于密叶样本且各自相差不大,分别约为0.29和0.4。一般来说叶面积指数(LAI)的作用效果与雨强相反,LAI越大林冠郁闭度越高,降雨透过林冠所需的时间越长,同时附着在叶表面的截留水量越多。但幼龄密叶样本未达到截留容量且截留量明显低于其他3种样本,主要原因在于该样本叶片朝下伸展不利于截留。因此,即使树冠LAI值足够大,在叶片伸展方向的影响下其截留量也可能会很小。此外,另3种样本的截留容量分别为0.2,0.16,0.22 mm,与LAI呈正比关系(图3)。该结果与曾德慧等模拟试验结果相一致[7]。

3.4 树龄与截留的关系

将4种样树的截留量与降雨量的关系作对比分析(图4)。在目前的截留研究中,极少有人尝试探究树龄与截留之间的关系,一般的树龄越大叶片表面越粗糙,对降雨的截留作用越强。样树幼龄疏叶、老龄疏叶的LAI值相近,分别为1.29和0.99,在降雨量小于5 mm时老龄疏叶截留作用强于幼龄疏叶,随后由于LAI的关系,老龄疏叶的截留量远小于幼龄疏叶。分析认为,在雨量小于5 mm时,样老龄疏叶截留作用强于幼龄疏叶的原因可能是样老龄疏叶龄较大。由于本试验较粗糙,可能存在潜在的人为误差,目前还不能确定这一点。因此,针对树龄与截留的影响关系,还需要更为细致地研究加以验证。

表2 4类样树的LAI值表Table 2 LAI value of four sample trees

图3 叶面积指数与截留容量的关系Fig.3 Relationship between leaf area index(LAI)and interception capacity

图4 4种样本截留对比Fig.4 Comparison among the four sample trees

4 结论与讨论

4.1 结 论

(1)与许多截留研究结果相同,樟树林冠截留量与雨强呈明显的反比关系,在相同降雨量下随雨强的增大截留量减小。

(2)降雨量是影响樟树林冠截留的最主要因素,截留量随雨量的增加而增加,当林冠达到截留容量后截留量随雨强的增加而呈减小的态势。樟树林冠截留量与降雨量呈很好的二次函数关系。同时,截留量还受到林冠树叶伸展方向的影响,叶片向下伸展不利于截留,表现出较小的截留能力。

(3)正常情况下叶面积指数(LAI)与樟树林冠截留量呈正比关系。但在树叶叶片伸展方向的影响下,即使LAI值较大截留量也可能会很小。

(4)通过对比分析发现,雨量、雨强以及LAI是影响截留的主要因素,树龄对截留的影响效果不明显,期待更细致的研究加以验证。

4.2 讨 论

(1)由于人工模拟的方式与野外实测不同,使得试验数据与实际情况有所区别。本试验模拟的最小雨量为2 mm,最大雨量为40 mm,平均雨强介于1.1~11.7 mm/min之间。而宋吉红等[13]在与本研究区相邻的缙云山自然保护区观测的降雨量可达到127.3 mm之多,观测到的大于40 mm雨量次数将近总观测次数的50%;但陈引珍等[14]观测到缙云山区雨强介于6.24~94.20 mm/h之间,且大多数在6.24 mm/h左右,而本研究模拟雨强远远大于该范围。此外,选取的样树在林分特征上与实际樟树林冠结构有所差异,导致LAI值均较小。在今后的研究中加强野外实测研究对模拟结果的对比验证显得尤为重要。

(2)试验中发现樟树树叶的伸展方向对截留有较大影响。一般的,若树叶与水平面的倾角较大,水滴在重力和雨滴打击力的作用下向低处汇集,利于水滴沿叶表面滴落,从而降低了截留能力。树龄的大小主要表现为树叶表面的粗糙程度和在雨滴的打击下保持原有形态的能力,一般来说树龄越大截留能力越强。在本研究中还没有很好地验证树叶伸展方向和树龄与截留的相关关系,因此需通过更细致的研究以进一步探究两者与樟树林冠截留能力的相关性。

(3)影响林冠截留的因子很多,不仅包括林分特征和降雨特征,气象因子也是影响截留的重要因素。本研究采用室内模拟法,忽略了气象因子(如温度、风速、湿度、太阳辐射等)对截留的影响。由于气象因子的影响,在一定条件下降雨期间林冠表面会产生强烈的蒸发作用从而附加截留,在一场很大的降雨条件下雨期林冠蒸发量甚至可以达到截留量的50%~70%[15]。而在大量的野外截留研究中[16-19],雨期林冠蒸发量的估算是成功应用截留模型的关键,在截留过程中扮演着及其重要的角色。

致谢:金思凡和王琳参加试验多项工作,特此一并致谢。

[1] 范世香,裴铁番,蒋德明,等.两种不同林分截留能力的比较研究[J].应用生态学报,2000,11(5):671-674.(FAN Shi-xiang,PEI Tie-fan,JIANG De-ming,et al.Rainfall Interception Capacity of Forest Canopy be-tween Two Different Stands[J].Chinese Journal of Ap-plied Ecology,2000,11(5):671-674.(in Chinese))

[2] 张惠东,周 梅,吴旭东.兴安落叶松原始林、渐伐林降水截留特征对比分析[J].内蒙古林业调查设计,2006,29(4):48-56.(ZHANG Hui-dong,ZHOU Mei,WU Xu-dong.Contrasting Analysis on Characteristics of Rainfall Interception in Virgin Forest and Successive Cut-ting Forest of Larix Gmelini[J].Inner Mongolia Forestry Investigation and Design,2006,29(4):48-56.(in Chi-nese))

[3] DAVID T S,GASH JH C,VALENTE F,et al.Rainfall Interception by an Isolated Evergreen Oak Tree in a Medi-terranean Savannah[J].Hydrological Processes,2006,20:2713-2726.

[4] WALLACE JS,MCJANNET.On Interception Modeling of a Lowland Coastal Rainforest in Northern Queensland,Australia[J].Journal of Hydrology,2006,329:2133-2144.

[5] WALLACE JS,MCJANNETD.Modelling Interception in Coastal and Montane Rainforests in Northern Queensland,Australia[J].Journal of Hydrology,2008,348(Sup.):480-490.

[6] WANG An-zhi,LI Jin-zhong,LIU Jian-mei,et al.A Semi-theoretical Modle of Canopy Rainfall Interception for Pinus Koraiensis Nakai[J].Ecological Modelling,2005,148:355-361.

[7] 曾德慧,裴铁,范志平,等.樟子松林冠截留模拟实验研究[J].应用生态学报,1996,7(2):134-138.(ZENG De-hui,PEITie-fan,FAN Zhi-ping,et al.Simu-lation of Canopy Interception by Mongolian Pine[J].Chi-nese Journal of Applied Ecology,1996,7(2):134-138.(in Chinese))

[8] 吴旭东,周 梅,张慧东.兴安落叶松林冠截留与降雨量及降雨强度的关系[J].内蒙古农业大学学报,2006,27(4):83-86.(WU Xu-dong,ZHOU Mei,ZHANG Hui-dong.The Relationship between Rainfall,Rainfall In-tensity and Interception by Canopy of LAR IX GMEL in IIRUPR,Forest in Daxing’anling Mountains[J].Journal of Inner Mongolia Agricultural University,2006,27(4):83-86.(in Chinese))

[9] 谢春华,关文彬,吴建安,等.贡嘎山暗针叶林生态系统林冠截留特征研究[J].北京林业大学学报,2002,24(4):68-71.(XIE Chun-hua,GUAN Wen-bin,WU Jian-an,et al.Interception Capability of Dark Coniferous Forest Ecosystem in Gongga Mountain[J].Journal of Bei-jing Forestry University,2002,24(4):68-71.(in Chi-nese))

[10]卢俊峰,马钦彦,刘世海,等.北京密云油松人工林林冠降水截留特征研究[J].北京林业大学学报,2005,27(增刊2):129-132.(LU Jun-feng,MA Qin-yan,LIU Shi-hai,et al.Rainfall Interception Capacity of a Pinust-abulaeformis Plantation in Miyun,Beijing[J].Journal of Beijing Forestry University,2005,27(Sup.2):129-132.(in Chinese))

[11]鲍 文,包维楷,何丙辉,等.岷江上游油松人工林对降雨的截留分配效应[J].北京林业大学学报,2004,26(5):10-16.(BAO Wen,BAO Wei-kai,HE Bing-hui,etal.Redistribution Effects of Tree Canopy of the Ar-tificial Pinustabulaeformis Forest on Precipitation in the Upper Stream of Minjiang River[J].Journal of Beijing Forestry University,2004,26(5):10-16.(in Chinese))

[12]巩合德,王开运,杨万勤,等.川西亚高山原始云杉林内降雨分配研究[J].林业科学,2005,41(1):198-201.(GONG He-de,WANG Kai-yun,YANGWan-qin,et al.Throughfall and Stemflow in a Primary Spruce Forest in the Subalpine ofWestern Sichuan[J].Scentia Silvae Sini-cae,2005,41(1):198-201.(in Chinese))

[13]宋吉红,张洪江,孙 超,等.缙云山自然保护区不同森林类型林冠的截留作用[J].中国水土保持科学,2008,6(3):71-75.(SONG Ji-hong,ZHANG Hong-jiang,SUN Chao,et al.Canopy Interception of Different Forest Types in the Three Gorges Region of Yangtze River[J].Science of Soiland Water Conservation,2008,6(3):71-75.(in Chinese))

S78

A

1001-5485(2011)03-0005-05

2010-04-12

西南大学资源环境学院科技创新基金“光炯”实验项目

杨中文(1990-),男,四川内江人,本科生,主要从事水文水资源的研究,(电话)023-68259062(电子信箱)wing_zwyang@163.com。

张卫华(1974-),男,河北沙河人,讲师,硕士,主要从事水文水资源、土壤水分的研究,(电话)13637822374(电子信箱)swuwater@126.com。