《越中览古》与《苏台览古》比较教学

2011-08-28陈涛

陈 涛

【教学目标】

1.引导学生运用“以意逆志”、“知人论世”的方法探究这两首诗的主旨;

2.比较这两首诗在主旨、写法上的异同;

3.指导学生了解三种欣赏古诗的方法,力求在欣赏实践中运用,提高学生的欣赏水平。

【重点】对两首诗主旨的理解。

【难点】诗歌主旨、写法的异同点把握。

【设想】

①由于学生对勾践、夫差、唐玄宗这些历史人物的生平事迹、思想性格;吴、越两国灭亡史;开元末年唐王朝历史现状,以及李白创作这两首诗的背景、动机等知识知之甚少,势必在解读诗歌过程中障碍多多,因此,授课前印发相关材料给学生,还原历史,将学生带到一定的历史情境中,让学生学会用历史的眼光来认识问题,分析和解决问题,降低欣赏难度,提高课堂效率。

②课前掌握“以意逆志”、“知人论世”的概念和内涵(见课本P2-3),在课堂上学习运用。

③有针对性地设计预习题,布置学生预习,课前用一节课大体读懂诗歌大意;课堂中,从作品的整体出发,进一步探究两首诗的主旨和写法上的异同,切合学生思维上由表及里,由浅入深的习惯,并运用多媒体教学,提高课堂时效性。

【课型及课时安排】

讲解、探究、比较混合型课;一课时。

【主要内容及步骤】

一、导入:

以明代杨慎的《临江仙》词导入并简介背景(见李白生平,唐玄宗及开元末年唐王朝现实等文字材料)。

二、用“以意逆志”、“知人论世”方法解读《越中览古》,探究诗歌主旨。

1.李白凭吊“越宫遗址”时看到什么景象?景象特征怎样?

明确:“惟有鹧鸪飞”;荒凉、衰败。

2.面对今日衰景,李白必然会想到昔日越国的强盛。他选取了怎样的一个历史瞬间,一个重大的历史事件来反映越国强盛时君臣上下精神状态,整个王城王宫气象、面貌?

明确:

历史事件:吴败越胜,班师回国。义士还家,君王回宫。

精神面貌:

勾践:灭敌雪耻,踌躇满志,耀武扬威;

义士:胜利归来,受封受赏,衣锦还家,骄傲得意;

宫女:心存感激(不用担惊受怕),心存崇拜(勾践是英雄),争相待侍;

越人:扬眉吐气,精神振奋,空前的团结,向上,其乐融融。

王城王宫面貌:欢乐,热闹,繁盛,美好。

3.探究:针对昔盛今衰的巨大变化,李白心里很可能会产生哪些感慨?对现实又会心生怎样的担忧?

①感叹今日越国王宫遗址的荒凉、破败。人事的沧桑巨变,朝代的盛衰无常。国运的衰微,国君的荒淫、颓废(联系史实,根据诗中暗示:“宫女满殿”)

②担忧:唐王朝衰微的国运;玄宗荒淫误国;唐王朝重蹈历史覆辙。

4.探究:这首怀古诗的主旨;表达主旨的方法;怎样评价李白?

(一)诗歌主旨

①寄寓感慨;

②借古讽今:讽谏玄宗以史为鉴,慎始慎终,以防越国江山社稷倾覆的悲剧在唐王朝重演。

(二)表达方式:含蓄委婉、温柔敦厚

(三)评价李白:关注国运、忠于君王、目光敏锐、忠心可表

三、再看《苏台览古》

1.李白游览苏台时看到什么景?听到什么歌?会有怎样的想象和感慨?

①吴王苑台遗迹的荒凉;

②昔盛今衰的人事变化(或:人事易变,盛衰无常)

③自然无情,凡人无情(李白痛惜吴国灭亡:“不胜”)

2.根据“勾践灭吴”的材料,探究吴王夫差身死国灭的原因?

盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉?

(宋)欧阳修《伶官传序》

自身:①穷兵黩武 ②忠奸不辨 ③目光短浅,盲目自大 ④好色误国

他人:奸臣太宰嚭误国

3.根据时代背景资料,探究这首诗怀古诗的主旨?表达主旨方式?评价李白。

明确:(一)主旨:①寄寓感慨

②借古讽今,讽谏玄宗以史为鉴

③批评玄宗忠奸不明

(二)表达方式:委婉含蓄,温柔敦厚

(三)李白:目光敏锐,忧国忧君,忠心可嘉

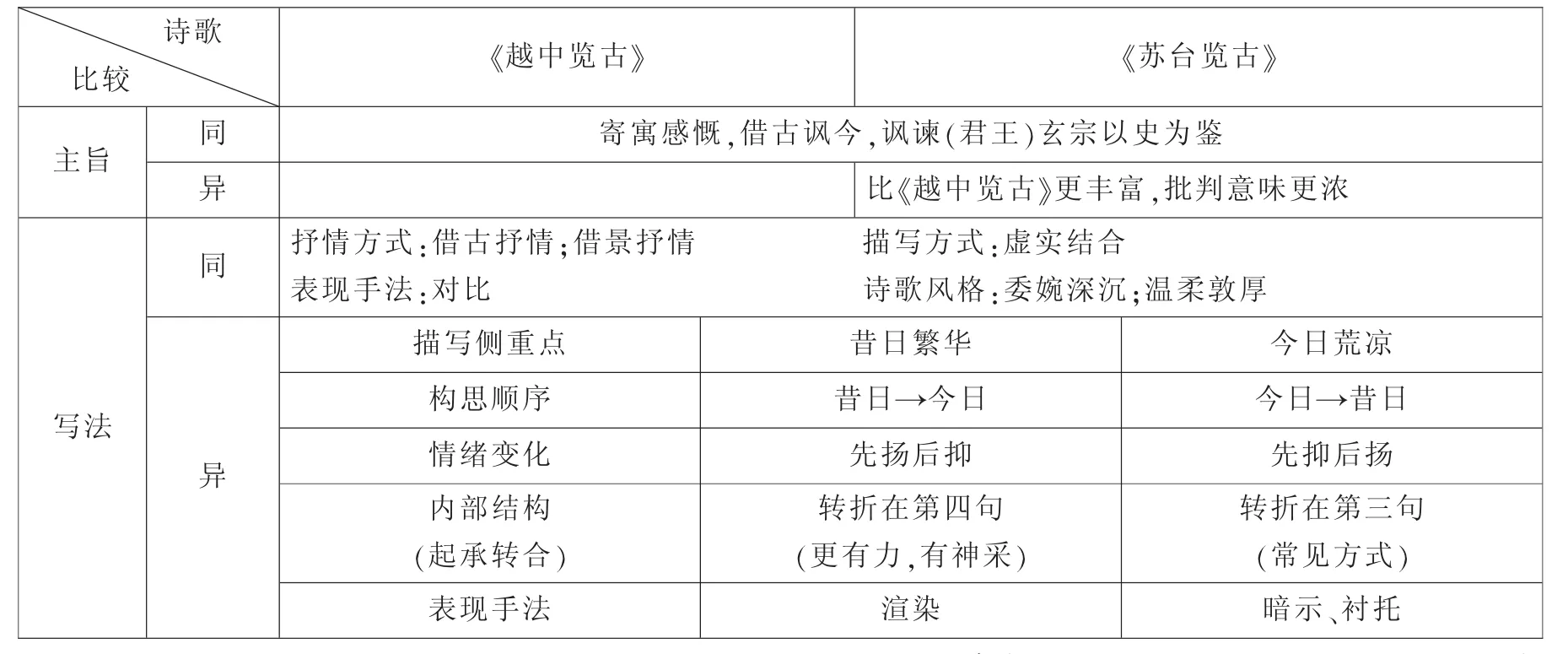

四、比较这两首诗在主旨和写法的异同?

诗歌比较 《越中览古》 《苏台览古》主旨 同 寄寓感慨,借古讽今,讽谏(君王)玄宗以史为鉴异比《越中览古》更丰富,批判意味更浓同 抒情方式:借古抒情;借景抒情 描写方式:虚实结合表现手法:对比 诗歌风格:委婉深沉;温柔敦厚写法异描写侧重点 昔日繁华 今日荒凉构思顺序 昔日→今日 今日→昔日情绪变化 先扬后抑 先抑后扬内部结构(起承转合)转折在第三句(常见方式)表现手法 渲染 暗示、衬托转折在第四句(更有力,有神采)

五、课后作业:

查阅相关资料,用“以意逆志”、“知人论世”的方法探究王安石《梅花》、陆游《卜算子·咏梅》在主旨上和写法上的异同。

陆游《卜算子·咏梅》

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

王安石《梅花》

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。