高速铁路建设对我国省际可达性空间格局的影响

2011-08-24孟德友陈文峰陆玉麒

孟德友,陈文峰,陆玉麒

(1.南京师范大学地理科学学院,南京210046;2.商丘师范学院环境与规划系,河南商丘476000)

0 引言

高速铁路是指通过改造原有线路,使运营速率达200 km/h以上,或修建高速新线,使运营速率达到250 km/h以上的铁路营运系统。从国外高速铁路建设经验看,日本、法国和德国的高速铁路建设不但改善了交通,而且取得了较好的经济效益。高速铁路以其速度快、运量大、准点准时、安全可靠、占地少、污染轻、经济效益高等优势[1],在世界范围内呈现出蓬勃发展的势头。高速铁路建设对缩短旅行时间、提升区域可达性、加强地区经济联系的研究也逐步受到国内外学者的关注。欧洲学者Gutiérrez和Gonzalez采用多项指标对欧洲高速铁路网络及马德里—巴塞罗那—法国边境高速铁路修建所引致的可达性空间格局演变进行了评价[2-3]。国内学者对不同道路类型、不同尺度区域的可达性进行评价[4-6],金凤君、王姣娥,孟德友等对我国铁路客运提速引致的网络系统演进、时间节约及可达性空间格局变化进行了分析[7-10];对高速铁路建设空间经济效应的探讨还相对较少,罗鹏飞,施文俊等对京沪、沪宁高速铁路对沿线城市可达性及社会经济影响进行了初步探讨[11-12],尚未有对全国高速铁路网构建的空间经济效应分析,主要在于我国还处于高速铁路发展的起步阶段,在相关数据的获取上还存在很多困难。按照国家中长期铁路网规划,至2020年将建成京沪、京广深、京哈、杭甬福深4条纵向和徐兰、杭长、青太、沪汉蓉4条横向客运专线,形成“四纵四横”骨干快速客运通道及环渤海、长三角和珠三角城际客运系统,客运专线将达到1.6万km,届时所有省会城市及人口规模在50万以上的大城市将实现快速铁路连接。在此宏观背景下,借鉴已有的相关研究,采用可达性评价的相关方法,结合GIS技术的空间分析功能,拟尝试对我国高速铁路建设所带来的省区地带内、地带间及总体可达性及空间格局变动进行预测性分析。旨在通过对高速铁路网建设前后区内、区际及总体可达性的对比分析,明晰高速铁路建设的空间经济意义,揭示其建设的必要性和迫切性。

1 研究方法与数据

可达性指利用特定的交通系统从给定的区位到达活动地点的便利程度;在对区域可达性评价方面,学者们大多将不同尺度的区域抽象为节点,然后选择一种或几种方法进行评价与比较。常用方法有加权平均旅行时间、潜能模型等[13],加权平均旅行时间侧重于从空间距离、时间节约或成本节约的角度来衡量区域可达性水平,能够直观地表现可达性水平及其变化。

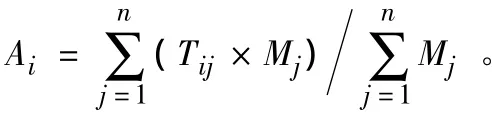

1.1 加权平均旅行时间

加权平均旅行时间是评价一个节点到各节点的时间度量,主要由被评价节点的空间区位决定,也与经济中心的实力及连接评价节点与经济中心的交通设施密切相关。值越小,表示可达性水平越优,反之则越差。其公式为[4-5,13]

式中:Ai为节点i的可达性水平;Tij为节点i通过某种交通设施到达节点j的最短旅行时间;Mj为评价范围内节点的某种社会经济要素流的流量,表示该经济中心的经济实力或对周围地区的辐射和吸引力的高低,可采用人口规模、GDP总量或交通运输量等指标来衡量,文中采用各节点所属省区的GDP总量为权重;n为除i点以外的节点总数。

可达性系数为节点可达性值与平均可达性值的比值,可达性系数消除了可达性具体数值的影响,表征节点的相对可达性高低,表达式为[5-6]

式中:Ai'为节点可达性系数,大于1说明该点可达性水平低于区域平均水平,小于1说明该点的可达性优于区域平均水平;Ai表示节点i的可达性值;n为节点数。

1.2 主要数据来源

初始数据源于石开网络科技有限公司2008年推出的石开列车旅行时刻表。如果两省会城市间有可直通的旅客列车,则选择所有旅客列车班次中线路里程或旅行时间最短者为两城市间的交通里程或时间距离;如果两省会城市间没有直通旅客列车班次,在遵循最短路径原则的基础上,取所有可供选择的中转站点中距始发地里程或时间最短的省会为中转点,来获取两个间接联系的省会城市间的最短交通里程或旅行时间,暂不考虑中转滞留时间。由于列车在上行和下行过程中最短交通里程或旅行时间存在一定差异,文中取节点间上行和下行班次中最短交通里程或旅行时间的平均值。由此可获得2008年除香港、澳门、台北之外的全国31个省会城市间31行×31列的最短交通里程或旅行时间矩阵。由于2020年省会城市间的最短旅行时间目前还无法准确获得,暂依2008年省会城市间的最短交通里程按《国家中长期铁路网建设规划》中高速铁路建设目标,设定由客运专线连接的路段按300 km/h换算,新建铁路复线和既有线路电气化改造或扩能改造的路段按200 km/h换算。涉及到的社会经济方面的数据主要来源于《2009年中国统计年鉴》,2020年地区社会经济方面的数据以2008年为基期,以该年份的全国年均增长率9%推算得到。接下来分东、中、西三大地带分别对各省区地带内、地带间及总体可达性及空间格局的状况进行探讨。

2 地带内可达性格局及变动

高速铁路建设使各省区的地带内省际可达性获得了不同程度的提升,但提升幅度和变化率相差很大。东中西三大地带内各省区区内可达性平均值由2008年的19.41 h降为2020年的6.38 h,降低了67.13%;绝对提升幅度较高的为西部地带,平均提升17.74 h;相对提升率较高的为东部地带,提升率平均达69.76%,这不但与各地的提升幅度有关,还与各省区的区内可达性初始值相关。

对各节点区内可达性而言,2008年,东部各节点可达性优于平均水平的有北京、上海、天津、济南和南京等,可达性值在14 h以内,可达性系数不足0.7,而南部沿海各城市的可达性还相对较高,海口高达27.34 h,可达性系数达1.41;中部各城市的可达性高于平均水平的有南昌、郑州、合肥、武汉、长沙等,加权平均旅行时间在18 h以内,可达性系数在0.9以内。西部省区中可达性高于区内平均水平的有重庆、兰州和成都,可达性值在20 h以内,可达性最差的拉萨市,加权平均旅行时间高达44.65 h,是区内平均水平的2.3倍。

至2020年东部省区的区内可达性都降至8 h以内,可达性高于平均水平的节点中,南京、济南、石家庄和广州的地位有不同程度的提升,尤其是南京获居首位,仅为3.68 h,可达性系数为0.58;而沿海省区的区内可达性还都在平均值以上,但提升幅度较高,尤其是海口在高铁建成前后提升了19.54 h。中部省区的可达性值都降至9 h以内,合肥取代南昌而居地带内首位,区内可达性降至3.78 h,长春、哈尔滨和呼和浩特的可达性虽与区内平均水平还存在一定差距,但提升幅度都在11 h以上,反映了高速铁路建设对边远地区可达性的显著影响。西部除乌鲁木齐和拉萨外,其余城市的区内可达性都在9 h以内,而乌鲁木齐和拉萨还在15 h以上,但提升幅度都在27 h以上,远高于西部地带内的其他节点。

对省区地带内省际可达性空间格局的分析发现,各省区地带内现状可达性呈现出由东部沿海向西南、西北和东北地区逐渐降低的圈层状空间格局,可达性较优的地区主要集中在京津冀鲁环渤海地区、江浙沪以及华中地区,加权平均旅行时间在16 h以内,由此向东北、西南和西北地区可达性值逐步增大,包括青藏和新疆的广大西部地区可达性值都在30 h以上(图1(a))。至2020年高速铁路建成后,可达性中心区的范围向东南沿海、珠三角、成渝和徐兰沿线地区拓展,京津环渤海、长三角、东南沿海及中部六省和成渝等地区的区内可达性都降至6.5 h以内,西部地带除新疆和青藏部分地区之外,也都降至10 h以内(图1(b))。京沪客运专线、京津、沪杭及沪宁城际高速铁路的建设使东部的区内可达性大幅度提升,京广客运专线建设也有效地加强了东、中部省区的区内联系,京福以及沿海高速铁路建设也将有效缩短京津与东南沿海地区间的旅行时间,兰新铁路电气化扩能改造、兰青铁路复线建设及兰渝新线对增强西部地带内的区内可达性具有突出的贡献。

3 地带间可达性格局及变动

东中西三大地带各省会城市的地带间可达性的平均值由2008年的23.41 h降至2020年的8.26 h,提升幅度达15.15 h,提升率为64.73%,高速铁路建成后,地带间可达性提升幅度最高的为西部省区,节点的平均提升幅度19.37 h,反映了高速铁路对增强青藏地区与东、中部地区间的社会经济联系的重要影响;相对提升率较高的为东部省区,平均相对提升率在66%以上,这与东部地带密集的高速铁路线路和优越的可达性基础是相关的。

图1 2008和2020年省区地带内可达性空间格局Fig.1 Spatial pattern of accessibility within zones in 2008,2020

比较各省区的现状地带间可达性水平可发现,东部各节点2008年的地带间可达性除福州、南宁和海口外,其余各城市的可达性均高于平均水平23.41 h,最优的石家庄与中西部省区城市的可达性值仅为14.13 h,可达性系数为0.6;中部省区省会城市中武汉、郑州、合肥等6个市的地带间可达性值小于22 h,武汉的地带间可达性水平居全国首位,与东西部城市加权平均旅行时间为11.91 h,可达性系数为0.51,这与武汉市连南接北、承东启西居中的地理位置密不可分的;西部10个城市中,高于地带间可达性平均水平的仅有西安和兰州,最差的拉萨地带间可达性相当于平均水平的2.11倍。

高速铁路建成后,东部大多数省区的地带间可达性提升幅度都在10 h以上,地带间可达性降至8 h以内,海口仍高达13.45 h,可达性系数为1.63,是由于其位于我国南部边陲,且受琼州海峡的阻隔影响所导致的;中部除长春、哈尔滨和呼和浩特外,其他城市的地带间可达性均降至6 h以内,可达性系数在0.7以内,合肥的地带间可达性大幅度提升,加权平均旅行时间为4.32 h,居全国首位;西部省区中,高于平均水平的节点分别为兰州、西安、重庆和成都,地带间可达性值在8 h以内,可达性系数在0.9以内,而地带间可达性最差的乌鲁木齐和拉萨还高达19 h以上,但绝对提升幅度都在23 h以上,表明兰青、兰新线路的电气化扩能改造有效地提升了其与东中部省区间联系的便捷程度。

空间分析显示(图2(a)),省区地带间现状可达性值表现出以京津冀鲁、环渤海、江浙沪及华中地区为中心向西南、西北和东北地区逐渐增大的圈层状空间格局,这些地区的地带间可达性在20 h以内;东北、东南沿海及成渝、甘肃等地为第二圈层,可达性在30 h以内;而新疆和西藏则形成了地带间可达性的极值区,与东中部省区的加权平均旅行时间在37 h以上。高速铁路网络构建显著地改变了地带间可达性的空间格局形态,徐兰客运专线缩短了华东和西部省区间旅行时间,沪昆高铁强化了长三角与中部及西南地区的经济联系,沪汉蓉快速客运通道横贯东西,连接长三角以及西部成渝地区,石太客运专线强化了环渤海地区与中西部地区的交通联系,京哈客运专线提升了环渤海与东北地区间的交通便捷性。可达性中心区的范围沿徐兰、石太、沪汉蓉和京哈客运专线分别向西北、成渝和东北地区拓展,包括华北、华南、华中、成渝以及甘肃在内的广大地区的地带间可达性都降至8 h以内;第二圈层包括吉林、黑龙江、内蒙古西部以及云贵在内的广大地区地带间可达性在14 h以内;最差的新疆和青藏地区的地带间可达性在22 h以内,与2008年相比获得了大幅度提升(图2(b))。

图2 2008和2020年省区地带间可达性空间格局Fig.2 Spatial pattern of accessibility of inter-zones in 2008,2020

4 总体可达性空间格局及变动

对各省区总体可达性及变化状况进行综合分析,各节点总体可达性平均值由2008年的21.98 h缩减至2020年的7.66 h,减小了65.14%,反映了高速铁路网络的构建使全国省际可达性获得了全面提升。总体可达性增幅较高的为西部地带,节点平均提升幅度为19.23 h;相对提升率较高的东部地带,各节点城市平均相对提升率为67.15%。

2008 年总体可达性高于全国平均水平城市中东部除福州、南宁和海口可达性高于24 h外,其余城市的总体可达性都在21 h以内,北京的省际可达性仅为12.22 h,可达性系数为0.56;中部除长春、呼和浩特和哈尔滨外,其余城市的总体可达性都在20 h以内,可达性系数不足0.9,武汉总体可达性值仅11.84 h,居全国首位,显示了武汉在全国铁路网络中的交通区位优势;西部除西安和兰州外,其余城市的总体可达性都在24 h以上,可达性系数高于1.1,最差的拉萨可达性值为48.84 h,相当于全国平均水平的2.22倍。

2020 年东部大多数省区的总体可达性都降至7 h以内,福州的总体可达性获得了大幅度提升,加权旅行时间为6.01 h,可达性系数为0.78,这得益于沪杭甬、甬福厦深快速客运通道的建设,有效提升了东南沿海地区铁路交通可达性地位;中部省区中除哈尔滨、长春和呼和浩特外,其余城市的总体可达性均降至6 h以内,可达性系数在0.8以内,郑州、合肥在全国铁路网络中的地位获得了显著提升,郑州取代武汉跃居全国首位,合肥从第7位升至第2位。西部省区中高于全国平均水平的节点增至4个,重庆和成都的总体可达性都降至7 h以内,包括贵阳、银川、西宁、昆明、乌鲁木齐和拉萨在内的6个节点城市的总体省际可达性还都在9 h以上,拉萨还高达20.77 h,相当于全国平均水平的2.71倍。

从空间分析可看出(图3(a)),总体可达性现状空间格局与地带内和地带间可达性空间格局表现出大体相当的状态,京津冀环渤海、华东和华中地区构成可达性较优的地区,该范围内各节点的总体可达性都在20 h以内;第二级圈层包括华南和东南沿海、东北三省以及西南和西北兰新铁路沿线的部分地区,包括广州、福州、贵阳、重庆在内的11个节点的可达性值介于20~27 h之间,最差的新疆和西藏构成全国可达性的极值区,高达40 h以上。高速铁路建成后,可达性较优的范围在全国“四纵四横”高速铁路框架下向东南、华南、西南和西北地区延伸,干线指向性越来越强(图3(b)),尤其是徐兰和沪汉蓉快速客运通道的建设使可达性较优的范围大幅度地向西宁和成渝地区延伸,包括华北、华东、华南和西南成渝在内的大部分地区的可达性都降至7 h以内,第二圈层的范围大幅度缩减,南宁、贵阳、西宁、银川等节点及所属省区的可达性降至8~11 h之间;可达性水平最差的地区包括新疆和西藏在内的广大内陆地区仍在21 h以内,虽与东中部地带相比还存在很大差距,但线路的电气化改造和扩能改造对加强该地区与其他地区的经济联系还是非常突出的。

图3 2008和2020年省际总体可达性空间格局Fig.3 Spatial pattern of integrated interprovincial accessibility in 2008,2020

5 讨论

高速铁路建设在改善和提高地区可达性方面的效果是非常显著的,高速铁路建设将大幅度缩短各节点城市间的时空距离,节约地区间的旅行时间成本,显著提升了各节点城市的地带内、地带间及其总体可达性水平。全国各省区无论是地带内、地带间还是各地区的总体可达性都呈现出自东向西逐渐降低的圈层状空间格局,可达性中心区的范围在高速铁路网络框架下大幅度拓展,干线指向性越来越强。另外,笔者在此仅是从可达性的视角预测性地评价了国家高速铁路网络规划建设的空间经济效应,铁路交通作为目前我国省际间社会经济联系的主导交通方式,高速铁路网络的规划建设还将进一步增强区域间经济、社会、文化等方面的往来,强化区域联动发展和一体化进程,促进区域生产力轴线及网络化地域空间结构的形成,对于这些方面的问题将另文讨论。

[1]周长江.高速铁路发展概况及展望[J].科技交流,2005(2):38-42.

[2]Gutiérrez J,Gonzalez R,Gomez G.The European High Speed Train Network:Predicted Effects on Accessibility Patterns[J].Journal of Transport Geography,1996,4(4):227-238.

[3]Gutiérrez J,Urbano P.Accessibility in the European U-nion:The Impact of the Trans-European Road Network[J].Journal of Transport Geography,1996,4(1):15-25.

[4]吴威,曹有挥,曹卫东,等.长江三角洲公路网络的可达性空间格局及其演变[J].地理学报,2006,61(10):1065-1074.

[5]吴威,曹有挥,曹卫东,等.区域高速公路网络构建对可达性空间格局的影响——以安徽沿江地区为实证[J].长江流域资源与环境,2007,16(6):726-731.

[6]刘俊,陆玉麒.江苏省公路交通网络可达性评价研究[J].南京师范大学学报(自然科学版),2008,31(3):129-134.

[7]金凤君,王姣娥.20世纪中国铁路网扩展及其空间通达性[J].地理学报,2004,59(2):293-302.

[8]王姣娥,金凤君.中国铁路客运网络组织与空间服务系统优化[J].地理学报,2005,60(3):371-380.

[9]金凤君,王姣娥,孙炜,等.铁路客运提速的空间经济效果评价[J].铁道学报,2003,25(6):1-7.

[10]孟德友,范况生,陆玉麒,等.铁路客运提速前后省际可达性及空间格局分析[J].地理科学进展,2010,29(6):709-715.

[11]罗鹏飞,徐逸伦,张楠楠.高速铁路对区域可达性的影响研究[J].经济地理,2004,24(3):407-411.

[12]苏文俊,施海涛,王新军.京沪高铁对鲁西南沿线主要城市的影响[J].复旦学报(自然科学版),2009,48(1):111-116.

[13]李平华,陆玉麒.可达性研究的回顾与展望[J].地理科学进展,2005,24(3):69-78.