下龙湾女孩

2011-08-20◎杨遥

◎杨 遥

杨遥,原名杨全喜,1975年出生于山西代县,鲁院第十五届高研班毕业,中国作协会员、山西文学院第二届签约作家。2001年开始,发表作品近百万字。

1

过了北仑河,望着渐渐模糊的东兴口岸,我知道自己真的到了越南。旅行团里好多人在拍照,大伟说:“你也来一张。”我直起身子,望着口岸方向,有些酸楚。手扶着身旁的这棵槐树仿佛漂在水面上的木头,不停摇晃。背后苍苍茫茫的热带植物像十多年的夏天积攒在一起,密集得让人透不过气来。

几天前,我呆在中国北方一座小城市,每天为调动工作的事情发愁。觉得自己慢慢变成卡夫卡《城堡》里的土地测量员K,在白雪皑皑的小城无望地等待。我甚至坚信不疑,有一天早上自己醒来,真的会变成一只大甲虫。

可是不久前的一次体检,使我从梦中醒过来。

接到诊断书的那一刹那,脑子里一片空白。几秒钟之后,像接通超负荷的电流一样,各种想法纷纭而至。我揉着拥挤得发胀的脑袋坐在医院大厅的一把椅子上,看着像超市一样热闹的医院,有点不相信医生的诊断。翻遍口袋怎样也找不到诊断书,最后一只口袋没有找到之后,我有一阵短暂的轻松,想医生根本没有给我诊断书,我也根本没有做过体检,大概是做了一个噩梦。但马上陷入更加焦虑之中,我把口袋又翻一遍,还是没有。

返回去找医生。上楼梯的时候,腿软绵绵的像抽了筋,心却嗵嗵直跳。我希望刚才自己听错了,或者医生拿错诊断书了。

到了检验室门口,看到那个年轻漂亮的医生。心里轻松了些,我想从这么漂亮的人嘴里,得到的一定也是个好结果,最起码不至于那样糟糕。几天前,第一次见到这个美丽的医生,我就被她出类拔萃的漂亮折服。

报了自己的号,她用一种奇怪的眼神看了我几秒钟,怜惜地说:“一定要把诊断书带好啊。刚才放在窗口忘拿了。”

我不记得刚才就是她给我诊断书。

当着她的面打开诊断书,刚才医生告诉我的话写得清清楚楚。原来死神的面容就是诊断书这样,苍白的面庞上有几粒黑色的麻点,轻飘飘的会飞,但重得能把人压死。我装作镇静的样子仔细把诊断书折好,放最里面的衬衫口袋里,但手一直在抖。我冲这位漂亮的女医生微笑了一下,心却疼得厉害。世界上多少美好的东西我还没有享受,就要离开了。

出了医院,满大街的人和车都模糊了,像幻灯片上的景物一样乱动,又像木偶一样被人牵着机械地朝某个方向运动。我做了一个深呼吸,冷气灌满了我的肺,我的眼泪终于流了下来。

在街边一条靠近马路的石凳上坐下,冰凉的寒气沿着尾椎骨直冲脑门。我的头脑从来没有这样清晰过,往事电影一样一幕一幕飘过,历历在目。最后,我看到炽热的火山灰白茫茫地飘了过来。我像铁铸的雕塑一样,火山灰很快覆盖到我的嘴边。我大声呼喊,梦魇缠住了似的不能动。然后,我像看慢镜头动作似的,一个骑电动自行车的女人从对面走过来,躲一个小孩,驶进机动车道,被一辆车卷了进去。我惊叫出来,很多人朝出事地方围过去。

我站起来,身子像铁一样硬。

路过一家旅行社时,闪着荧光的各种旅游线路报价吸引了我。以前每次经过这个地方,只是想什么时候能去外边看看就好了。现在我忽然想选择一条去南方的线路,走完生命最后这段日子。

旅行社的小姑娘热情地给我介绍各条线路,我说越南好,越快越好。小姑娘说,最近就有一个去桂林和越南的团。我说,就是这个了。

离开小城的时候,是零下19℃。我把收拾好的行李箱重新检查了一下,在空隙中塞进几条内裤,然后从书架上抽出一本书,纳博科夫的《洛丽塔》。把它翻了翻,这趟旅行大概看不进这样的书,又换了一本玛格丽特·杜拉斯的《情人》。王小波说这本书很好,可是我一直没有看完。打开王道乾翻译的后记,介绍这是一本好读的畅销书。正合这次旅途。

飞机起飞的时候一阵眩晕,然后我到了天上。那是真正的万里无云,空中除了光什么也没有,光打在机翼上反射出一小团一小团白色的光圈,像石子投在水面上。飞机渐渐在升高,望着越来越小的地面上的东西,我感觉以往生活中那些琐碎的不愉快的事情也越来越小,像一撮鼻涕一样被我甩在零下19℃的北方小城了。在密不透风的机舱里,我感觉到和煦的阳光。

途径长沙待机的时候,人们开始脱衣服。我把脱下的棉衣搭在卫生间的隔板上,单程之旅不需要这些衣服了。

2

此刻,站在越南芒街上,想象中芒街应该像深圳一样热闹,可是芒街冷冷清清,街道两旁悬挂着巨大的工农兵宣传画,仿佛回到中国上世纪的五六十年代。一排摩托车手把头盔挂在车把上,等待载客。那些黄颜色的笨重大汽车停在一所没有围墙的宽敞院子里,车门上漆着不认识的字母,真的是到越南了。

越南的导游终于来了,我们去号称世界第八大奇迹的下龙湾。

沿途都是热带植物,芭蕉、铁树、椰子和一些叫不来名字的高大植物几乎长满了一切有土的地方,公路两旁的房子都长在郁郁葱葱高大的植物里,院子中的每一处空隙都被植物填满,植物好像成了这块土地的主人,人只是其中活动的一些小动物。生活在黄土高原的我们习惯了冬天的满目荒凉,现在见到这么浓郁的绿色,很是兴奋。但很快就被这没完没了的绿色弄得有些疲惫。

昨天在桂林阳朔玩得太晚了。不由自主打起盹来。

仿佛又走到阳朔的西街上,到处都是酒吧,绚丽的色彩和风格不同的音乐使西街仿佛变成另外一个世界。酒吧旁边是些灯光闪烁的小铺子,里面卖些稀奇古怪的玩意。天空又下起雨来,这次雨下得比较急,石板路上到处都是明晃晃的水花,使我想起飞机机翼上闪烁的那些光斑。这些明亮的水花,不等我踏上去就碎了。我任由雨水落在我头上、身上,随着这永远踩不住的水花走进一家又一家铺子。

在一家钉满纸条的铺子里,看到这么一段话:

又聪明、又漂亮、又贤惠、又善良、又美丽、又温柔……的女人是鬼。

我看了看墙上挂的表,午夜十一点十五分。环顾四周,店里只有我一个人。

继续盯着纸条往下看。

这样的女人男人们都在谈论,可是谁也没有见过。

我“嘿”一下笑了。以前只是觉得狐狸精好,没想到女鬼更好。

忽然一阵清脆的高跟鞋声打断了宁静,一个个子高大的外国青年揽着一个女孩的腰走进来,老板植物一样从一排货架中长出来。

咳嗽了一阵,睁开眼睛,那无边无际的绿色仿佛跃上公路朝客车蔓延过来,感觉自己的手指好像在慢慢变绿。但困倦又使我闭上了眼。

我在路口一家大排档前停下,很多人坐在那儿的遮阳伞下喝啤酒,外面淅淅沥沥地下雨。在北方那个小城,这个时候饭店早已打烊,人们也都已经进入了梦乡。半夜锅炉工开始偷懒,暖气变得温吞吞的或者没有热气。人们裹着被子鼻子里喷着白气打呼噜,生炉子的人家炉火已经熄灭,被子上再盖一个被子,露在外面的脸死人一样冰凉。西北风疯子一样在外面揪着电线、掀着树枝拼命摔打,路上到处都是光溜溜的冰。

我捡了一张小桌子坐下。要了一个火锅和一堆烤肉串,啤酒。对面就是酒吧,熟悉的英文乡村歌曲从里面飘出来,暖洋洋的让人仿佛到了春天。隔壁几桌年轻人在掷骰子,笑声和掌声从他们桌子上传过来。一个卖玫瑰花的女孩走过来,邻桌那些男孩买下送给身边的女孩,女孩们接着嘻嘻哈哈。卖花女孩走过我的桌子时,迟疑了一下,没有说话走过去了。我看了看表,午夜十二点整。更加寂寞,想想余下的这些日子就要这么一个人度过,觉得伤感和难受,大口喝起酒来。这时,我真盼望有一个鬼,陪我一起喝酒。过了一会儿,女孩又转回来,手里还有没卖完的玫瑰花,这次她路过我的桌子,低声问:“先生,买花吗?”我点了点头,掏出十元钱,女孩递给我三朵玫瑰。我取出一支在鼻子下嗅了嗅,然后把花递给姑娘,说:“送给你。”姑娘微笑着摇了摇头。我招呼老板再拿来一个酒杯,把玫瑰插在杯子里,倒了一杯啤酒。对着三支玫瑰,我一口一口喝酒,我盼望来一个女鬼,和我发生一夜情,即使她是画皮一样的女鬼,我也愿意。天快亮的时候,我的面前堆了一堆酒瓶,那三支含苞欲放的玫瑰喝了一夜酒,竟然全都绽放了。

迷迷糊糊中,睁开眼。导游正在介绍越南的姑娘。他说越南的女人很多,多得女人们怕自己嫁不出去,都用面纱把自己的脸包起来怕晒黑。哪个女孩要是能嫁到中国,都觉得自己交了好运。

我醒了过来,看到自己手上的汗毛变得绿油油的。拔了一根胡子,也是绿油油的。这几天我一直没有刮胡子,而且我也准备不再刮胡子。我不想让自己的胡子孤零零丢在异国他乡。摸着这些胡子,我觉得自己在向蜘蛛侠和绿巨人变去。周围还是密密麻麻的热带植物。

到下龙湾,天已经黑了。找到一处沙滩喝酒。沙滩上一丝风也没有,躺在藤椅上,海浪像猫一样蜷伏在我们脚边不远处轻轻哼着。这时,中国的北方,寒风正在肆虐,天空像铅一样沉重、灰暗。

时间仿佛停滞了。我觉得自己似乎可以长生不老。

3

出海。

卖东西的渔民们猴子一样划着小船,嗖嗖窜到我们乘坐的大船旁边,攀到船舷上卖热带水果。走着,走着,那些小船不见了,海上的山峰多了起来,一个个山峰突兀地长在海里,奇形怪状。我想那些古代的大侠,或许就住在这些小岛高高的山顶上,修炼轻功和绝世武功。他们中的一些,得了绝症,在这些小岛上,吃了神奇仙果或者遇到毒物以毒攻毒功力大增。

一会儿,换乘小舟,驶进一个溶洞,出了溶洞,来到一块四面环山的海面,峭壁上许多猴子快乐地嬉戏。这个地方既像《加勒比海盗》中的藏宝地,又像《倚天屠龙记》中张无忌练九阳神功的地方。

从溶洞返出来,小舟驶到两块岩石像蝴蝶一样的山岩前,有两艘小船停在那儿,一艘上面是个中年女人,船上载满了食物和工艺品;另一艘上面是两个女孩,都穿着皱巴巴的绿色衣服,一大一小,小的那个大概只有七八岁。

我们把小舟停到两个女孩的船边,那是一艘破烂的小船,船舷底边破了一个大洞,海水似乎随时都要流进小船。船中间摆着一些贝壳。小女孩皮肤呈黄褐色,十分漂亮,赤着脚,眼神忧郁地望着我们。

“你们上学吗?”

两个小孩一起摇了摇头。

我掏出十元钱,递给小女孩。小女孩接过钱,揉成一团装进上衣口袋里,低声说:“谢谢!”她拿起一只贝壳,却不是递给我,而是放在自己耳朵边听。我们不明白她的意思,但船上的人纷纷掏出零钱给这个小女孩,小女孩每次接到钱都揉成一团塞口袋里,然后把贝壳放到耳朵边。我们船上坐的七八个人,大概都给钱了。离开这两个小孩,大家的心情仿佛像那些装进她口袋的钱,被揉皱了。她那双忧郁的眼睛、赤裸的脚、破船和贝壳总在眼前晃。

上了大船,大家还在议论那个女孩。

“这些钱她绝对得不到,旁边那个女人大概就是监视她的。”

我们觉得有道理。这么小的两个小孩,怎么可能划着那么一条破船到那么远的地方卖贝壳?在国内也可以见到这个年龄的小乞丐,但是她们的样子都是脏兮兮、可怜巴巴的,这个小女孩却是一点也不觉得可怜,而是忧郁。

我们猜测另一艘船上的那个女人是不是女孩的妈妈?假如是,她为什么不让女孩上学?假如不是,她和女孩到底是什么关系?大家心里七上八下,为女孩的命运担心。

船回的时候,我看到波光粼粼的海面上似乎到处都是女孩忧郁的眼睛。快到码头的时候,我告诉导游要去找那个小女孩。

导游马上拒绝了我。他说:“扔下这么一大船人怎么办?再说,天已经快黑了,那么远的路。”

没想到,船上的游客都同意我去把那个小女孩找回来,他们表示自己可以回酒店,也可以随意在海滩上转转。

有了大家的支持,我的要求更坚定了。一个疯狂的想法攫住了我。

导游无奈地答应了我的要求,他说:“要去租个快艇,很贵的!”

给我照相的大伟说:“大家可以集资。我出一部分。”

我拒绝了大伟的好意。

快艇驶向蝴蝶岩的时候,又大又红的太阳铺满了海面。我为自己的壮举激动,觉得这时的我真像一个大侠。

但是实际上驶离码头没有多远的时候,我们就迎上了那个女孩。她和另一个女孩一起坐在女人的小船上,女人小船上的货物堆放在她们的破船上,被拖在后面。

女孩站在船头,披满了夕阳,一缕头发耷拉在眼前,没有拂去。女孩呆呆望着前方,眼神还是那样忧郁。我想女孩从口袋里掏出那些皱巴巴的钞票一张一张抚平的时候,大概也是这样的眼神。在女人充满收获的喜悦目光中,她大概想的是学校、小朋友、沙包、漂亮的衣服……我又瞅了瞅女孩的脚,还赤裸着,像西方油画中的那些小天使。

我让快艇靠在小船旁边,招呼小女孩上来。小女孩望了女人一眼,女人点了点头。小女孩拉着刚才和她一起在船上的另一个女孩到了快艇上。在快艇飞起来的一刹那,那个年龄大点的女孩快乐地尖叫了一下。小女孩却依然一声不吭。我想找点东西包住小女孩的脚,随身没有带衣物,只好把自己的风衣脱下来,轻轻搭小女孩脚上。女孩的脚蠕动了几下,像呆在母鸡翅膀下的小鸡,安静地不动了。盖女孩脚的时候,有种冲动,想摸一下小女孩的脚,我想知道这么娇嫩的脚每天赤着在海面上是什么感觉,可是怕吓着她,忍住了。

快艇到码头的时候,那些乘客基本上还没有走开。他们在看海面上的落日,拾沙滩上的贝壳、石头。看到我带小女孩回来,大家一阵欢呼。有人过来伸手摸小女孩的头发,还有一些人跑过来给小女孩照相或者和她合影。

我们一起等那个女人来。

“那个女人是你的妈妈吗?”

小女孩不说话,大的也不说话。

导游把我们的话翻译过去,两个人还是不说话。

“你们两个都不上学吗?”

两个人都摇了摇头。

“你们几岁?”

小的说:“八岁。”

大的说:“十四。”

大家很是愤慨,等那个女人回来。

怎么不让这么聪明懂事的孩子上学呢?

我想起路上导游给我们讲越南女人生活的艰难。假如这两个女孩都是女人的孩子,女人的丈夫又凑巧出了什么事,那生活可真够她们受的。

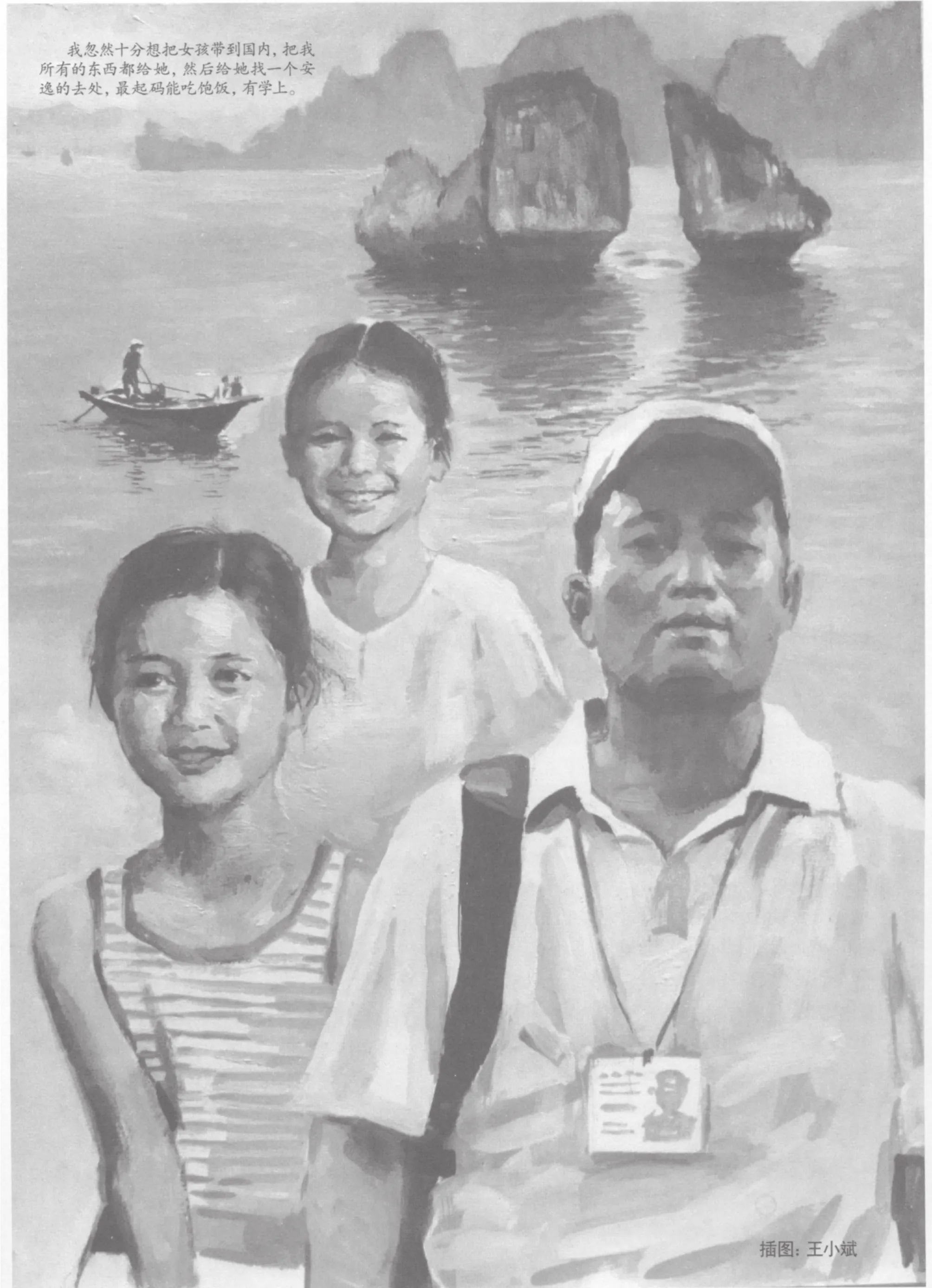

我忽然十分想把女孩带到国内,把我所有的东西都给她,然后给她找一个安逸的去处,最起码能吃饱饭,有学上。

4

女人划着桨终于到岸了。我迫不及待地告诉女人,我想把女孩带到中国去。

导游把我的话翻译一遍。

女人坚决地摇头,不停的说“不”。她瘦巴巴的脸在渐渐暗下来的天色下,像带了张黑色的面具。

小女孩躲到女人身后,揪着她的衣服,一只脚伸出来不停地抠脚下的沙子。

我一遍一遍向女人和女孩们讲我的想法,我想我只要讲清楚,她们没有什么理由可以拒绝我。

可是不论我怎么说,女人总是摇着头。小女孩抠沙子的动作越来越快,那只脚像擅长打洞的老鼠。我猜测她是盼我说服这个女人,跟我到中国去?还是怕这个女人点头,答应我带她到中国去?

……

围着我看的游客们渐渐没了耐心。

“人家大概原来就是一家子,这样生活也蛮好的,每天生活在画一样的风景里。不上学也没啥了不起的,国内也有很多不上学的小孩。”

“这个小孩真是漂亮,现在这社会漂亮就是幸福,漂亮比上学也管用。假如这个小孩又脏又丑,有人理才怪呢?”

……

听着这样的话,我想假如这个女孩真的又脏又丑,我会这样做吗?答案竟然是否定的。但我想,哪个天使不是漂亮的?因为她是天使她才漂亮,不是因为她漂亮才成了天使。我又想起那段“鬼”话来,世界上没有鬼,但绝对有天使。

女人始终不同意我把女孩带走,她坚决的态度仿佛我是个人贩子。她一边拒绝我,一边低头对小女孩低声说着什么。小女孩的脚下出现一个深深的洞,刚挖出来的沙子湿乎乎的。

我的眼前出现这个女孩十年以后的样子,面孔黧黑,年纪轻轻却看不出年龄,她的同龄女伴们掀开戴着面纱的脸庞,又白又嫩。她还在海上卖东西,眼神比现在更忧郁了,但已经没人买她的贝壳了。她追逐着每一个游客,求买点她手中的工艺品。

大伟说:“算了。你也是异想天开。真领上她,怎样过海关,回去怎样上户?”

我说:“总有办法的。”

但我想起自己遥遥无期的调动,还有平时办事的艰难,退缩了。这时我的胸口忽然传来一阵尖锐的痛,同时我的嘴里一阵发咸。大伟说:“你的嘴里流血了。”我跑到海边,捧起一把海水漱漱口,疾病终于爆发了。

看着那三个缩在一起的女人,仿佛沙滩上耸立起来的一座小岛。天慢慢黑下来,灯光给她们打出一团浓浓的影子。小女孩躲在阴影里,我看不到她的眼神,她赤裸的脚藏在沙滩上她挖的那个洞里像只小动物。

我把导游喊过来,说想带女孩玩玩,让她体会一下童年的快乐。

导游用异样的眼神望了我一眼,朝那几个人走去。

我跟在导游后面,心里忐忑不安。

我们又到了女人身边。我说:“我们明天要到你们的首都——河内,我想带小女孩去玩玩。你明天就不要让她去卖贝壳了,损失我来出。”女人和女孩叽叽喳喳说了一通越南话,又冲导游说了几句。导游问:“你愿意出多少损失费呢?她只答应小女孩出去玩一天,让你把护照压在她这儿。”我想了想,不愿意让小女孩受委屈,掏出一千元人民币和护照递给导游。大伟说:“太多了吧?带她是出去玩,也不是干别的。”女人答应明天早饭后把小女孩带到我们住的酒店。

她们走了之后,导游说:“你给的钱太多了,这儿找一个按摩女全套服务才200元。”我厌恶地瞪了一眼导游,胸口更疼了,用拳头敲敲,胸部发出混浊的声音。

5

回了酒店,旅游团的人都知道我把那个女孩租下了,惊诧地望着我。我没有顾忌别人的目光,买了一些止疼药,饭也没有吃,匆匆回了房间。

洗了一个热水澡,胸口似乎好点了,可是刷牙的时候,嘴里又流出血来,漱了几次口,血还是流,没有办法,只要等会儿看。躺在床上,眼前老是出现女孩忧郁的眼神和赤裸的双脚。打开《情人》,一下就翻到白种人女孩在湄公河的渡船上见到坐在汽车上的中国男人,女孩带着一顶男式帽子,穿着一双镶金边的鞋,吸引了后来她的情人。帽子和鞋,眼神和脚,我比较这两样东西,觉得有些意思。确实吸引我的是女孩忧郁眼神和赤脚背后的东西。我继续看着《情人》,可是怎样也读不下去,读过几页,就把前边读过的忘记了。就这样一直躺着,天花板雪白雪白,我想象女孩赤脚走在天花板上,头朝下用忧郁的眼神望着我,嘴里的血不流了。

同房的大伟很晚才回来,一回来就拧开电视,重重地把自己摔床上,说他刚才按摩去了。越南的女孩真软,软得仿佛全身没有骨头,整个人都是用水做的。

我闭上眼睛,女孩的脚仿佛开山的大斧,踢踢踏踏走进我的脑袋。

晚上,因为疼,又醒了几次。每次醒来,看看厚厚的窗帘,不知道天什么时候才亮?

早早起来,楼道里静悄悄的,吧台上静悄悄的,大堂里也静悄悄的,整个酒店像一座沉睡中的岛屿。忽然大堂天花板上的一只水晶吊灯“啪”一下爆了,大厅里骤然暗下来,我看着自己巨大的影子贴在墙壁上壁虎一样,猜测这暗示着什么。

终于睡眼矇眬的吧台服务员醒过来了,她似乎没有感觉到有一只水晶吊灯爆了,“啪”一下把开关都关掉。大厅却没有再暗下去,透过橱窗大大的玻璃,看见一些中年女人拿着工艺品围在酒店车道下边的口上。我想给女孩买一个见面礼。佯装散步的样子慢慢朝她们走去,大约走了三十步,那些女人围住了我。她们手里拿的都是越南香烟、明信片、珍珠项链,没有一样东西我能看得上。我穿过她们继续朝前走,这些女人嗡嗡跟在我后面,推销自己手里的产品。走了大概一百米,这些女人还跟着我,有些堵在我的前面。我有些烦,也有些慌乱,忙往回走。她们像退潮后的鱼虾,继续跟着我。我硬着头皮从她们旁边走过,推开她们伸出来的手,我仿佛看到小女孩忧郁的眼神在望着我,终于有一只手臂没有推开,我用十元钱买了几张小孩在水牛背上戏耍的明信片,马上其他女人围住我,质问我为什么买她的,不买她们的?我说不上这个道理,只有硬着头皮往前走,女人们围得我越来越紧。我忽然看见旅行团中其他两位游客,大声招呼他们。女人们的包围松了,我快步走上车道。

吃早饭的时候,我希望能领上女孩子一起吃,可是她还没有来。我匆匆吃完,到酒店里的商店给小女孩买了一双袜子,看中一套衣服,等她来了试。

我站在酒店门口,刚才卖东西的那些女人还在,又加了一些坐在摩托车上的男人,他们一律站在酒店的车道下面,穿着皱巴巴的衣服,和我们好像两个世界。

那个女人领着小女孩来了,到了车道口上停下。我快步走上前去,迎上她们。女人不肯跟过来,我从她手中接过小女孩。小女孩的手一直颤抖,我牵着昨天拿贝壳的手,像捏着一只蜥蜴尾巴。小女孩还是穿着那件绿色的衣服,但今天穿了一双鞋,可是没有穿袜子。鞋可能有些大,走起来发出“扑扑”的声音。小女孩不看我,低头看她的脚。

进了酒店,很多目光追过来。我领着她径直进了商店,让她试我看中的那套衣服。女孩穿上这套衣服和我相象中的天使越来越一样。她忧郁的眼神像暴雨后渐渐变得湛蓝的天幕,目光中流淌出喜悦和不安。我让她穿着这身衣服,穿上袜子,再去试一双鞋子。女孩焕然一新地从商店出来的时候,像一个童话里的小公主。

导游招呼人们拿好行李上车,我去房间取东西,女孩跟着我,我想自己要是有这么个女儿就好了。女孩进了房间,眼睛骤然惊奇地睁大,可是缩在墙角不动。我把卫生间的那些小梳子、小香皂、小毛巾统统拿出来,递给小女孩。女孩露出欣喜的表情。她把东西捧在手里,然后塞进口袋,进了卫生间,摸了摸水龙头,在浴镜上飞快地瞄了自己一眼,吐出舌头做了个鬼脸,小心翼翼把一只脚踏上电子秤,看着上面的指针跳动,她笑了。我拉着行李箱,招呼女孩跟着我。

我让小女孩靠着车窗坐好,我坐在她外面。车发动之后,导游给我们介绍今天的行程。他刚介绍完,邻座的一些女客就拿出零食给小女孩,她没有推辞,像在小船上接钞票那样接住这些零食,马上飞快地塞进口袋里。我招呼她把东西拿出来吃。她不知是不懂我的意思,还是舍不得吃。她的口袋很快就鼓鼓囊囊的,像松鼠的嗉子。

到了河内之后,我们去胡志明纪念馆。导游介绍胡志明时,总爱提到毛泽东。我站在这个庞大华丽的陵园里,觉得很是古怪。去过北京多次,一次也没有看过故宫、毛泽东纪念堂,今天却来看胡志明。

旁边有一家欧洲人,两个年轻夫妇领着一男一女两个小孩,都非常漂亮,衣服合体,款式质地也很好。从他们身上,我看到自己和小女孩的幸福,也看到了我们的凄凉。这时,我的嘴里又咸咸的,我不动声色地喝了几口水。

小女孩除了几句简单的中文,什么也听不懂。而导游一直用中文介绍。我担心小女孩感到不耐烦,拉着她跟在队伍后面,自己参观。

整整半天,都在胡志明纪念馆。我对这不大感兴趣,小女孩却津津有味,每处景点都看得非常仔细。我不知道小女孩认识不认识字,给她照了很多很多相。我想小女孩大概长这么大也没有照过这么多相,以后也不一定有机会再来这儿。

回了宾馆中午休息时,我给小女孩单独开了一个房间。我离开房间的时候,她可怜巴巴地望着我,仿佛想让我留下来陪她。她那忧郁的眼神又出现了,像傍晚的夕阳照在我身上。我返回来,烧了一壶水,让她到床上去。女孩望着雪白的床,小心地把屁股挪上去。我帮她脱了鞋,轻轻把她抱起来。女孩轻轻的,像一根羽毛。我把她放床上,给她盖了一张被子。女孩眼睛大大地望着我,我不敢接她的目光,把电视打开,找一动画节目。水开了,我拔下插头,给女孩倒了一杯水。轻轻拍了拍她,转身离开房间。那一刻,我多么希望自己是女孩的爸爸。

大伟正在房间里看上午拍的照片,我让他找出小女孩的。他找出一张,上面有欧洲一家四口和我和小女孩的照片。那一家人在认真地听导游讲解,小女孩望着以前总督府改造的胡志明办公室,我在看小女孩。照片中的两个小女孩一样漂亮,可是我的小女孩仿佛少了什么,她的背后空空的,她望着的总督府和她隔着大片的草地、树木,离她那么远。我的胸口忽然很堵,疼痛又开始了。

6

下午,导游带我们去土特产店,我没去,想带女孩在河内好好玩玩。整层楼房间里的人都走了以后,我轻轻地敲女孩房间的门。里面传来一阵忙乱的声音,然后门开了,女孩整整齐齐站在我面前。

我说:“出发吧。”不知道女孩听懂没有,我做了一个出发的手势。

酒店建在城市外围,离繁华地方很远。街上到处都是陌生的越南字母,我一下觉得自己读了这么多年的书,竟然连一个字都不认识了。这儿和下龙湾不一样,当地人说的都是越南话。我想让小女孩帮我问问儿童公园或者动物园在哪儿?可是不知道自己怎样向她表达这几句话。

我拉着小女孩的手,朝一处想象中的繁华地带走去。经过的街道非常窄小,灰扑扑的,硕大的热带植物叶子上挂满了灰尘,两边是卖五金器材和米粉的小店,隔一会儿会有一辆巨大的货车驶过,卷起一阵尘土。路上都是骑摩托车的人,在一处红绿灯前我看到数不清的带着头盔的脸,一只脚踩在地上,像一只只将要飞起来的蚂蚱。

我拦住一辆出租车,上车后,指着前方让司机开。我不信把这个城市走穿,还找不到一个好玩的地方。

终于在一条河边,看到一个类似公园的地方,里面种满花草树木,还有好多人坐着。我让司机把车停在路边。这应该是个湖滨公园。我领着小女孩循着河堤走。马路对面掩在树丛中的是一个挨一个的咖啡馆,河边的树丛里摆着些石凳、石桌,一些情侣坐在石凳上吃东西、喝咖啡。

我掏出钱,递给小女孩几张,让她去买东西。小女孩只买了两只玉米,剩下的钱递给我,我示意她装起来。

和小女孩坐在石凳上吃玉米的时候,我想起阳朔下雨的那个晚上。吃完玉米,我们继续走。听到了一阵欢快的音乐,小女孩的眼神柔和了,甚至有些兴奋。

到了播放音乐处,原来是一个小小的儿童游乐园,里面有些做成动物形状的旋转木马。我让小女孩坐木马,她挑了一只小白兔,我有些激动,因为我属兔。木马旋转的时候,那音乐又响起,但很快木马停了,音乐也就停下。我示意小女孩不要下来,掏出钱继续让转。一遍又一遍,每次当音乐停下来的时候,我就让它再响起来。看到小女孩骑在小白兔上,露出儿童应有的天真无邪笑容时,我想起儿时元宵节父亲让我骑在他头顶上,观看“旱船”、“二鬼跌跤”等节目。后来,我厌烦这样了,掏出一百元人民币,让它转。音乐不再停下,我买了一杯咖啡,坐在石凳上,看小女孩坐在小白兔上不停地旋转。喝完咖啡的时候,我也坐到了木马上,坐在小女孩后面,这是只小花猫。随着木马起起伏伏地旋转,生命好像进行一个又一个的轮回,长这么大,我第一次玩得这么尽兴。我什么也不去想了,只是转啊转啊……没有这个小女孩,我肯定不好意思坐到木马上面玩,我仿佛重新过了一次童年生活。

等音乐停下来的时候,小女孩已经睡着了。我把她从木马上轻轻抱下,小女孩的睫毛长长地盖在眼睛上,像两扇紧闭的门。我不知道那门里面是什么?我想,假如我抱着小女孩走了,偷渡出海关,把她托付给我的朋友,然后我死了,小女孩就失踪了,她就永远不会坐在那条破船上卖贝壳了。这时,怀里动了一下,小女孩醒了,她羞涩地笑笑,挣扎着从我怀里下来。我紧紧抱了抱她,用胡子在她脸上扎了一下,把她轻轻放地上。小女孩摸着被我扎过的脸,朝前跑去。我用碎步在后面紧追着她,小女孩发出咯咯的笑声,忽然她踩在一块香蕉皮上摔倒了。我一下冲上去,把她扶起来。小女孩没有摔着。我不想再让她走路了,把她架在我的脖子上。

我们进了附近最大的一家超市,里面满满当当的货架上贴的都是越文标签。我抱起一堆一堆的零食和玩具放在小车上,小女孩的目光瞄向哪里我就冲向哪里,我们几乎把超市搬空了。抱着一大堆货物坐在出租车上,我看见在下龙湾的海面上,那个女人摇着小船,后面系着条破船,另外那个女孩坐在小船上,拖着腮凝望着西边火红的天空,海面涂了血一样。

坐在出租车上,把带的酒店名片给了司机,我和小女孩因为都听不懂对方的话,谁也不吭声。看着街上那些奔驰而过的数不清的摩托车和热带植物,还有车上离我这么近而没有办法交流的小女孩,一阵孤独的感觉席卷了我。想起《情人》中那个瘦弱的中国男人和白人女孩,突然感觉特别伤感。在阳朔西街一个人喝啤酒,等待玫瑰花绽放的那个夜晚又出现在眼前,我特别渴望喝酒,喝烈性的酒,就现在。

到了酒店,把小女孩送到房间之后,我去寻二锅头,或者汾酒原浆酒,可是酒店里哪种都没有。买了一瓶最高度的威士忌,打开一袋香肠,我坐在靠近窗户的一把椅子上,望着河内这些法式风格的建筑,大口大口喝了起来。

7

那天晚上,确实喝多了。被叫早的铃声吵醒之后,发现自己衣服和鞋也没有脱,躺在床上,头嗡嗡着疼。开始以为疾病大面积爆发了,从胸部转移到头上,后来才想昨天喝酒了。

洗脸之后,敲小女孩的门。她已经穿着昨天我给她买的衣服,整整齐齐等待出发了。吃自助早餐的时候,我希望她多吃些。吃完还偷偷给她装了两个鸡蛋。

回下龙湾的车上,我和小女孩没办法说话,也不知道该说些什么。慢慢倦意来了,靠着车座我睡着了。睡梦中,我的身体好像变成一支失去指挥的部队,它们被敌人包围在一处沼泽地中,在枪林弹雨中乱跑,一颗子弹射中了胸部,它倒在地上“哗”一下变成一滩水。我惊声尖叫,却叫不出来。有人拍我的肩膀,我醒过来,刚才的余悸还残留着。小女孩惊恐地望着我。

噩梦中醒来之后,没有精神,胸部开始疼。我捂着胸口,像捂着中弹的地方,小女孩担忧地望着我。我笑笑,放松眉头,说:“给你讲个故事。”我不管小女孩能不能听懂我的话,给她讲起我记忆中的儿童故事,《神笔马良》、《哪吒》、《牛郎织女》、《卖火柴的小女孩》、《白雪公主》……讲着讲着就讲完了。我没有想到记忆中的故事这样少,开始自己编起来。旁边其他乘客听着我的故事呵呵地笑,我不管他们。小女孩好像听着,可是她长长的睫毛盖在眼睛上,我还一个劲地讲。

车到下龙湾酒店的时候,我拉着小女孩下车。大伟说:“你的《一千零一夜》还没有讲完啊,继续讲。”我拉着小女孩并肩和她走在一起,我讲,从前有个残暴的国王,小女孩皱起眉头望着我。我讲,每当这个国王皱起眉头望着他的臣民的时候,大家就瑟瑟发抖,有人大祸临头了。小女孩转着脑袋在四周搜索。我看见车道的另一边口上站着一个小姑娘,小女孩看着她笑。她指着小姑娘让我瞧。我认出是那天和她一起在船上的那个小姑娘,还是穿着绿色的衣服。我看着身旁打扮得漂漂亮亮的小女孩,觉得那个穿绿衣服的姑娘像一只青蛙。我招呼她过来,小姑娘摇头,仿佛那儿有一条孙悟空用金箍棒画的圆圈。我忽然想起那个残暴的国王叫山鲁亚尔,那个会讲故事的宰相的聪明女儿叫山鲁佐德。

我继续讲着山鲁佐德的故事,希望能把小女孩吸引住,永远和我呆在一起。可是小女孩已经向车道口上的小姑娘跑去。

忽然一片巨大的阴影在我心头笼罩下来。我取出一些零食递给穿绿衣服的小姑娘。她摇着头拒绝了。我看到遥远的蝴蝶岩边,两个女孩坐在船上,但她们已经和以前不一样了。

我心里有些沉重。

抱着小女孩,让酒店的服务生帮我把东西搬到马路旁。招了一辆出租车,把小女孩和东西都放上去,然后我和小姑娘握了握手,带些讨好和内疚,掏出些零钞塞到她手里。

穿绿衣服的小姑娘忽然抓住我的手,在我耳边低声用汉语说:“带我离开这里吧?”我吃惊地甩开她的手,飞快地沿着车道跑到酒店门口。我看见穿绿衣服的小姑娘在车门前站了几秒钟,然后钻进司机座旁,狠狠把车门关上。

望着远去的出租车,嘴里又咸咸的,出血了。