借“音与意和”之意谈古筝乐曲的感性审美(一)——悲情之美

2011-08-16崔潇然烟台大学艺术学院山东烟台264000

崔潇然 (烟台大学艺术学院 山东烟台 264000)

一、《溪山琴况》中的“三和”

“音与意和”是琴书《溪山琴况》中对“合”的美学思想的延伸,其中包括“弦与指和”、“指与音和”和“音与意和”。

“弦与指和”强调弹琴用指的逻辑规律,要求合乎自然状态的运指平衡,达到“欲顺而忌逆”。其次讲究手指触弦力度得当,实而不虚、连贯无痕。达到指与弦“欲实而忌虚”、“往来动宕,如胶似漆”。将此美学思想运用到古筝演奏方法中,笔者总结了两点:一为演奏者肢体的协调平衡;一为指法安排要得当。

“指与音和”指抚弹琴时音乐的结构、旋律、节奏,不能“混而不明”、“紊而无序”,演奏应该达到“乐曲要求的曲式结构、旋律节奏、轻重疾徐、抑扬顿挫相合。”[1]就是徐珙琴论中“篇中有度,句中有侯,字中有肯”的境界。这里的“度”指乐曲的结构章法,如古筝音乐中常见的散、慢、中、快、散的曲式结构;“侯”指乐句之间的转折点,即音乐中的标点符号;“肯”指通过乐曲的结构安排、节奏变化,用轻重缓急等演奏法来展现乐音、乐句、乐章之间的关系。

换句话说,就是在娴熟的演奏技巧基础上,通过心、耳、手三者的结合,将乐曲要求的主次、结构、情感、疾徐、强弱一一表现出来。达到“吟猱以叶之,绰注以适之,轻重缓急以节之,务令婉转成韵,曲得其情,则指与音和矣”的艺术境界。需要说明的是,此两节主要讲手指控弦的技术,与本文的主旨思想连接不是特别紧密,所以在此笔者对“弦与指和”和“指与音和”两观点不加以赘述。

“音与意和”是前两种美学思想的延伸,即通过心、耳、手的结合达到天人合一,情景合一,知行合一的艺术境界。司空图讲“思与境谐”、皎然的诗之三境为物境、情境、意境。引申到音乐美学范畴,就是说表演者所演奏的乐曲要与其内心(主体)的情感及“审美境象”相契合。音乐是表现演奏者内心思想的,达到“音与意和”要以“弦与指和”和“指与音和”为前提,以求最终达到“以音之精义,而应乎道之深微”。在上节中笔者提到“指与音和”中“音”为主体,“指”为客体。而在此节“音与意和”的美学思想中,“意”为主体,“音”转变为客体,强调用音乐表现蕴含在主体(人)内心的审美意象。如果,我们之前说“弦与指和”、“指与音和”是徐珙演奏理论的理性表现,那么“音与意和”便是其演奏理论中的感性体现。“音与意和”不仅仅是古琴音乐美学的最高层次,它也是中国音乐演奏理论的缩影,同时更是每个演奏者一生追寻的目标。

“意”就是从音从心、心志、心意的意思,《说文》中也有“意,志也”的解释。它往往与中国文学关系甚密。中国的古代音乐大多是念、吟出来的,从诗经到楚辞、汉乐府再到唐诗宋词,它们几乎完全寓于文学之中。即使在现代中国民族器乐作品中这种“语境”式的特性仍然活跃在艺术舞台上。“音过程”便是“音与意和”音乐美学思想在实践音乐中的体现和延伸。

中国音乐具有两大特点,一是音乐进行为单线条性;二是音乐带有声腔性。随之便发展出了体现音乐“声韵”的技法——左手作韵技法。它是中国音乐,尤其是中国传统音乐实现声韵特色的重要途径。同时也是中国民乐有别于西方欧洲音乐的重要标准。因此,左手作韵便成为中国弹拨和弓弦乐器的特色之一,其中尤以古筝最具有代表性。在下一章节中,笔者拟从文化的角度,借“音与意和”之意来谈谈古筝音乐在实际演奏中的情感审美。

二、 “阳盛阴衰”的悲情之美

悲情音乐带给人们的往往是“热耳酸心”般的感受。“阳”即取阳刚之意,“阴”即取阴柔之意。也可以理解为“阳式强大,阴式不能平衡”[2],如陕西筝曲中的“苦音”或在乐曲中运用“左手作韵”来表现悲苦情境。在悲情音乐中音乐基调多慷慨激昂,反之抒情平缓的音乐较少。所以,笔者用“阳胜阴衰”一词来形容悲情之美,是从声响平衡和个人情感两个角度上来谈的。

筝的音乐审美人格是伴随着中国古典音乐美学的发展而建立的。其中,“以悲为美”的美学观念在中国筝乐鉴赏舞台上占有不可小觑的地位。尚悲情怀自古就有。追溯先古,主要分为以下几个阶段:“从战国末期到西汉结束的三百多年中,可看成是以悲为美的萌芽时期;从东汉经三国的近三百年中,可视为以悲为美的发达时期;从两晋南北朝到隋唐五代的七百年间,可目之为以悲为美的恬淡时期;宋以后,以悲为美的时代风尚时有消涨起伏。”[3]今天悲情的魅力同样不亚于古时。

中国筝曲之悲情涵盖的美学范围非常宽泛,它可以是悲愤如《罗江怨》、悲凉如《苏武思乡》、悲苦如《望秦川》、悲壮如《临安遗恨》也可以是悲戚如《泣颜回》、悲伤如《陈杏元和番》、悲哀如《汉宫秋月》。它可以表达亡国之悲如《西楚霸王》、丧偶之悲如《姜女泪》也可以表达蒙冤之悲如《林冲夜奔》等等。下面笔者以古筝协奏曲《临安遗恨》为例,来分析中国古筝音乐中的悲情体现和演奏情感的把握。《临安遗恨》可谓现代创作筝乐中悲乐的典型。一曲《满江红》道出的是岳将军“壮志饥餐胡虏肉;笑谈渴饮匈奴血” (《岳飞•满江红》)的万丈豪迈。又有谁会想到就是这样一位民族英雄,最后被秦桧所害身陷囹圄而不得善终呢?“真正的英雄不是一个职业,也不是一个名分,而是一种情怀。英雄,可以成、可以败,但他的情怀一定是且悲且壮,有对历史的沉静的投入与内心的反省。”[4]

何占豪先生创作的《临安遗恨》,从立志精忠报国、征战沙场到下狱临安、痛饮御赐毒酒四个侧面描述了岳飞的悲剧人生。其主题借用元代《满江红•金陵怀古》的古曲曲调,衍变发展出更为铿锵的音调和更为激越的声情。

全曲引子“一阕悲歌放青山”营造了一种浓郁的悲情色彩,像是对整个故事的总述,预示着岳将军悲壮的人生,并将人们带入到那个战乱迭起的年代……

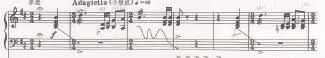

谱例17:

之后,音乐由愤慨激越变为无奈而含蓄,将故事向听众娓娓道来。

谱例18:主题第一次呈示,含蓄内敛。

“三十功名尘与土,八千里路云和月”。(《岳飞•满江红》)此段无奈与悲凉贯穿在哀伤之中。宋高宗的金字令牌挡住了宋军北上灭金的道路,更挡住了岳飞精忠报国、收复昔日山河的壮怀。

忆昔日千军万马驰骋疆场。岳飞身先士卒,所向披靡。“壮士饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。” (《岳飞•满江红》)处处体现了岳飞英勇的信心和无畏的乐观精神。

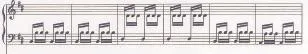

谱例19:大片段的点奏,营造出千军万马驰骋疆场的场面。

主题的第二次出现由悲情变为柔情,母亲的教诲仍回绕在耳畔。而报国无门,不能完成母亲遗愿,岳飞此刻痛彻肺腑,心如刀绞!

谱例20:柔情中带着伤感与无奈,纠结的心情。

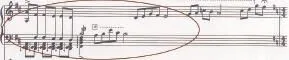

“天日昭昭,天日昭昭。”此段华彩哀恸惨烈,它是一代名将的哀嚎。此情此景怒发冲冠不足泄其愤,六月飘雪不足鸣其冤!

谱例21:强摇指的运用,犹如岳飞悲痛的呐喊!

由叹气慢慢连成一片,后接深沉而富有内力的摇指。

最后主题三次出现,清冷决绝、深情并哀恸。此有后人对岳飞故事的愤慨和不平,也有对岳飞的同情与缅怀。

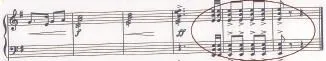

谱例22:

尾声呼应开篇,以磅礴奋进的情绪骤然收势,颂扬了英雄岳飞的爱国精神和悲壮的一生。

谱例23:双手大撮的纵向和弦刚劲有力。

《满江红》一词有岳飞大无畏的英雄气慨和爱国主义激情。但仅仅说岳飞豪迈是不够的。一个真正的英雄心中永远都有着悲悯的情怀。所以,当他登高凭阑,看到刚刚被雨水淋漓过的景物,闻到雨过之后氤氲的气息。他对天长叹,“仰天长啸,壮怀激烈。” (《岳飞•满江红》)此有二次北伐痛感坐失收复失地的良机,洗雪靖康之耻的志向未能实现的悔痛,也有对家国抗金前途的担忧。就是这样一位伟大的将军,被奸人陷害投身牢狱之时,他会有怎样的愤怒与仇恨啊!我想这就是岳将军家的悲壮,国的悲壮,也是筝曲《临安遗恨》的悲情主线吧!

像岳飞这样心怀家恨国仇“就义”的英雄还有很多,西楚霸王项羽也是其中一位。筝曲《西楚霸王》以项羽刘邦九里山战役,项羽溃败而自刎乌江的故事为主题。借音乐的语汇感慨楚霸王项羽叱咤风云的一生和与虞姬之间缠绵悱恻、至死不渝的感情纠结。“生逢乱世,相机而起;勇冠三军,叱咤风云;引兵北上,逐鹿中原,问鼎咸阳,裂土封王”这是后人对一代英豪的评价。多么辉煌的人生呵,最终却因他自身性格弱点酿就了他的人生悲剧。项羽的悲壮是显而易见的,但他作为一个乱世之王仅仅只是“且悲且壮”吗?他的悲壮之中还渗透着丝丝的苍凉。“苍凉是一种复杂的人生感受,同是悲情,悲壮是高昂的,激扬慷慨;苍凉是无奈的,而余韵深远。苍凉能够唤起我们一种辗转于心、不绝如缕的激荡,就在于他表现出来的是命运深处的一种无奈”[5]项羽的苍凉也是他的悲哀,当他站在乌江边,我想他是百感交集的。人生的片段不停浮现在脑海之中,也许他见到了他的亲人、他的部下;想到了他的辉煌和功勋;也看到了他的虞姬那凄楚含泪的眼睛……而现在这都已成过去,只剩他名唤乌骓的宝马陪伴左右,这个结果是他必须接受的。“当你面对这一个必须接受的结果,无助交织着无奈,凄凉隐忍着不甘,又只有接受,这就是苍凉”[6]。垓下战役的失败是项羽必须接受的,恨也好,怒也好,最终只能化作那无垠的苍凉。在这个无奈又不甘的结果面前,项羽只得接受。对这位一代英雄、昙花一现的王,我们对他怀念、敬佩之时也为他这悲壮而又苍凉的故事而感动。

结语:

从岳飞的一己落魄,到项羽从辉煌到无奈,悲壮、苍凉无处不在。悲情穿越音乐,从音符到声韵,流淌到我们心中,除了感慨和哀伤,更多的是给我们创造了一种审美的境界。人离历史越远,反而看得越透彻。后人将对历史的远观融入到音乐当中,利用音乐评判亦或感慨历史。人物在音乐中逐渐清晰丰满起来,进而成就了筝曲《临安遗恨》和《西楚霸王》的辉煌。

筝曲的悲情之美,美在它的内容、美在它的形式、美在它的律动、亦美在人们的心里。它牵动着听者的心弦,牵引着、颤抖着。诉说了一个个抑或悲天悯人,抑或侠骨柔肠,抑或肝肠寸断的悲情故事,带给人们的是听觉和心理的震撼。

注释:

[1]王耀珠.《溪山琴况•探赜》.上海:上海音乐出版社.2008年,4页.

[2]管建华.《中国音乐审美的文化视野》,陕西西安. 陕西师范大学出版社,2006年,224页.

[3]杨建文:《中国古典悲剧史》,湖北武汉:武汉出版社,1994年

[4]于丹:《游园惊梦》,北京:中华书局,2007年,59页.

[5]于丹:《游园惊梦》,北京:中华书局,2007年,81页.

[6]于丹:《游园惊梦》,北京:中华书局,2007年,81页.

[1]于丹:《游园惊梦》,北京:中华书局,2007年

[2]王耀珠:《溪山琴况•探赜》,上海:上海音乐出版社

[3]杨建文:《中国古典悲剧史》,湖北武汉:武汉出版社,1994年

[4]管建华:《中国音乐审美的文化视野》,陕西西安: 陕西师范大学出版社,2006年