清水塘水电站近坝库区左岸边坡稳定浅析

2011-08-15张德峰

张德峰

(湖南省水利水电勘测设计研究总院 长沙市 410007)

清水塘电站位于湖南省怀化市沅水干流之中游,该工程控制流域面积42 140 km2,库容5.6亿m3,电站总装机132 MW。枢纽主要由闸坝、河床式电站厂房及船闸等组成,设计最大坝高50.75 m。是一以发电为主,兼有航运、防洪、旅游等综合效益的大(Ⅱ)型水利水电工程。

1 区域地质背景

区域地层出露较齐全,流域上游以前震旦系上板溪群浅变质岩系为主;中游除前震旦系地层外,出露较多的还有寒武系碎屑岩夹碳酸盐岩、石炭~三叠系碳酸盐岩夹砂页岩及白垩系~第三系陆相碎屑沉积之砂页岩;下游则以白垩系及第三系陆相碎屑岩为主,前震旦系浅变质岩系零星出露,第四系河、湖相沉积物广泛分布。地层总厚度在2 500 m以上。区内岩浆岩主要为基性~超基性岩,为加里东、印支、燕山期花岗岩、辉绿岩等,表现为多旋回性。

第四纪以来,本区属整体间歇性上升区域,峡谷内见侵蚀阶地和多级夷平面,河道较直,河谷深切。根据阶地相对高程对比分析,挽近期隆起速度逐渐减弱。

区内地震活动较频繁,根据湖南地震记录,溆浦、辰溪、沅陵、常德、芷江等地曾发生过地震,震级3~5级,其中常德最大达6.5级,地震烈度6~8度。1626年7月和1633年11月在溆浦~铜湾红层盆地边缘的辰溪县城附近发生过3级地震。

工程区附近无区域活动断层存在,历史上亦未发生过强烈地震,构造上属相对稳定地块。根据GB 18306-2000版1∶400《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》,本区地震动峰值加速度为0.05 g,地震动反映谱特征周期为0.35 s,相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

2 近坝左岸松动变形体的地质条件

2.1 地形地貌及地层岩性

清水塘水电站坝址为对称的“U”型谷,左坝肩接头山体,地形微向河床凸出,地形坡角35°~40°,下陡上缓,坡高100 m,出露地层主要为:

(1)前震旦系板溪群拉揽组上段(Ptbnbl2):灰绿色条带状凝灰质硅质板岩、砂质板岩,厚度大于700 m,分布于坝址上游,与上覆地层震旦系下统江口组(Zaj)呈角度不整合接触。

(2)震旦系下统江口组(Zaj):灰、浅灰色中厚层状砂质板岩及厚层状中细粒凝灰质砂岩,厚(25.0~40.0)m,与上覆震旦系下统南沱冰碛岩组(Zan)地层呈假整合接触。

(3)震旦系下统南沱冰碛岩组(Zan):灰绿、暗灰绿色含砾绢云母板岩、含砾砂质板岩,厚约200 m,分布于坝址区。与上覆石炭系中统黄龙组(C2h)地层呈角度不整合接触。

(4)表部覆盖层主要为残坡积堆积的粉质粘土夹碎石层。

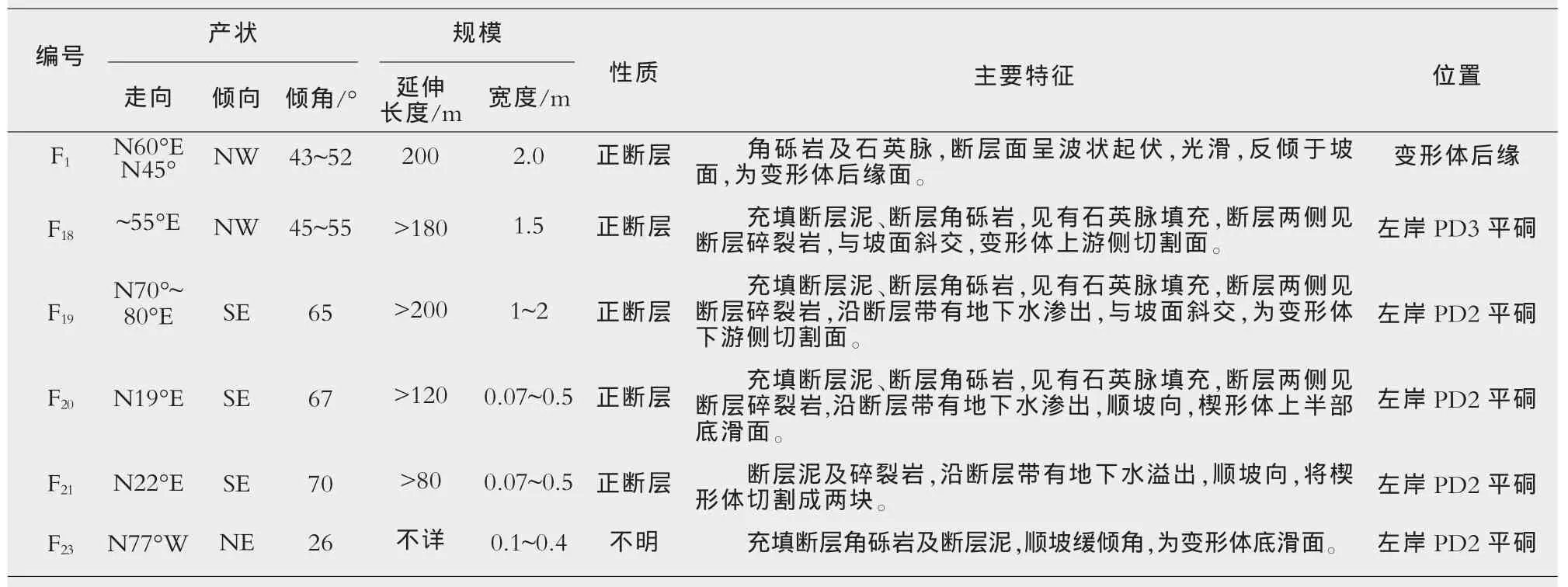

2.2 构造特征

岩层呈单斜构造,倾向下游偏左岸,南沱组岩层产状左岸为 N60°~65°E,NW∠38°~42°。 坝址上游约 250 m 左岸边坡分别受F18、F19断层切割,构成一楔形体,两断层相交棱线倾向坡外,倾角小于坡角,加之两断层之间发育与坡向近似平行倾向坡外的次级断层破碎带,如F23等断层。受上述结构面的控制,由断层围限的楔形体存在着向河床松动变形的现象。据PD1平硐揭露,楔形体内岩体完整性较差,洞顶坍塌现象普遍,岩体渗水现象明显,各类结构面多充填次生粘泥。坡脚处局部有地下水渗出。各断层主要特征及分布位置汇于附表。

附表 变形边坡区断层汇总表

2.3 几何边界条件

变形体分布范围在高程(127~125)m一带,上游以F18断层为上游边界,下游以F19为下游边界,整体上呈楔形,平面面积约8 400 m2,松动变形深度在(5~32)m范围内,平均厚度约18 m,松动变形体积约3.5万m3。松动变形主要是受结构面控制。

3 变形体的危害性

变形体所处河段枯水期河水位127.57 m,水库建成后正常蓄水位139.00 m,而变形体底部控制性滑动面F23断层于坡脚出露高程为130.82 m,水库蓄水后,变形体脚部将有近8.2 m浸泡在水中,由于距大坝较近,仅250 m,松动变形体积约3.5万m3,一旦产生规模较大的解体滑坡或整体滑坡,将产生较高的涌浪,将对大坝坝体造成严重损害,电站左侧的厂房甚至整个泄洪闸区将被掩埋,对整个电站的迫害性相当严重,如果滑坡后处理不及时,将有可能造成溃坝,从而导致下游遭遇洪水灾害,变形体滑坡的危害性不可估量。

4 变形体的稳定性计算

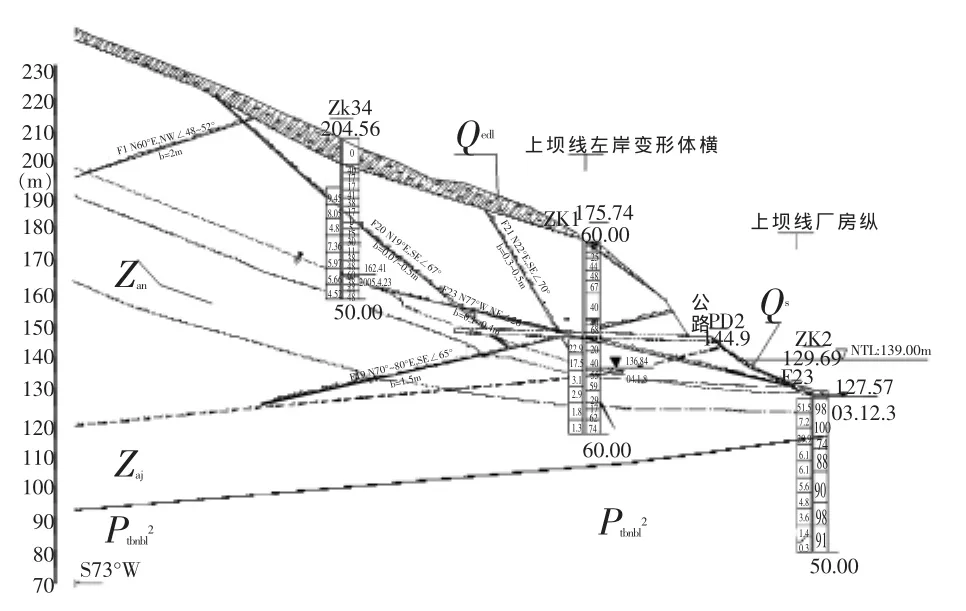

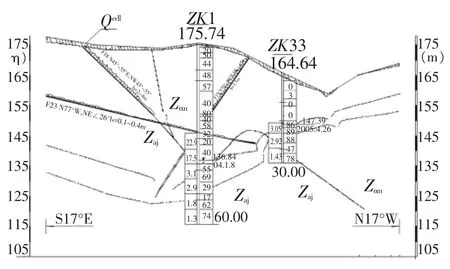

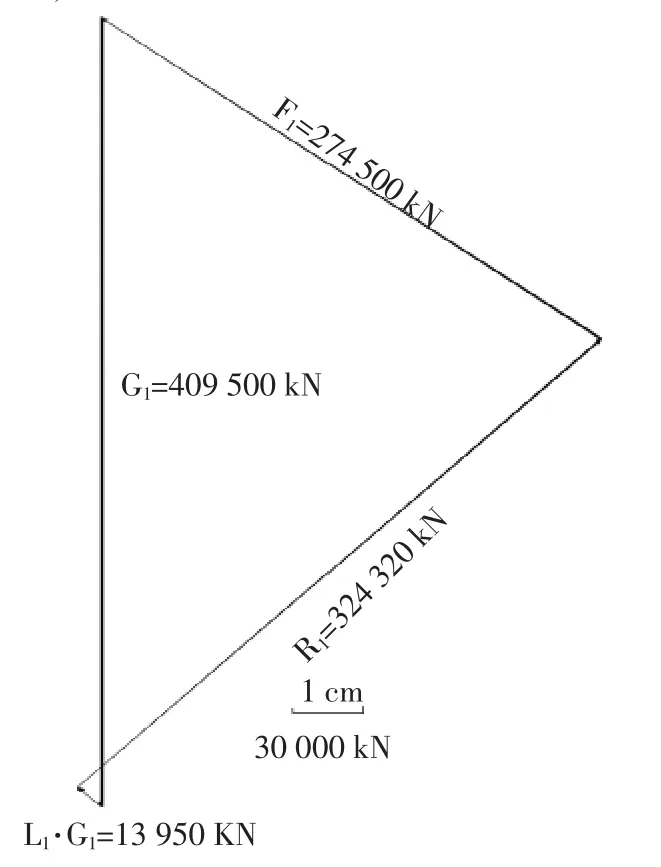

鉴于变形体是由F18、F19断层为上、下游侧向切割面,F20断层构成后缘切割面,F23断层构成变形体潜在底滑面。潜在不稳定体在剖面上构成形态见图1、图2。由于变形体存在同向双平面滑动的几何边界条件,采用极限力平衡图解计算法估算变形体的稳定性,计算简图如图3。

图中:F20、F23为倾向相同可能滑动面;

L1、L2:分别为可能滑动面的长度;剖面实测:L1=93 m,L2=92 m;

图1 近坝库区左岸由结构面构成纵剖面上变形体示意图

图2 近坝库区左岸由结构面构成横剖面上变形体示意图

图3 近坝库区左岸变形体稳定分析计算简图

β1、β2:分别为可能滑动面的倾角。 实测值:β1=44°,β2=12°;

Ф1、Ф2、C1、C2:分别为可能滑动面的 F20、F21(可能滑动面)的内摩擦角和内聚力;根据PD2平硐揭露F20、F21破碎带的胶结状况、充填物的性状、断层面的起伏度、延伸状态等, 经工程类比确定:Ф1=25°、Ф2=23°、C1=0.15 MPa、C2=0.1 MPa;

G1、G2: 分别为 1、2 块体的 重量 ;G1=409 500 kN;G2=500 500 kN(按强风化岩石的天然密度γ=26 kN/m3计算);

F1:为块体2对块体1的作用力;

F2:为块体1对块体2的作用力;

θ:为 F1与 F2的倾斜角,θ=44°

R1:为滑动面F23以下岩体对块体1的反作用力;采用公式:

R1=G1COSβ1(1+tg2Ф1)1/2计算得出:R1=357 147 kN

由上述已知边界条件,采用力平衡多角形求得F1的大小和方向,如图4。

图4 近坝库区左岸变形体稳定分析的力平衡分析

根据作用力与反作用力平衡的原理,得出F2=F1,方向相反。由于块体2处于变形体的前缘,整个变形体的稳定性取决于块体2的稳定,当只考虑可能滑动体仅受岩体自重作用的情况下,则块体的稳定系数η2可按如下公式:

求得块体2的稳定系数η2=1.5。

通过上述稳定分析,可以认为变形体处于基本稳定状态。实际上,变形体地形虽较陡峻,但后缘山坡未发现拉裂现象,平硐内F20、F23等可能滑动面,其破碎带物质结构大部分仍保持原始结构,未发现连续的二次松动破碎现象,这些证据也可说明变形松动体目前是稳定的。

电站建设期间于在变形体边坡布置了观测网,建设过程中的观测资料表明,该松动体没有发生明显的变形、位移现象,电站于2009年9月建成并投入运行,到目前为止松动体所在的坡面树木挺直,未发现马刀树现象,松动体周边未发现地表拉裂现象,地下水位受河水位影响弱有提升,运行期间,观测网的观测资料反应尚无变形、解体、移动迹象,综合以上观测信息说明该松动体目前仍然处于稳定状态。

5 结语

本文以清水塘水电站近坝左岸边坡变形体为背景展开研究,通过地质定性分析和数值定量分析角度,综合工程地质条件等因素进行边坡稳定性分析。在前期充足的现场调查工作基础上运用极限平衡法展开对场地边坡结构面分析和稳定性评价。主要结论为根据结构面等边界条件进行数值模拟,边坡稳定系数1.5,能够满足规范要求,边坡具有较好的安全储备。实际上任何边坡稳定分析方法都有其局限性,本文仅根据变形体的几何条件进行数字模拟,结合工程实际经验,外部环境改变,如水库蓄水、人工开挖破坏坡脚、水库蓄水对滑动面的浸润、水位聚降、气候等因素导致地下水位频繁变动或地下水位聚涨、地震等因素都有可能会诱发潜在变形体的失稳,基于以上各种不可预测的破坏因素,在电站开挖及运行时应适当采取检测措施,布置测斜管、多点位移计及监测网都是比较可行的检测方法。

电站于2009年9月建成并投入运行,在变形体边坡布置了观测网,到目前为止尚未发现滑动变形迹象。

1 刘佑荣,唐辉明.岩石力学[M].北京:中国地质大学出版社,1998.

2 唐辉明.工程地质学基础[M].北京:化学工业出版社,2008.

3 孙玉科,等.边坡岩体稳定性分析[M].北京:科学出版社,1998.