残疾人社区康复的认知与实践

2011-08-09刘林郭悠悠

刘林,郭悠悠

1 对国际社区康复的认知

1.1 国际社区康复内容 目前国际上关于社区康复的最新定义来自2004年《社区康复联合意见书》中对社区康复的界定:“社区康复是为社区内所有残疾人的康复、机会均等及社会包容的一种社区整体发展战略。社区康复通过残疾人和家属、残疾人组织和残疾人所在社区、以及相关的政府和民间的卫生、教育、职业、社会机构和其他机构共同努力贯彻执行。”[1]国际社区康复的定义重点强调社区康复的社会性和社区的基础性。

2010《社区康复指南》提出最新的社区康复理念包括以下5部分内容:健康部分是社区康复最基础的项目,包括残疾人能享有健康教育、疾病和损伤预防、医疗、康复治疗和辅助器具等服务,社区康复的其他内容都必须建立在医疗康复得到解决的基础之上;教育部分包括儿童早期教育、初级教育、高等教育、非正规教育和终身教育;生计部分包括技能发展、自我就业、雇佣就业、金融服务和社会保障,教育和生计在残疾人社区康复中已越来越受到重视;社会部分包括人际帮助、婚姻与家庭、文化与艺术、娱乐休闲与体育、公平,社会部分主要满足残疾人精神领域的需求,但是由于精神需求基于物质需求,在残疾人物质需求没有得到解决的地区,社区康复的社会部分往往处于次要地位,这取决于一个地区经济发展水平和残疾人事业发展状况;赋权部分包括倡导与交流、社区动员、政治参与、自助组织和残疾人组织,赋权既是残疾人社区康复的原则,也是社区康复经过几十年的发展后新增加的内容[2]。

2010年《社区康复指南》指出,社区康复的5部分内容对于残疾人的发展同样重要,没有先后主次之分,但是各个国家和地区要结合当地实际情况,有选择地实施社区康复。

1.2 国际社区康复演变趋势 社区康复在30余年中不断发展和演变,与世界卫生组织第一次提出的社区康复思想相比,涵盖内容更全面,更适合目前残疾人发展现状。其演变特征主要体现在以下方面。

1.2.1 由医疗领域到社会领域 社区康复实施之初主要集中在残疾人的身体康复方面,涉及其他领域的项目不多。但是残疾人的问题不仅仅是身体康复,要实现残疾人社会融合的目标,社区康复还要涉及教育、就业、社会等多领域。

1.2.2 由单一组织到多组织联合 社区康复之初由世界卫生组织提出,由世界卫生组织在全球倡导促进残疾人发展的社区康复项目。随着社区康复内涵的不断丰富,国际劳工组织等国际组织和联合国教科文组织等联合国机构相继加入倡导社区康复的行列。

1.2.3 由单一部门到多部门合作 社区康复开始是由卫生部门实施,主要集中在医疗领域,后来扩展到教育、就业等领域,教育、民政等部门合作开展社区康复项目,社区康复不再是一个单独部门可以完成的任务,需要多部门合作。

1.2.4 由单一对象到多对象 社区康复对象最初一直关注有能力的青年残疾人,因为这部分残疾人最有发展潜力。2004年《社区康复联合意见书》提出社区康复的对象应关注残疾中老年人,包括患有心脏病、糖尿病和艾滋病的残疾患者,社区康复应拓展计划以适应所有年龄组残疾人的需求。

1.2.5 由单一目标到多目标 社区康复是从医疗康复开始的,因此最初目标是增强残疾人的生理和心理能力,随着社区康复的发展,社区康复目标上升到保护残疾人人权,消除社会歧视,使残疾人拥有和健全人一样的机会和同等的待遇,社区康复最终成为一项以实现残疾人社会融合为综合目标的发展战略[3]。

2 权利与参与

2010年《社区康复指南》提出了全纳、参与、可持续和赋权4项社区康复的原则[2],在中国社区康复实践中,残疾人社会融合为导向的参与式发展规划正是把社区康复原则本土化,形成了符合中国农村残疾人状况的社区康复指导理念。权利和参与是运用参与式发展规划的理论基础,也是让中国社区康复与国际接轨的重要原则。

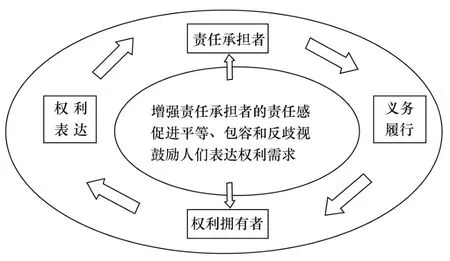

2.1 以权利为基础的发展框架 从发展的视角看,权利是发展的基础,发展是权利进一步实现的途径。将权利、发展、责任承担者和权利拥有者综合起来,从而形成以权利为基础的发展途径的基本框架,见图1。

图1 以权利为基础的发展框架

在以权利为基础的发展框架中,发展是指以人为中心的可持续发展,人权是其核心,这一概念不仅强调经济增长,而且重视社会公平、增强人的能力和扩大人的选择,还高度重视消除贫困和弱势群体参与发展进程、人民和政府自力更生和自决以及人民的权益,着眼于人的可持续发展,将人置于发展的中心,主张保护现在和未来世代的生活机会,尊重一切生命赖以存在的自然环境,是经济、文化、社会和政治综合的发展过程。

2.2 参与式发展 参与式发展强调尊重当地人的能力,当地人在一般情况下有能力认识和解决自己的问题,发展的一个重要过程是强化和提高当地人自我发展的能力。参与式发展促进人们自主地组织起来,分担不同的责任,朝向一致的发展目标。任何农村发展战略成功与否取决于它是否从基层开始,自下而上,组织人民自主地参与发展的过程。

参与式基本原则:建立“伙伴”的关系;尊重乡土知识,群众的技术和技能;重视项目的过程,而不仅仅看重结果。参与式发展的思想核心就在于:强调了发展的焦点应是人的发展,人并不是一个被动和消极的客体,而是发展过程的主体。只有人的发展在项目的过程中得到强化,这种发展才是可持续的。

发展权是人权的一部分,每个人都有权参与和促进经济、社会、文化和政治发展,并享受它们的成果。权利和发展互相依存,互相促进;权利的明确、实施与实现是发展的动力、保证和目标,而发展又是促进对权利的认识、促成权利实现的条件、手段和途径。

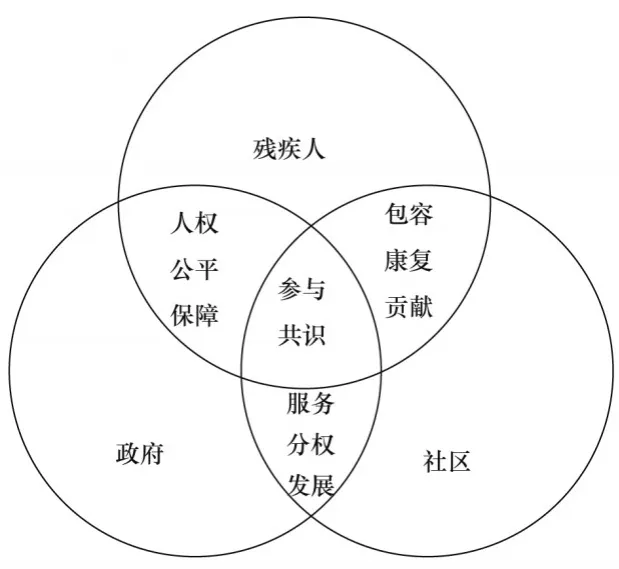

残疾人社会融合与社区康复的参与式框架(见图2)可以很好体现残疾人在社区康复中的权利和参与。在残疾人社区康复中,政府要保障和尊重残疾人的权利,公平对待残疾人和其他弱势群体,向社区分权,为社区提供服务,促进社区发展。社区是残疾人社会融合与康复的主体,社区要包容残疾人,为实现残疾人“人人享有康复”的目标作出贡献;同时,残疾人也应该为社区的发展做出自己的贡献。残疾人社会融合与社区康复需要政府、社区和残疾人共同参与,相互学习,在磋商中达成共识。

图2 残疾人社会融合与社区康复的参与式框架[4]

3 社区康复规划在中国的实践

社区康复是残疾人工作的重要内容,是实现残疾人社会融合的重要途径,把社区康复纳入社区建设规划中才能保证残疾人社区康复在社区的可持续性,因此,如何将社区康复与社区规划结合起来就显得尤为重要。以残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划本身就是以残疾人为中心的规划,是把社区康复纳入社区规划的有效方法。从2006年开始,国际助残与中国农业大学合作,在四川省凉山州越西县进行了实地研究和试点,以下内容以国际助残越西项目为例,详细阐述如何将残疾人社区康复纳入社区发展规划。

3.1 项目背景 越西县助残项目是由英国海外发展部与世界银行合作实施的中国四川省越西县贫困山区农村综合发展项目(P-Poor Rural Community Development Project,PRCD)的组成部分,由国际助残和越西县人民政府共同执行。为执行该项目,越西县政府成立了项目领导小组(由18个职能部门组成),县残联负责项目的具体实施。国际助残在项目实施过程中为项目提供了全面的技术支持,包括提供各种相关信息、工具和程序以及项目规划、实施、监测、评估、审计和人员管理等方面的技术。项目的主要内容涉及以下3个领域,分别是:社区康复、残疾预防和残疾人社会融合。

3.2 以残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划的概念

3.2.1 参与式社区发展规划的内涵 参与式社区发展规划是由政府、规划师和广大社区居民共同参与,以社区居民为主体,采用参与式方法从农村社区现实出发,通过实地研究和系统分析,找出解决问题的最佳方法和途径,是立足村庄的各种资源,同时调动村外资源,通过发展项目干预的方式,促进社区可持续发展。

参与式规划将规划过程作为农村发展的动员过程,将村庄的居民作为规划的对象,将人的发展作为规划的目标,将村庄基础设施建设和产业发展作为手段。参与式规划本身就是农村人力资源的开发,就是农民观念转变和能力提高的重要手段,规划的主体应该是当地的人,规划专家在规划中的角色应该是提供技术支持、提供方法支持、提供信息支持,协助完成规划文本的撰写。只有农民能够主导规划过程,能够撰写规划文本,能够将规划看成是自己的发展规划,规划能够成为农民今后若干年自己的奋斗目标和行动指南,规划才是成功的规划。

3.2.2 以残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划 以残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划是指所有社区成员(就本项目而言,包括残疾人和健全人)在规划人员、技术人员、政府机构工作人员乃至外部项目工作人员等的协助下共同对包括社区发展潜力与制约因素在内的自然、社会、经济情况进行评价,并在此基础上论证并确定未来社区发展方案及其实施的过程。在这种规划过程中,社区成员起主导作用,是一种自下而上的规划,它将社区成员的乡土知识、经验、兴趣、潜力与限制因素及政府官员和专家的技术与管理经验作为规划的基础。

在越西项目中,残疾人及其家庭对其所在社区发展中面临的问题,他们自身发展面临的困难,残疾人融入社区生活所必需的条件,社区如何更好地解决残疾人所面临的困难等是以残疾人社会融合为导向的社区发展规划的重点内容。

3.3 以残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划的目的和意义 通过规划使村庄社区的干部、村民重新认识社区的现状和问题,聆听残疾人的心声,重新认识社区中的残疾人,将残疾人社会融合纳入到社区发展目标中。通过社区各类人群的平等参与,促进农村社区成员自主地组织起来,分担不同的责任,以残疾人社会融合为导向,以社区综合发展为目标,立足现状,展望未来,发现问题、分析问题,充分利用社区内各种资源,调动社区外各类资源,制定出有利于残疾人社会融合的社区发展方案和措施,形成未来一定时间的发展规划,并使之成为社区未来发展的行动指南,以协调和规范人们的行为,最终实现社区发展和残疾人社会融合的目标。

通过规划促进农村社区的全面和综合发展,完善和充实社会主义新农村建设的内涵。体现“以人为本”的科学发展观,提高社区自我发展的能力,开发农村残疾人的发展潜力,促进农村残疾人与社区之间的沟通、联系和交流,改变目前社区发展和社会主义新农村建设中忽视残疾人的现象,改变残疾人在农村中弱势地位,改善他们的生产和生活状况,使他们能够和其他人一样享受发展带来的成果,提高他们的自信心和自强能力,让残疾人也成为社区发展的动力[4]。

3.4 参与式社区发展规划的原则 以残疾人社会融合为导向的参与式发展规划以社区为基础,把残疾人的各项工作纳入其中,包括社区康复和残疾人社会融合等重点内容。越西县的规划遵循以下原则。

3.4.1 主管部门发起,各级政府参与 越西县项目由县残联发起并由残联监管整个项目的实施,县残联在项目中发挥了不可替代的作用。该项目内容包括社区康复、残疾人社会融合等内容,因此涉及的部门除了主管残疾人事业的部门,还有教育、卫生、劳动保障等部门。县相关部门的参与才能保证项目各项内容的顺利实施。

3.4.2 社区领导班子参与 该项目的主要受益群体是农村残疾人,因此社区层面的参与是最重要的。该项目在每个社区都是由村党支部和村委会牵头,并负责项目的日常实施和监管,社区领导班子比较有号召力,也更了解社区残疾人需求,可以更有针对性地结合社区实际情况实施项目。

3.4.3 内源发展为主,外援为辅 立足社区内的资源和能力,村民和残疾人广泛参与。村干部、广大村民、农村残疾人和农村妇女、农村学校教师和学生是规划的主体,是规划者。而县、乡干部和专家是规划的辅助者、指导者、咨询者和参与者。

3.4.5 以人为本,以残疾人社会融合为导向 规划以残疾人社会融合为导向,按照残疾人社会融合的相关领域进行全面规划,充分尊重社区残疾人及其家属意愿,把残疾人需求同社区发展规划结合起来。

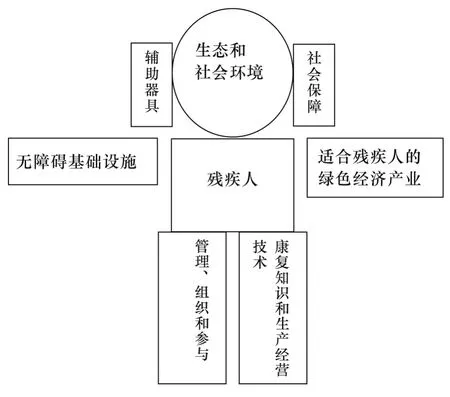

3.5 规划的主要方法和工具 参与式农村评估(PRA)是残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划的主要方法。规划由社会工作者启动,由社区内的干部、农户和残疾人组成规划小组,采用人体图、社区资源图和打分排序等参与式农村评估工具来诊断问题,找出核心问题,确定发展目标和实现发展目标的方案和措施,形成3~5年社区发展规划。在本项目中,主要应用的参与式评估方法和工具有:实地踏察、绘制社区图、村干部访谈、受益者访谈、其他相关群体访谈、参与式规划研讨会、问题树分析、SWOT分析和人体图等,见图3。

图3 人体图(Body Map)

人体图规划方法是中国农业大学专家组根据“以人为本”科学发展观,结合农村实际,设计出来的以残疾人社会融合为导向的参与式农村社区发展规划框架。人体图规划法从人体的8个部分,进行以残疾人社会融合为导向的农村社区发展规划,以残疾人社会融合为导向,以人的发展为中心,强调性别意识。从2008年开始,国际助残与四川省越西县残联合作,采用该方法,先后完成了71个村庄社区发展规划。

4 结论和建议

国际社区康复为我国社区康复工作的发展提供了先进的指导理念,结合我国国情,我国社区康复应该探索出一条适合中国特色社区康复发展的道路。既要与国际理念接轨,又要考虑中国社会经济发展现状及残疾人事业发展现状,按照国际社区康复的内容有选择地实施,把社区康复纳入社区发展规划,实行以残疾人社会融合为导向的参与式社区发展规划。国际助残越西项目的实践为中国社区康复工作提供可参考模式。

以残疾人需求为导向,开展社区康复是国际上普遍的做法和原则。参与式社区发展规划采用自下而上的规划方法可以满足残疾人的需求。首先,该规划方式以残疾人社会融合为导向,残疾人是规划的主体,改变了传统的自上而下的命令方式。其次,该规划方式充分反映残疾人及其家属的意愿,满足残疾人在社区中的需求。社区的全面参与有助于社区残疾人意识的提高。参与式社区发展规划以社区为规划主体,以社区资源为主导,真正实现以社区为基础的残疾人康复。社区领导、村民、残疾人及其残疾人家属的参与,可以提高社区残疾人意识,有利于社区残疾人社会融合。

城乡双轮驱动推动残疾人社区康复的发展,重点向农村残疾人社区康复倾斜。从构建社会主义和谐社会的角度来看,残疾人工作应该重视农村残疾人的发展,在残疾人事业方面打破城乡发展的不平衡。农村残疾人属于残疾人中的弱势群体,农村残疾人获取的各项资源都极其有限,相对于城市残疾人,农村残疾人社区康复更应该受到重视。

社会融合是残疾人事业的崇高目标,社区康复为残疾人社会融合提供了有效途径,将社区康复纳入参与式社区发展规划可以整合社区内外资源,推进社区康复的发展。参与式社区发展规划可以改善中国长期条块分割的管理体制,整合政府各部门资源开展社区康复。通过参与式社区发展规划和社区康复,可以提高全社会的残疾人社会融合意识,提高残联的社会显示度。

中国社区康复工作与国际社区康复在理念和方法上尚不接轨,伴随着中国改革开放和签署更多的国际公约,中国需要更多地学习借鉴国际理念,经过本土实践的探索,形成中国特色的社区康复。

[1]International Labour Organization,United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization,World Health Organization.CBR:A strategy for rehabilitation,equalization of opportunities,poverty reduction and social inclusion of people with disabilities.Joint Position Paper 2004[R].Geneva:World Health Organization,2004.

[2]World Health Organization.CBR guidelines:Introductory booklet[R].Geneva,2010:23-26.

[3]郭悠悠,刘林.残疾人社区康复的历史和现状[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011,28(1):154-161.

[4]刘林,李凡.残疾人及其社区的社会融合指南[M].北京:华夏出版社,2010:80-91.