均热板散热器的实验研究与数值分析

2011-08-03姜勇李骥

姜 勇 李 骥

(中国科学院研究生院 北京 100049)

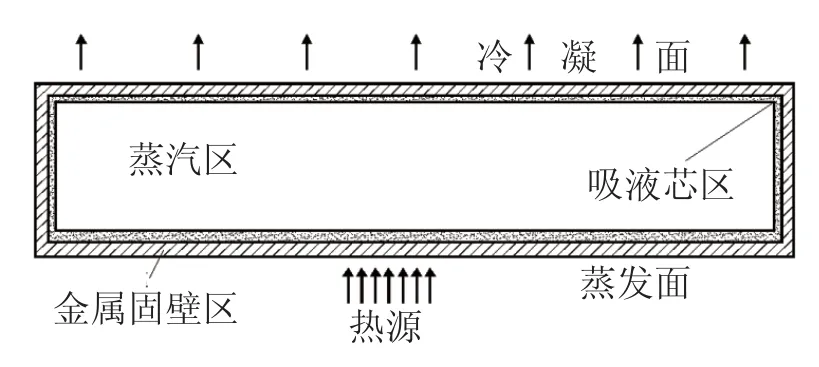

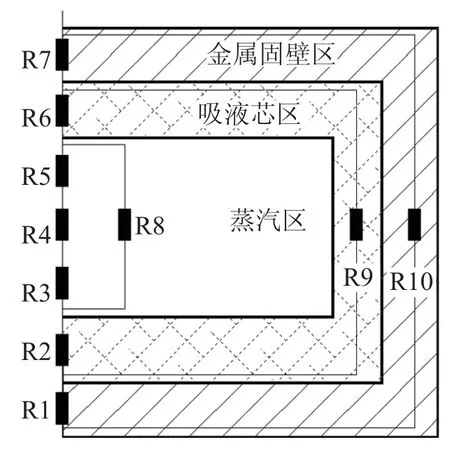

电子技术的发展,使得计算机芯片的集成度、性能不断提高,计算机芯片的热流密度持续升高。为了保证计算机高效、稳定的运行,必须对计算机芯片、显卡等高热流密度部位进行有效的散热,否则将会使芯片表面局部温度过高从而产生“热斑”。热管技术的应用可以解决高热流密度散热这一难题。图1所示均热板(vapor chamber)作为一种特殊形式的热管,内部真空具有工作介质,同时内壁具有吸液芯结构,当加热均热板时,其蒸发面工作液体蒸发变成蒸汽,蒸汽在冷凝面凝结成水,水在毛细作用下通过吸液芯结构又回到蒸发面,形成循环。

图1 均热板的工作原理图Fig.1 Operation principle of the vapor chamber

目前已经有许多针对均热板性能的实验研究成果发表。Koito[1]研究了不同的热流量,冷却空气温度以及均热板布置方向,对均热板热阻的影响。Boukhanouf[2]利用红外摄像机记录均热板蒸发面的温度分布情况,表明在不同的热流条件下,均热板具有非常优良的温度扩展性能。此外,还有一些关于均热板的数值计算研究发表。Koito[3]设计了一款中间具有吸液芯结构柱体的均热板,同时对二维轴对称的模型进行传热和流动的数值分析,通过求解连续、动量以及能量方程可以得到均热板内部的速度、压力、以及温度分布。Hsieh[4]提出了一种均热板的三维分析方法,利用这种方法可以预测均热板的三维的温度以及热流分布。为了研究均热板的传热特性,制作了一款内部具有烧结铜粉柱体的均热板。烧结铜粉柱体均布于均热板内部,起到两个方面的作用:为均热板提供支撑;提供更多的液体回流通路。并且具有烧结铜粉柱体的均热板与相同尺寸的纯铜板在不同热流密度条件热源下进行对比,研究两者的热阻特性。由于目前均热板的三维数值模拟的结果较少,这里利用Fluent软件对均热板进行模拟,求解得到均热板内部的温度的分布特征,并与实验结果进行对比。

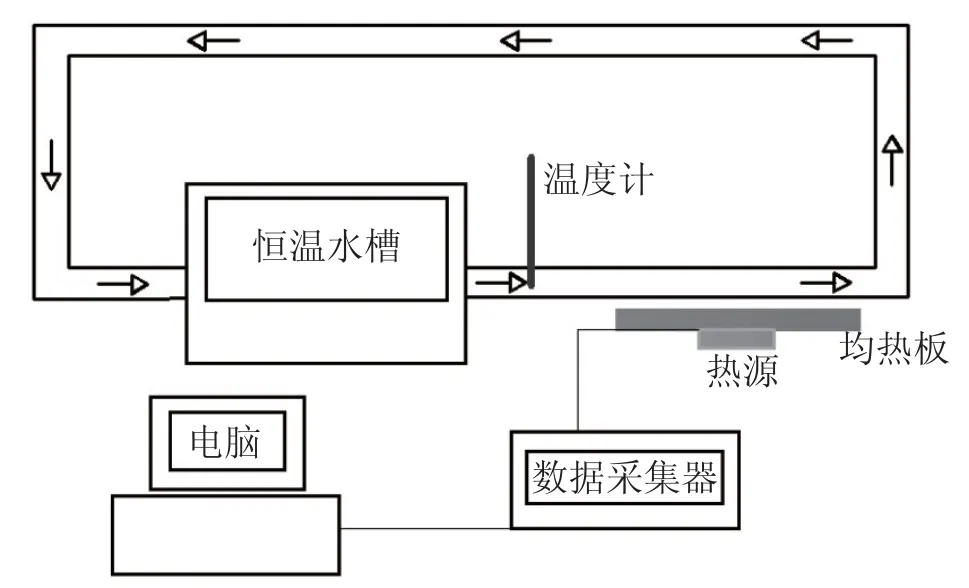

1 实验设备与实验过程

图2 实验装置系统图Fig.2 The equipment fi gure of experimentation

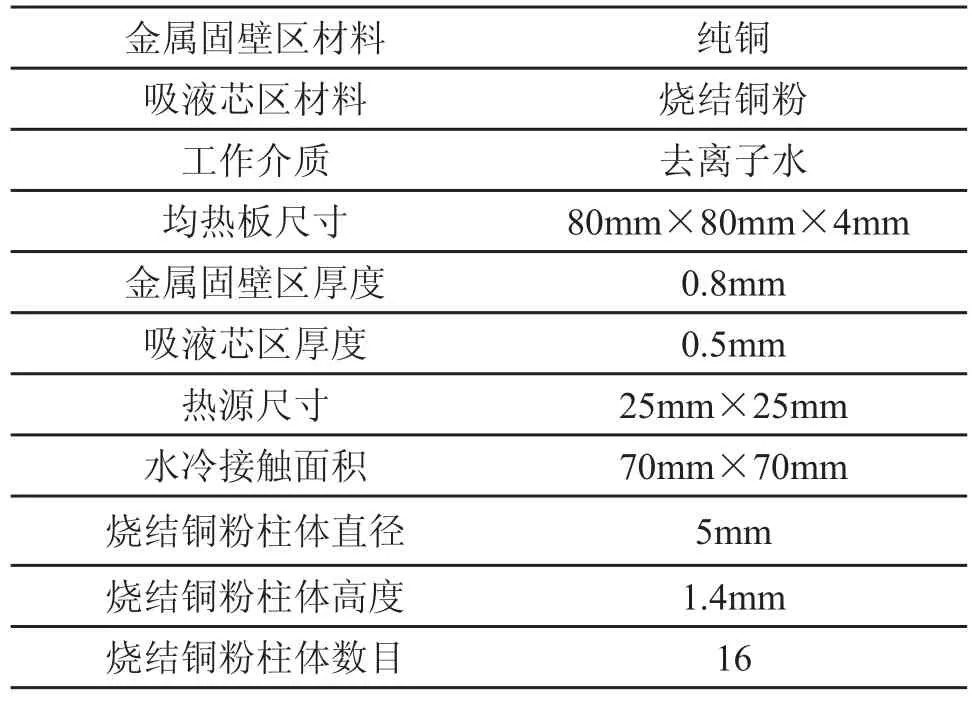

表1 均热板结构尺寸说明Tab.1 Structure speci fi cation of the vapor chamber

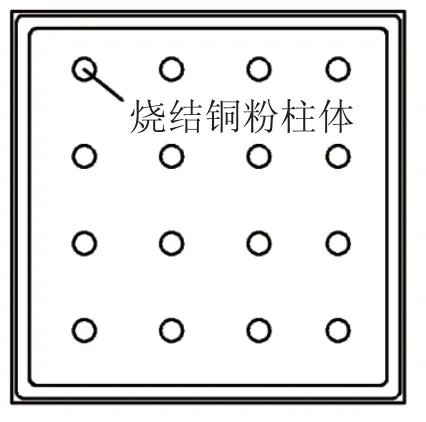

均热板内部支撑柱体采用烧结铜粉,烧结铜粉柱体均布于均热板内,如图3所示。这种结构有如下优点:为均热板提供足够的支撑强度,保证均热板在进行固定时不变形;使冷凝后的工质通过烧结铜粉柱体直接回流,缩短其回流路径与时间。均热板腔体内冷凝面与蒸发面内部均有烧结层结构。

图3 均热板内部的烧结铜粉柱体分布图Fig.3 Wick pillars distribution in the vapor chamber

2 均热板热阻分析

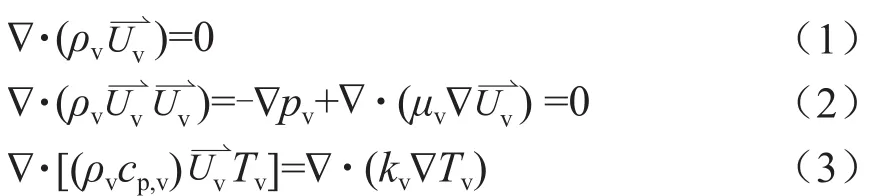

均热板的热阻如图4所示,其中R1、R7为金属固壁区和吸液芯结构导热热阻,R2、R6为吸液芯结构到蒸汽区导热热阻,R3、R5为汽液交界面处热阻,R4为蒸汽传递热阻,R8为蒸汽横向传递热阻,R9为吸液芯结构横向导热热阻,R10为固壁区横向导热热阻。其中R3、R5汽液交界面处的热阻非常小,可以忽略不计,而R10固壁区横向导热热阻的热阻很大,因此,均热板的热阻主要是由金属固壁区和吸液芯结构导热热阻构成。

图4 均热板热阻网络图Fig.4 Thermal resistance network of the vapor chamber

3 数学描述与数值模拟

采用Koito[3]提出的均热板的控制方程,在此基础上利用商业软件Fluent对均热板进行计算,得出稳态条件下均热板的热性能。

3.1 均热板的数学描述

控制方程的假设:1)稳态过程;2)蒸汽区的水蒸气和多孔介质区域的水均为层流;3)忽略均热板内蒸发和冷凝热阻;4)蒸汽凝结和液体蒸发均发生在蒸汽区和多孔介质区域的交界面上;5)多孔介质区域为均质等向;6)均热板内工作液体能保证循环,不发生烧干。

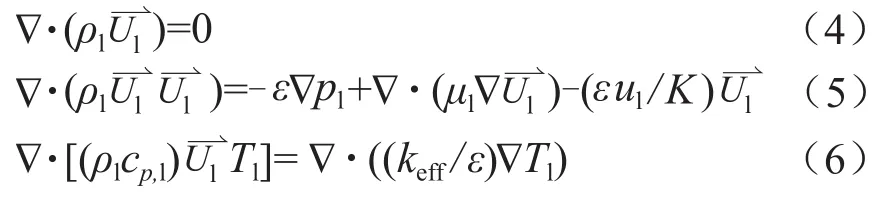

控制方程:均热板分为三个部分:蒸汽区、充满工作液体的多孔介质区域、金属壁面区。

蒸汽区域的控制方程:

其中ρv是蒸汽的密度,Uv是蒸汽的速度向量,pv为蒸汽压力,μv为蒸汽粘性系数,kv为蒸汽导热系数,cp,v为蒸汽定压比热容,Tv为蒸汽温度。

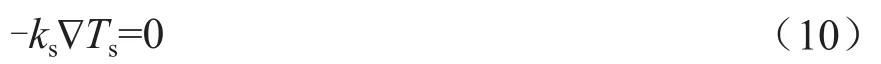

多孔介质区域的控制方程:

美国药品安全法律责任设置的特点及其对我国的启示…………………………………………………… 刘志强等(16):2161

其中ρl是液体的密度,Ul是液体的速度向量,pl为液体压力,μl为液体粘性系数,keff为多孔介质区域等效导热系数,cp,l为液体定压比热容,Tl为液体温度,ε为多孔介质孔隙率,K为多孔介质渗透率。

壁面区域的控制方程:

其中ks为金属固壁导热系数,Ts为固壁区域温度。

边界条件一共分为热源区、冷凝区、绝热壁面区、多孔介质和金属壁面交界区、多孔介质和蒸汽交界区。

热源区域边界条件为:

其中q为热源的热流密度。

冷凝区域边界条件为:

h冷凝面对流换热系数,Tw冷却水的温度。

绝热壁面区域边界条件为:

多孔介质区和金属壁交界区边界条件为:

多孔介质和蒸汽交界区边界条件为:

uv、vv、wv蒸汽分别在x、y、z方向的速度,ul、vl、wl为液体分别在x、y、z方向的速度,hfg水的汽化潜热。

3.2 均热板的数值模拟

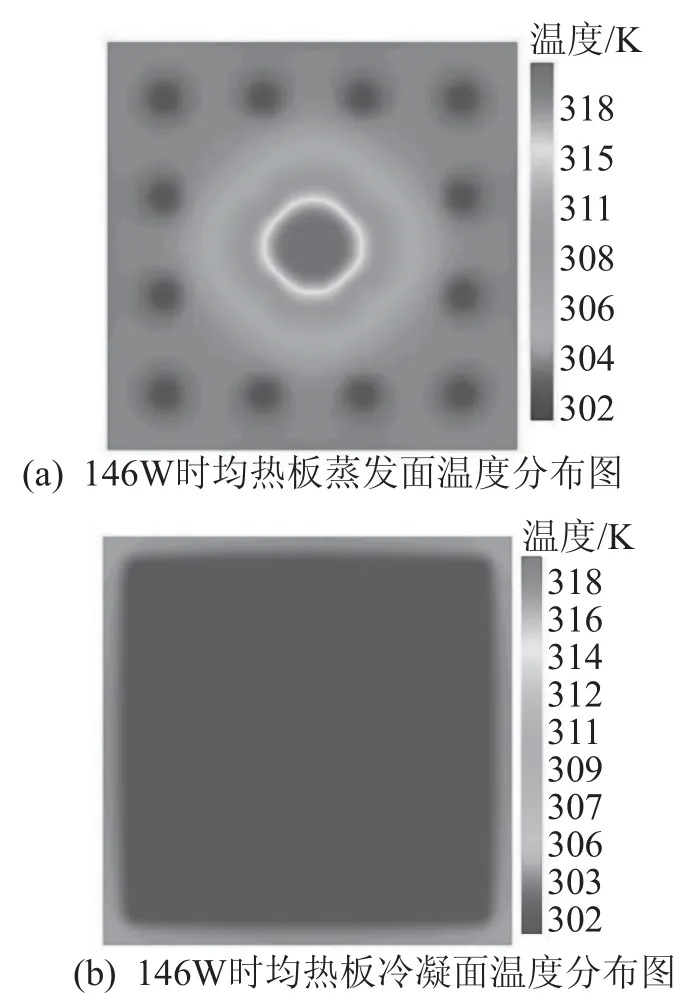

数值模拟通过商业软件Fluent对设计出的均热板在稳态运行时进行计算,为了与均热板作对比,这里制作了一款与均热板尺寸相同的纯铜平板进行实验与数值模拟并对结果进行比较。均热板以及纯铜板在加热功率为146W(热流密度为23W/cm2)时的计算结果如图5所示。(a)图是均热板蒸发面的温度分布,(b)图是均热板冷凝面的温度分布。通过图5可以看出,均热板在146W时蒸发面中心温度为46℃。冷凝面温差十分微小,中心处与侧边处的温差小于1℃。这说明利用均热板在高热流密度情况下,能够将集中的热源产生的热量均匀的铺展到更大的散热面上,因而具有非常好的散热效果。而冷凝面的温度梯度小,这说明通过均热板可以使在高热流密度的热源产生的热量通过均热板均匀的通过较大面积的冷凝面使热量被冷却水带走,从而达到优良的散热效果。

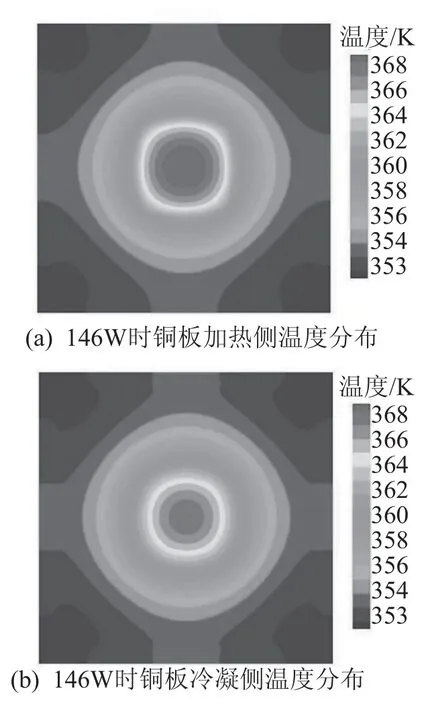

图6可以看到铜板作为散热器件中心点的温度在146W时加热侧和冷凝侧分别达到94℃和90℃,而侧边的温度大约为80℃。铜板冷凝侧的温度分布与均热板相比较而言非常不均匀,温度梯度较大,由于铜板主要依靠导热将热源的热量带到冷凝区,相对于均热板而言,铜板不能将热源产生的热量均匀的铺展到散热面上,因此散热效果非常有限。

4 结果与讨论

实验的初始加热功率为20W,每当到达稳态时增加10W,最大加热功率为146W,并且通过多通道数字采集系统记录下均热板以及铜板达到稳态时的温度。热阻的定义采用Hsieh[5]提出的Rvc=(Th-Tcool)/Q。其中Tv的是均热板蒸发面中心点处温度,Tc是冷却水温度,Q为加热功率。为了测量重力对于均热板性能的影响,实验对均热板采用垂直于水平面方向放置并测量。

图5 均热板温度分布图Fig.5 Temperature distribution of the vapor chamber

图6 铜板温度分布图Fig.6 Temperature distribution of thecopper plate

4.1 实验结果讨论

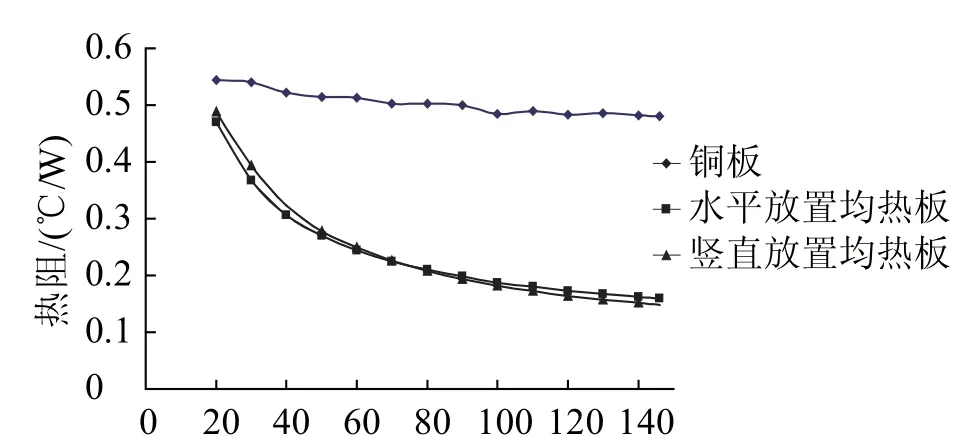

图7是实验得到均热板与纯铜板热阻与加热功率的曲线图。从图中可以看到随着加热功率的升高,均热板的热阻有大幅度降低,这主要是因为当加热功率大于某一数值时,均热板开始启动并工作,随着加热功率的升高,均热板内部相变传热更加剧烈,从而导致均热板热阻减小。

图7 热阻功率变化曲线图Fig.7 Curve of thermal resistance for different heat loads

铜板利用金属的导热来进行散热,因此其热阻相对均热板来说非常稳定,热阻值大于0.5℃/W。图中可以看出,重力对于均热板性能的影响非常微小,这说明重力相对于使均热板工质循环的毛细力来说可以忽略不计。

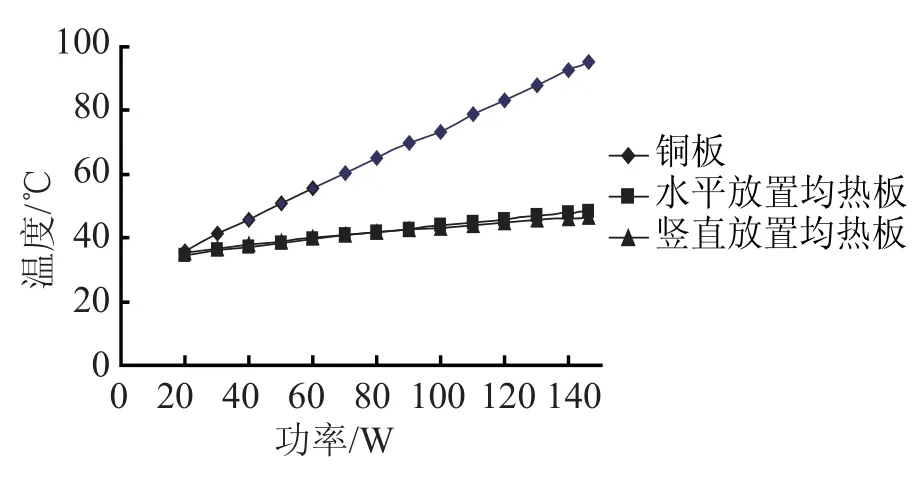

图8是实验得到的均热板与纯铜板加热一侧的中心点处的温度曲线,从图中可以看出,当功率达到146W时,铜板的中心点温度已经达到95℃,这远远大于电子元器件稳定运行时所要求的温度,而均热板的中心点温度只有46℃左右。由此可以看出,均热板作为利用相变进行热量传递要比单纯通过导热的金属材质的散热器性能优良,并且在高热流密度下的散热效果非常明显。

图8 加热侧中心点温度变化曲线Fig.8 Curve of center temperature for different heat loads

4.2 数值结果讨论

为了深入了解均热板的传热机理以及为了以后进一步提高其性能,这里利用商业软件Fluent在对均热板在热源的加热功率为146W稳定运行时的工况进行数值模拟,并与实验结果进行对比。

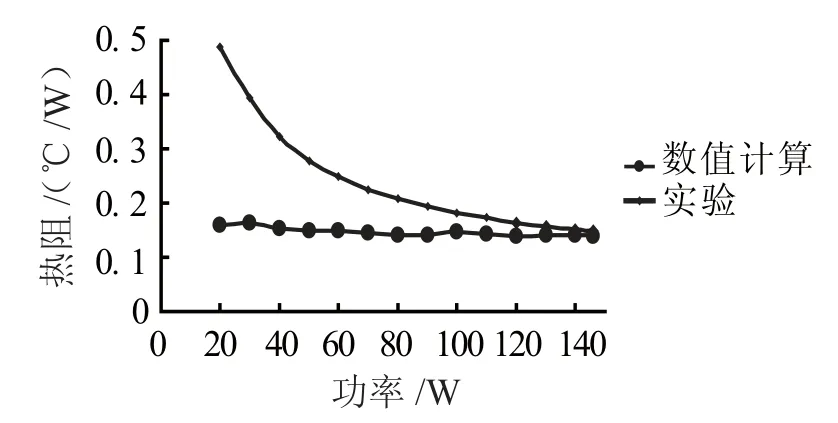

图9是均热板热阻的实验和数值模拟对比曲线。从图中可以看出,当加热功率较低时,利用计算得到的均热板热阻比实验得到的结果热阻小,而当功率升高时计算得到均热板热阻比实验结果大,并且计算得到的热阻随着热源热流密度的升高,热阻变化幅度较小。当加热功率为20W时,二者差异较大,原因是由于用于实验的均热板在20W时可能处在刚刚启动的阶段,其相变过程进行的并不充分,因此在低功率条件下无法充分利用到均热板的热扩展性能,与数值计算时假设的理想状况具有一定的差距。

图9 均热板实验和数值结果对比曲线Fig.9 Comparison between the numerical simulations and the experimental measurement

5 结论

对均热板散热器利用数值模拟进行计算,对比了实验与数值模拟结果。均热板作为高热流密度条件下的散热设备比传统的依靠金属导热的散热设备具有更优良的性能。数值计算的结果与实验结果在高热流密度条件下误差较小,而在低热流密度条件下误差偏大。这可能是由于均热板在低的加热功率时没有充分的启动。数值计算的结果说明均热板在稳定运行时温度梯度较小。因此,作为热管类的依靠相变传热的均热板可以应用于电子元器件、LED、CPU等微小型高热流密度的散热中去。

[1]Yasushi K. Fundamental investigations on heat transfer characteristics of heatsinks with a vapour chamber[C]//The 7th International Heat Pipe Symposium. Jeju, 2003,247-251.

[2]Boukhanouf R, Haddad A, North M T, et al. Experimental investigation of a flat plate heat pipe performance using IR thermal imaging camera[J]. Applied Thermal Engineering, 2006,26:2148-2156.

[3]Yasushi Koito, Hideaki Imura, Masataka Mochizuki, et al. Numerical analysis and experimental verification on thermal fl uid phenomena in a vapor chamber[J]. Applied Thermal Engineering, 2006,26:1669-1676.

[4]Hsieh Shou-Shing, Lee Ron-Yu, Jin-Cherng Shyu, et al. Analytical solution of thermal resistance of vapor chamber heat sink with and without pillar[J]. Energy Conversion and Management, 2007,48:2708-2717.

[5]Muzychka Y S. Thermal spreading resistance in compound andorthotropic systems[J]. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 2004,18(1): 45-51.

[6]余莉,韩玉,曹业玲,等.电子设备散热用平板式热管的实验研究[J]. 南京航空航天大学学报, 2008, 40:627-632.(Yu Li, Han Yu, Cao Yeling, et al. Experimental Investigation on Flat Plate Heat Pipe in Cooling Electronic Equipment[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2008, 40:627-632.)

[7]田金颖, 诸凯, 刘建林, 等. 冷却电子芯片的平板热管散热器传热性能研究[J]. 制冷学报, 2007, 28(2): 18-22.(Tian Jinying, Zhu Kai, Liu Jianlin, et al. Experiments Investigation on Thermal Conductivity of Flat Heat Pipe Used to Cool Electric Die[J]. Journal of Refrigeration,2007, 28(2): 18-22.)

[8]唐琼辉,徐进良,李银惠,等.一种新型微热管传热性能的实验研究[J]. 热能动力工程, 2006, 21(4): 350-354.(Tang Qionghui, Xu Jinliang, Li Yinhui, et al. An Experimental Study of the Heat Transfer Performance of Innovative Micro Heat Pipes[J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 2006, 21(4): 350-354.)

[9]张明,刘中良,马国远,等.平板热管相变传热特性的实验研究[J]. 工热物理学报, 2007, 28(5): 823-825.(Zhang Ming, Liu Zhongliang, Ma Guoyuan, et al.The Experimental Investigation of Phase Change Heat Transfer in a Flat Plate Heat Pipe[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2007, 28(5): 823-825.)

[10]刘建华,陈景锋,黄凯旋,等.平板式微型热管的温度特性实验研究[J].节能,2004,11:7-8.(Liu Jianhua, Chen Jingfeng, Huang Kaixuan,et al.The Experiment Research of the Temperature of Micro Flat Heat Pipe[J]. Energy Conservation, 2004,11:7-8.)

[11]庄骏, 张红. 热管技术及其工程应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2001.