多维的双瞳:约翰·伯格图像观念述评

2011-08-02董德丽

董德丽

董德丽:河南大学艺术学院讲师

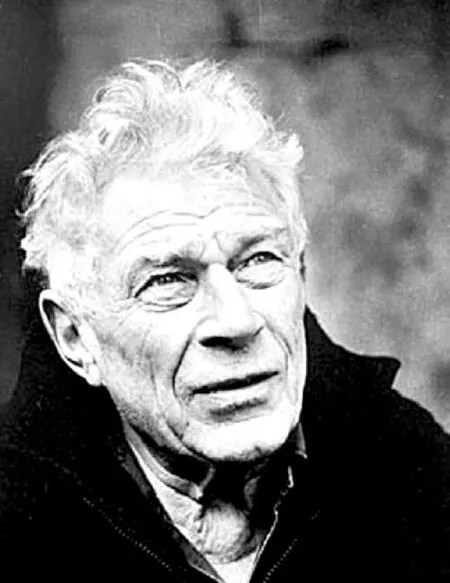

约翰·伯格(John Berger),1926年出生于伦敦。1952年,他开始为伦敦左派杂志New Statesman撰稿,并迅速成为英国当代最有影响力的艺术批评家。此后他更有多部艺术专著问世,如《观看之道》、《看》、《另一种讲述的方式》、《毕加索的成败》等。他众多作品中最著名的当数小说《G.》和一本艺术批评小册子《观看之道》(Ways of Seeing)。前者获得1972年的英国布克奖及詹姆斯·泰特·布莱克纪念奖;后者已成视觉艺术批评的经典。[1]

一、图像与观看

图像(Image)是关于观看的物质形态,约翰·伯格在论及图像本质时,首先提及“图像”与“观看”的关系,“观看先于语言”,观看和言语的关系可视作人类对世界进行解释、认识和把握的种种企图。长期以来,“说”和“看”被我们努力探索,我们努力去澄清“观看”和“言语”之间的关系,但这对关系从未被真实澄清过。观看的方式和效果受人们知识和信仰等因素左右。约翰·伯格认为图像在于对世界的把握、记录的角度以及瞬间和永恒之间的辩证关系。“影像是重造或复制的景观,用以保存当初得以出现的并加以保存的时间和空间”[2],做为“物证”存在的“图像”佐证关于历史、记忆的细节、时间、空间和角度,进而演化为对世界的把握企图,在对图像本质的观察上,约翰·伯格的观点近似于苏珊·桑格塔:“摄影业最为辉煌的成果便是赋予我们一种感觉,觉得我们可以将世间万物尽收胸臆——犹如物象的汇编”。[3]

约翰·伯格图像本质论的第二层级包含图像对于“物我关系”的见证。约翰·伯格反复论述“图像制造者和观看者”的关系对“图像”本身的决定性意义,其中涉及对题材的选择、观察的方式方法(可以解释为对“物我存在关系”的检验及认可)。譬如摄影师按动快门的一刻决定了对“物我关系”的解释、记录;光圈、曝光时间、景深关系等技术法则表述“观看者”对“被观看之物”的态度、意见及评价,德国批评家、哲学家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)在《摄影小史》中将其部分归结为“灵光”(aura)。德国摄影家奥古斯特·桑德(August Sander)在系列作品“时代的面孔”及“20世纪的人”中,一丝不苟地记录下日耳曼民族各个阶层的面孔,不带任何偏见的描述、不加修饰的角度和光线满足了对该组“图像”本质意义的规范和界定,即——从人类学及社会学的范畴忠实再现日耳曼民族的性格和气质等,从而将“图像”做为“物证”加以客观再现并印证历史文化。

二、左翼图像认知观

被誉为西方左翼浪漫精神真正传人的约翰·伯格始终用对人性平等关怀的知识分子良知审视图像本身,“艺术使不平等显得高贵,使等级制度看起来令人震颤,例如:‘民族文化遗产’的整个概念,就是利用艺术的权威来美化当今的社会制度及其特权”,“政治上和商业上,常利用复制手段来掩饰或否认其存在可能产生的作用。但有时个人却利用它们来达到不同的目的”。[4]同本雅明对图像的思考不同,约翰·伯格拉近了“图像”和“存在目的及意义”的距离,同时对图像中存在的“神秘化”手法进行剖析,他对图像本身的解读更加真实、简洁、明了,接近平实的视觉体验,单刀直入的笔锋解读图像的现象和本质的关系,左翼的立场坚定了约翰·伯格对“图像”解释的体贴和细致以及对“神秘化”、“政治性”的批判立场,祛魅、澄明、反迷思和阶级色彩构成了约翰·伯格本质的左翼图像认知观念。

约翰·伯格左翼图像认知观念中隐含了对“图像伦理”的关切,长期对社会弱势群体的关注,使其理论带有浓郁的伦理学意味。一个世纪以来,有关“伦理缺失”和“信仰危机”的学说成为知识界的一个热点,施特劳斯和布尔迪厄等社会学家论述了“信仰危机”的存在成因及影响。约翰·伯格在用平常心、关怀心审视图像时,触摸到了“图像伦理”的内容,饱含了他对社会文化现象的深度观察和体谅。“小说《G.》获得英国布克奖后,他将半数奖金捐给相当有争议的黑人民权运动组织(英国黑豹党),并将另外半数奖金与让·摩尔一同,投入对于欧洲移民劳工的研究与记录,最后完成名为《第七人》的劳工经典著作”。[5]约翰·伯格浪漫的左翼气质和充满人性的良知和观察构成了对“图像”本原价值认知的基础。正如歌德所言:“有一种温柔体贴的经验,以内在的精神来认同客体,进而成为真正的理论”。[6]

三、物我关系与“存在焦虑”

约翰·伯格审读“图像”的双瞳是多维的,正如摄影师在看“被摄物”,我们在看他们一样,在多维的观看中寻找属于个体或整体的“存在真实”。对“物我关系”的检验及印证企图以极高的频率出现在我们的生活中,人们一如既往的重视过去和未来却失去对“当下”的认可,约翰·伯格注视到这种“存在恐惧”,“对今昔的恐惧以及对未来美好的向往”。在每个人都是“图像创造者和被猎获物”的今天,更能深刻体会到图像作为“存在焦虑”缓解的功效,图像与生活密不可分,人们乐此不疲地在某种纪念物、名山大川之中“立此存照”,在一次次反复检验中,我们经常听到:“把人照的太小了”、“后面石碑上的字也要照进去”等诸如此类的抱怨,目的在于反复确认和表明“我千真万确到过那里”,在于记录并试图凝固、回味及验证“物我关系”的“存在真实”,如同苏珊·桑格塔或罗兰·巴特等人对图像本质存在意义的经典批判一样,图像对物我关系的见证在约翰·伯格看来具有一定的本质意味和多义性。

从某种意义而言,图像作为缓解“存在焦虑”的功能,源自“图像”从“仪式功能”向“存在见证功能”的转化,约翰·伯格丝毫不掩饰对本雅明观点的部分借用:“本文的许多观点取自德国批评家与哲学家瓦尔特·本雅明40多年前写的一篇文章(《机械复制时代的艺术作品》)”[7]。本雅明在这篇文章中分析了“人类—艺术品—图像—功能”的嬗变过程,现代图像的真实性存在从某种程度上极大地颠覆了古代图像艺术品作为“政治”的意义和经验,现代图像“见证存在”威力惊人,即从“细节”和“时间”的真实进而推演为“整体”的存在与真实,“影像作为祛魅、解蔽之时,同时也揭示了一个新世界”[8]。当作为“祭仪功能”的图像作品缓步走下“神坛”的时候,图像“存在真实”的要求将更好地为“图像”和“存在”的关系做出注解。

四、图像“神秘化”及图文关系

约翰·伯格在《观看之道》中,通过大量文字阐释、批判“被神秘化”的图像作品,反迷思和阶级批判色彩的观念得以直接的反映。约翰·伯格认为当影像作为艺术品展出时,人们便会被一系列有关艺术的旧有看法所影响,从而左右对“图像”和“观看”关系的体认,这种左右因素包括:“美、真理、天才、文明、形式、地位、品味等等”[9],当我们被这种因素影响并控制时,图像作品本身便会显示某种“神秘”的意味,而“神秘化”在“被解释”的过程中进一步被放大、强化。“神秘化是为原来极清楚的事实进行辩解的过程”[10],现今当我们面对“专家鉴定”时,常被告知“某种图像作品出处翔实、流传有序”,便是在接受“神秘化”的过程,从而加深神秘的印象,产生一种不可企及的拜物倾向和膜拜的敬畏。约翰·伯格引用英国某艺术史论学者对荷兰画家哈尔斯(Fras Hals)作品的描述来验证“神秘化”的过程和修辞手法,认为“与教育含义和榜样范例不同,物品的精神价值只能用魔法作用或宗教威力加以说明。而在现代社会中,这两股势力均不再起作用,于是艺术品就被包装在彻头彻尾虚伪的虔信气氛中”[11]。不管结果如何,图像的确在种种“神秘化”的“解释”过程中被无限放大“艺术价值”和“商业价值”,从而误导“观看”的信息把握和对“图像”本质的理解。

约翰·伯格对图像“被神秘化”的思辨同样适用当今社会的图像接受,我们的确沉浸在一个史无前例的图像海洋里,在这种环境下,对图像的“神秘化解释”上升为“炒作”,《现代汉语词典》(第5版)将“炒作”定义为:为扩大人或事物的影响而通过媒体做反复的宣传。“炒作”、“噱头”成为现代社会左右图像观看和接受的重要方式,约翰·伯格在谈及广告时提出:“广告必须把一般观赏者——买主的传统教育拿来为己所用,它可以利用他上学时获得的有关历史、神话、诗歌的知识来炮制魅力。广告的实质是怀旧的,它无奈地将过去卖给未来,它难以证实自己的论断合乎情理”。对“图像”进行“神秘化”处理的手法多样,然而目的简单明了,即造成一种膜拜或惊讶的表情,从而诱导观看的过程并影响接受,试图达成某种目的或结果。约翰·伯格对“神秘化”倾向的批判并非指向对“图像艺术品”的全部体验,“当我们不再以怀旧的心情去观察古代的艺术,艺术品也就不再成为神圣的遗物了——虽然它们再难回复复制时代以前的旧貌。我们并不是说,它们如今已一无可取”。[12]约翰·伯格的“去神秘化”从某种程度上剥离了“故作神秘”的图像面纱,从而还给图像以本质的真实和亲切,“伯格有效地化解了古典绘画被专业史论设置的高贵藩篱,也使照片摆脱过多的影像理论,还原为亲切的视觉读物”(陈丹青语)。

对于文字和图像之间的关系,约翰·伯格举出荷兰画家梵高的《麦田群鸦》进行分析,一幅未加任何文字说明,另一幅在右下角用手写体标注“这是梵高的最后一幅画,是他自杀之前创作的”。显而易见的是,在两幅画的观看过程中,文字产生了力量,此时的图像在解释文字。“文辞引证图像”的权威性被约翰·伯格视作观看中重要的图文关系,近似的经验我们可以通过各种纪实报道加以检验。如同罗兰·巴特(Roland Barthes)在《影像—音乐—文本》一书所提到的观点:影像,就像漂浮在意义之海里,从不凝固于一处,而图说这类的附注文字就像锚(anchor),让原本随风飘荡,任人划动的影像意义,得以被钉死在固定的一角。[13]约翰·伯格对图像的认知和观念带有深刻的平等意志和左翼视点,“自劳伦斯以来,再无人像伯格这般关注世界,并赋之以良心的紧迫性”(苏珊·桑格塔语)。他对图像叙事结构的探索有着源源不断的动力,对图像、观看、存在、意义的解读出奇得平实、真切,他的娓娓道来的经验时常触动读者类似的视觉体验,在其体贴的观点中折射出图像阅读伦理意义上的浪漫主义情结。

* 本文为与浙江大学艺术学系教师李承华合作研究课题之阶段性成果。

注释:

[1] [英]约翰·伯格:《观看之道》,戴行钺译,广西师范大学出版社2010年。

[2] 同[1],第3页。

[3] [美]苏珊·桑格塔:《论摄影》,艾红华、毛建雄译,湖南美术出版社2008年,第13页。

[4] 同[1],第28页。

[5] 张世伦:《另一种影像叙事》,译序,《中国摄影家》2007年第12期。

[6] [德]瓦尔特·本雅明:《迎向灵光消逝的年代》,许绮玲、林志明译,广西师范大学出版社2008年,第44页。

[7] 同[1],第33页。

[8] 林茨:《摄影与存在》,《中国摄影家》2006年第12期。

[9] 同[1],第5页。

[10]同[1],第10页。

[11]同[1],第17页。

[12]同[1],第29页。

[13]同[5]。