“数X构式”认知新解

2011-07-27刘玉梅

刘玉梅

(四川外语学院 国际关系学院,重庆 400031)

1.引言

现代汉语语法认为,数词须通过量词才能修饰名词或动词,形成名量或动量短语,在句子中可作定、补或状语,如“三双皮鞋”、“踩了一脚”;只有在成语、熟语或文言格式里才会有数词直接修饰名词的情况,如“一知半解”。但实际使用中数词却有以下特殊用例:

(1)机关干部中“三铁”状况没有转变……

(2)坚持“三不变”,落实“三为主”,实行“三结合”。

(3)发展一优两高农业和向产业化……

(4)“文革”时学校里兴红五类黑五类……

(5)国务院年初……要实行三保三压。

(6)坚持“三全”目标,强化“三学”举措……

以上带数词的表达并不受现代汉语语法关于数词的语法限制:词性上,数词不但直接修饰名词(“铁”),还直接修饰动词或动词短语(“保”、“压”、“学”、“结合”、“为主”、“不变”)、副词(“全”)、形容词(“优”、“高”)、量词(“类”)等;音节上,有双音节(“三铁”)、三音节(“三不变”、“红五类”)、四音节(“三保三压”)等,且数词主要位于第一、二、三个音节位上;句法上,该形式可充当主语、定语等。

这类表达在政治、新闻、教育、经济、社会生活等领域都有使用,有相当一部分已被各类汉语词典收录,但以往学界研究对其关注不多,现有成果主要从构词法角度探讨该类表达式的分类、构成方式及特点。如吕叔湘、朱德熙(1951)、闵龙华(1984)等探讨了该类表达式构词方式的归属问题,将其视为缩略构词的一类;殷志平(2002)、曾庆娜(2008)从构词法角度分析了该类表达式的构成方式及特点。但鲜有人从构式整体视角考察该类表达式的形成的动因和认知机制,也未见基于语料对其音律、句法、语义和语用等特征进行系统分析的研究。本文利用语料库和词典等资源收集“数X”类词语封闭语料,拟从认知构式语法(Cognitive Construction Grammar,简称为CCxG)①关于认知构式语法的论述参见刘玉梅(2010s)。的视角重新审视该类表达式①本文所研究的“数 X”不包括:1)用作序数词,比如“二房”、“二道贩子”、“三副”、“二奶”、“七届二中全会”等;2)用作时间数词概括表达特定时间发生的特定事件,比如“5.12事件”、“九一八事变”、“五四运动”等;3)固定短语中具有虚化意义的数词,比如“十拿九稳”、“三番五次”、“七上八下”等;4)短语本身的缩略,例如“长二捆”是对“长征二号E捆绑式(LM-2E)火箭”的缩写;5)用作表达次数概念,如“七擒八纵”。,通过构式程序法探讨其形成的动因和认知机制。

2.“数词+X”的构式身份鉴定

根据CCxG,构式是约定俗成的形式与意义(或功能)的配对体,具有不可从其组成部分或其他已存构式推导出的整体意义,且即便构式是组合性的,其语义也是独特的,不依循常规的句法语义规则。

本文所考察对象为“数词+X”构型,其形式和功能无法从名量构式、动量构式等已存构式推知,其意义也非组成成分“数词”和“X”意义的简单相加。如例(1),“三铁”的意义无法从“三块铁”、“三堆铁”等名量短语构式推导出,也无法从其组成成分“三”和“铁”推导出,亦非“三”和“铁”之意义的简单相加。“三铁”是在对原语串“铁交椅、铁饭碗、铁工资”识解的基础上,借助原有语言知识对其形式和意义概括而形成的新表达,其中“三”是对原语中并列项数的概括,“铁”是对其语素公因子的概括。再如例(6),如没有例(7)这个完整背景,很难理解“三全”、“三学”究竟指什么:

(7)我校按照“全体动员、全员覆盖、全过程参与”的学习实践工作目标,强化“三学”举措,即强化想学、能学、必学的学习过程管理……

最初对例(6)中“三全”、“三学”的理解不能离开例(7)的完整语境:“三”分别是“全体动员、全员覆盖、全过程参与”和“想学、能学、必学”项数的概括,“全”和“学”分别是在对“全体动员、全员覆盖、全过程参与”和“想学、能学、必学”识解的基础上抽象概括出来的语素公因子。因此“三全”和“三学”是借助原有语言知识对原语形式和意义的概括,具有整体语义和简明、经济、易记的语用信息,而这些信息无法仅从其组成成分推知,也无法用业已存在的构式来解释。

据此,本文将“数词+X”视为现代汉语中一种特殊缩略构式,简称“数X构式”,它反映了一种特殊的概念化关系:数词概括出原语中一串并列的词、短语、句子、语篇的项数;X概括出这些并列项的语素公因子或概念公因子。该构式不但在音律和句法上形成了独有特点,而且在语义和语用上具有特殊的功能和简洁、明了、形象、易记的交际效果。

3.“数X构式”形成的认知机制

3.1 语料描述

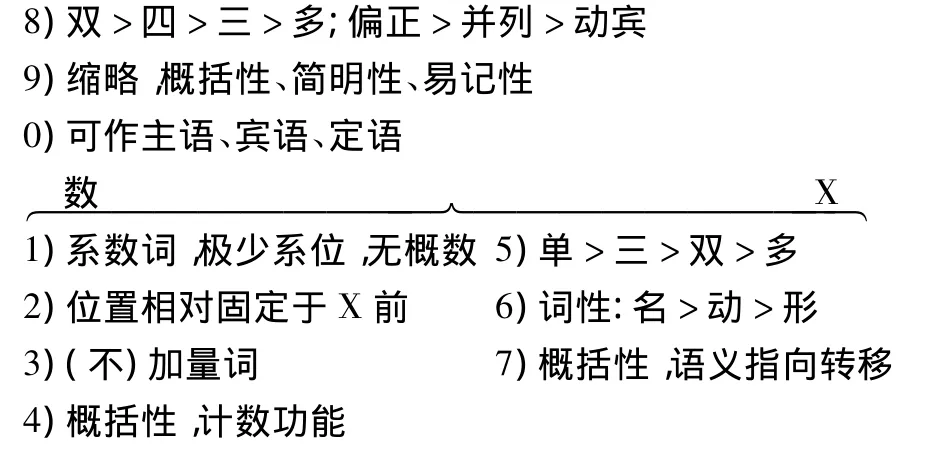

借助《现代汉语词典(第五版)》、《新词语大词典(1978-2002)》(亢世勇)、亢世勇的“现代汉语新词语库”、苏新春的“现代汉语新词语库”②十分感谢亢世勇、苏新春二位教授不吝准予本人使用其相关语料库。我们还将从《中国语言生活状况报告》(2005、2006、2007)获得的“数X”新词语归入语料中。,通过人工排查,共获得837例“数X构式”。“数X构式”由两部分组成:“数词”,主要包括一至十的系数词;X的性质较为复杂,不仅体现在音律模式上,而且还体现在词性和概括功能上。根据王寅(2008)提出的“构式程序分析图”,本文将有关“数X构式”的音律、句法、语义及语用属性归纳整理如下,并逐一分析:

图1 “数X构式”的程序分析图

3.2 数词的特征(第1点)

在“数X构式”中,相对于X,数词的开放程度较低,一般为一、二(或两)、三、四、五、六、七、八、九、十等十个系数词③现代汉语语法将数词分为系数词、位数词、概数词等不同的类。其中系数词指从一到十的数词以及两、几、多少等。,且不同数词的使用频率存在差异。根据语料统计,所有这些数词总共使用次数为962次,其中“三”的使用频率最高,共有367次,约占总次数的38.15%;“二(两)”、“四”、“五”的使用频率次之,分别占总次数的17.78%、14.97%、11.23%;“一”、“六”、“七”、“八”、“九”、“十”的使用频率逐渐减少,分别占总次数的7.80%、3.43%、1.77%、2.39%、0.31%、2.29%。这些系数词的使用频率成以下梯度:

三>二(两)>四>五>一>六>八>十>七>九

究其缘由,“数X构式”中数词的衰减梯级与人类认知能力及汉民族古代文化思想有关。数字的认知基础取决于记录具体事物的数量。根据数学家、人类学家对数的研究,人的视觉和触觉的范围极为有限,很少能超过四。在人类文明诞生后的一个相当长的时期里,“三”成了与原始数觉相应的“极限数”,并常以“三”喻“多”(丹齐克,1985;列维·布留尔,1981)。距离原始数觉“极限数”越近的数,认知操作就可能越容易,使用频率也就可能越高。另一方面,人类认知模式在某种程度上受到文化模式的制约(Ungerer&Schmid,2001),这就会对语言形成和理解产生一定影响。认知模式和文化模式的契合使得“三”在古今语言使用中受到钟爱:一方面,“三”是原始数觉“极限数”;另一方面,“三”是最富有汉民族哲学文化思想的数词,先民“万物为三”①例如,老子的“道生一,一生二,二生三”;孔子的“发于一,成于二,备于三”;许慎的“三,天地人之道也”。的哲学文化思想,使得“三”具有了生发、吉祥之义。我们还可通过溯因推理法推出,汉民族在表达一串并列概念时,三项连串可能是表达并列概念的原型认知模式。这种认知模式极好地解释了“三”在“数X构式”中的高频使用。此外,“二(两)”(17.78%)与“四”(14.97%)的使用频率与其距离原始数觉“极限数”的距离基本匹配。

由于原始数觉极限的限制,“六”及其以上数词的使用频率则少得多,且由于汉语数词在长期使用中沉淀的汉民族自身的文化内涵的影响,剩余几个数词的使用情况也有细微变化。如从文化模式上讲,“六”、“八”、“十”较之奇数都具有较好的文化寓意,但由于人类认知模式和文化模式的相互竞争,造成了对这些数词使用频率上的不均衡。从认知的角度看,“八”、“十”使用频率应低于“七”,但受到文化模式的限制,偶数较之奇数的寓意偏好,“七”往往带有杂乱、无序之义,因此,前者得到相对多的使用。此外,“九”一般被汉民族看作最大的数,具有“极限”之义。在表达一串概念时,说话者不大期望暗示把话说得过于“满”而不留余地,因此“九”的使用最少。

就与原始数觉极限的远近而言,“一”的使用频率应该与“五”相近,但实际情况却相差甚远。研究发现,“数X构式”不具有“一X式”。原因在于:“数X构式”具有概括性功能,是对一串概念的概括表达。从认知上讲,原语仅为一项者本身不可再概括,而“五”则不受到这个限制。从语料看,“一”基本上出现在“数X”并列构式中。这是因为并列构式在音律、句法上要求并列,在语义和语用上要求对称、平整。并列构式的这些属性对其成分结构产生了约束和压制作用。因此,“一X”在“数X”并列构式中临时获得了句法和语义上的合法性,形成了“一国两制”、“两包一保”、“两公开一监督”、“一堵二扫三提高”等表达。

这就难怪在所获得语料中,带有系位词的“数X构式”只有为数不多几例,且基本作为专名使用,如“十三经”、“二十四史”、“十三陵”等,新词语库也收录了诸如“二十国委会”、“二十三条”、“七十七国集团”等作为行业领域专有名词使用的词语,但不具推广性,也就不大可能成为词汇系统的稳定成员,词典中鲜有此类表达可能正是源于此因。

另外,在语料中未发现带“来”、“多”、“好几”等概数的“数X构式”,这是因为概数表达模糊概念,不具有计数功能,而“数X构式”恰恰反其道而行之,是汉民族寻求某种有效方式对相关识记材料进行概念化的结果。

3.3 音律特征(第5、8点)

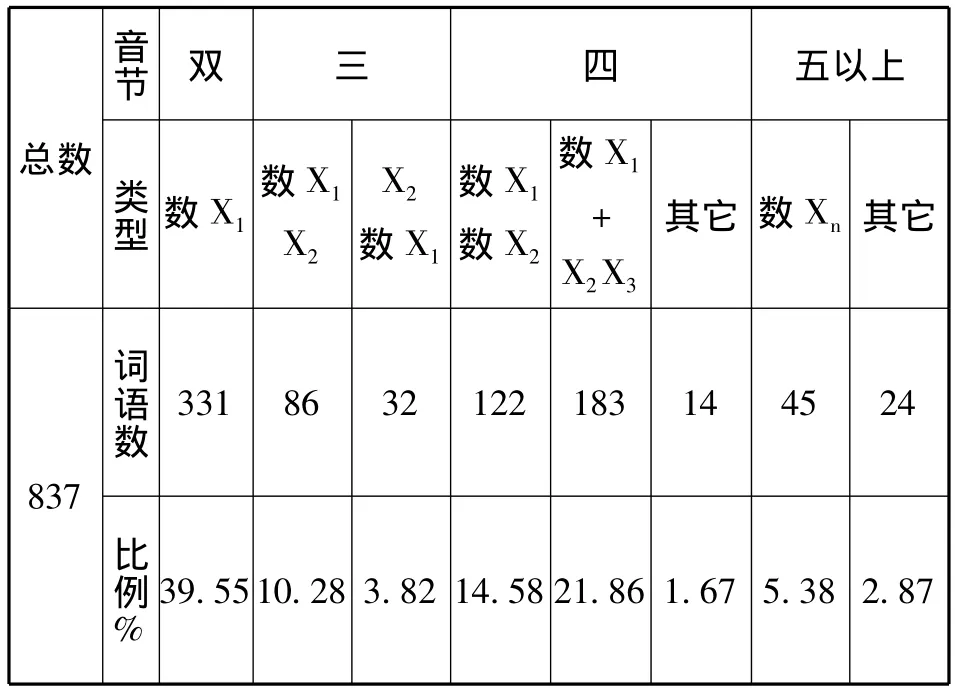

我们对语料中X及“数X”的音律特征进行了统计分析,结果见表1(用X1□n.标示X音节数,为方便对比,数词后紧接的音节统一记作X1,用+表达音节结合紧密度。在“数X”并列构式中,根据先后顺序标示X,例如“数X1数X2”,以此类推。)

表1 “数X构式”的音律特征

表1所表现的以下特征值得注意:

(2)四音节“数X构式”的频率居第二位,约占总数的38.11%。在该类中,数词位置的情况比较复杂,可居一、二、三位,未发现数词居末项的范例。数词位置变化引起“数X构式”不同方向的构式化,大致可分四类。第一类,数词居第一、三位音节,形成工整的“数X1数X2”式,占了四音节总数的38.25%,如“三保三压”。第二类虽复杂,但也有规律可循:数词居第一音节位,与第二音节位上的语素结合紧密,在音律上凑成双音节,再加上一个双音节,形成“数 X1+X2X3”式,占该项总数的57.37%。大多数X2X3为双音节词,如“两个公式”中的“公式”,也有的是双音节短语,如“两个不变”中的“不变”。第三类,“数词”居第三位,形成“X2X3数X1”式,占四音节总数的3.14%。如“农业四化”。第四类,数词居第二位,形成“X3数X1X2”式4例,如“新三大件”。

(3)三音节“数X构式”的频率居第三位,约占总数的14.10%。同样,数词的变化引起该构式不同方向的构式化,可分两类。第一类,数词居首位、X为双音节,构成“数 X1X2”式,占该项总数的72.88%,如“三不怕”。其次,数词居第二个音节位,形成32例“X2数 X1”式,如“破三铁”。

(4)五音节以上的“数X构式”频率最低,约占总数的8.24%。其中,五、六音节共占多音节“数X构式”的81.16%,七、八、九和十音节仅占该项总数的1.55%。根据音节紧密度,65.22%的词语以“数X1”为基式再加上一个多音节词组,如“四定包产制”、“两个文艺批评”。其余情况比较复杂,但也有规律可循,基本为“数 X1”与“数 X1X2”的整合,如“三调三不调”、“三忠于四无限”、“四有三讲两不怕”、“四院三堂二所一家”、“四有两热爱两精神人才”。

从以上音律特征统计结果及分析看,“数X构式”表现出不同的能产性:

数X1>数X1+X2X3>数X1数X2>数X1X2>X2数X1>数X1X2X3X4>数X1X2X3X4X5。

究其缘由,该趋势与人类概括化能力有密切关系。人类在认识现实的过程中,善于从错综复杂的现象中理出头绪,寻出规律,加以概括抽象,使之简易化,进而从简易入手驾驭变化多端的事物。正如Zipf(1935)所言,人类行为的根本性原则是“以最小代价换取最大利益”,即在争取达到某种效果时,人们往往遵循“省力原则(Law of Least Effort)”,采取相对省力和经济的途径。就语言表达而言,随着社会发展和生活节奏的加快,为满足交际的需要,人们趋于寻求更为经济、更为简洁的表达方式。途径之一就是从纷繁复杂的语言现象中抽象概括出规律,对语言表达进行简化。

这种概括化表达形式并非今人新创。我们搜索了CCL古汉语语料库和汉典①http://www.zdic.net/,发现“数X构式”大概产生于先秦时代,但仅有双音节“数X”式。这与当时词汇双音化兴起相互影响,推动了该构式的发展,例如:

一路上,我怏怏不乐,老大不情愿,几年前那里的情景又一幕幕地浮现在眼前。然而, 这次故地重游,我发现,这里的土,这里的人,一切都变了,短短几年时间,这里就焕然一新,再也不是以前的样子了。

(8)君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。

(9)四戚:一内姓,二外婚,三友朋,四同里。

(10)三辅举不如法令者,皆上丞相御史请之。

从构式化的角度看,“数X1”是“数X构式”的原型,是所有变体中能产性最高的一种。据统计,“数X1”及以其为基式产生的变体大约占了总数的87.46%。此统计结果并不令人感到奇怪。因为在所有的音节构式中,“双音节构式”是现代汉语构词中使用频率最高、具有原型性效应的词法构式,在构词法中具有绝对先用权(pre-emption)(刘玉梅,2010b)。大多数表达是以“数X1”为基式产生不同方向的“数X1”构式化产物,且表现出不同的能产性。

三音节“数X构式”所占比例远低于四音节“数X构式”,这可能与三音节偏正复合词的“2+1”音律构式占先于“1+2”式的情况有关。三音节“数X”的两个变体“数X1X2”与“X2数 X1”分别以数词或X2占据了第一位音节时,只能形成“1+2”式这类统计占用权和能产性较低的格式。这基本决定了“数X1X2”不可能成为能产性“数X”基式。

3.4 (不)加量词(第3点)

“数X1”基式具有最稳定的构式整体意义和功能,最容易词化为现代汉语词汇系统中的稳定成员。我们可通过加量词测试其构式整体义的存在,例如:

(11)六书 ≠ 六本书;三铁 ≠三块铁;三讲 ≠讲三次

左边表达是作为整体来看待的,加上量词后,这些构式要么失去特定的构式意义,要么不具有可接受性和良构性。

但随着音节数的增加,量词、临时量词或准量词出现的几率相对增加。三音节“数X1X2”式中,有22例的X1可作为量词、临时量词或准量词对待,如“两点论”、“十星户”。这类现象在四音节中占了57.37%,在多音节中占了63.77%,如“三个代表”、“四大指标”、“三干运动”、“三基训练”、“三个特别精神”。

通过对词典收录情况的历时性考察,我们发现,收录到《现代汉语词典(第五版)》的绝大多数是双音节“数X构式”和少量的“数X”并列构式。前者词化程度高主要是因为双音构式是优势词法构式,而后者则很大程度上受到四字格成语构式的压制,逐渐从“数X”并列构式固化为四字格成语构式,如“三从四德”。由此看来,“数X构式”的音节数与词化程度成反比:音节越多,词化程度就越低。这与现代汉语词汇的整体发展趋势基本吻合。

3.5 概括性、计数功能、语义指向(第2、4、7点)

如前所述,“数X构式”由数词和X组成,属半开放性质的固定短语,有一定的能产性,反映了一种特殊的概念化关系,即“概括性”:数词概括出原语表达中一串并列的词、短语、句子、语篇的项数;X概括出并列项的语素公因子或概念公因子。“数X构式”对其内部成分具有压制作用:数词与X具有计数和被计数的关系,数词提供X的概念项数,X原有的指称、描写功能从对客观现实的概念化转化为对原语串的概念化。该构式具有的核心语义特征即“概括性”。两个成分结构的整体识解运作在“可概括性”这个概念基础上,例如:

(12)四书五经

(13)三农

例(12)中的“四”、“五”分别概括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》与《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》项数。例(13)中“三”则概括“农村、农业和农民”的项数。“三”、“四”都不可随意改变,而X是对并列项数的语素公因子或概念公因子的概括。

从3.1和3.2的讨论看,“数X构式”中,数词一般不居于末项。即便前面全部是数词,后面也常会伴随一个“X”,比如“三三制”。即计数词先于并依赖于被计数项,这也符合“数字取决于记录具体事物的数量”的认知基础。此外,在多项并列中,不存在“X”项为双音节而“Y”、“Z”项为单音节的情况。这与汉语韵律构式表达“和谐美、音乐美”的语用功能分不开。如若将“五讲四美三热爱”改为“三热爱四美五讲”,从语感上讲,韵律节奏不和谐,显得头重脚轻。

有时,构式统计占用会限制“数X构式”的概括。如“五个一工程”是中宣部1992年开展的评选精神产品中五个方面的精品佳作的活动,即:一篇好的戏剧作品,一部好的电视剧(片)作品,一部好的图书(限社会科学方面),一篇好的理论文章(限社会科学方面)。“五”概括了这五个方面的项数,“一”概括了这五个方面的语素公因子,“工程”是对这五个并列串概念公因子的概括。数词“五”通过加量词“个”与语素公因子“一”组配,然后与提取的概念公因子再组配,形成了“五个一工程”。那么为什么没有在频率较高的四音节构式压制下形成“五一工程”呢?这是因为构式占用权限制了“五一”的使用,因为“五一”已经固化为“五一劳动节”的简称或构成成分。

此外,“数X构式”的语境敏感度较高,同一个“数X构式”由于语境变化可能指向不同的概括内容。而该构式意义的厘清则需借助“语内语境”或“语外语境”(Bergs& Diewald,2008:1-2)。无论何种词性,在“数X构式”压制下,名词、动词、形容词、副词、虚化的词缀等都从原有的指称或描写功能转向该构式中的特殊指称功能:X不直接指向客观现实中的事体(THINGS)或关系(RELATIONS),而是指向原语的概念化内容。X的高度概括性使得“数X构式”容易产生歧义。一旦“数X构式”中X的语义指向发生单维变化,构式义随之发生相应的变化,例如:

(14)……市城管行政执法支队针对“四乱”行为,多措并举……

(15)……在全市开展集中整治“四乱”活动……

(16)……向乡镇企业乱收费、乱罚款、乱集资、乱摊派的“四乱”问题比较突出。

随着使用语境的变化,上面例(14)、(15)、(16)中的“四乱”指向多个不同的概念内容:(14)中的“四乱”指“乱扔、乱贴、乱挂、乱建”;(15)中的“四乱”指“乱吐痰、乱撒冥纸、乱穿行、乱丢(倒)垃圾”;例(16)的“四乱”则指“乱收费、乱罚款、乱集资、乱摊派”。除X语义指向的共时变化引起构式义发生变化外,X语义指向的历时变化也会引起构式义发生变化,如通过对汉典网春秋到唐朝语料的考证,随着“变”的语义指向的变化,“三变”的指向内容多达七种;“三军”在古代和现代的语义指向有天壤之别,前者是对“中上下军”抽象概括的结果,而后者是对“海陆空军”概括的结果。这可反映出两个问题:一方面,“数X”构式内部成分可能对构式义产生压制作用,在形式保持一致的情况下,使得构式义产生变化;另一方面,高度的概括性虽然使得语用功能提升,能够获得简洁、经济和易记的效果,但同时也会由于语义的高度概括而缺乏精确性,从而容易产生多义甚至歧义现象。

此外,“数X构式”的语义单维演变并不支持Byee,Perkins& Pagliuca(1994:20)、Croft(2001:261)等人提出的构式“形义共变观”。上面的例子充分证明,“数X构式”在历时演变中,语义发生了变化,而形式则保持一致。

3.6 词性(第6点)

在331例“数X1”式中,X1为名语素、动语素和形语素的共约占总数的96.49%,其中名语素(58.79%)>动语素(19.81%)>形语素(17.89%),另外还有少量的副词和介词,如“不”、“就”、“沿”、“为”等及由数词和英文字目构成的“三 S”、“三 D”。

118例三音节“数X构式”可分为两类变体:86例“数X1X2”式;32例“X2数X1”式。第一类中,双音节动词或短语的38例,如,“五丰收”、“三凑合”、“三减半”;双音节形容词6例,如“三突出”、“三过硬”;副词一个,如“三就地”。语料中未发现数词直接修饰双音节名词或短语的情况。再者,“X1X2”并非双音节词,而由两个独立语素构成的有41例。其中,有些X1具有趋同特征。第一,“X1”突显并列项的属性特征:X1为形语素“大”的12例、“小”的 4例,形成“数大(小)X2”式,并且除“件”、“员”两个量词,“生”、“养”两个动词外,其余的X2都为名语素,如“三大件”、“四小虎”。第二,X1突显并列项的量化特征:X1为量词的3例,如“两张皮”、“两点论”、“两条龙”,其余22例中的X1为临时量词或准量词,X1与数词结合较紧密,凑成双音节,如“两班制”、“三季稻”,X2绝大多数为名语素。1例第二个音节位上是英文字母:“三K党”。

第二类,32例“X2数X1”式。一个显著的特点是:X2主要是“新”与“老”、“红”与“黑”等对称性形语素,而“数X1”项则完全相同,形成了7对对举偏正表达,如“老三会”—“新三会”。以“破”与“立”对称形成了“破四旧”—“立四新”的对举动宾表达。此外,“新三铁”似乎是“破三铁”的结果。这种动宾构式在其他音律的“数X构式”中则基本没有。另外,10例X2以“黑”、“新”或“老”为首音位的却未发现与其对举的表达,如“新五化”、“老三篇”。但Google搜索发现确实存在未被收录的“老五化”、“新三篇”的用法。还有5例 X2为动词“除”、“查”的“X2数 X1”动宾表达。总体上,32例中,X1呈现名语素(15例)>量词(8例)>动语素(6例)>形语素(2例)>词缀(1例)。

319例四音节“数X构式”有三类变体,第一类122例“数 X1+数 X2”式中,X1、X2在同一构式中词性相同的情况有93例,占总数的76.23%。其中动语素(31.97%)>名语素(27.87%)>形语素(16.39%)。其余29项的 X1、X2词性不一致,有动、名、形、介、数、量、副、缀词等词性的相互组配。

第二类185例“数X1+X2X3”构式中。根据X1的显著特点,“数X1+X2X3”式大致可分为以下主要变体:(1)X1突显属性特征:69例“数形+X2X3”式,占四音节总数的21.63%。其中,“大”和“好”占了形语素的93.9%。“数大+X2X3”式共有42例,如“四大家族”,X2X3除了2例动词、1例形容词外,其余都是名词。16个“数好+X2X3”式,如“五好家庭”,X2X3都是名词。(2)X1突显量化特征:41例“数量(个)+X2X3”式,占四音节总数的12.85%,如“三个代表”,未发现其他量词的使用。X2X3为名词(18例)和动词(16例)占总数的82.93%,其余还有形容词3例,动词短语、代词、数词、量词各1例。(3)40例“数动+X2X3”式,占四音节总数的12.62%,如“三拍干部”。X2X3的词性以名词(34例)为主、动词、动词短语4例。(4)22例“数名+X2X3”式,占四音节总数的6.90%,如“三资企业”。X2X3主要有名词、动词,少量动词短语。(5)其他类共11例。6例“数 +副(不)+X2X3”式,占四音节总数的1.88%,如“三不主义”。4例“数+英文字母+X2X3”式,如“三C技术”。1例为“数+介(自)+双音节词”式,如“三自能力”。

第三类 10例“X2X3数 X1”式中,X1为缀词(化)居多,“X2X3”都是名词。第四类“X3数 X1X2”式中,同“X2数X1”三音节构式相仿,形成以“新-老”对称的4例对举表达,如“新三大件”—“老三大件”。

多音节“数X构式”的范例不多,但情况较复杂,根据紧接数词的 X1的词性看,X1由“个”、“种”、“条”、“首”、“项”等量词填入的有26例,如“两种因素理论”;8例X1为形语素“大”,如“五大寄生虫病”。其余12例中,X1为名语素3例、介词3例、动词素2例,形语素2例、副词1例、名词短语1例等。在所有“数Xn”式中,数词与其后的X1在语感上结合紧密,凑成一个双音节,其余几个音节构成名词或名词短语。其余变体中,以“数X1”三项或四项并列均有1例,前者的X1都是动词,后者的X1都是名词,有些形成反义对举,如“三要三不要”。

从分析看,X的词性表现如下:

名语素>动语素(动词、动词短语)>形语素(形容词)>量词>其他(副词、介词、缀词等)

这可从数词的主要语法功能做出解释:数词的主要语法功能是通过与量词结合形成名量或动量构式,在句子中可作定语、补语或状语。“数X构式”显然受到数词的原型用法的制约。此外,X是基于语言使用者对原语串识解的基础上抽象概括出来的。使用频率最高的是对共有语形特征(语素公因子)的概括,其次才是对原语串共同性质(概念公因子)的概括,因为从认知的角度讲,语形标记的识解比概念内容的识解省力、快捷。

3.7 句法、语义、语用特征(第8、9、10 点)

如前所述,“数 X1”是基式,“数 X1X2”是非典型形式,其余皆为“数X1”和“数X1X2”不同方向的构式化变体。“数X1”及其变体中,数词与X的句法关系比较简单,X是基于对原语内容概念化的基础上提取出来的语素公因子或概念公因子,是相对独立的成分。而数词是对X和原语项数的计数,是相对依存成分,数词修饰中心语X,形成了计数和被计数的偏正句法关系。“数X1”并置形成了并列式“数X构式”,“数X1”作为修饰成分或被修饰成分,形成偏正式“数X构式”,少数“数X1”作宾语,形成了动宾式“数X构式”,但从语料看,仅限于三音节。

在“数X构式”中,只有原语的项数概念及共同特征得到突显,其语义无法从组成成分直接推导出。数词与X组配的基础是“可概括性和可计数性”这个共享特征。由于语符本身具有可概括性和可计数性,各种词性的语素、词或短语理论上都有可能进入该构式。但在实际操作中,由于受到数词原型句法语义功能的限制,X的词性比率则大为不同,绝大多数为名、动(具体讨论参见第6点)。“数X构式”不但体现在形式上的概括和缩略,还有语义上的概括和缩略,以达到“简洁、明了、迅捷、形象”的交际效果,有利于思想、经验的总结、传播、推广和记忆。

就句法功能而言,“数 X构式”可充当定语(17)、主语(18)、宾语(19)等语法成分,但不能作谓语和状语,即不具有动量构式的语法功能,如:

(17)西安人民搪瓷厂对销售人员实行“四包”的办法……

(18)四包无疑增加了萧河龙个人的风险……

(19)网上购物实行四包。

为了进一步证实该构式不能作谓语和状语的判断,本文采用学术界普遍认可的检验方式:“了”、“着”、“过”这些谓语标志词以及“地”这个副词标志词,以“四包”为例加以检验。我们在因特网、CCL语料库、国家语委语料库分别检索是否出现“四包”与以上标志词的搭配使用。结果表明,“四包”不能接“了”、“着”、“过”、“地”这些标志词。即是说,该类构式不能作谓语和状语。我们以同样的方法对三音节、四音节和多音节“数X构式”进行了验证,发现这些构式变体具有基本类似的语法功能。

4.结语

CCxG主张将音律、句法、语义和语用作为整体来分析,由此可解释一些先前想不到去解释的语言现象。本文正是在这一理论背景下,以语料为依据,通过构式程序分析法探讨“数X构式”的音律、句法、语义和语用等特征及其形成动因和认知机制。研究表明:

首先,由于人类原始数觉极限及文化模式的相互作用,“数X构式”中出现的数词以“三”为原型,形成了“三>二(两)>四>五>一>六>八>十>七>九”梯度。语符具有被计数的功能,从理论上讲,任何词性的语素、词或短语都可进入该构式,但由于受到数词规约用法的影响,X以名语素为原型词类,形成了“名语素>动语素(动词、动词短语)>形语素(形容词)>量词>其他”梯度,并且X比率最高的是对共有语形特征(语素公因子)的概括,其次才是对原语串共同性质(概念公因子)的概括,因为从认知的角度讲,语形标记的识解比概念内容的识解省力、快捷。

其次,在具有较高使用频率、统计占用权的“双音构式”制约下,“数 X1”成为基式,“数 X1X2”为非典型式,它们形成了不同方向的构式化变体,构成了一个“数X构式”家族,其能产性大致表现为数X1>数X1+X2X3>数X1数X2>数X1X2>X2数X1>数X1X2X3X4>数 X1X2X3X4X5梯度。“数 X1”具有最稳定的构式整体意义和功能,一般不可插入量词,最易产生词化成为现代汉语词汇系统中的稳定成员。随着音节数的增加,量词、临时量词或准量词出现的几率相对增加,且“数X构式”的音节数与词化程度成反比:音节越多,词化程度就越低。

第三,“数X构式”对音律、句法、语义和语用等构式类型的属性信息的提取不均衡:音律上呈“双>四>三>多”的特点,句法关系上呈“偏正>并列>动宾”的特点,与名量构式的语法特征类似,可作主语、定语和宾语,但不具有动量构式的语法特征。语义和语用上则较为稳定,具有概括性和简洁、明了、形象、易记的语用效果,突显原语的项数概念及共同特征(形式或意义),形成了计数和被计数的语义关系。某种程度上说,“数X构式”反映了思维的顺序:面对一串语言符号时,先有对其数量的认知,才有基于这串语言符号在形式和概念上的相似性而做出的抽象和概括。另一方面,由于X的高度概括性,“数X构式”容易产生歧义,出现同一概括指向不同概念内容的情况。

[1]Bergs,A.& G.Diewald.Constructions and Language Change[C].Berlin:de Gruyter,2008.

[2]Byee,J.,R.Perkins & W.Pagliuca.The Evolution of Grammar[M].Chicago:CUP,1994.

[3]Croft,W.Radical Construction Grammar[M].Oxford:OUP,2001.

[4]Ungerer,F.& H.Schmid.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].北京:外语教学与研究出版社,2001.

[5]Zipf,G.K.The Psychobiology of Language[M].New York:Houghton Mifflin,1935.

[6]丹齐克.数.科学的语言[M].苏仲湘,译.北京:商务印书馆,1985.

[7]列维·布留尔.原始思维[M].中译本.北京:商务印书馆,1981.

[8]刘玉梅.Goldberg认知构式语法的基本观点:反思与前瞻[J].现代外语,2010a(2):202-209.

[9]刘玉梅.“吧”族词形成的认知机制研究[J].解放军外国语学院学报,2010b(1):10-15.

[10]吕叔湘,朱德熙.语法修辞讲话[M].北京:开明书店,1951.

[11]闵龙华.论简略语[J].南京师大学报,1984(1):138-145.

[12]殷志平.数词式缩略语的特点[J].汉语学习,2002(2):26-30.

[13]王寅.英语双宾构式的概念结构分析[J].外语与外语教学,2008(8).

[14]曾庆娜.数词缩略语浅析[J].语文学刊,2008(5):105-106.